Camp e queer. Il performer Mario Mieli secondo Franco Buffoni e Andrea Maccarrone

Il premio della performance Live Works nell’ambito del Festival Drodesera ha reso omaggio all’opera di Mario Mieli, antesignano dei gender studies morto suicida a poco più di trent’anni.

Si è chiuso il weekend del premio della performance Live Works, curato quest’anno da Barbara Boninsegna, Daniel Blanga Gubbay e Simone Frangi nell’ambito del Festival Drodesera, che si è svolto a Dro nell’ultima settimana di luglio.

Accanto alla selezione ufficiale, fra i guest performer di quest’anno compariva Mario Mieli (Milano, 1952-1983), antesignano dei gender studies con il suo Elementi di critica omosessuale (ripubblicato nel 2002 da Feltrinelli) e attivista politico morto suicida a poco più di 30 anni.

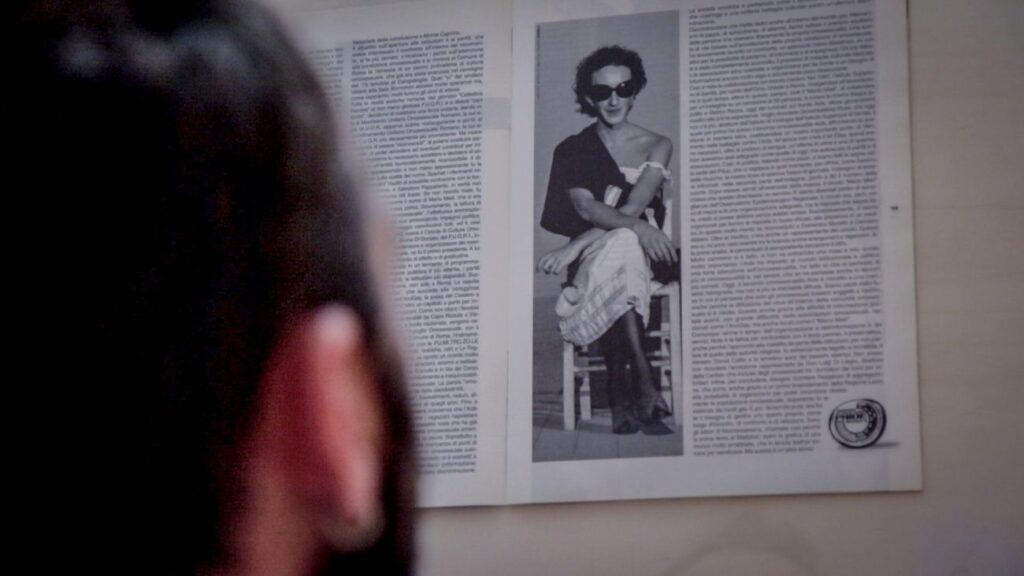

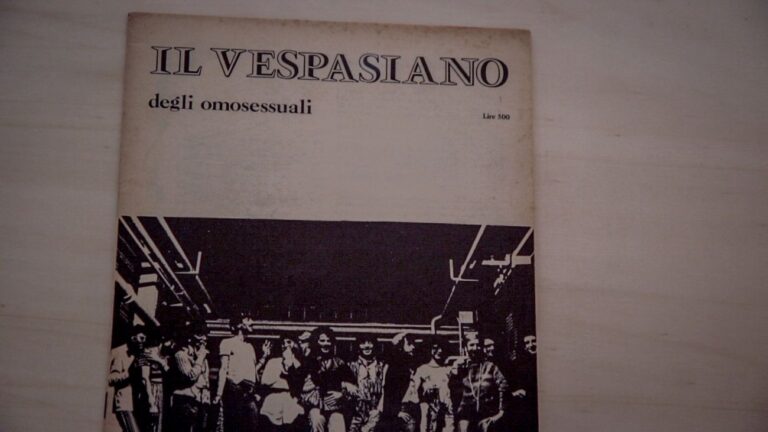

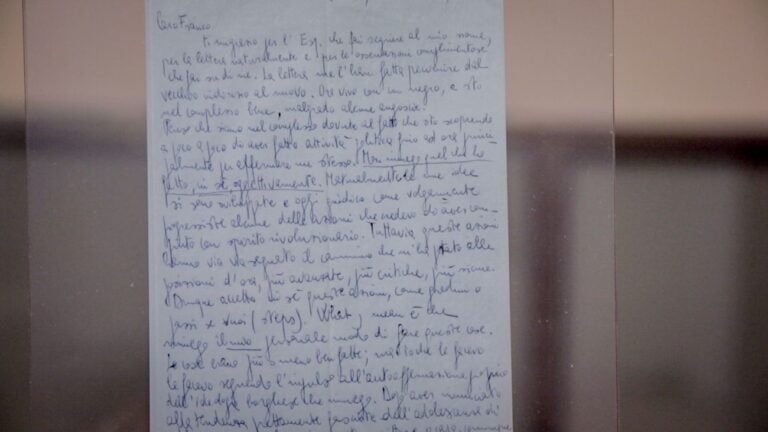

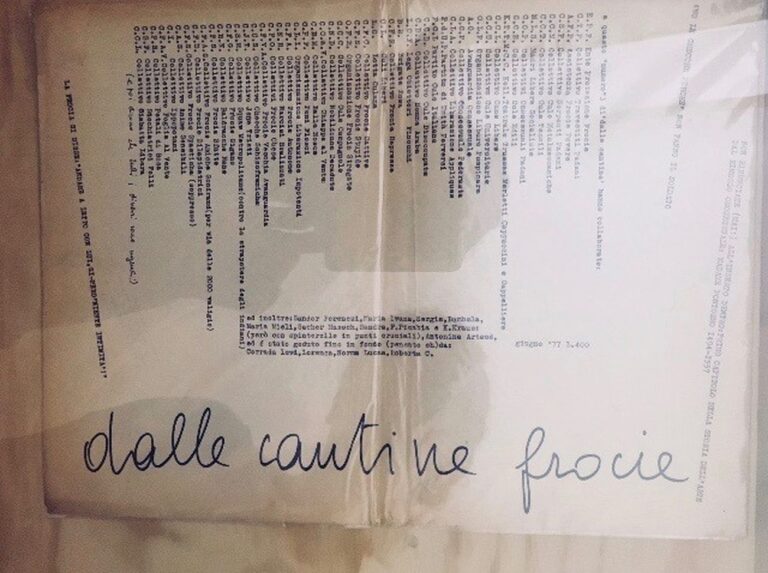

La performance/installazione di Mieli, Ebbene sì!, coordinata e “scoperta” dal poeta e letterato ‒ nonché amico di Mieli ‒ Franco Buffoni (insieme a Francesco Paolo Del Re e Sabino De Nichilo), consiste in una serie di fotografie ritrovate a Roma e ripresentate a Centrale Fies insieme a materiale documentario ‒ scritti autografi, lettere, riviste ‒ relativo a Mieli. In occasione della presentazione di Ebbene sì abbiamo incontrato Buffoni e Andrea Maccarrone, attivista e tre volte presidente del Circolo romano di Cultura Omosessuale intitolato a Mieli.

Puoi spiegarci da cosa è costituita la performance fotografica di Mieli presentata a Centrale Fies e a quale periodo dell’attività di Mieli risale?

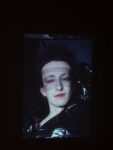

Franco Buffoni: La performance consiste nella proiezione di 72 diapositive, casualmente ritrovate al mercato di Porta Portese di Roma, che contengono interpretazioni performative di Mario Mieli e che datiamo attorno al 1979, nella sua fase teatrale. In poco più di un decennio di vita adulta, infatti, Mieli attraversa tutti e quattro i generi letterari, cosa che accade raramente agli autori, specialmente in un tempo così breve: poesia, saggistica, teatro e narrativa. Partecipa anche attivamente alla politica, dal ‘71 ‒ in mostra c’è una lettera di quell’anno indirizzata a me da Londra, in cui Mieli manifesta il suo pensiero marxista-leninista ‒ ed è tra i fondatori del movimento Fuori!, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, con il quale nel ‘72 a Sanremo riesce a boicottare il convegno di psicologi cattolici per la cura dell’omosessualità.

Nel ‘74, con le prime uccisioni da parte delle Brigate Rosse, Fuori! si spacca: c’è chi desidera continuare a fare vita politica per ottenere diritti civili, federandosi al Partito Radicale, come me, e chi rifiuta ogni contatto con i partiti borghesi, come Mieli ‒ e per partiti borghesi intendiamo tutti i partiti che finivano in Parlamento. Pur rimanendo duro e puro, Mieli si sente deluso dalla situazione complessiva che diventa sempre più violenta. In questi anni inizia a occuparsi di teatro ed entra poi nell’ultima fase, narrativa e alchemica-esoterica, di cui fa parte il suo romanzo Il risveglio dei Faraoni.

In Ebbene sì! vediamo un Mieli teatrale e performativo in pose tutte fondamentalmente basate sul nudo, che abbiamo diviso in cinque blocchi ai quali abbiamo dato i seguenti titoli: “artista sulla moto”, “artista col cane”, “artista dark lady”, “artista blouson noir”, perché fa il motociclista, e “Marilyn-like” per l’atteggiamento alla Marilyn Monroe.

Mario Mieli. Performance fotografica presso Centrale Fies, 2018

Il nome di Mario Mieli è molto conosciuto per il circolo romano a lui intitolato, mentre la sua opera si conosce forse meno. Se dovessi presentare Mario Mieli a qualcuno che non ne ha mai sentito parlare, come definiresti la sua figura?

F. B.: Io insisto, per descrivere Mieli, sul concetto di “queerness del camp”. Camp era un insulto, a Londra era come dire frocio, ma il termine è poi diventato una categoria estetica, anche grazie al saggio di Susan Sontag nel 1964. Mario Mieli è un personaggio camp, ma con una personalità talmente forte che riesce a rompere gli schemi: di qui la definizione “queerness del camp”.

A me ha fatto molto piacere che il circolo di Roma gli sia stato intitolato dopo il suicidio, ai tempi c’era un’altra proposta, di intitolarlo a Salvatore Pappalardo, un operaio della Fiat che era stato ammazzato poche settimane prima a Monte Caprino a Roma da degli omofobi. Prevalse l’intitolazione a Mario Mieli, nonostante fosse un personaggio milanese, perché per Mieli il sacrificio personale era consapevole, mentre Pappalardo era una vittima.

Mario sosteneva che se tu, truccato e vestito in tailleur, trovi un gruppo di buzzurri che ti insultano, e reagisci con dignità e fermezza, guardandoli negli occhi, parlando con voce ben scandita, li blocchi totalmente, ed è quello il momento in cui smetti di essere frocio come insulto e diventi frocio come attribuzione di un termine di cui sei orgoglioso.

Mario Mieli era un ebreo omosessuale comunista, che viveva il paradosso di venire da una famiglia dell’alta borghesia, dell’intellighenzia milanese degli Anni Sessanta, per cui non ha mai dovuto lavorare un giorno nella vita. La sua carica di reazione nei confronti della famiglia è direttamente proporzionale a quanto lui dalla famiglia riceve: usa i vestiti della madre quando recita nello stabile occupato di via Morigi a Milano e la sua pelliccia quando va a battere a Parco Sempione. Quando Il risveglio dei Faraoni è in terze bozze, il padre fa cancellare il contratto da parte di Einaudi, perché nel romanzo sono riconoscibili i personaggi della famiglia. Lo stesso padre gli paga l’affitto di casa fino all’ultimo, della casa in cui Mieli si suicida. Questa contraddizione è fondamentale per capire la personalità di Mieli.

Abbiamo parlato dei generi che Mieli ha attraversato nella sua vita, fra cui il teatro; qual era invece, ammesso che ci fosse, il suo rapporto con la performance letta dal versante delle arti visive?

F. B.: Mieli era soprattutto un performer teatrale, però in questo servizio inedito ci si svela come artista visivo nel senso proprio del termine, un performer che non ha bisogno nemmeno del testo teatrale per poter essere oggetto di attenzione, gli basta la sua posa, la sua fisicità.

Andrea Maccarrone: Le immagini della sua azione in piazza San Pietro, il suo intervento a Parco Lambro [al festival del proletariato giovanile, N.d.R.] o quando va a intervistare gli operai dell’Alfa Romeo in tutina bianca con i capelli cotonati sono tutti momenti, in contesti diversi, in cui esce questa sua carica performativa. Mieli alla Rai fa un’intervista serissima sul movimento omosessuale, sul rapporto con il movimento femminista, tutto in abito da signora milanese degli Anni Sessanta, con il tailleur, le perle, perfettamente a suo agio. Se io andassi così truccato in televisione sarei preso per un pagliaccio. Invece lui incarnava in maniera sublime e unica la capacità di coniugare gli opposti, così come il movimento di quegli anni.

Pensi si sia persa questa capacità, e perché?

A. M.: Un po’ dipende dalla cultura italiana, un po’ dal fatto che molti omosessuali nel profondo vivono un’omofobia interiorizzata, per cui si assestano su quello che deve essere il modello di riferimento borghese, come direbbe Mario Mieli, un modello di riferimento sul piano della rappresentazione: se non vado in giacca e cravatta non sono credibile. Tant’è che è la critica che si fa tutti gli anni, puntuale, al Pride, è che è una carnevalata. Tutti gli anni il movimento lo rivendica nelle sue caratteristiche più estreme, però lo rivendica solo quel giorno, Mario Mieli quell’aspetto lì lo rivendicava tutti i giorni della sua vita, con una forza espressiva da performer.

F. B.: Mieli parla di educastrazione, un’omofobia che introietti, interiorizzi nell’età infantile e adolescenziale e poi a 35 anni vai al pranzo di Natale e non porti il fidanzato. Mieli è finito anche in ospedale psichiatrico, mandato dal padre. Io ho scritto un libro che si intitola Avrei fatto la fine di Turing, perché se a 17 anni avessi fatto un esplicito coming out in famiglia, mio padre mi avrebbe fatto curare con l’elettroshock, come è tipico della famiglia borghese, perché la famiglia proletaria ti può ammazzare di botte, ma la famiglia borghese è subdola, delega ai medici la funzione di curarti.

Mario Mieli. Mostra e performance fotografica. Photo credits Thomas Montalti per Centrale Fies, 2018

Mieli proponeva anche un abbattimento di etichette, sostenendo che tutti nasciamo fondamentalmente pansessuali, prima dell’educastrazione. Oggi nella comunità LGBTQI+ si assiste a un proliferare di sigle, quasi si volesse catalogare ogni esperienza: è forse il contrario delle teorie di Mieli?

A. M.: È una domanda complicata. Nella comunità LGBTQI+ ci sono riflessioni molto varie, con la componente di elaborazione queer che riflette sull’ibridazione dei generi e dell’espressività e, parallelamente, una riflessione che riguarda in parte i generi, in parte gli orientamenti sessuali, che tende a moltiplicare le sigle ma non in senso strettamente catalogatorio, bensì in termini di ricerca di una identità più autentica. Le categorie di omosessuale, eterosessuale, maschio, femmina sono insufficienti a contenere tutte le varietà: io posso essere, ad esempio, transgender senza volere necessariamente andare a fare un’operazione, posso avere dei giorni in cui utilizzo dei canoni più culturalmente attribuiti al femminile, altri al maschile, questa fluidità si finisce per analizzare anche in termini descrittivi. Perché una cosa è l’aspirazione utopica, filosofica di Mario Mieli, poi la realtà è complessa, variegata, e in essa si cerca l’espressione della propria collocazione in un universo sempre più nebuloso. Forse la moltiplicazione delle sigle è l’indice che Mieli, se non aveva ragione, ci si avvicinava molto: l’arcobaleno delle possibilità è talmente ampio che ognuno può trovare la sua collocazione, ed è un proprio diritto e un proprio piacere autodefinirsi. Oggi, peraltro, nelle giovanissime generazioni comincia a disgregarsi questa moltiplicazione di identità, con concetti come il metrosexual e il gender fluid, che mescolano categorie in cui siamo stati ingessati anche noi omosessuali.

F. B.: Tradotto in termini molto semplici, un ragazzino di 17 anni può innamorarsi indifferentemente del compagno o della compagna di banco e avere le stesse chance di farcela. Questa via è la traduzione in pratica della teorizzazione di Mieli.

Un’ultima domanda a Franco: che valore ha per te portare qui oggi questa performance?

F. B.: Devo dire che stamane, quando abbiamo allestito la bacheca con tutte le lettere che Mario mi ha scritto, le poesie, la prima frase poetica di Mario, rivedere quei fogli che in sostanza ho tenuto in mano soltanto io e altre poche persone e vederli esposti in pubblico, tutti in bacheca, mi ha fatto commuovere, lo dico virilmente: mi sono commosso.

‒ Sara d’Alessandro Manozzo

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati