Teatro. Il gran finale del festival Drodesera

Una serie di considerazioni finali sul festival Drodesera, la cui 38esima edizione ha chiuso i battenti lo scorso luglio alla Centrale Fies.

Si è conclusa il 28 luglio Supercontinent², la XXXVIII edizione del festival Drodesera di Centrale Fies a Dro, compimento di un programma variegato che ha visto la direzione artistica e i curatori proporre una selezione di lavori intorno alla complessa e caleidoscopica visione della contemporaneità attraverso i segni della performance e delle arti visive.

Sequel dell’edizione 2017, il festival, suddiviso in due sezioni – il “LIVE WORKS Performance Act Awards”, dedicato alla performance art, e la “tradizionale” selezione di lavori di natura più propriamente spettacolare ‒, ha fornito, attraverso un articolato programma, una mappa per navigare e orientarsi fra codici, segni e traiettorie del nostro supercontinente. Ha invitato la comunità di visitatori a fluttuare tra onde esotiche, pratiche nomadiche, visioni ora abbacinanti ora opache, alla scoperta del complesso ecosistema che abitiamo nell’era dell’Antropocene.

Lontano dalla regolarità della programmazione nel performativo, Drodesera ha chiuso con una serata di eccezione: un richiamo alla notte e al buio profondo, un invito a sguardi minoritari, tra cui quelli dell’infanzia, un’accensione di codici coreografici e linguistici ambigui, difficilmente addomesticabili.

Philipp Gehmacher ha presentato My shapes, your words, their grey, performance del 2013 che, in un gioco sul dissolversi e assolversi della figura, apre allo spazio indefinito del grey movement, crea un meccanismo di transizioni inceppate che genera soluzioni coreografiche, corporee, vocali e allestitive in continuo divenire. Attraverso incastri, motti di regressione e atti di liberazione, il performer alterna riverberi di autismo e ironia a slanci di azione che trovano nella parola e nel suono l’indirizzo motorio verso nuove esplorazioni coreografiche. L’atto linguistico diviene ermetico, libero da ogni codice, ma allo stesso tempo disponibile al suo continuo dissolvimento. Nelle linee del grigio, definito da Kandinskij un vuoto di risonanze, quel colore, che ci circonda e che noi non notiamo, come appunta Derek Jarman in Chroma, diviene lo spazio del potenziale, dell’inespresso, del segreto, uno stato mentale che si fa spazio e corpo, tela, effrazione.

Sarah Vanhee/CAMPO, Unforetold. Photo credits Alessandro Sala per Centrale Fies, 2018

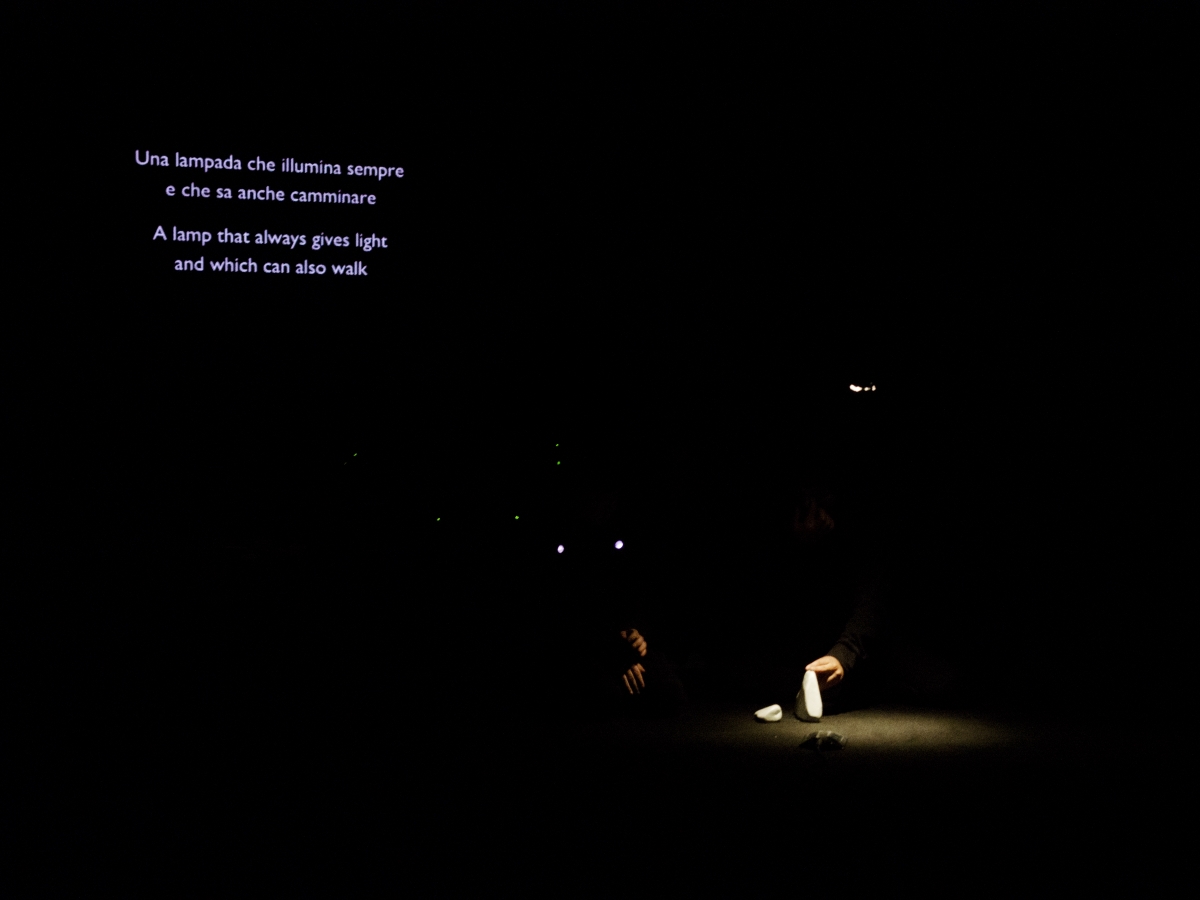

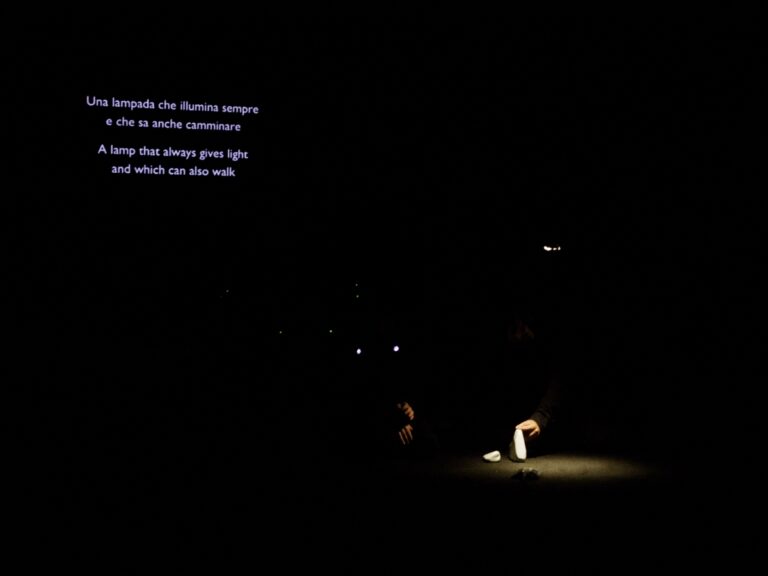

SARAH VANHEE

Continuando su territori linguistici inediti, spicca nella serata il nero splendore di Unforetold della belga Sarah Vanhee, produzione Campo. Un’ode al buio e all’ignoto come fonte del pensiero e della gnosi, “cantata” in lingua Lutie Chaakaa, coniata e declamata da un popolo di bambini misteriosi, immersi nell’oscurità.

Un palcoscenico oscuro, puntato solo occasionalmente dal paradosso della luce nera e dalle tracce luminosi che come lucciole compaiono sui costumi dei protagonisti. La visione conduce in un mondo di sotto, costellato dalle presenze scarsamente visibili di una comunità di bambini tra gli 8 e gli 11 anni con cui la coreografa belga ha svolto un laboratorio di diversi mesi sotto l’egida di Campo, costruendo con la loro collaborazione il lavoro.

Echi de Il signore delle mosche popolano questa isola oracolare dove i piccoli abitanti vivono nella dimensione della notte, disseminandola di domande, segnali, piccole profezie. Qui il popolo di questi figli minori crea una nuova logica, fatta di conversazioni verbali e non e formula una lingua sconosciuta che accende domande ancestrali.

“Siamo in questo mondo e questo mondo è in noi”, dicono. “È notte, ma non dormiamo. Invecchiamo ma restiamo sempre piccoli. Moriamo solo quando non possiamo contare ulteriormente. Ci muoviamo come animali. E quando ci muoviamo come un animale, diventiamo quell’animale. E un giorno la tua luce si spegne e inizi a dimenticare tutto”.”

L’invito dei sette piccoli esseri e di Sarah Vanhee a percorrere la via sinistra della conoscenza, ad attraversare l’oscurità per aprire e rivelare paesaggi inattesi, si rivolge a chi guarda, a chi scruta la notte per trovare segnali nell’oscurità: si evidenzia una visione politica nell’assenza di luce, che ci conduce in un territorio lontano dal mondo degli statement, delle certezze assolute, per risvegliarci alla voce della foresta, all’ascolto dell’interno della balena.

Dewey Dell, I am Within. Photo credits Alessandro Sala per Centrale Fies, 2018

DEWEY DELL

A seguire, intessuto nella programmazione come un’ordalia, il nuovo lavoro di Dewey Dell, I am within, performance coreografica in atto unico per una giovane danzatrice e una giovanissima performer (rispettivamente le sorelle Gioia e Alma Pascucci, 12 e 6 anni), incorniciata dal nero e voluttuoso drappeggio dello scenario notturno di Eugenio Resta. Un iperrealismo visionario è il codice d’indagine percorso dalla compagnia che, attraverso il corpo della giovanissima Gioia, avvolto dai suoni concreti e oscuri dei field recording di Demetrio Castellucci, esplora la dimensione del naufragio, sviluppando un repertorio di gestualità concrete portate sino al loro eccesso e condotte alla deflagrazione in uno spazio coreografico denso e materico. Assorbita e strozzata dal fondale, con cui crea un sodalizio perturbante di rapimento, strappo, perdita, la danzatrice mette in atto tangibilmente la forza reattiva della difesa. Sottratta alla sua solipsistica lotta dalla presenza di un piccolo re che, nella crudele e piccola fragilità del suo stare in scena, riporta il corpo della danzatrice in un territorio di restituzione, la giovane interprete compie il suo percorso verso il nero. Depone il corpo del suo candido alter ego sotto un telo bianco, offrendo alle sue spoglie uno scrigno di giochi, mentre agisce, immersa nei canti dei cetacei, gli epigoni di una lotta, cullata come in una deposizione da braccia che la avvolgono e la rapiscono nel nero dei drappi, per poi tornare alla luce e uscire dalla scena ricongiunta dalla delicata presenza della piccola figura.

Philipp Gehmacher, My shapes, your words, their grey. Photo credits Roberta Segata per Centrale Fies, 2018

GIOVANNI MORBIN

La serata è proseguita con la nuova produzione di Sotterraneo, con il lavoro OVERLOAD ispirato all’opera e alla biografia di David F. Wallace e con la performance di Thea Hjelmeland, virtuosa della musica norvegese, che sperimenta nuovi dispositivi concertistici in un rapporto ravvicinato e complice con gli uditori.

Assolutamente degna di nota la mostra di Giovanni Morbin, artista trentino, cui Supercontinent ha dedicato un importante tributo coronando la riflessione tra corpo, azione, e arti visive nel focus su un artista concettuale, ironico, dissacratorio che ha fatto dell’esperienza del reale il terreno di un’indagine performativa, visiva ed esperienziale priva di compromessi.

‒ Maria Paola Zedda

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati