Pittura lingua viva. Parola ad Andrea Kvas

Viva, morta o X? Decimo appuntamento con la rubrica dedicata alla pittura contemporanea in tutte le sue declinazioni e sfaccettature attraverso le voci di alcuni dei più interessanti artisti italiani: dalla pittura “espansa” alla pittura pittura, dalle contaminazioni e slittamenti disciplinari al dialogo con il fumetto e l’illustrazione fino alla rilettura e stravolgimento di tecniche e iconografie della tradizione.

Andrea Kvas (Trieste, 1986) vive e lavora a Milano. Tra le principali mostre personali: Campo, Museo Marino Marini, Firenze, 2013; Starting Contest, Ermes-Ermes, Vienna, 2015. Tra le collettive: That’s IT!, MAMbo, Bologna, 2018; Premio Cairo, Milano, 2016; Gala, Kvas, Nicolai: G + N / K, A plus A, Venezia, 2016; Andrea Kvas e Nicola Martini, Kaufmann Repetto, Milano, 2015; Dizionario di Pittura, Francesca Minini, Milano, 2014; The Remains of the Day, Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno, 2014.

Nei tuoi lavori parti da un approccio analitico del mezzo pittorico e delle sue potenzialità. Quale il rapporto tra il progetto iniziale, le tecniche che adotti e l’esito formale finale?

Progetto molto, però i progetti “restano al loro posto”, servono come direttive, ma quando mi metto a lavorare succedono delle cose che assecondo, con cui dialogo. Di solito non succede mai quanto previsto nel progetto iniziale. E se succede… non m’interessa come risultato!

La sorpresa, l’aleatorietà svolgono quindi un ruolo importante…

La sorpresa è importante. C’è il caso, ma è guidato. Tutte le opere che faccio cambiano in fase di asciugatura. Molto spesso in lavori diversi tornano gli stessi colori, magari con risultati visivi differenti.

Ed è come se tu creassi un palinsesto, procedi per stratificazioni. Finisci un’opera ma poi, una volta asciugata, la ridipingi e poi ancora e ancora…

Sì, prima di raggiungere una superficie che mi piaccia, ci dipingo sopra più volte e ogni volta è come se la materia fosse nuova. Certe tele, quando ultimate, le ho levigate per avere un risultato finale dettato da quello che fisicamente fosse affiorato da esse. Questo processo potrebbe continuare all’infinito…

Quando capisci che un’opera è finita?

Quando mi rendo conto che è emerso qualcosa che deve essere capito, digerito, metabolizzato. Quando esteticamente mi sorprende. L’obiettivo del mio lavoro non è mai la forma finale, la conclusione arriva sempre come un’epifania durante il processo della ricerca, dipingere per me è innescare trasformazioni nella tela e nello sguardo di chi la osserva, me compreso.

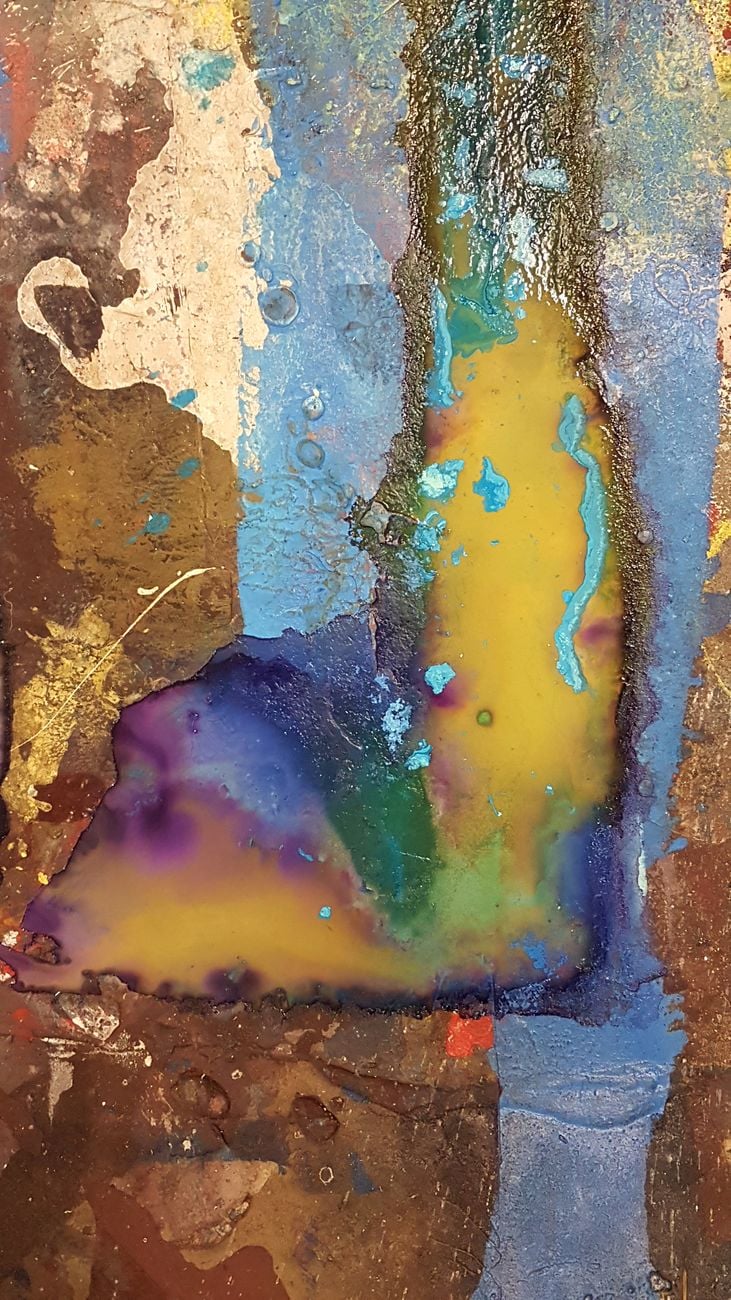

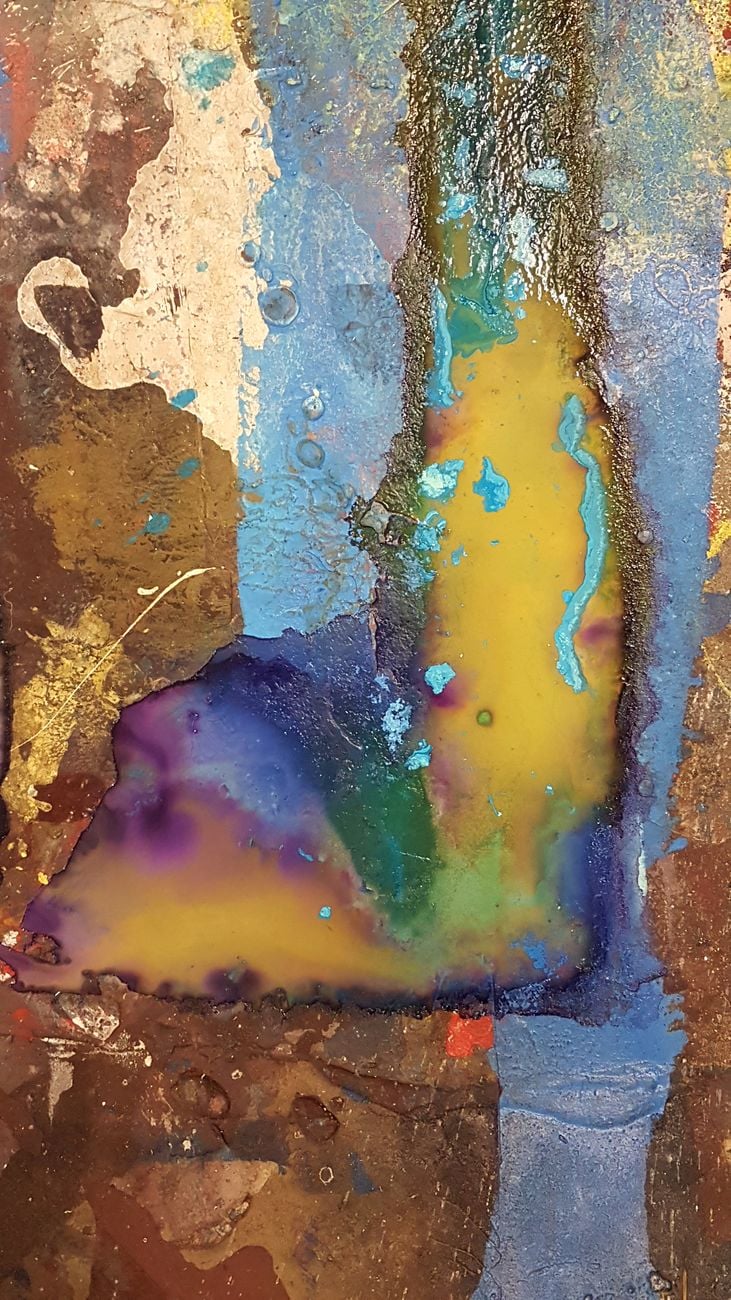

Dettagli dallo studio di Andrea Kvas. Photo Andrea Kvas

Hai un controllo dei processi? Sai che reazione possa derivare da determinati impieghi di materiali o tecniche?

Ho costruito nell’arco di ormai più di dieci anni di sperimentazioni una conoscenza empirica dei processi, più simile alla maestria di un artigiano che alla progettualità di un designer. Posso intuire cosa succederà e posso anche pensare di fare una determinata cosa per avere un determinato risultato, ma poi, in realtà, nel farlo, aggiungo sempre qualcosa di diverso, magari muovo la tavola, la tengo più calda o più fredda o, come è capitato, posso farla bollire!

Tento sempre di forzare i processi. Tante opere funzionano sui tempi di asciugatura e sulle reazioni dei materiali, per esempio la gommalacca è lucida, ma se lavorata in determinate maniere può diventare opaca, grumosa e nera. Cerco sempre di generare effetti stranianti a partire dalla ristretta gamma di materiali che uso. C’è sempre un fattore destabilizzante. Non c’è niente di edificante per me in un mero riscontro formale.

Quali sono i materiali di cui parli?

Ho una formazione da decoratore per cui tutti i materiali e le tecniche che impiego derivano da questo mio percorso, gli spatolati, i finti marmi… Uso sempre la stessa gamma di materiali, ma in maniera non ortodossa. Provengono tutti dal mondo dell’edilizia – bianconi da muro, colla vinilica, gommalacca –, non c’è niente che provenga dalle Belle Arti.

Come e perché hai iniziato a lavorare su tele stelaiate?

Prima del 2010 dipingevo su tele grezze di cotone, molto leggere, su telaio. Stavo però cercando qualcosa di più coinvolgente fisicamente. M’interessava che le persone si muovessero attorno all’opera. Non mi piace la dimensione contemplativa, statica. Non voglio che i miei lavori siano percepiti come sempre uguali da qualsiasi punto li si osservi. Con le tele stelaiate questo coinvolgimento è moltiplicato. Tutto è nato nel 2010 da Brown Project Space con Laboratorio, un progetto nel quale gli artisti lavoravano nello spazio espositivo e in qualsiasi momento lo spettatore fosse entrato avrebbe trovato uno spazio in fieri ma pur sempre “allestito” in qualche modo. Era una “zona grigia” in cui tutto poteva essere opera. Lì ho presentato per la prima volta una tela messa a terra (lavoro sempre in orizzontale). Era una tela blu, che con luce zenitale permetteva di vedere il colore virare quasi fino al magenta. Poco dopo ho deciso di togliere il telaio. La tela diventa doppia perché un lato equivale all’altro e sui due lati succedono cose diverse che non possono essere percepite contemporaneamente. Ho il desiderio di non avere in pugno il lavoro. Non ricerco un risultato. Da pittore voglio spingere ogni volta oltre le potenzialità di mezzo e materia.

Come sei arrivato all’astrazione?

Quando ero piccolo, mio padre dipingeva quadri astratti, mia madre era ceramista, ho sempre avuto familiarità con queste cose. Ero interessato ai fumetti e all’anatomia. Disegnavo piuttosto bene. Da grande, quando mi sono ritrovato a voler mostrare qualcosa di mio, mi sono reso conto che la figura era un pretesto per creare delle dinamiche, quindi ho maturato la decisione di eliminarla. In realtà in certe mie opere la puoi ritrovare, per esempio quella esposta al MAMbo a Bologna nella collettiva That’s IT! è nata come una testa con una sorta di occhio e denti storti, ma non sono rappresentati, sono realizzati attraverso la pittura. Preferisco semplificare i passaggi, isolare gruppi di senso. Per me è importante il processo, non la resa mimetica. Parto da un’attitudine scultorea, cerco l’effetto a partire dal materiale di per sé. È una questione fisica, non di rappresentazione.

Andrea Kvas, Rolango II, 2018. Photo Marco Davolio

Spesso infatti nei tuoi lavori il confine tra pittura e scultura è evanescente. Quanto contano la fisicità della tela, il superamento della bidimensionalità?

Non parto intenzionalmente dall’idea di forzare i limiti del mezzo, semplicemente per me la tela non si esaurisce nella superficie piana, la considero nella sua interezza, con il suo retro, con tutto quello che non si vede. Da giovane mi sono confrontato con il teatro e con la scenografia su dimensioni spaziali diverse, condizioni che mi hanno fatto vedere la pittura come qualcosa di fisico.

Anche nel rifiuto di un unico punto di vista privilegiato tratti le tue opere come sculture. Non vuoi la sola visione frontale, vuoi che lo spettatore veda i processi che inneschi attraverso l’uso della materia, per esempio l’iridescenza di certe tele.

Non ho mai pensato alla tela o alla pittura come a una situazione non scultorea, lo puoi riscontrare anche nei mie disegni. Voglio una percezione che si costruisca nel tempo e nello spazio. Ho il completo rifiuto dell’idea di qualcosa di assoluto. Non puoi vedere le tele stelaiate contemporaneamente da un verso e dall’altro, non riesci a percepirle nella loro totalità, ma solo a un livello parziale. Tento di stimolare l’immaginazione sul possibile e sul potenziale.

Ti sei misurato con tele, tavole, linoleum, wall painting. Le tue opere sono sempre pensate a priori per lo spazio in cui saranno esposte o prima le realizzi in studio e poi decidi come allestirle?

Dipende. Nel 2011 per la personale da Cripta 747 a Torino avevo invece un’idea precisa della dinamica da generare. Tutte i lavori erano di formato medio-piccolo, tranne uno di grande formato. Volevo creare una situazione tale per cui da ogni punto in cui il visitatore vedesse solo una tela e non le altre, a parte un piccolo dettaglio, una porzione di esse. Per la mostra al museo Marino Marini di Firenze nel 2013 ho realizzato dei lavori che erano l’esatto contrario del site specific. In realtà sono specifici per ogni luogo in cui li installi. Avevo quattro gruppi di opere modulari e in museo ho speso del tempo per capire come innescarle organizzandole tra loro. Ne è derivata una possibilità combinatoria tra le tante. E infatti gli stessi lavori sono stati poi esposti in maniere differenti in altri spazi. Alla galleria Chert di Berlino, sempre nel 2013, i visitatori potevano muovere le opere (tele stelaiate e sculture in poliuretano), spostarle: l’allestimento cambiava ogni cinque minuti. Per la collettiva che ho organizzato da Clima a Milano mi sono concentrato sul lavoro degli altri due artisti coinvolti, M’onma e Jonatah Manno, su come organizzarlo e come farlo dialogare con le tre tele che ho appositamente realizzato. Ho tenuto un margine di versatilità. A tavolino non riesco a definire un allestimento. Difficilmente arrivo con un’idea precisa, senza possibilità di cambiamento. Mi piace mantenere una certa elasticità, mi piace avere zone di dubbio, d’instabilità. Ecco, trovo un’analogia nella musica. Rispetto ai tempi dispari, il 4/4 mi sta stretto. Mi piace lavorarci per poi trovare qualcosa di dissonante.

Il fascino dell’imprevisto…

Conta l’imprevisto. Tutti i lavori hanno esiti formali differenti. Tento di non immagazzinare le esperienze precedenti, ne rimango distante, perché rischio di alimentare dei preconcetti – strutture, regole dettate dalla ragionevolezza – che fanno sì che poi categorizzi il giusto e lo sbagliato. Diversamente dall’artigianato – che deve fare con il meno possibile il più –, l’arte deve fare tutto quello che è possibile, anche con un dispendio di energie infinite, anche per generare cose “sbagliate”. Puoi fare le cose “giuste”, corrette, belle, ma senza alcun tipo di moto o energia vitale. Rischiano di essere algide, fredde. Per questo m’interessa un tipo di ricerca come quella di Overby, di Kippenberger o di Polke. Polke è un artista che stimo tantissimo sia per il suo lavoro che per la sua attitudine giocosa, sconsiderata, “sbagliata”. In generale, mi piacciono gli artisti ironici, intendo con ironia l’avere una coscienza dei propri limiti e del proprio essere nel mondo.

Jonatah Manno, Winter solstice, 2018. Photo Marco Davolio

E quali altri artisti ti interessano?

Turcato, Savinio, la Frankenthaler. Quando ero più giovane Sironi per l’idea plastica della pittura. E poi ancora West, i Nabis, Oiticica: tutti personaggi che non hanno avuto paura di fermarsi a una determinata soluzione visiva o a una resa estetica univoca.

Cosa significa curare una mostra?

Non mi reputo un curatore, mi piace occuparmi del lavoro degli altri artisti, metterlo in dialogo col mio. Io mi ci metto sempre in mezzo non per protagonismo, ma perché scelgo artisti che hanno affinità col mio modo di vedere e intendere l’arte. Nel 2013 ho curato da Car Drde a Bologna Elephant Talk, con opere di Vittorio Cavallini, Nicola Melinelli, Maria Morganti: era strutturata su un’idea di lavoro che coinvolgesse lo spazio e la dinamica percettiva dello spettatore. Poi nel 2014 nell’ambito di The Remains of the day, a cura di Rita Selvaggio, a San Giovanni Valdarno ho proposto una mostra “parassita” all’interno della mia personale, coinvolgendo altri artisti – Gianni Politi, Manuel Scano, Namsal Siedlecki, Serena Vestrucci, Invernomuto e altri – che già avevano delle opere a Casa Masaccio o in altre sedi in città. Ho esposto anche i disegni dei bambini della scuola elementare di San Giovanni Valdarno. Come titolo ho scelto Dopapine (“due sberle”, ma suonava anche come una sorta di medicinale o uno strano animale immaginario).

E che impostazione hai voluto dare a Lo spavento della terra da Clima?

Ho applicato uno schema rigido, una struttura con tre opere a testa, per un totale di nove, che apre a diverse possibilità combinatorie. È un approccio che procede in parallelo con il mio impiego dei materiali e delle tecniche: creare una sorta di griglia dove poter poi sperimentare tutto quello che si vuole. M’onma presenta tre piccoli disegni, molto intricati. È un personaggio davvero affascinante, non si sa nemmeno quanti anni abbia di preciso, credo viva sulle montagne dell’Hokkaido, in Giappone. È considerato un outsider artist, ma non amo questo tipo di etichette. Il suo lavoro mi è sempre piaciuto e sono molto felice di essere riuscito a ottenere per la mostra due delle sue opere che sono tra le mie preferite. Jonatah Manno presenta invece una scultura enorme in cartapesta, un ritratto di un’onda, e poi un disegno e un disco di rame smaltato. E poi ci sono le mie tre tele. Il titolo della mostra deriva da un verso del Re Lear di William Shakespeare nella traduzione del 1843 di Giulio Carcano, che decide di rendere l’inglese “terror” con “spavento” anziché con “terrore”. Terrore è più truce, più forte. Spavento mi sembra una reazione ambigua, non per forza negativa, e poi mi piace che ci sia una doppia lettura, cioè che sia la terra a generare lo spavento o che sia la terra a essere spaventata. Mi piace stare in molteplici possibilità.

‒ Damiano Gullì

Pittura lingua viva #1 ‒ Gabriele Picco

Pittura lingua viva #2 ‒ Angelo Mosca

Pittura lingua viva #3 ‒ Gianluca Concialdi

Pittura lingua viva #4 – Michele Tocca

Pittura lingua viva #5 ‒ Lorenza Boisi

Pittura lingua viva#6 ‒ Patrizio Di Massimo

Pittura lingua viva#7 ‒ Fulvia Mendini

Pittura lingua viva#8 ‒ Valentina D’Amaro

Pittura lingua viva#9 ‒ Angelo Sarleti

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati