Lezioni di critica #11. Sull’incompetenza dell’arte e della curatela italiane (I)

Roberto Ago torna a riflettere sul panorama dell’arte italiana contemporanea. Stigmatizzando la tendenza di curatori e artisti a un attivismo di facciata.

In queste tre lezioni affronteremo un’emergenza nazionale non riconosciuta, eppure suggerita dall’assenza del grosso dei nostri artisti dalle scene internazionali: la diffusa incompetenza dell’arte e della curatela italiane, che il Forum di Prato difficilmente potrà fronteggiare in quanto promosso da chi ne è concausa e, per ciò stesso, tende a proiettare altrove ogni responsabilità. Con l’operato sui generis di Luca Rossi e alcune inascoltate diagnosi di Michele Dantini, queste lezioni rappresentano l’unica alternativa a un non-sistema dell’arte incapace di autentica autoriflessione, e in quanto tali sono accolte con favore non solo da molti studenti di accademie e università, dove già vengono citate, ma anche dagli operatori del settore più accorti. Come sempre al principio la vis destruens sarà predominante, nell’ultima lezione si cercherà di fornire qualche prospettiva più costruttiva. Stavolta farò riferimento, per il laboratorio empirico, alla mostra That’s IT! ospitata al MAMbo e alla VII edizione del Premio Fabbri, considerandoli due casi paradigmatici non solo della scarsa professionalità del Belpaese in fatto di arte contemporanea, ma anche dell’attuale “narrative turn” che, assieme allo pseudo-attivismo e al plagio di modelli esteri, vede le nuove generazioni di artisti inciampare prima ancora di imparare a camminare. Dal canto loro i curatori, artefici di un’abboffata sacrificale in nome di falsi credo, non avallano semplicemente tali condotte, ma le promuovono attivamente.

THAT’S IT! OVVERO L’ACCADEMIA AL MUSEO

Quest’estate sono stato raggiunto dalla piccata mail del direttore del MAMbo Lorenzo Balbi, risentito perché mi sono permesso di giudicare la sua mostra senza averla visitata. A parte che il mio invito a disertarla era esplicito, data una cartella stampa sufficiente a screditarla, quasi mai ho la necessità di vedere una mostra dal vivo per valutarla. Lui stesso, del resto, pur ritenendo una perizia a distanza esecrabile è uno dei tanti curatori che vanno soppesando i lavori via web in fase di selezione ai concorsi, la necessità di un riscontro diretto, nell’era dello screen, semplicemente non è sostenibile. Fatto sta che alla sua mostra alla fine sono andato e ho anche letto il catalogo. L’incauto curatore (si fa per dire, ce ne fossero) ha trasgredito la regola numero uno: ha risposto, sia pure privatamente, a una critica, infrangendo il muro di omertà e diniego che protegge i nostri addetti ai lavori dal rispondere del proprio operato. Se online mi ero limitato a riscontrare il carattere scolastico e impersonale dei lavori selezionati, ho in seguito appreso quanto spesso fossero maldestri. Che il museo di una città importante come Bologna debba ospitare decine di trentenni che lavorano come degli studenti d’accademia è quantomeno discutibile, sarebbe ora di rinunciare una volta per tutte alle ricognizioni “giovanili”, le quali non producono mai nulla di buono.

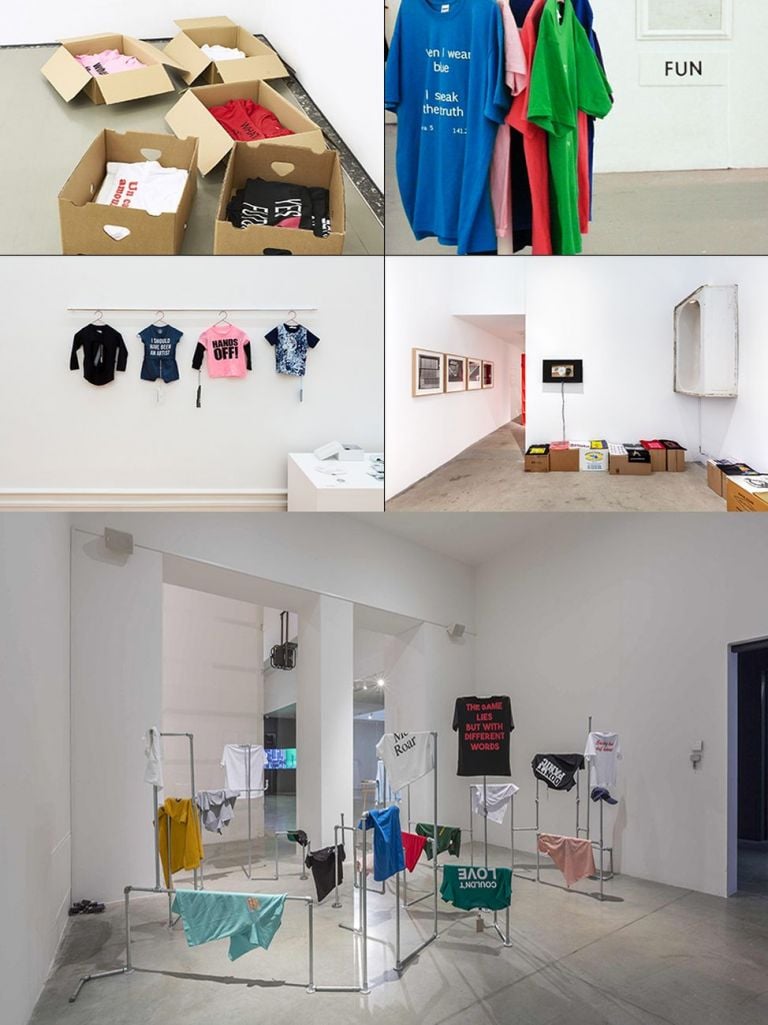

MAMbo, ottobre 2018. Constato quindi come le vere opere d’arte non siano tanto quelle esposte, quanto le loro didascalie, senza le quali è impossibile comprendere le ragioni di lavori fondati essi per primi su un registro discorsivo che sopravanza quello visivo. “Lo spettatore apprezza l’opera o la sua razionalizzazione?”, si chiedeva Umberto Eco negli Anni Sessanta a fronte di un pubblico che mostrava di gradire l’arte contemporanea una volta resagli intelligibile. Senonché allora, in gioco, erano codici visivi altamente innovativi; la sensazione, oggi, è che gli artisti e i curatori apprezzino i lavori per via della loro diplomazia verbale a prescindere da qualità intrinseche che, spesso, oltre a essere modeste, non coincidono affatto con quanto è dato apprendere a parole. Da questa panoramica generazionale si evince un’infausta novità che interesserà anche il Premio Fabbri: non è più tanto l’opera ciò che conta, ma il suo statement promozionale. Un cambio di paradigma bello e buono, avallato da una curatela irresponsabile che dovrebbe bocciarlo invece di promuoverlo. Quel che è più grave, gli artisti mostrano di assecondare questa divaricazione tra narrazioni e visual data come se avessero interiorizzato una moda per la verità non solo nostrana, la quale va irreggimentando l’arte attraverso pratiche didascaliche nel momento stesso in cui si illude di emanciparla, in particolare politicizzandola. Altro che storytelling e critica istituzionale, tutti appaiono ostaggio di una stereotipia: quella dell’arte – pardon – del commento verbo-visivo impegnato. Un richiamo all’immancabile Foucault, e via a capitalizzare i demoni della globalizzazione, del colonialismo, dell’immigrazione, del nazionalismo, della post-verità. In una parola, del Capitale, di cui artisti e curatori sono senza sospettarlo sacerdoti altrettanto efficaci dei mercanti. Beninteso nulla di male in ciò, se non che la propaganda risulta innocua e strumentale. È tutto un profluvio di “réclame” che “fingono” di indagare riflettere smascherare decostruire contestare sovvertire (??) i meccanismi del potere e della società capitalistica, come se un’estetica avulsa dallo pseudo-impegno fosse insufficiente a destare interesse. Se lo sapessero i servizi segreti, che l’arte contemporanea italiana va minando le impalcature del sistema, si rischierebbe un applauso.

Sopra, Margherita Moscardini, 2018. Sotto, Cyprien Gaillard, 2009

TANTI ESERCIZI IN CERCA D’AUTORE

Peccato, infatti, che il tutto sia illusorio e che a farne le spese sia lo spettatore semplicemente in cerca di autori. Prendiamo le mosse dall’opera-simbolo (quanto è vero) dell’intera mostra: l’acquario con i piranha di Ruth Beraha, Us (self-portrait), 2018. Dovrebbe rappresentare il con-esserci angosciato dell’artista/spettatore, tanto che in luogo della consueta anforetta sta il cappuccio in terracotta di una felpa giovanilistica nella quale i pesci possono trovare riparo. Finché l’opera vive nell’immaginazione discorsiva funziona perfettamente (anzi è geniale), ma l’esame di realtà gioca un brutto tiro e quell’acquario non rispetta i patti. I piranha sembrano dei comuni pescetti tutt’altro che interessati al cappuccio, nel quale semmai si intravede il tubo del filtro, neutralizzandosi definitivamente ogni sospensione di incredulità (ammesso che questa nota formula significhi qualcosa). Sorte analoga per il triplice video in croma-key di Danilo Correale (We Are Making History, 2010), che sulla carta dovrebbe smascherare le finzioni della società dello spettacolo (nientemeno), mentre dal vero si limita a mostrare un noioso tecnicismo. Il reportage etnologico di Elena Mazzi (Avanzi, 2015) è senza arte né “logos”, se tale è la levatura degli artisti selezionati dall’Italian Council allora questa conquista servirà a poco. La palma del lavoro più ingenuo va a IOCOSE, la reificazione del lancio di prodotti consumistici attraverso una fionda è davvero un motto di spirito maldestro (Launching A New Product, 2018). I punkabbestia (Qualchetesta, 2018) contrapposti alle forze dell’ordine (Polinieri, 2018) di Giulio Delvè chiamano in causa rispettivamente Lorenzo Scotto Di Luzio e Flavio Favelli, tradendo un’idiosincrasia prima di tutto stilistica. Anche i bunker abbandonati di Margherita Moscardini (1xUnknown (1942-2018, to Fortress Europe with Love), 2012-18) evocano un fantasma autorevole: quello di Cyprien Gaillard. Ma poi non bastava una normale sequenza video, invece di quel ruscello di schermi? Velleità a parte, la trascuratezza estetica è l’altro tratto saliente degli artisti engagé.

Viceversa quelli impegnati sul fronte estetico, secondo quella schizofrenia tra attivismo e formalismo dell’arte tricolore già segnalata da Dantini, sono gli unici a produrre lavori dignitosi, anche se le soluzioni presentate peccano di originalità. Un’opera concentrata sull’estetica è tuttavia l’unico lavoro dell’intera mostra degno di un contesto internazionale: la grande installazione di Ludovica Carbotta (Falsetto, 2017-18). Ma data una postura professionale, l’artista è ancora sovrapponibile a molti colleghi esteri.

Sopra, Giulio Delvè, 2018. Sotto, Flavio Favelli, 2011

DEL CURATORE IMPEGNATO

Un accenno, infine, al catalogo-opera della mostra, di per sé una bella invenzione, peccato sia stata sprecata dalla mestizia dei contenuti sia artistici che curatoriali. Anche per quanto concerne i testi sembra di essere di fronte a una ridda di sociologi inquieti. Di estetica non vi è quasi traccia, molti invece gli argomenti “a latere” dove rinvenire paralogismi, errori categoriali, ipostatizzazioni di fenomeni e concetti. Sarebbe eccessivo mostrare le fallacie scappate di mano, mi limito alla seguente considerazione: non sarà il caso di smettere i panni degli intellettuali impegnati, se non si è né l’una né l’altra cosa? Se anche si riuscisse a trasformare il museo in un dipartimento di sociologia non riguarderebbe che le tribù dell’arte, e un attivismo tanto ristretto coincide con l’intrattenimento specialistico, anche quando si misuri con il “Settimo Continente”. Se alla propaganda proprio ci si tiene, è più efficace un Cattelan che “riflette” i poteri forti, invece di servirli mascherato da Robin Hood. Così Giancarlo Politi in un paio dei suoi preziosi Amarcord:

“[…] i curatori selvaggi che sono usciti negli ultimi venti anni pretendono di interpretare il mondo imponendoci le loro ottiche libresche a dir poco arbitrarie. E più sono arbitrarie e più belle sono, secondo loro e secondo i colleghi per cui le mostre vengono organizzate. Il curatore selvaggio di oggi non guarda al pubblico, in qualche caso centinaia di migliaia di persone, né al denaro pubblico speso in maniera personalistica. A lui interessa il giudizio dell’intellighenzia [magari fosse tale], spesso ristretto ai suoi venti colleghi […]. Il loro punto di vista personale vale il mio o quello di qualsiasi visitatore informato. […] Per tale ragione […], io ritengo che il panorama più oggettivo ce lo proponga Art Basel […]. Preferirei vedere tanti bravi artisti di oggi, di cui stiamo perdendo le tracce. A causa proprio dei curatori d’assalto, ormai più numerosi degli artisti”.

Su una cosa non sono d’accordo: se ne sa ben più di loro, che sono informati ma non necessariamente competenti. Le due cose non coincidono affatto, eppure tutti a credere il contrario.

‒ Roberto Ago

Lezioni di critica #1. La sindrome di Warburg

Lezioni di critica #2. Adriano Altamira e il detour del generale Druot

Lezioni di critica #3. Maurizio Cattelan e il culto occulto

Lezioni di critica #4. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (I)

Lezioni di critica #5. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (II)

Lezioni di critica #6. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (III)

Lezioni di critica #7. Come si giudica un’icona

Lezioni di critica #8. Istruzioni per un’arte politicizzata (I)

Lezioni di critica #9. Istruzioni per un’arte politicizzata (II)

Lezioni di critica #10. Scappate dall’Italia!

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati