Dialoghi di Estetica. Parola a Claudio Marra

Fotografia, arte, presentazione e rappresentazione. Sono questi alcuni dei nodi tematici affrontati nell’intervista a Claudio Marra.

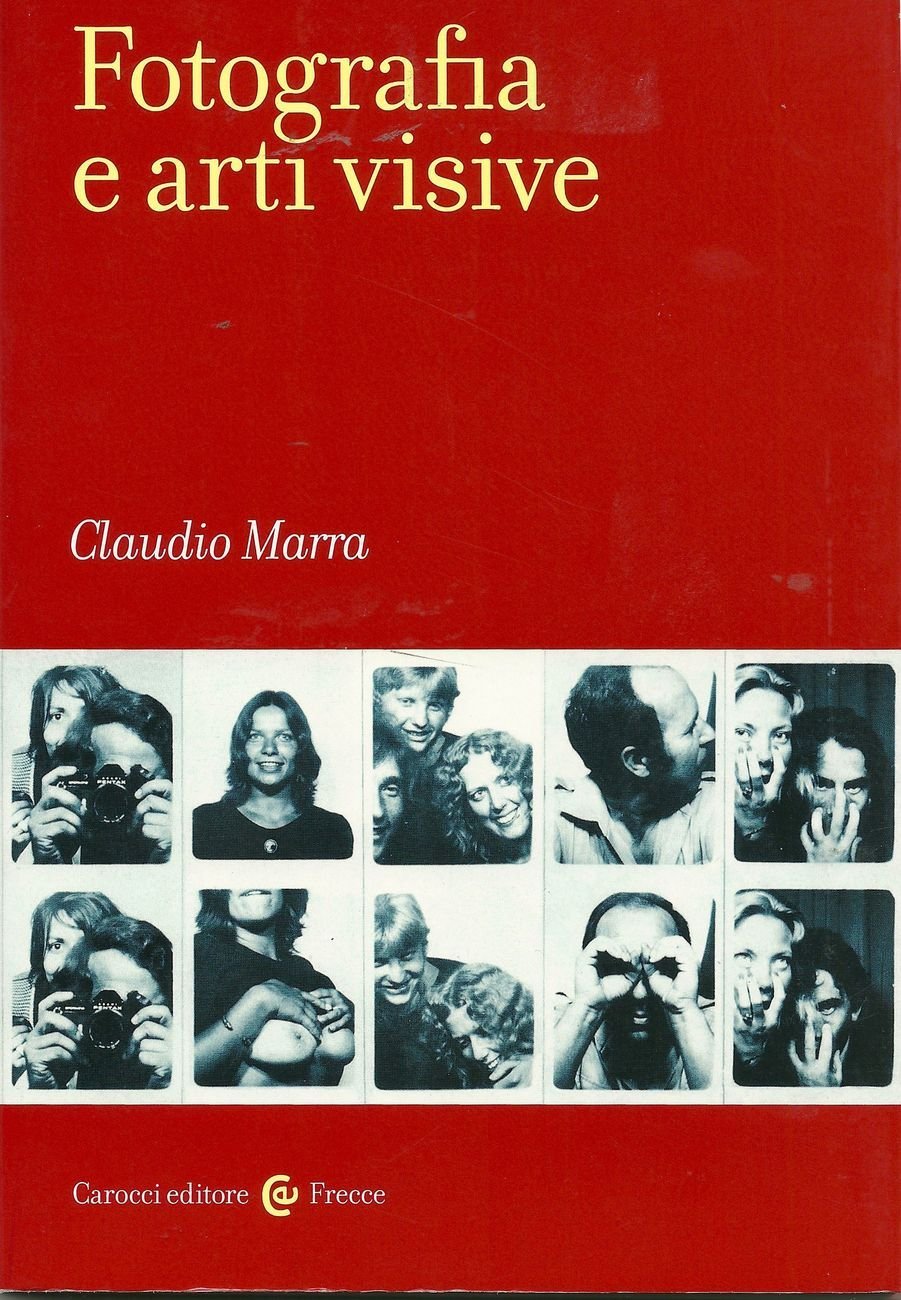

Claudio Marra è professore ordinario di Storia della fotografia nell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Le sue ricerche vertono sul problema della fotografia in rapporto all’estetica e alle arti visive. Tra i suoi libri: Che cos’è la fotografia (Carocci, 2017), Fotografia e arti visive (Carocci, 2014), Fotografia e pittura nel Novecento (Bruno Mondadori, 2012), L’immagine infedele. La falsa rivoluzione della fotografia digitale (Bruno Mondadori, 2006), Le idee della fotografia La riflessione teorica dagli anni sessanta a oggi (Bruno Mondadori, 2001), Scene da camera. L’identità concettuale della fotografia, (Essegi, 1990), La fotografia. Illusione o rivelazione? (con Francesca Alinovi, il Mulino, 1981). Tenendo come riferimento l’esperienza e la forma, il dialogo si sviluppa attorno alla riflessione teorica sulla fotografia, al suo valore di artisticità e all’idea che essa possa essere metafora dell’arte contemporanea.

L’importanza della dimensione esperienziale e il ripensamento della questione formale sono due riferimenti imprescindibili per i suoi studi sulla fotografia.

Durante la mia formazione negli Anni Settanta ho impostato le mie ricerche sulla fotografia seguendo l’influenza degli studi in estetica, considerando anzitutto l’importanza del fattore concettuale rispetto a quello formale, solitamente al centro dell’attenzione. Da questo punto di vista, aver studiato con Renato Barilli, critico e teorico di punta nel periodo delle neo-avanguardie, è stato fondamentale. Mi è parso naturale seguire questa direzione soprattutto perché mi pareva di rilevare una carenza, se non addirittura un’assenza, di studi sulla dimensione concettuale nella fotografia.

Che discorso teorico si faceva in quel momento?

Si ragionava soprattutto sul confronto e la competizione con la pittura. Questo era il discorso che fondamentalmente si faceva. E, secondo me, non era affrontato in maniera molto soddisfacente. Di fatto la situazione era questa: si rivendicava l’autonomia identitaria della fotografia riassorbendola però nel quadro dei criteri generali del formalismo, della composizione pittorica o della plasticità. In altri termini, si faceva continuamente riferimento alle categorie tradizionali dell’arte. Ma lo scenario in ambito artistico stava cambiando, anzi era cambiato, proprio sulla spinta di quanto messo in campo dalle neo-avanguardie.

Claudio Marra – L’immagine infedele (Bruno Mondadori, Milano 2006)

Qual era la portata di questo cambiamento?

La ricerca artistica degli Anni Settanta e l’entusiasmo per la sperimentazione avevano determinato nuove direzioni operative che aprivano a interrogativi significativi sull’autorialità, sulla tecnica, sul rapporto con la realtà. Questioni che sono diventate centrali per l’arte contemporanea e che appartengono, potremmo dire naturalmente, alla fotografia che le aveva anticipate e le mostrava nuovamente con altrettanta efficacia proprio in quegli stessi anni.

Sul fronte della produzione fotografica di quel periodo, quali erano gli aspetti che diventavano maggiormente rilevanti per la ricerca?

C’erano diverse questioni che emergevano in primo piano: taluni autori utilizzavano la fotografia pur non essendo fotografi, altri la usavano in modo scadente dal punto di vista tecnico esecutivo o persino senza farla loro. Allo stesso tempo, venivano anche messi in crisi quei parametri considerati decisivi per fare fotografia: la forma, la bella immagine, la composizione, il ruolo della luce… C’era dunque uno scenario che incoraggiava l’indagine e la riflessione teorica sulle trasformazioni della fotografia stimolate da quanto stava avvenendo negli Anni Settanta.

Come si configurava questa riflessione nei termini di una presa di posizione critica?

A porsi, in modo sempre più evidente, era il problema di un necessario confronto tra la fotografia e tutto il sistema delle arti visive. Un problema che in verità non era mai stato affrontato, in modo convincente. Prendere posizione voleva dire intercettare i cambiamenti ed esaminarli mentre si verificavano, d’accordo con un’esigenza che non era solo teorica, essendo determinata dalle pratiche artistiche di quel momento. La stessa idea di indirizzarmi verso l’esperienza nasceva infatti sia dal mio percorso teorico di orientamento fenomenologico sia dal presupposto, che avevo messo a fuoco fin dai primi confronti con gli artisti, di quanto fossero importanti l’azione e il comportamento.

Questo approccio alle trasformazioni dell’arte come influenzava l’elaborazione teorica?

Sono sempre stato affascinato dalla teoria. Ma la teoria non nasce dal nulla. Ha origine nell’esperienza, in ciò che accade. In arte questo è un aspetto fondamentale: se non ci fossero gli artisti che fanno certe cose, non staremmo qui a parlarne. Il contesto che ho descritto mi ha spinto a lavorare in una certa direzione, a porre determinate domande per affrontare quei problemi e mostrare come la fotografia sia in fondo una metafora dell’arte contemporanea.

Claudio Marra – Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre) (Bruno Mondadori, Milano 2012)

Soffermiamoci su quest’ultima tesi.

La fotografia ha anticipato, riproposto e sintetizzato quei problemi teorici e operativi che l’arte contemporanea ha evidenziato nel corso del Novecento. Voglio dire, le accuse mosse nell’Ottocento da Charles Baudelaire alla fotografia sono una anticipazione di quelle critiche che saranno rivolte in seguito ai ready made e a molte opere di natura concettuale.

In fondo, si tratta di un continuo ampliamento della riflessione teorica.

In quegli anni erano numerose le pratiche artistiche che determinavano una continua riapertura della riflessione teorica. Il concettualismo contribuiva a sottolineare questa necessità. Per esempio, è emblematico che in ambito fotografico un autore come Ugo Mulas senta il bisogno di fare Le verifiche – realizzate tra il 1969 e il 1972 – seguendo l’idea, come egli afferma, di compiere una analisi dell’operazione fotografica per coglierne gli elementi costitutivi, per capire che cosa sta facendo. Inoltre Mulas, come ho più volte ricordato, anticipa sul piano operativo la riflessione che avrebbe fatto in seguito anche Jean Clair a proposito dell’omologia tra fotografia e ready made.

Qual è la sua posizione in merito all’artisticità della fotografia?

Per formazione, ho sempre pensato che il problema dell’artisticità non sia un problema oggettivo. L’arte esiste nel momento in cui si parla e si sperimenta l’arte. Sono gli usi che si fanno a determinare la natura delle cose. Come scriveva Dino Formaggio in apertura di un suo testo pubblicato a inizio Anni Settanta, “è arte tutto ciò che gli uomini chiamano arte”.

Per quanto riguarda la fotografia, provocatoriamente si dovrebbe dire che non è un’arte poiché il concetto tradizionale di ‘arte’ (come ars, téchne, elaborazione e competenza tecnica) è stato ampiamente smentito. Lo stesso giudizio vale spesso anche per molta arte contemporanea: non a caso negli Anni Settanta si diffonde il termine ‘operatori culturali’ proprio perché quello di ‘artista’ stava stretto, non funzionava bene essendo riferito alla bravura, alla competenza tecnica e alla produzione formale. Nella fotografia questi problemi tornano nuovamente in primo piano durante il Novecento.

Si tratta di problemi che lei ha anche indagato individuando nella fotografia contemporanea direzioni operative che possono essere inclini alla presentazione o alla rappresentazione.

‘Presentazione’ e ‘rappresentazione’ sono due termini che sintetizzano l’andamento dell’arte contemporanea. Ho sviluppato questa riflessione riprendendo un saggio di Vasilij Kandinskij nel quale metteva in luce due assi determinanti per gli sviluppi dell’arte: il grande realismo e la grande astrazione. Guardando alla fotografia, taluni autori propendono per la presentazione, altri per la rappresentazione e altri ancora incrociano le due, come ad esempio Man Ray, che ha oscillato tra una dimensione rappresentativa e una presentativa. I suoi rayogrammi sono grafici, fotografici e allo stesso tempo intrisi di riflessione teorica sulla traccia e sulle possibilità della memoria.

Claudio Marra – Fotografia e arti visive (Carocci, Roma 2014)

Forma ed esperienza sono dunque due parametri cruciali per comprendere la natura della fotografia e dei suoi sviluppi.

Assolutamente sì. Ma è importante considerare ancora un aspetto. Anche Robert Mapplethorpe, per esempio, oscilla tra un livello e l’altro, tra rappresentazione e presentazione: da una parte è un iperformalista, dall’altra è anche un concettualista. Ma questa sua dualità rivela anche che le etichette funzionano ma solo fino a un certo punto. Sono infatti numerosi gli artisti che lavorano al confine tra una dimensione e l’altra e questo ci permette di riconoscere una dialettica della quale non possiamo non tenere conto: la fotografia come metafora dell’arte contemporanea consiste esattamente in questo. Essa ha saputo offrire un dialogo tra queste vie: è quadro ed è esperienza, è oggetto ed è comportamento. Ritorna così il dilemma messo in luce con la Biennale del 1972: opera o comportamento? La fotografia è riuscita nella sua storia – e ce lo dimostrano gli artisti – a essere l’uno e l’altro. Se è l’uno e l’altro, vuol dire anche che ci sono le contaminazioni. Per esempio, Walker Evans è autore di una fotografia da ‘grado zero’ che è però combinata anche al piacere per l’immagine.

Approfondiamo un momento la nozione di ‘grado zero della fotografia’. Da una parte è indice delle possibilità offerte dalla relazione con la realtà, dalla scelta di procedere mediante un approccio documentario. Dall’altra, il grado zero ci consente di fare anche il punto sulla relazione tra fotografia e concettualismo. Iniziamo dal primo aspetto.

‘Grado zero’ è una espressione “rubata” a Roland Barthes che funziona bene anche per approfondire la natura della fotografia. Per indicare ad esempio il lavoro di autori come August Sander e Diane Arbus, che paiono nascondersi psicologicamente e identificarsi con le caratteristiche a “grado zero” appunto della macchina.

E per questo riguarda la documentazione e il concettualismo?

In questo caso ritorno al lavoro di Evans, che è stato come sappiamo influenzato dal Surrealismo e dunque dall’idea che la fotografia sia spinta a uno stile documentale derivato dall’automaticità della macchina. Anche in questo caso siamo di fronte a un lavoro orientato dalla consapevolezza del grado zero, ossia dal rifiuto del pittoricismo senza il timore per altro di perdere qualcosa. Evans è di fatto un concettualista. Lo è proprio dal punto di vista di questa consapevolezza e la sua fotografia di paesaggio lo dimostra. Benché, come dicevamo prima, rimanga comunque nelle sue opere anche l’inclinazione per il piacere dell’immagine.

Il concettualismo non è solo sofisticheria o analisi del linguaggio. La relazione con la realtà e l’indagine sulle sue condizioni di possibilità sono elementi altrettanto cruciali.

Assolutamente sì. E nella fotografia questi aspetti risaltano considerando in particolare quello che nella critica è stato chiamato ‘concettualismo mondano’, mentre l’approccio analitico è tutto ripiegato in un’autoriflessione sul linguaggio stesso. Ma credo che possiamo riconoscere ancor meglio questi aspetti tenendo conto proprio della dialettica incoraggiata dalla fotografia come metafora dell’arte contemporanea, una relazione tra forma ed esperienza che rimane decisiva per indagare i temi che abbiamo affrontato.

‒ Davide Dal Sasso

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati