Pittura lingua viva. Parola a Pesce Kethe

Viva, morta o X? Ventottesimo appuntamento con la rubrica dedicata alla pittura contemporanea in tutte le sue declinazioni e sfaccettature attraverso le voci di alcuni dei più interessanti artisti italiani: dalla pittura “espansa” alla pittura pittura, dalle contaminazioni e slittamenti disciplinari al dialogo con il fumetto e l’illustrazione fino alla rilettura e stravolgimento di tecniche e iconografie della tradizione.

Pesce Khete (Roma, 1980) si è diplomato in Animazione Multimediale allo IED ‒ Istituto Europeo di Design di Roma. I suoi lavori sono stati esposti in Italia e all’estero in diversi spazi e istituzioni quali, Biennale di Praga; Biennale di Salonicco; American Academy, Roma; Barriera, Torino; Fondazione per l’Arte, Roma; VOLTA NY, New York; Drawing Now!, Parigi; Ciac, Genazzano; GAMUD, Udine; MARCA, Catanzaro; Ex Monastero dei Benedettini, Catania; Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, Cartagena; Greenhouse, Berlino; Ex Fabbrica Orobia, Milano; MARS, Milano. Tra le altre mostre presso gallerie: Ex-Elettrofonica, Roma; The Flat-Massimo Carasi, Milano; Ceri Hand, Liverpool; Van der Stegen, Parigi; Localedue e GAFF, Bologna, Milano; Car Projects / CAR DRDE, Bologna; Isabel Hurley, Malaga; Magda Bellotti Gallery, Madrid. Nel 2017 è stato selezionato per la rassegna Deposito d’arte italiana presente ad Artissima, Torino.

Negli anni è stato in residenza presso CARS, Omegna; Painting Detours, Nogaredo al Torre; Studio36 presso Spike Island, Bristol; DIOGENE Bivaccourbano, Torino; Fondazione Lac o Le Mon, San Cesario.

Come ti sei avvicinato alla pittura?

Non saprei. Mi piacerebbe poter rispondere a questa domanda, come ad altre, ogni volta in maniera diversa. Troverei forse poco sincero riuscire a rispondere come anni fa. Si tratterebbe forse di un ricordo, anziché di una risposta. Di un ricordo di una risposta. Oggi potrei dire così: mi ci sono avvicinato per istinto, poi per esclusione una volta diventato consapevole. Ricordo la soddisfazione che provavo disegnando sul banco e sui muri di scuola. Un piacere profondo. Lo stesso che probabilmente provavo disegnando da piccolo, lo stesso che provo oggi. Con il dipingere e il disegnare ho un rapporto ormai molto conflittuale, ma restano tra le pochissime attività attraverso cui posso provare un profondo senso di completezza.

Chi sono i maestri e gli artisti cui guardi?

Invecchiando ho avuto la sensazione che il tempo si dilati. Si ha il tempo di cambiare idea sulle cose. Mi piace accorgermi di come i gusti personali slittino lentamente in base al momento di vita. Vorrei che gli artisti che mi sembrano più interessanti oggi fossero quelli che detestavo anni fa. Sarebbe perfetto. I gusti personali stancano. È una impostazione sbagliata e direi adolescenziale. Non dovrei fidarmi troppo di ciò che mi piace. Come principio generale direi comunque che tra i giovani contemporanei preferisco i non allineati. Quelli che lo erano prima che diventasse di moda essere non allineato. La pantomima del posizionamento obliquo rispetto al presente. Il “personalismo”, “l’intimismo” sono armi da maneggiare con cura. Croce e delizia dei giorni presenti. “Questo l’ho fatto io”, spesso è dato non sufficiente. Potrei cambiare opinione a momenti, anzi, è meglio che non rilegga la risposta. Sulla porta dello studio ho una grande foto di Philip e Musa Guston comunque.

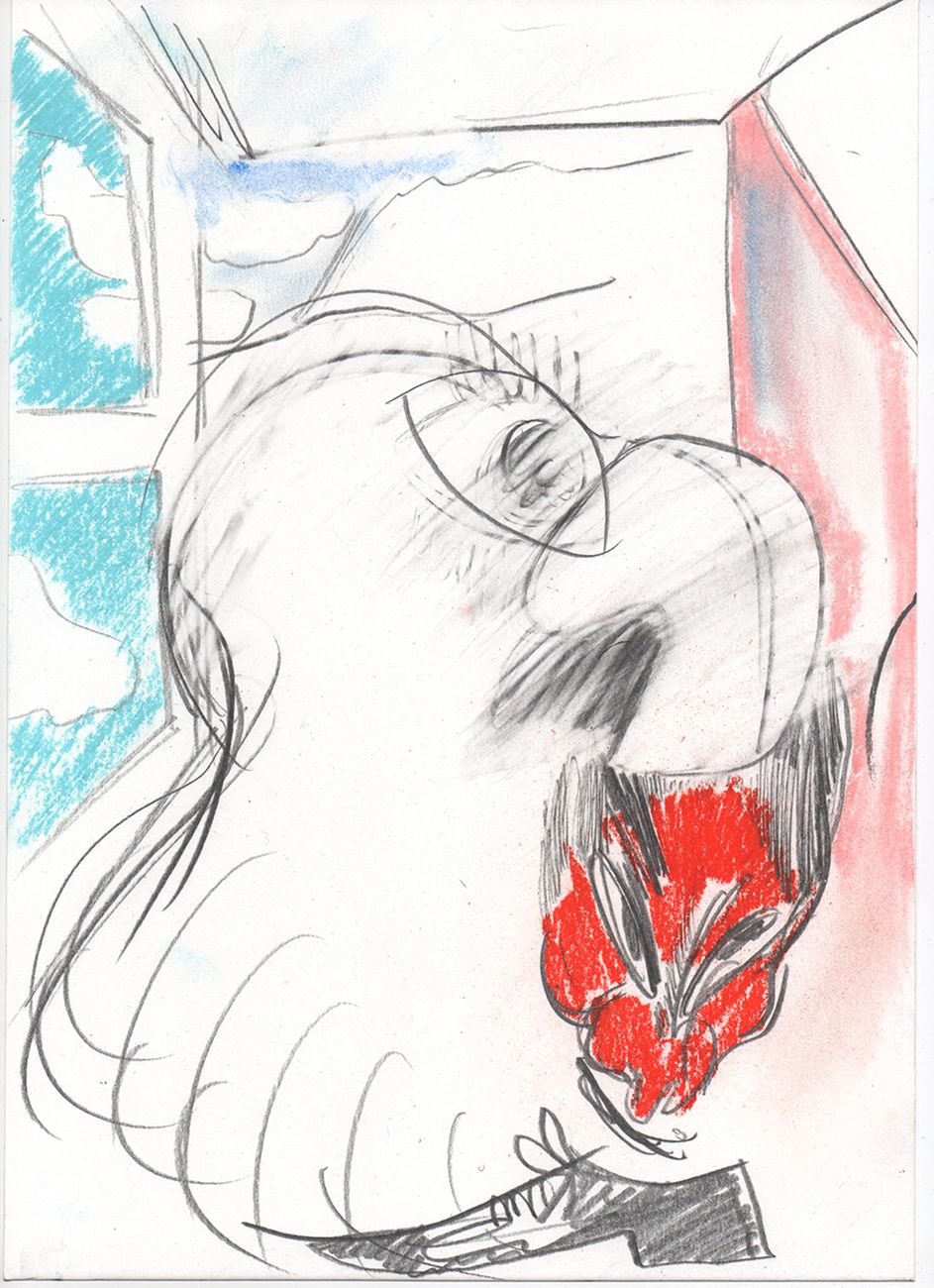

Pesce Khete, Untitled, 2018

Come si è evoluto negli anni il tuo lavoro?

Sospetto che il lavoro abbia seguito le fasi umane personali. Più o meno in ordine: la scoperta, l’entusiasmo, l’autoesaltazione, la confidenza, l’insicurezza, la totale messa in discussione, il ritrovamento, la consapevolezza, la disillusione, l’indipendenza, l’autoesaltazione matura, la scomparsa, l’autonomia. In questo momento sono l’artista di me stesso. Lo sono sempre. Faccio solo finta di non esserlo. Ogni fase comunque ha i propri pregi e difetti.

Hai affermato: “Il mio lavoro nasce dal costante tentativo di raggiungere con un salto un punto oltre la mia altezza”. Cosa intendi?

Per un lungo periodo ho avuto in mente, di sottofondo, l’idea che ci si debba prima di tutto misurare con ciò che non si sa, per predisposizione, fare. Penso al modo in cui Bacon distingueva la pittura dall’illustrazione ad esempio. È una concezione molto consolidata, direi “classica” nel contemporaneo, ma che negli ultimi anni sembra essersi indebolita (o passata di moda). Tende a essere più valorizzato ciò che si propone apertamente, “ciò che si sa fare”, in una visione positiva che ha un debole per una certa generica “creatività”. Mi pare che questa inclinazione sia più netta nei periodi in cui il pensiero critico è più debole. Al di là del giudizio, e dei cicli ricorrenti, con il tempo sono arrivato ad apprezzare maggiormente chi è portato a combinare in modo imprevedibile e contorto ciò che si “sa fare” con ciò di cui non si ha consapevolezza, o meglio padronanza. È un equilibrio non definibile, sfuggente, ma luminosissimo. “Ciò che si tenta di raggiungere con un salto oltre la mia altezza” è l’imprevisto, che va riconosciuto. L’esperienza, l’istinto aiutano a cogliere e a sfruttare nel giusto modo “ciò che accade” mentre si dipinge.

Parlavi prima del piacere che provavi da piccolo e tuttora provi nel disegnare. Cosa rappresenta quindi per te il disegno?

Il “disegno” è sempre stato per me il punto centrale. È come se esistessero due grandi famiglie: quella in cui dipingendo si ragiona prima di tutto attraverso il disegno, e quella in cui questo avviene tramite il colore. Sono predisposizioni mentali. Due funzionamenti distinti, più o meno lontani o, in qualche raro caso, coesistenti, in eguale peso. In genere, mi è tornato più utile saper utilizzare il disegno. Mi piace forzare le linee, perché anche quelle astratte possono seguire le regole della caricatura, parlare, essere grottesche. Sono attratto dalla relazione del tratto con lo spazio bianco, che è segno, che è disegno nel momento in cui ha la parvenza di un oggetto immaginario o reale. Il disegno mi permette di esprimermi. Di fare il punto sulle cose, senza le parole. Effettivamente non è poco. Si può essere personali, o ci si può mettere completamente da parte. Scomparire, e divenire puro veicolo.

E il colore?

Con il colore ho sempre avuto maggiore autocontrollo. Tenuto a regime, perché spesso nel mio caso a rischio di apparire superfluo, o piacente. Forma, colore, disegno sono solo punto di partenza di cui parlare. A volte anche punto d’arrivo, in un sistema altamente autoreferenziale.

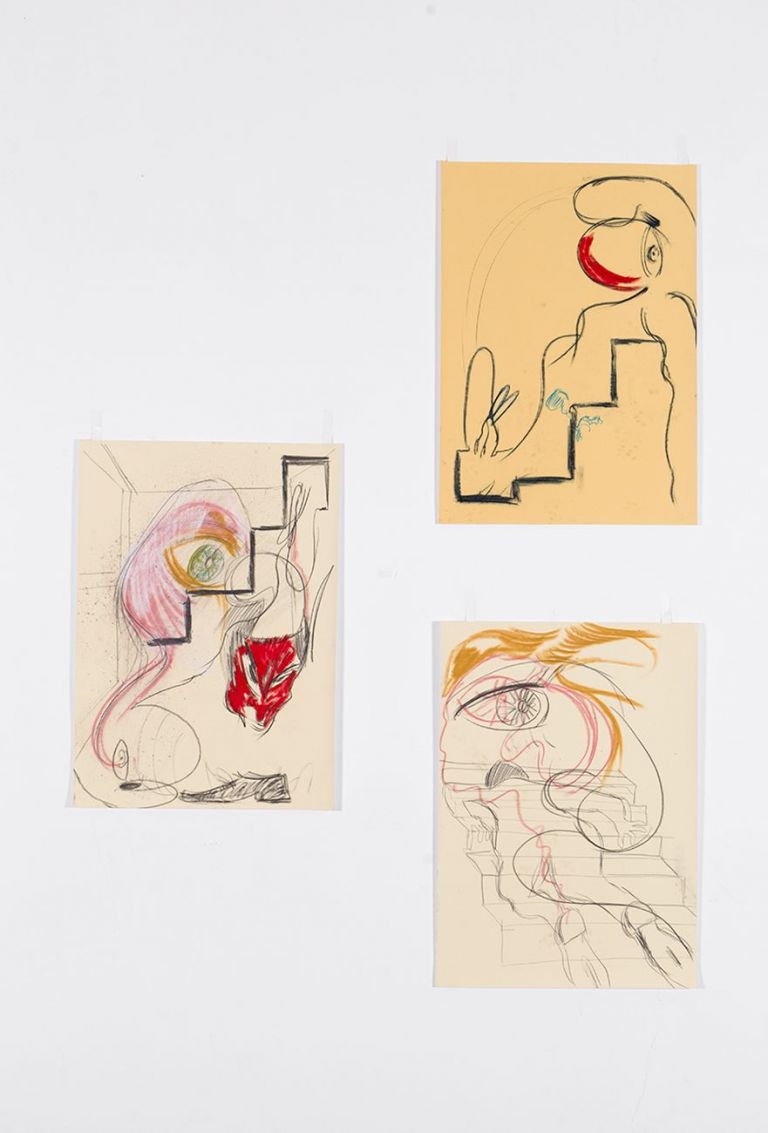

Pesce Khete. Stupido come un pittore. Installation View at Villa Vertua Masolo, Nova Milanese 2018. Photo Cosimo Filippini

Figurazione e astrazione: quando finisce una e inizia l’altra?

L’astrazione inizia nel momento in cui dipingendo riesco a non avere riferimenti mentali a oggetti fisici. Nel momento in cui riesco a muovermi in uno spazio indipendente, alternativo rispetto alle nostre dimensioni di riferimento. È un qualcosa che per alcuni versi assomiglia alla meditazione. È un compitino spesso arduo da svolgere, perché la distinzione è anche negli occhi di chi guarda e io vedo facce ovunque.

Come si rapporta il tuo lavoro pittorico con la fotografia e, nello specifico, con quella analogica?

La fotografia ha avuto un ruolo molto specifico nel mio passato. Contrappeso della pittura, mi assicurava l’ancoraggio alla realtà, dato che difficilmente trovo sensato farne a meno. Nella costruzione di una mostra personale, è l’elemento che ha potuto svincolare la pittura dall’incombenza della rappresentazione. Per molto tempo è stata una soluzione benefica e proficua. Posso però dire di aver smesso completamente di fotografare da quasi due anni. Questo ha coinciso da una parte con la necessità di tornare con insistenza al disegno, alla figura, dall’altro, con un maggiore interesse nei confronti della vita. Ho sviluppato una forte avversione nei confronti della mediazione nel quotidiano che impone una macchina fotografica.

Lavori in studio? L’osservazione dal vero ha una funzione nella creazione delle tue opere? Nel 2014 hai preso parte al workshop di pittura dal vero Landina. Cosa ha rappresentato misurarsi col paesaggio?

Il paesaggio per me rappresenta in una forma specifica quello che più in generale è il disegno dal vero. L’osservazione è il principio di ogni cosa; i grandi comunicatori, in senso lato, sono prima di tutto grandi osservatori. A Landina la difficoltà non era stata tecnica: “l’imbarazzo” era dovuto principalmente alla constatazione pacifica di non riuscire a concepire un’opera in quel contesto, ma solo semplici esercizi di stile. Problemino non secondario. La realtà ha un ruolo essenziale in questo momento, ma è mediata dagli appunti fotografici fatti con il telefono. Questa per adesso è la formula perfetta. Il tempo della raccolta non coincide con quello del disegno, in studio. Non è detto che comunque questi appunti fotografici non prenderanno vita autonoma in futuro. Trovo comunque essenziale che queste foto siano nate svincolate dall’idea di fare “fotografia”.

Mi ha colpito una frase usata per descrivere la tua mostra da MARS nel 2011: “La bagnante, il paesaggio senza la bagnante. La raffigurazione come pretesto, senza rinunciare all’immagine”. Parliamo di raffigurazione e immagine.

Tra le altre cose, in quella mostra avevo proposto l’una accanto all’altra due versioni di uno stesso dipinto: un paesaggio schematico con un bagnante in primo piano, una seconda versione in cui la bagnante non compariva. Il paesaggio aveva riempito anche il vuoto idealmente lasciato dalla bagnante. Quello era un periodo in cui rifiutavo la lettura didascalica di ciò che facevo. Il percorso che costruivo era quello di disinnescare la lettura della rappresentazione, che era un pretesto, ma restando assertivo, proponendo comunque un’immagine forte, comunicativa. Sempre nello stesso periodo ero arrivato a lavorare su lunghe serie di paesaggi ripetuti, identici. Il tratto espressionista, unico e legato al momento per definizione, copiato e riprodotto fedelmente in lunghe serie da venti, creava un paradosso che portava l’interesse al di là della singola rappresentazione appunto.

Pesce Khete. Photo Silvia Camerini

Istinto e razionalità: come convivono nei tuoi lavori?

Si dividono la torta in maniera piuttosto equa. O almeno le cose più riuscite credo siano frutto di questo equilibrio; quelli di qualche anno fa mostravano in maniera plastica questa condizione, insita nel processo pittorico in genere. In quei lavori di grande dimensione, il primo lembo di carta viene dipinto lentamente, senza un’idea o progetto in mente. Solo in un secondo momento, con l’aggiunta con lo scotch di un nuovo spazio vuoto, di un altro foglio di carta, sopraggiunge il momento più spiccatamente razionale, in cui decido, in base alla previsione, all’esperienza, al calcolo approssimativo, in quale modo avanzare, in che modo concludere. Questa parte è più rapida nella realizzazione manuale, ma molto più lenta nel concepimento, nella progettualità. Ultimamente mi sono divertito a forzare questa che rischiava di diventare un’abitudine, un vezzo. Programmati e previsti dal principio, ho pensato a una serie di dipinti più razionali, controllati, in cui anche l’imprevisto tende a essere stereotipato. Sono pantomime del fare un dipinto, finzioni, che ho chiamato paradossalmente Istruzioni.

E come si interfacciano i tuoi lavori con l’ambiente in cui sono presentati? Ne controlli sempre l’allestimento? Sono per te importante il rapporto e lo scambio di energie che si generano tra opera e spazio circostante?

In passato l’allestimento aveva un ruolo primario. Tempo fa stava diventando una vera ossessione. Quando avevo cominciato a far durare gli allestimenti giorni e nottate intere, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Lo scambio di energie è ovviamente essenziale, ma probabilmente è consigliabile concentrarsi sulle opere. Semplice: migliore è l’opera, più semplice è l’allestimento.

Quali sono le tue fonti di ispirazione? Letterarie, cinematografiche, musicali…

Un libro, una frase, una traccia possono essere decisivi quanto la foto di una persona che cammina con postura ottocentesca, una signora che lava a mano una macchina parcheggiata per strada, una combinazione di colori, un dettaglio. Un libro, una frase, una traccia audio, però, possono aumentare enormemente la percezione di ciò che si ha davanti. Questa è la vera differenza. Con l’esperienza e il passare degli anni, si è consapevoli che la nostra attenzione ricadrà più probabilmente su alcune ricorrenze.

Pesce Khete, Untitled, 2018

Perché la carta come supporto d’elezione? Hai altri supporti, tecniche o formati che prediligi?

La carta è il supporto malleabile. Per questo l’ho scelta anni fa e per questo la uso tuttora. È il supporto caldo.

Perché fare pittura oggi?

Perché avere un supporto piano su cui riversare manualità e pensiero resta un’ottima formula, utile e molto funzionale.

Cosa pensi della scena della pittura italiana contemporanea?

Credo che sia cambiata radicalmente negli ultimi cinque anni, da quando con l’ultima generazione sembra tornato lecito divertirsi dipingendo. Sono molto felice di questo cambiamento. Spero non si cominci a sorridere troppo.

‒ Damiano Gullì

Pittura lingua viva #1 ‒ Gabriele Picco

Pittura lingua viva #2 ‒ Angelo Mosca

Pittura lingua viva #3 ‒ Gianluca Concialdi

Pittura lingua viva #4 – Michele Tocca

Pittura lingua viva #5 ‒ Lorenza Boisi

Pittura lingua viva#6 ‒ Patrizio Di Massimo

Pittura lingua viva#7 ‒ Fulvia Mendini

Pittura lingua viva#8 ‒ Valentina D’Amaro

Pittura lingua viva#9 ‒ Angelo Sarleti

Pittura lingua viva#10 ‒ Andrea Kvas

Pittura lingua viva#11 ‒ Giuliana Rosso

Pittura lingua viva#12 ‒ Marta Mancini

Pittura lingua viva #13 ‒ Francesco Lauretta

Pittura lingua viva #14 ‒ Gianluca Di Pasquale

Pittura lingua viva #15 ‒ Beatrice Meoni

Pittura lingua viva #16 ‒ Marta Sforni

Pittura lingua viva #17 ‒ Romina Bassu

Pittura lingua viva #18 ‒ Giulio Frigo

Pittura lingua viva #19 ‒ Vera Portatadino

Pittura lingua viva #20 ‒ Guglielmo Castelli

Pittura lingua viva #21 ‒ Riccardo Baruzzi

Pittura lingua viva #22 ‒ Gianni Politi

Pittura lingua viva #23 ‒ Sofia Silva

Pittura lingua viva #24 ‒ Thomas Berra

Pittura lingua viva #25 ‒ Giulio Saverio Rossi

Pittura lingua viva #26 ‒ Alessandro Scarabello

Pittura lingua viva #27 ‒ Marco Bongiorni

1 / 22

1 / 22

2 / 22

2 / 22

3 / 22

3 / 22

4 / 22

4 / 22

5 / 22

5 / 22

6 / 22

6 / 22

7 / 22

7 / 22

8 / 22

8 / 22

9 / 22

9 / 22

10 / 22

10 / 22

11 / 22

11 / 22

12 / 22

12 / 22

13 / 22

13 / 22

14 / 22

14 / 22

15 / 22

15 / 22

16 / 22

16 / 22

17 / 22

17 / 22

18 / 22

18 / 22

19 / 22

19 / 22

20 / 22

20 / 22

21 / 22

21 / 22

22 / 22

22 / 22

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati