Broken Nature. Intervista a Paola Antonelli

È il mastermind dietro all’esposizione che Milano attende da un anno e mezzo. L’abbiamo intervistata dai suoi uffici al MoMA di New York per capire con lei come è nata, come si sviluppa e quali aspettative può offrire la parabola del design ricostituente presentata alla XXII Esposizione Internazionale.

Broken Nature celebra le potenzialità del “design ricostituente” nel riannodare il legame spezzato con la natura e con il più ampio ecosistema sociale di cui fa parte. Come ha maturato l’intuizione per questa ennesima metamorfosi della disciplina?

Il design ha responsabilità enormi rispetto ai problemi che si sono verificati negli ultimi anni. Di conseguenza, questa evoluzione del design è completamente naturale e c’entra con la consapevolezza che quello che il design ha contribuito a causare, il design deve aggiustare.

Il modo in cui parliamo del design nel team curatoriale, poi, è molto ampio e include scale differenti, tra cui l’architettura, il design, il design industriale, quello delle interfacce e della visualizzazione in ognuna delle sue manifestazioni. Se prendiamo questo come punto di partenza, va da sé che l’idea di un design ricostruttivo è qualcosa che avremmo dovuto concepire molto tempo fa. L’idea di restorative design viene dal concetto di ristorante, nato in Francia nel diciottesimo secolo come un luogo in cui era possibile concedersi un pasto nutriente e squisito godendosi al contempo un’esperienza conviviale; ed è anche divertente perché il pasto considerato buono era il bouillon, il brodo. Così l’idea del design che prova a riparare errori del passato è qualcosa che possiamo definire attingendo dal mosaico complessivo di differenti discipline che provano a dare il loro contributo per sanare la crisi ambientale.

Broken Nature non è solo un’etichetta scientifica, ma integra livelli più ampi che toccano temi diversi tra cui il colonialismo, il ruolo dell’immaginario, dell’impatto sociale. Come verrà restituita questa sfaccettatura nelle principali sezioni della mostra?

Prima di tutto dobbiamo citare Bruno Latour; tutti citano Latour ma lui se lo merita davvero. È stato lui a parlarci della politica della natura: la maniera in cui le istanze sociali e geopolitiche sono aggrovigliate è oramai imprescindibile ed è quasi ovvio che quello che abbiamo fatto all’ambiente è diventato un problema sociale non soltanto per il modo in cui lo viviamo, ma anche per il peso iniquo con cui la crisi ambientale si riversa su diverse aree del mondo. L’approccio con cui questa pluralità di temi è restituita nella mostra è quello di mostrare degli esempi pungenti. Quindi, per quanto riguarda la geopolitica, abbiamo un’intera sezione dedicata ai sistemi che prima consideravamo naturali e che oramai sono politici. Tra questi, Studio Folder con il progetto Italian Limes ne è un grande esempio, insieme a Irene Stracuzzi con The Legal Status of Ice, un progetto che parla delle nuove rotte che si sono aperte nell’Artico con lo scioglimento dei ghiacci. Per quanto riguarda la società, c’è un’intera sezione della mostra dedicata alla vita quotidiana; infatti, non vogliamo affrontare solo grandi sistemi, ma parlare anche di quello che le persone possono fare giorno dopo giorno per diventare “dei piccoli timoni”. È così che inizio il mio saggio nel catalogo di Broken Nature [Broken Nature. Design Takes on Human Survival, edito da La Triennale di Milano in partnership con Electa, N.d.R.] citando Buckminster Fuller e sottolineando come ogni essere umano possa essere un piccolo timone alla guida di una barca gigantesca: se molti di noi si girassero tutti nella stessa direzione, potremmo guidare quella che lui chiama Nave Spaziale Terra. Detto questo, nella sezione sulla vita quotidiana troviamo oggetti mondani quali un test di gravidanza biodegradabile o le barriere di lana di Daniela Ducato, che sono concepite per restare nell’acqua e assorbire la benzina nei porti. In questo alternarsi, si verifica un cambio di scala che passa dal naturale al geologico al quotidiano, fino al sistemico e all’empatico. Credo che queste montagne russe diventino molto efficaci perché capaci di esporre ognuno di noi a cambiamenti che abbracciano progetti con diverse personalità e temi ampi con cui dobbiamo fare i conti.

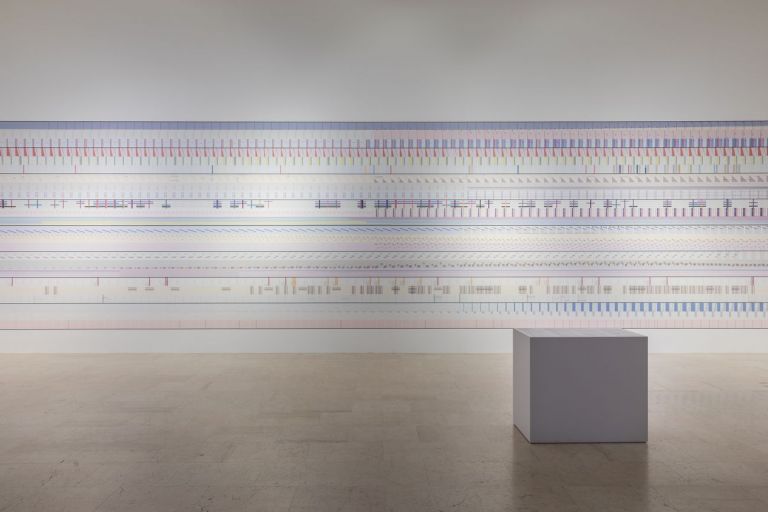

XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano. Broken Nature © La Triennale di Milano. Photo Gianluca Di Ioia

Rileggevo il suo articolo pubblicato su Domus nella serie State of Design dedicato al biodesign. All’epoca, forse anche per l’ingenuità del lettore che si avvicinava per la prima volta a questo approccio, abbiamo pensato che quei progetti potessero mettere una toppa concreta su determinati problemi ambientali. Oggi, però, constatiamo che non hanno raggiunto una massa critica per avere un impatto. Che ruolo ha la scalabilità all’interno dei progetti selezionati nell’esposizione?

Quegli articoli erano del 2011 e a quel tempo il biodesign era soprattutto una tipologia di design speculativo, un design che rappresenta una sorta di esperimento e che non è pensato per essere scalabile. Al contrario, i progetti che abbiamo oggi in Triennale sono scalabili o già scalati. Stavo parlando del test biodegradabile di gravidanza: quello si può già comprare. O delle mutande per le mestruazioni che si possono trovare negli Stati Uniti. All’inizio dell’esposizione c’è un’installazione con immagini della NASA che mostrano il cambiamento che investe il paesaggio prima e dopo determinati eventi come un’inondazione o l’esplosione di un vulcano. L’intera mostra ha molto a che vedere con la realtà, pur con qualche speculazione. C’è una installazione di Christina Agapakis dove c’è la ricostruzione del profumo di un fiore estinto. Ci sono poi questi bei fossili del futuro [Plasticglomerates, N.d.R.] di Kelly Jazvak che inglobano dei pezzi di plastica. Ma la maggior parte dei problemi si confronta con la realtà; mi sono allontanata dal design speculativo, infatti, perché l’urgenza oggi è tale che abbiamo bisogno di una chiamata all’azione.

Ha dichiarato di credere nell’estinzione della nostra specie. Non avverte un paradosso, un cortocircuito tra il pessimismo della sua affermazione e l’involontario ottimismo che la semantica della stessa parola “ricostituente” sembra suggerire? E come se la immagina questa “fine elegante” che, a proposito dell’estinzione, ha più volte chiamato in causa?

Io non credo affatto che si tratti di una constatazione pessimistica. Tutte le specie si estinguono, tutte le persone muoiono e molto si è parlato di come dobbiamo cambiare la nostra attitudine nei confronti della morte. C’è sempre un momento nella vita di ognuno in cui iniziamo a pensare alla morte, alla nostra mortalità e a quello che si vuole lasciare ai posteri. Credo che come specie dobbiamo fare la stessa cosa. Pensare che non ci estingueremo mai è una negazione, possiamo rifletterci e possiamo pianificare come farlo, pensando a quello che vogliamo che sia il nostro lascito. Mi chiedo sempre: vogliamo che la prossima specie dominante pensi a noi come noi facciamo con i dinosauri, i quali avevano un cervello piccolo in un grande corpo? Oppure vogliamo che pensino a noi come esseri compassionevoli, che magari non sono intelligenti come loro ma almeno hanno provato a fare del loro meglio? Cosa vogliamo lasciarci alle spalle, un po’ di bellezza, di poesia, di amore? Oppure vogliamo mostrargli che avevamo un piccolo cervello in un grande corpo? È realmente così, non c’è pessimismo, è esattamente l’opposto. I designer danno il meglio di sé quando hanno delle limitazioni, quando hanno dei vincoli. Allora, progettiamo qualcosa di grande. Come sarà? Ancora non lo so. Non è qualcosa che si può progettare adesso, è un processo che si può avviare per poi vedere ciò che succede.

Paola Antonelli, 2016. Photo Marton Perlaki

Tra le installazioni commissionate dalla Triennale, Ore Streams dei Formafantasma rifiuta lo stereotipo che identifica i rifiuti elettronici con uno scarto, equiparandoli a un materiale a tutti gli effetti. Qual è, dal suo punto di vista, il vero rifiuto e/o spreco dell’Antropocene che non siamo abituati a considerare come tale?

È interessante: è quello che ancora non conosciamo. A oggi quello che è diventato folle è la plastica monouso. Non sono solo le cannucce, ma tutti i contenitori che utilizziamo ogni singolo giorno. Alla fine di ogni giornata guardo il mio cestino ‒ gli americani non sono molto consapevoli circa i rifiuti ‒ e io sono sempre sconcertata. Un altro a cui penso sono i vestiti. Oggi sul sito di Broken Nature abbiamo pubblicato un’intervista a Cristina Gabetti. Ne sono molto orgogliosa: Cristina dice tra le varie cose che lei tiene i suoi vestiti per moltissimi anni, e anch’io faccio così. Credo che il concetto di consumo sia una delle idee che dobbiamo cancellare. Io credo che cambiando il linguaggio si possano cambiare le menti: per questo non uso le parole consumatori, consumo o consumare, e quando dico che non lo faccio non lo faccio veramente. Credo che se iniziamo a pensare alle persone come cittadini, utenti, maker, interpreti e non come consumatori faremo le cose in maniera diversa. Rendiamoci parte della natura e non qualcosa di esterno a essa. Mi rendo conto che non ho risposto alla sua domanda. In realtà, ho un altro esempio in mente e non ci avevo pensato fino a ora. A ognuno di noi si raccomanda di usare la crema solare. Ma le creme solari sono derivati del petrolio, e formano una pellicola sugli oceani che filtra i raggi UV e danneggia le creature malate. Per questo, lo studio olandese Bélen ha sviluppato dei tessuti che filtrano i raggi UV, funzionando di fatto come creme solari.

Lei è stata la prima a insegnarci che il progetto non è altro che un’interfaccia capace di mediare tra l’innovazione tecnica e tecnologica e i bisogni e le aspettative umane. Oltre al design speculativo, oltre al biodesign, è possibile riprogettare le nostre interfacce per renderle capaci di far sviluppare empatia, legami, unità tra le persone e ottenere – non solo invocare ‒ il cambiamento? Tra il pragmatismo che ci è richiesto, il pragmatismo magico che avete invocato nel simposio di Broken Nature e la narrativa come possibile via d’uscita speculativa, che soluzione possiamo immaginare per cambiare le cose? È una follia o è possibile?

Non è impossibile e ne abbiamo moltissimi esempi nella mostra, come videogame o esempi di speculative design che indagano le risorse alimentari. Ancora una volta, tutto ciò riguarda la possibilità di cambiare mentalità lentamente ma velocemente. Non voglio essere stucchevole, ma credo che i bambini possano essere molto influenti. Penso sempre a come ha preso piede la campagna per smettere di fumare: da una parte c’è stata una modifica nella legislazione, dall’altra ci sono stati i bambini che dicevano ai genitori quanto fossero disgustosi quando fumavano. Per questo ritengo che sia importante ricevere pressioni sia dal gruppo di pari che da altri gruppi. Credo che il design possa davvero cambiare le mentalità, una per una, lentamente ma velocemente.

XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano. Broken Nature. Futurefarmers (Amy Franceschini), Seed Journey, 2016-in progress. Photo Martin Hoy. Courtesy Futurefarmers

Il percorso espositivo di Broken Nature si conclude con i lavori della fotografa americana Laura Aguilar. Cosa suggeriscono le immagini in merito al travagliato rapporto tra uomo e natura? Quale il messaggio, la corda emotiva che vorrebbe stimolare nei visitatori?

Il motivo per cui Laura arriva alla fine c’entra con la constatazione che siamo molto empatici con gli animali, gli uccelli, le balene, i delfini, ma non lo siamo allo stesso modo con le pietre e le rocce. La cosa splendida di Laura non è soltanto quanto sia meraviglioso il suo corpo, e non solo perché è il suo e di nessun altro, ma anche il fatto che avesse dichiarato di identificarsi nei macigni. Credo che questo tipo di connessione sia molto toccante, oltre al fatto di connettersi con altri esseri umani considerando belli sia loro che la loro esistenza.

Infine, una domanda su Milano. Come è stato questo ritorno a casa? La considera ancora la capitale del design globale? Come può proiettarsi oltre il protagonismo del mobile e del prodotto?

Sono assolutamente d’accordo e sono parecchi anni che ne parlo a chiunque voglia ascoltarmi. La settimana del design di Milano non dovrebbe essere solo la settimana del mobile, ma dovrebbe esserlo con tutti i tipi di design come lo stiamo intendendo qua [a New York, N.d.R.], con il design dell’interfaccia, dell’informazione, della comunicazione, dei videogiochi, dell’architettura e dell’urbanistica. Questo è l’unico modo per garantire che il primato che Milano ancora ha resti in futuro. Perché il design non è più solo mobile e l’Italia non è più soltanto mobile! L’Italia si rifiuta di accettare che esistano tantissimi progettisti eccezionali che non fanno mobili e che sono sia in Italia che in giro per il mondo. Io parlo sempre di Giorgia Lupi che è una superstar qui a New York ed è anche lei un’italiana emigrata qui, ma ce ne sono anche in altri tipi di design. Servono poi delle azioni coordinate: si tratta anche di far sì che gli alberghi non si permettano di quadruplicare le tariffe durante il Salone del Mobile, si tratta di creare delle infrastrutture che permettano ai designer che non hanno un sacco di soldi di venire. Credo che la gestione del sindaco Beppe Sala possa rendere questo sogno fattibile, ma se non ci si allontana un po’ da questa idea del Made in Italy, della moda, del mobile e del doppio petto blu, mi sa proprio che siamo nei guai.

‒ Giulia Zappa

1 / 18

1 / 18

2 / 18

2 / 18

3 / 18

3 / 18

4 / 18

4 / 18

5 / 18

5 / 18

6 / 18

6 / 18

7 / 18

7 / 18

8 / 18

8 / 18

9 / 18

9 / 18

10 / 18

10 / 18

11 / 18

11 / 18

12 / 18

12 / 18

13 / 18

13 / 18

14 / 18

14 / 18

15 / 18

15 / 18

16 / 18

16 / 18

17 / 18

17 / 18

18 / 18

18 / 18

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati