Mi occupo di fashion (anche se preferisco chiamarlo industria della moda) da quasi quarant’anni. Non è un vanto, è un fatto e, vista l’enormità della cifra, neanche confortante. Dagli inizi degli Anni Ottanta, moltissime cose sono cambiate, una su tutte: la produzione di abbigliamento rappresenta uno dei comparti più inquinanti del pianeta, secondo solo a quello del petrolio.

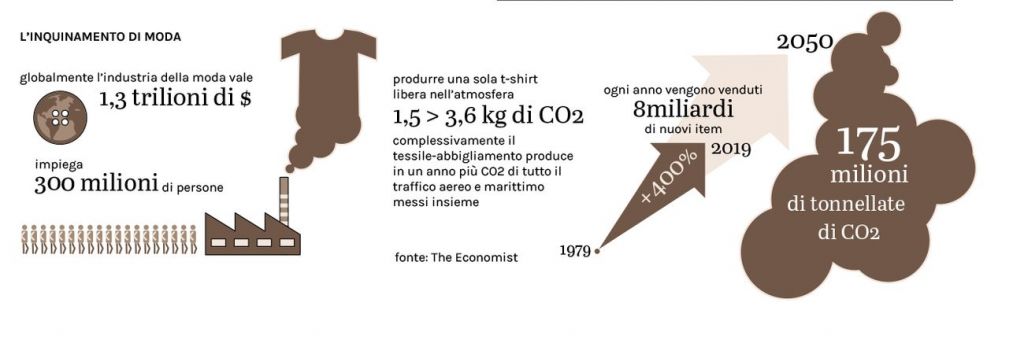

Ogni anno vengono venduti 8 miliardi di nuovi item: 400% in più negli ultimi 40. L’industria della moda vale globalmente 1.3 trilioni di dollari e impiega 300 milioni di persone. Ma produrre una sola t-shirt di cotone significa liberare nell’atmosfera da 1.5 a 3.6 kg di CO2: complessivamente il tessile-abbigliamento produce in un anno più CO2 di tutto il traffico aereo e marittimo messi insieme. La crescita economica dei Paesi emergenti, ottenuta con gli attuali modelli di consumo, significherebbe che nel 2050 i capi prodotti potrebbero raggiungere l’insostenibile peso di 175 milioni di tonnellate.

L’agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile deve divenire la bussola di riferimento per tutti, che si chiamino Nike o Dior poco importa. Recentemente il New Global Plastics Economy Commitment, a cui hanno aderito un manipolo di marchi globali come H&M, Burberry, L’Oréal, Selfridges, Target, Stella McCartney, Inditex (Zara, Bershka, Pull& Bear e Massimo Dutti), è stato sottoscritto proprio per contrastare l’utilizzo di plastiche non biodegradabili a partire dal confezionamento dei prodotti. Un segnale.

“La moda da sempre fa parte dei sistemi di controllo sociale”.

Ma resta il fatto che il fast fashion, tra stagionali, infra-stagionali e capsule, propone anche dodici collezioni l’anno: moltissimi item vengono buttati senza essere stati utilizzati e quasi la metà è gettata via entro il primo anno dall’acquisto.

C’è un ultimo problema, che ultimo non è per niente: la percezione dei consumatori. La scissione tra funzione (abbigliamento) e desiderio (moda) è nota. Ogni individuo “agisce” i suoi capi motivato dalla ricerca di una profonda soddisfazione nei confronti di ciò che possiede. E questo avviene al di là del compito che chi li ha prodotti aveva loro assegnato. La moda da sempre fa parte dei sistemi di controllo sociale. Sono le idee dominanti in fatto di economia, pratica imprenditoriale, strutture organizzative, preferenze culturali a dettarne la visione e l’esperienza prevalenti. Sostenibilità e utilizzo di nuove tecnologie sono le due linee guida che possono aiutare la moda a contenere dinamiche dannose per il futuro del pianeta. Lo possono fare coinvolgendo un pubblico ‒ soprattutto giovane ‒ in grado di influenzare le politiche e i modelli di spesa di domani. È questo pubblico, del resto, quello che incarna lo Zeitgeist più avanzato del momento.

‒ Aldo Premoli

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #48

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati