Lavare i panni sporchi in galleria. Intervista a Christian Jankowski

Inaugura il 25 maggio alla Galleria Enrico Astuni di Bologna una nuova personale dell'artista tedesco Christian Jankowski, curata da Lorenzo Bruni. Abbiamo colto l'occasione per fare due chiacchiere con l'artista, a proposito di questa mostra ma anche della sua lunga carriera.

Stai per inaugurare una nuova personale alla Galleria Astuni di Bologna. Ho letto che ci sarà un’installazione totalmente inedita e una selezione di lavori più vecchi. Da dove nasce l’idea della mostra?

L’ispirazione viene da una fotografia che ho scattato in Cina. Ero a Dafen per un nuovo progetto e mi sono imbattuto in due sculture per la strada, parzialmente coperte da lenzuola. Non si trattava di una dimostrazione politica o di uno statement di qualche genere, era semplicemente biancheria stesa ad asciugare. Mi è sembrata una scena evocativa, magica, in grado di mettere in moto l’immaginazione. Mi piaceva l’idea di usare l’arte per una necessità quotidiana, ma anche la trasformazione insita nell’atto stesso del pulire. Da questa immagine nasce l’idea di mettere una lavatrice utilizzabile dalle persone al centro della galleria e produrre una scultura che ritrae me stesso in piedi in una posizione tale da poter sostenere più abiti possibili.

Quindi non si tratta della stessa posa delle sculture cinesi?

No, non è la stessa. Ho fatto molta ricerca e addirittura degli esercizi yoga per cercare di trovare la giusta posizione per me stesso, che poi è stata trasferita nella scultura. In questo modo l’opera d’arte diventa un oggetto usabile, ma è allo stesso tempo una scultura che richiede la partecipazione del pubblico. Un po’ nella tradizione di Franz Erhard Walther o di Franz West, invito le persone a usarla a loro modo, per le loro esigenze.

Nel tuo lavoro è sempre stato molto importante il rapporto tra arte e vita e tra pubblico e privato…

Sì, quest’opera è anche in qualche modo un autoritratto che commenta il rapporto tra pubblico e privato. Come artista sei sempre impegnato a gestire tanti progetti contemporaneamente, sei un po’ un giocoliere, un mago che produce idee in maniera quasi acrobatica, ma allo stesso tempo resti una persona con i propri bisogni. Non puoi dimenticarti della tua dimensione fisica; devi fare sport, condurre una vita regolare, occuparti della casa. La scultura è ispirata da questa idea: un uomo e un artista di mezza età che sta lì fermo, in mezzo alla galleria, a reggere del bucato mentre si asciuga…

Christian Jankowski, Visitors – Love It! Grat, 2019. Courtesy Galleria Enrico Astuni

L’installazione sarà utilizzabile da tutti oppure ci saranno delle persone deputate a farlo?

Stiamo lavorando a una lista di persone e istituzioni che vorremmo invitare a “lavare i panni in galleria”, come gesto simbolico, ma tutti i visitatori sono chiamati a partecipare allo stesso modo. Ovviamente documenteremo i cambiamenti della scultura nel corso della mostra e sono molto curioso di vedere in che modo il significato e l’aspetto del lavoro cambierà a seconda dei diversi partecipanti. Mi piace l’idea che le persone possano trascorrere molto tempo nello spazio, sia insieme agli altri visitatori che insieme alle opere. Sono anche incuriosito dall’esperienza di vedere questa scultura che si trasforma continuamente, circondata dai rumori e dagli odori che vengono generati dalla lavatrice e dal bucato. Anche soltanto fissare l’oblò che gira può diventare una specie di esperienza psichedelica. Sono tutte azioni e cose che provengono dalla quotidianità, ma trasferite nello spazio pubblico possono generare delle situazioni interessanti.

Di che materiale sarà fatta la scultura?

È fatta di resina ed è bianca laccata come la lavatrice. Si intitola Everyday Tasks ‒ Sphere of the Gods, e fa riferimento ai compiti che dobbiamo svolgere ogni giorno, a questa specie di castigo quotidiano, che però allo stesso tempo è uno spazio per l’immaginazione. Nel momento in cui svolgi le tue piccole incombenze, e non ti stai sforzando di trovare nuove idee, spesso vieni raggiunto dai pensieri migliori.

La selezione dei lavori più vecchi che circonda l’installazione centrale è in qualche modo collegata, tematicamente?

Sì, sono tutte opere sul tema della partecipazione. Il working title iniziale per la mostra era The Audience is Present, con riferimento ovviamente a The Artist is Present di Marina Abramović, che a sua volta fa pensare alla scritta che si trova sugli inviti delle mostre per segnalare al pubblico che l’artista è presenta all’opening per stringere la mano ai presenti e chiacchierare. La centralità del pubblico è un tema molto importante in questo momento storico e non soltanto a livello politico, con l’emergere dei populismi. Questa tematica è presente in tutto il mio lavoro, sin dagli inizi ho sempre insistito sull’idea della partecipazione. Nei miei progetti il pubblico ha sempre due ruoli: è un performer, ma poi diventa anche un collaboratore perché spesso si trova incluso nell’opera conclusiva, che può essere un video, una scultura, una fotografia.

Christian Jankowski, My Audience – Casting Jesus. Museo d’Arte Contemporanea, Roma, 2018. Courtesy Galleria Enrico Astuni

Il titolo definitivo della mostra, invece, Where do we go from here?, a cosa fa riferimento?

L’uso del pronome we (noi) sta a indicare che non si tratta di un lavoro solitario dell’artista. Nella mia visione l’artista non è mai solo e il pubblico ha sempre una parte di responsabilità. Ci sono in mostra, ad esempio, le fotografie che ho fatto negli ultimi quindici anni al pubblico durante le lecture e le conferenze, rovesciando in qualche modo il rapporto tra chi guarda e chi viene guardato. Un’altra serie prende spunto dai libri dei visitatori che vengono messi all’entrata delle mostre nelle gallerie e nei musei; ho selezionato una serie di commenti che avevano anche una parte disegnata. Mi piace l’idea che lo spettatore veda l’arte, la digerisca, l’energia passi per il corpo umano, attraverso il suo cervello e si ri-manifesti sotto forma di espressione. Il titolo è anche una frase di una canzone degli Alan Parsons Project, The Game People Play, che recita Where do we go from here, now that all of the children are growin’ up?.

In questo momento storico, anche grazie all’avvento di Internet e delle nuove tecnologie, il tema della partecipazione e dell’interattività è sempre più presente nelle opere d’arte contemporanea, ma non sempre viene affrontato in maniera consapevole e profonda e a volte si riduce a una specie di strategia di marketing. Tu che ragioni su questo tema sin dagli inizi, come vedi oggi la questione del rapporto con il pubblico? La tua concezione di partecipazione è cambiata negli anni?

Oggi le persone grazie alla tecnologia hanno questa incredibile possibilità di connettersi e di trovare immediatamente un’audience. Credo sia una cosa valida, però penso che sia molto importante, nel caso dell’arte, fare esperienza delle cose insieme nello stesso spazio, un atto che ha conseguenze più profonde rispetto al mettere un like o a farsi un selfie su Instagram. Penso che la performance art, nella sua dimensione di esperienza collettiva, rappresenti qualcosa di molto importante per la società. Anche quando mostro dei miei video, preferisco farlo in spazi fisici perché la presenza di altre persone durante la visione cambia l’esperienza. Quando siamo soli di fronte al computer, navigando su Internet, facciamo un tipo di esperienza che è isolante. Siamo come le sculture sotto alle lenzuola che citavo prima, chiusi nel nostro spazio e isolati dal resto del mondo. Invece stare seduti insieme in una lavanderia ti dà la possibilità di incontrare le altre persone, ti fa notare gli altri e ti predispone alla comunicazione. E non soltanto con le persone del tuo gruppo sociale, con i tuoi amici e colleghi, ossia con le persone che il sistema ti spinge a frequentare.

Qual è il ruolo dell’ironia e dello humor nel tuo lavoro?

Sono ovviamente interessato allo humor, ma non mi piace che diventi un’etichetta con cui definire il mio lavoro e chiuderlo così in una scatola. Sento di dove difendere il mio lavoro da questa dinamica. Le mie opere hanno questa componente ma ce ne sono anche molte altre. Credo che le migliori opere d’arte abbiano molteplici livelli di comprensione e questo spinge le persone a sfidare i propri punti di vista e a trovare i propri significati. Ed è un bene che siano complessi e diversificati.

Christian Jankowski. Photo Jörg Reichardt

Quali sono gli artisti che ti hanno maggiormente influenzato?

Ho studiato arte e ci sono molte personalità che ammiro e che in qualche modo mi hanno mostrato la strada. In generale, amo l’arte concettuale, è sicuramente una corrente per cui ho un debole, mi piace l’idea di poter pensare in astratto dell’arte. Mi è sempre interessato l’incontro tra scultura e performance, anche se nel mio lavoro non ci sono tante sculture in senso classico, quanto piuttosto sculture fatte di “mass media”. Sono sculture che prendono la forma di trasmissioni televisive, canali sportivi o religiosi, pubblicità. Oppure sono oggetti che provengono da altri mondi, come ad esempio il mega yacht di 36 metri che avevo messo in vendita a Frieze London nel 2011 [The Finest Art of Water, N.d.R.].

Qualche nome in particolare?

Quando ero un giovanissimo pittore copiavo Rothko e Twombly. Poi sono stato influenzato dall’Azionismo Viennese, le cui immagini scioccanti trovavo molto liberatorie. Ho già citato Franz Erhard Walther e Franz West, ma mi piacciono molto anche le prime performance di Ulay e Marina Abramović. Apprezzo molto le opere che contengono una piccola componente di humor e per questo sono un grande fan di John Baldessari. Di Dan Graham apprezzo molto la capacità di essere uno spirito libero, che pensa fuori dagli schemi. Mi piacciono anche le fotografie del primo William Wegman.

E tra gli artisti giovani? C’è qualcuno che ti piace particolarmente?

Sono anche un insegnante, quindi i migliori artisti giovani che conosco sono miei studenti. Potrei nominare molti dei miei alunni che fanno un ottimo lavoro e alcuni di loro stanno anche avendo successo ora, come ad esempio Andrea Éva Györi, che lavora sul corpo femminile e sul tema della sessualità. Anche attraverso l’esperienza di Manifesta, di cui sono stato curatore, ho avuto occasione di incontrare molti artisti giovani, come Matyáš Chochola e Markus Schmidt.

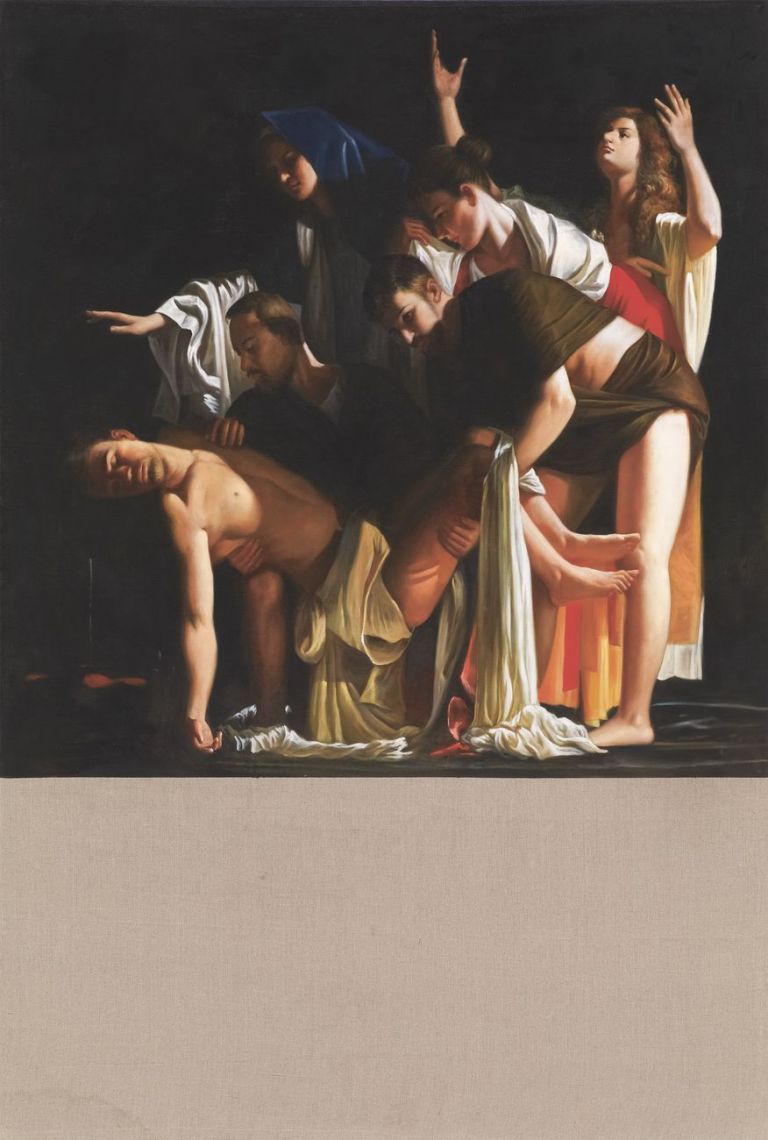

Christian Jankowski, Neue Malerei – Lichtenstein, 2017. Courtesy Galleria Enrico Astuni

Parliamo del tuo rapporto con l’Italia. Hai lavorato qui in molte occasioni. Da Telemistica, esposto alla Biennale di Venezia nel 1999, in cui dialogavi con i cartomanti italiani delle tv locali, a Commercial Landscape, dedicato agli stereotipi sul paesaggio toscano, fino a Casting Jesus, girato in Vaticano oppure a This I Played Tomorrow, girato a Cinecittà.

Sin dai tempi del Viaggio in Italia, il vostro Paese è sempre stato una meta irrinunciabile per le persone del nord. È anche un luogo dove la vita dell’artista viene percepita in modo diverso rispetto a qui. In Germania quando dici che sei un artista ti chiedono subito se sei in grado di pagarti l’affitto, mentre in Italia ti rispondono: “Sei un artista, che bello!”. L’Italia inoltre è un Paese molto comunicativo. Non devi passare da venti avvocati, come succede in America, per poter avere qualcuno di fronte a una telecamera. C’è molta espressività e voglia di comunicare e questa è una cosa importante per me e per il mio lavoro. Nel caso di This I Played Tomorrow, il lavoro che ho fatto a Cinecittà, era molto importante il passato culturale italiano, in questo caso i film di Fellini e di Pasolini, che mi hanno ispirato in modo molto profondo. 8 e ½ è il mio film preferito.

C’è una buona energia quando lavoro in Italia, e ci sono molti bravi curatori. In occasione di questa mostra da Astuni, anche se il modo di lavorare è molto diverso da quello che c’è qui in Germania, e nonostante le difficoltà di comunicazione, alla fine tutto funziona. Voglio dire, stiamo producendo un catalogo di 180 pagine! Nessuno ha mai fatto una cosa del genere, né la Lisson Gallery, né la Petzel Gallery, nessuno. È un rischio, un investimento e un atto di fiducia che apprezzo moltissimo.

‒ Valentina Tanni

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati