La queer utopia invade il Giardino delle Vergini. Report e immagini delle performance in Biennale

Il focus Performance della Biennale di Venezia, realizzato in collaborazione con Delfina Foundation, ha invitato artisti e performer a interrogarsi sulle politiche dell’identità e a riflettere sui concetti di nazionalità, genere, intersezionalità.

Al centro del focus sulla performance svoltosi nel corso dell’opening della Biennale di Venezia, nell’ambito della mostra a cura di Ralph Rugoff, You May Live in Interesting Times, il corpo e la voce. Questi sono stati i protagonisti di un percorso che abita il crinale scivoloso dell’autenticità, e che indaga su come il linguaggio e l’architettura della rappresentazione possano riaffermare o rifiutare le convenzioni. Il programma, al confine tra danza e performance, è articolato in diversi luoghi e sezioni: la queer utopia di boychild, Paul Maheke, Victoria Sin, orchestrata in piccoli palchi, come teatrini delle apparizioni, nel verde e bucolico spazio del Giardino delle Vergini, al termine dell’Arsenale; le processioni di Zadie Xa e di Nastio Mosquito, nell’area dei Giardini; le stanze segrete di Eve Peake and Florence Stantion all’interno del Piccolo Teatro dell’Arsenale.

L’ARCHITETTURA

Al Giardino delle Vergini, l’architettura dei contesti di fruizione, tre palchetti neri rettangolari di uguali dimensioni, ha trattenuto i lavori in uno spazio e in un tempo estremamente misurati, distanti dalla ricerca di dispositivi di visione aperti, che animano le attuali riflessioni sulla coreografia espansa, condizionando il rapporto tra spettatore e performer. Se la struttura dell’impianto allestitivo ha presentato alcune rigidità, i lavori offerti dal palinsesto invitano ad abitare una zona fluida, queer, uno spazio di confine tra autenticità e finzione giocando, inaspettatamente senza eccessi, sulla misura e sul paradosso, sul rapporto tra interno ed esterno, sull’attraversamento di identità in transizione.

LA PERFORMANCE DI VICTORIA SIN

Victoria Sin, If I had the words to tell you we wouldn’t be here now

Victoria Sin, drag queen canadese di origine asiatica, ha presentato If I had the words to tell you we wouldn’t be here now, un lavoro sul potere simbolico dell’attribuzione di un nome come atto di dominazione sull’altro e di costrizione e assegnazione delle identità. Nella sua pratica, Victoria riflette “sul linguaggio, su come questo sia uno strumento che definisce noi stessi e il nostro ambiente, creando separazioni, categorie, confini, sistemi binari e anche nazionalismi. (…) Molta parte del mio lavoro”, ci racconta, “riguarda le forme e i modi in cui il corpo sociale è sempre categorizzato e la violenza insita nell’atto di attribuzione di un nome, che ci definisce dalla nascita prima che noi stessi possiamo trovare una nostra definizione. Un atto che limita e ingabbia la creazione dei diversi sé e delle loro transizioni in una esistenza”. Nata in Canada in una famiglia mista anglosassone e cinese, Victoria non si identifica in nessun sistema binario, non si definisce come donna né come uomo, vive piuttosto sulla soglia tra questi termini. Accompagnata da un flauto traverso usa il registro della lip-sync drag performance, un playback in cui mima con i labiali la sua stessa voce registrata.

L’AZIONE DI PAUL MAHEKE

Paul Maheke, Seeking After the Fully Grown Dancer ‘deep within’, 2016 2018. Performance.

Disintegrando la singolarità del punto di vista, della prospettiva e dell’identità narrante, in un racconto tra fictional e non fictional, frammentato in una narrazione multilineare, Victoria mette in crisi la nozione di autenticità, di unicità che invece è campo di azione e di ricerca di Paul Maheke, che in modo ironico e sottile la approfondisce e se ne prende allo stesso tempo gioco nel suo lavoro,Seeking After the Fully Grown Dancer *deep within* (2016-2018). Paul mette in atto una pratica chiamata authentic movement, attraverso la quale si interroga sulla possibilità dell’autenticità in un contesto di rappresentazione, sull’ambiguità e pretesa di tale nozione e su come sia scivoloso il terreno in cui si definisce in termini di purezza, nazione, razza, confini, identità. Affronta il tema creando un apparato di danza “spontanea”, in cui il suo corpo non allenato per sua stessa dichiarazione, ma ben presentato attraverso una scelta mirata di outfit da performer, si dispone a danzare a occhi chiusi. Paul mette in campo un dialogo con il pubblico, indagando i sistemi di relazione tra osservatore e osservato. Mentre danza si racconta, svela la sua inadeguatezza, interrogandola come campo di indagine e di osservazione del reale.

BOYCHILD

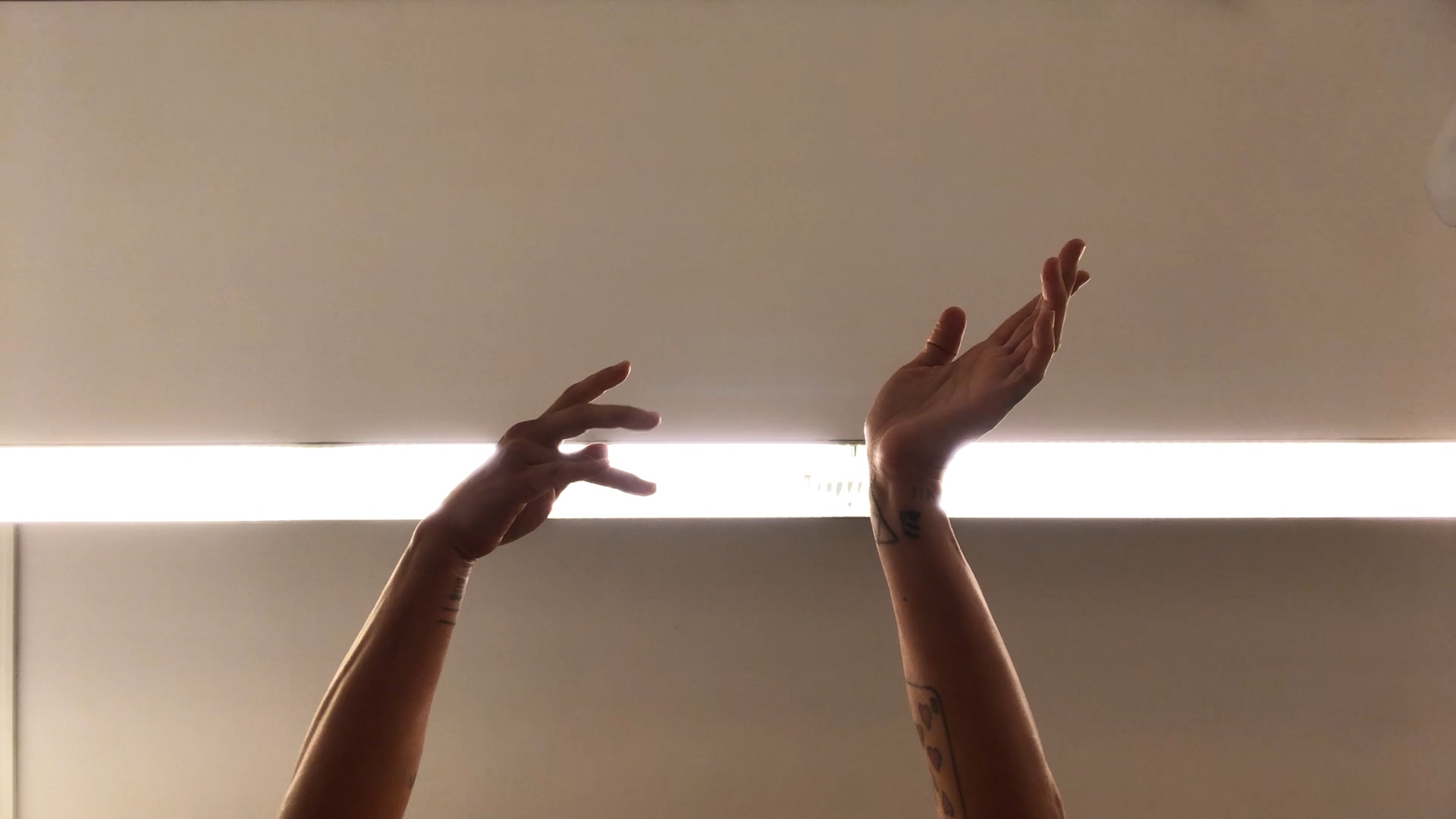

Boychild, Untitled hand dance, 2019. Performance, Carlos_Ishikawa, London

In questi spazi di transizione ci muoviamo anche attraverso il lavoro Untitled Hand Dance di boychild, la performer queer, di origine asiatica, che fa della mutevolezza del corpo e della pervasiva mobilità dell’identità il proprio linguaggio performativo. Attraverso contaminazioni dall’universo della moda, dal butoh, dalla cultura pop, dalla club culture, boychild indaga il confine tra sensualità e oscurità, tra intimità e trasfigurazione. Nel lavoro presentato ad apparire è un corpo scomposto, forse lontano dagli eccessi in cui si è abituati a conoscere l’immagine della performer, qui collocato in un’area intima più opaca, altamente drammatizzata. Un’altalenante possessione generata dal costante tremore delle mani, sempre vive, percuote e attiva il movimento, come una forza tellurica. Dalle periferie sino al centro sembra rapire, come in un fantasma, un corpo vuoto, dove esterno e interno si rifrangono in uno spazio di indistinzione, polverizzato in frammenti di specchi dove sembrano scontrarsi identità plurali e prismatiche. Un’offerta carnale che non eccede mai, che gioca invece sulla superficie vulnerabile e trasparente della pelle, tra intimità ed esposizione pubblica, sul confine tra i sé e il mondo. Gettato da pulsioni in direzioni diverse, il corpo sacrificale di boychild mette in atto una artaudiana danza balinese nell’epoca del clubbing più buio. Al Giardino delle Vergini l’artista si consegna in un registro minore, che non sconfina nei territori acidi e devastati in cui è stata scoperta e in cui è solita percorrere i suoi passi misteriosi, ritratti peraltro nell’oscura installazione del thailandese Korakrit Arunanondchai, No History in a room filled with people with funny names 5, forse tra i più bei lavori presenti nella mostra di Rugoff.

IL PROGRAMMA CONTINUA

Nástio Mosquito, The Age I Don’t Remember. 2015. Photo Mark Blower

Si sottrae alle luci, al costume, alle piccole strobo led che è solita tenere in bocca, all’estetica posthuman, per raggiungerci in una zona di prossimità, lontana dall’iperesposizione mediatica, dal fashion system. Quasi annullata in un abito maschile, si lascia andare a un flusso sciamanico dove non c’è possibile risposta se non la resa alle alterazioni, alla continua mobilità, all’estasi, in un flusso d’amore e dolore dominato dalle scosse elettriche della contemporaneità. I percorsi al Giardino delle Vergini non esauriscono il programma. Lontani dai palchi, i dispositivi messi in atto da Nastio Mosquito, un ibrido tra un gospel, una confessione, e un attraversamento politico dei rapporti di potere negli spazi dei Giardini, in un corteo danzante e musicale composto dallo stesso Nastio, voce, accompagnato da contrabbasso, percussioni di plastica riciclata, tamburi. Zadie Xa, con il suo potente lavoro, mette in scena una parata di maschere con derive antropologiche e echi etnografici. Florence Peake & Eve Stainton, invece, invitano ad affrontare le politiche del desiderio, nell’ambito protetto e più intimo del Teatro dell’Arsenale. Nel complesso le proposte del programma appaiono lontane da accensioni, effetti scandalistici, provocazioni, articolate in toni minori forse, delicati, facilmente transitabili e attraversabili, aprendo a una domanda sulla negoziazione tra pratiche e contesti di rappresentazione, tra artisti e pubblici. .

–Maria Paola Zedda

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati