L’ansia dell’America di Trump alla Biennale del Whitney di New York

Edizione numero 79 per la Biennale ospite del Whitney Museum of American Art di New York. Tra messaggi di protesta e affollamento di opere, il pessimismo rassegnato di fronte all’attualità sembra paralizzare una delle rassegne più acclamate oltreoceano.

Dal giorno in cui l’America si è svegliata con Donald J. Trump presidente, una febbrile urgenza politica ha cominciato a irrompere nelle più diverse espressioni artistiche. Eppure, a un anno e mezzo dalle prossime elezioni, la più grande e longeva rassegna d’arte americana contemporanea, pur se permeata di quell’urgenza, non sembra riuscire a canalizzarla. L’edizione appena inaugurata della Biennale del Whitney Museum ha un che di bipolare, con un’anima che grida, forte e chiaro, il proprio messaggio di protesta e un’altra che sembra bloccata in una sorta di ansia intraducibile, paralizzata in un pessimismo rassegnato alla marginalità. Dei 75 artisti partecipanti selezionati dalle curatrici Jane Panetta e Rujeko Hockley, tre quarti dei quali non superano i quarant’anni d’età, molti scelgono codici espressivi che sembrano ripiegarsi su rassicuranti tradizioni, più che affrontare il rischio di esplorare nuove possibilità. La rassegna occupa due interi piani del museo, un paio di ambienti del piano terra (dove il museo dedica un’intera stanza a Diane Simpson) e un corridoio del terzo piano. Divertente e stancante come lo sarebbe un parco giochi, ne risulta una mostra che è una parentesi di stasi entropica e, proprio per questo, riesce a essere specchio fedele dell’America del 2019.

Una reazione a questa stasi, all’assenza di cambiamento nonostante il passare del tempo, sembra essere l’opera National Times (2016-19) di Agustina Woodgate: decine di orologi in fila sulle pareti di una stanza, collegati a un orologio centrale che manda il segnale orario, scandiscono i secondi all’unisono, erodendo la superficie a ogni giro di lancette, fino a quando le ore non saranno più leggibili. L’artista allude alle dinamiche di potere e sfruttamento della forza lavoro: “Gli orologi-schiavi” ‒ si legge sulla targhetta ‒ “erodono progressivamente il proprio valore funzionale, rivendicando collettivamente la propria autonomia nel processo di disintegrazione”.

Più esplicito e inequivocabile è il messaggio dell’opera di Alexandra Bell, che recupera pagine di vecchi quotidiani per riesumare una storia di cronaca degli Anni Ottanta, dimostrando l’atteggiamento ostile nei confronti dei cinque teenager afroamericani sospettati di aver stuprato una donna bianca (risultati innocenti solo dopo aver scontato anni di carcere) e ricordare che in quell’occasione Donald Trump chiedeva a gran voce la pena di morte.

National Anthem (2018) di Kota Ezawa. Photo Maurita Cardone

ATTUALITÀ E PROTESTA

Torna all’attualità, invece, Kota Ezawa con National Anthem (2018), una bella animazione che rende omaggio a quei giocatori di football che, facendo infuriare una parte dell’opinione pubblica, compreso il presidente Trump, protestano contro la violenza nei confronti degli afroamericani inginocchiandosi durante l’inno nazionale suonato prima delle partite. Affronta il tema dei cambiamenti climatici e del cieco negazionismo l’opera di Josh Kline, il quale fa affogare in liquidi dai colori che ricordano le provette di laboratorio una serie di icone del potere economico e politico americano. Chiaramente politico è anche il messaggio delle tre opere di Pat Phillips, una delle quali, un grosso murale che occupa una parete del museo affacciata sul fiume Hudson e quel che resta dell’area manifatturiera ai piedi dell’edificio progettato da Renzo Piano, raffigura mani dalla pelle scura che armeggiano con un martello e un pezzo di (forse) stoffa su cui si legge “don’t tread on me”, mentre da un lato spuntano una pistola e bombolette lacrimogene etichettate “riot control”, sullo sfondo di un campo agricolo. Il tutto parzialmente coperto da una vera staccionata di legno, probabilmente intesa a evocare l’idea di confine e reclusione, mentre le immagini parlano di sfruttamento del lavoro e violenza repressiva.

Ma in questa 79esima edizione della Biennale le voci di protesta non vengono solo dall’interno del museo. La rassegna è stata preceduta da manifestazioni per chiedere l’espulsione dal board dell’istituzione culturale di Warren B. Kanders, proprietario della Safariland, azienda produttrice di gas lacrimogeni utilizzati, tra l’altro, contro i migranti sul confine messicano. La mobilitazione avviata dal gruppo Decolonize This Place è riuscita a coinvolgere anche le due curatrici della Biennale che, insieme a un gruppo di artisti partecipanti alla mostra, hanno firmato una lettera per chiedere le dimissioni di Kanders le quali, tuttavia, a oggi, non sono arrivate né sono state sollecitate dal direttore del museo. Si deve però alle proteste l’inclusione nella rassegna del video Triple-Chaser (2019) del collettivo londinese Forensic Architecture, guidato dalla filmmaker Laura Poitras. Il video, realizzato specificamente per la Biennale e narrato dalla voce di David Byrne, propone con toni esplicitamente movimentisti una tecnologia digitale per rilevare l’utilizzo di gas lacrimogeni.

Corrugated Lady (2018), di Simone Leigh. Photo Maurita Cardone

SOCIETÀ E PASSATO

Decisamente meno diretto, nonostante il mezzo documentaristico, il messaggio che traspare dalle fotografie di Curran Hatleberg, cui è dedicato l’intero corridoio del terzo piano. Nel corso dei suoi viaggi attraverso gli States, Hatleberg racconta un’America senza tempo, popolata di personaggi che, pur nella quotidianità del contesto in cui vengono ritratti, sembrano galleggiare in una dimensione onirica, attraversata da echi di realismo magico.

Ancora più personale il lavoro dell’artista di origini giamaicane Simone Leigh, che qui propone tre delle sue caratteristiche figure di donna. La sua è una riflessione sul corpo femminile e sugli stereotipi razziali: i suoi simulacri (qui l’artista usa ceramica, bronzo e paglia), dalle forme sinuose e finemente lavorati, evocano una specifica tradizione culturale, mettendola allo stesso tempo in discussione. Una delle sue opere, Brick House (2019), è in mostra in questi giorni anche sulla High Line, scelta come prima di una serie di opere in rotazione sul Plinth, un nuovo piedistallo creato per ospitare lavori commissionati da High Line Art.

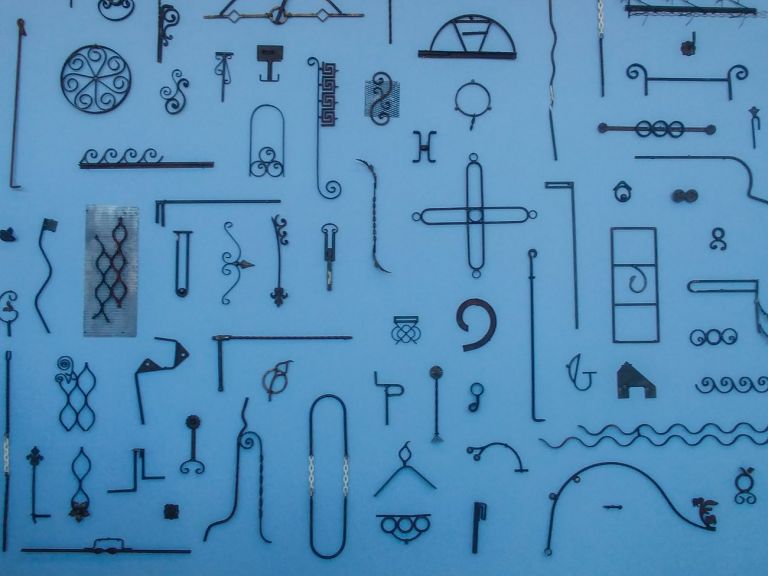

Da molte delle opere esposte emergono echi di un passato storicizzato in cui gli artisti sembrano affondare le mani alla ricerca di risposte per interpretare il presente. Un atteggiamento archeologico che appare in particolare nel lavoro di Maia Ruth Lee. Nel suo Labyrinth (2019), un muro su cui, come sulla parete di un garage, sono appesi strumenti metallici dalle oscure funzioni e dalle forme arzigogolate, elabora un linguaggio in grado di tradurre le emozioni in oggetti. Attinge dal catalogo del passato anche Matthew Angelo Harrison, che “impacchetta” artefatti tribali africani (alcuni originali, altri frutto di riproduzione industriale) all’interno di parallelepipedi di resina lucida e scura, suscitando una riflessione sull’identità afroamericana, attraverso un concetto che l’artista definisce “abstracted ancestry”.

Procession (2019) di Nicole Eisenman installata sulla terrazza del Whitney Museum. Photo Maurita Cardone

PROCESSION DI NICOLE EISENMAN

La mostra continua tra ambienti affollati di opere tanto disomogenee da creare a tratti una sensazione da mercatino delle pulci, inevitabile forse per una rassegna che vuole fotografare un momento storico tanto complesso quanto inquieto e ansiogeno. L’esperienza di fruizione che ne deriva non può seguire percorsi prestabiliti e il visitatore si ritrova a saltare da un’opera all’altra facendosi attrarre da forme, colori e suoni. In questo ubriaco vagare, il colpo di grazia arriva sulla terrazza del sesto piano, dove un grottesco corteo di personaggi da circo si staglia sullo sfondo dello skyline di New York. Procession (2019) di Nicole Eisenman è un gruppo di personaggi guidato da una torreggiante figura maschile che su una spalla porta un bastone cui sono appese delle lattine e con l’altra mano traina un carretto su cui è chinata, a quattro zampe e testa in giù, un’altra figura dalla cui schiena emergono indefinite formazioni di materiali e il cui sedere lascia fuoriuscire flatulenze che inondano il resto del corteo, un gruppo eterogeneo di dieci personaggi realizzati con i materiali più disparati: cera, indumenti, coperchi di plastica, lana, cuscinetti a sfera. Ognuno sembra intento in qualche incomprensibile azione, assorbito in uno sforzo opprimente quanto futile. Chi sono questi personaggi? È una marcia di protesta o una parata istituzionale? Dovremmo ridere o piangere al loro passaggio? Apparentemente Procession potrebbe sembrare la meno politica delle opere in mostra ma forse è, invece e proprio per questo, quella che contiene il messaggio più causticamente polemico, quella che più di ogni altra è in grado di interpretare il senso di deprimente ridicolo di un inevitabile andare avanti, del continuare a marciare quando tutto è vuoto simulacro, quando si è stati privati dei significati, quando la realtà è andata persa, che sia nei templi dell’arte o nei teatrini della politica.

‒ Maurita Cardone

https://whitney.org/exhibitions/2019-Biennial

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati