Conquistando luce (II)

L’opera d’arte è relazione: con il luogo, con la comunità, con lo spazio urbano. Prende le mosse da questo assunto il nuovo capitolo della serie di Christian Caliandro, “Conquistando luce”.

Il presente, questo presente, è spaventatissimo dall’idea che il futuro possa non essere identico a se stesso. E, quindi, esercita costantemente un controllo paternalistico su questo futuro, nella disperata speranza di addomesticarlo, di educarlo, di adattarlo a sé (attraverso gestionali e altri strumenti affini).

Questo presente tende a chiudersi preventivamente rispetto a – e a proteggersi da – l’imprevisto e l’imprevedibile.

A questo processo fa riscontro l’infantilizzazione di massa (ormai in atto da un quarantennio). Gli adulti vengono trasformati efficacemente – dalla politica, dallo spettacolo, dall’arte, dalla cultura, dalla moda, dal costume, dalla tecnologia – in “bambinoni”. Soggetti cioè la cui attenzione deve essere continuamente iperstimolata, privi di capacità di concentrazione, a cui vanno sottoposti messaggi sempre accuratamente semplificati e che sono preda di meraviglie e paure del tutto irrazionali, dunque soggetti che vanno sempre rassicurati, accuditi, protetti e controllati (per il loro bene, s’intende).

***

L’artista/scrittore è dunque l’imboscato, il codardo, il disertore. È necessario che sia così, perché non può stare nell’occhio del ciclone, al fuoco dell’azione e dell’impegno – pena l’afasia. Il racconto, la testimonianza (: l’opera) richiede una distanza, una lontananza, un distacco. È chiaro poi che questo distacco è ambiguo: è al tempo stesso assenza e presenza, rifiuto e desiderio (come dice Rebecca). È una condizione in-between, di sospensione; è l’unica condizione possibile per pensare e realizzare l’opera. Ma essere fuori – o meglio, al tempo stesso dentro e fuori, dentro/fuori – che cosa richiede esattamente? Che costo ha, in termini di vita e di percezione della vita?

(Detto in altri termini: può l’artista/scrittore vivere pienamente al di là dell’opera, prima o dopo l’opera – oppure questa sua condizione è anche una sorta di infezione, di malattia che attacca il modo di esistere e di concepire l’esistenza? Non è che per lui/lei non c’è altro modo di vivere, alla fine, che non sia l’opera, e che non si traduca in un’opera?)

***

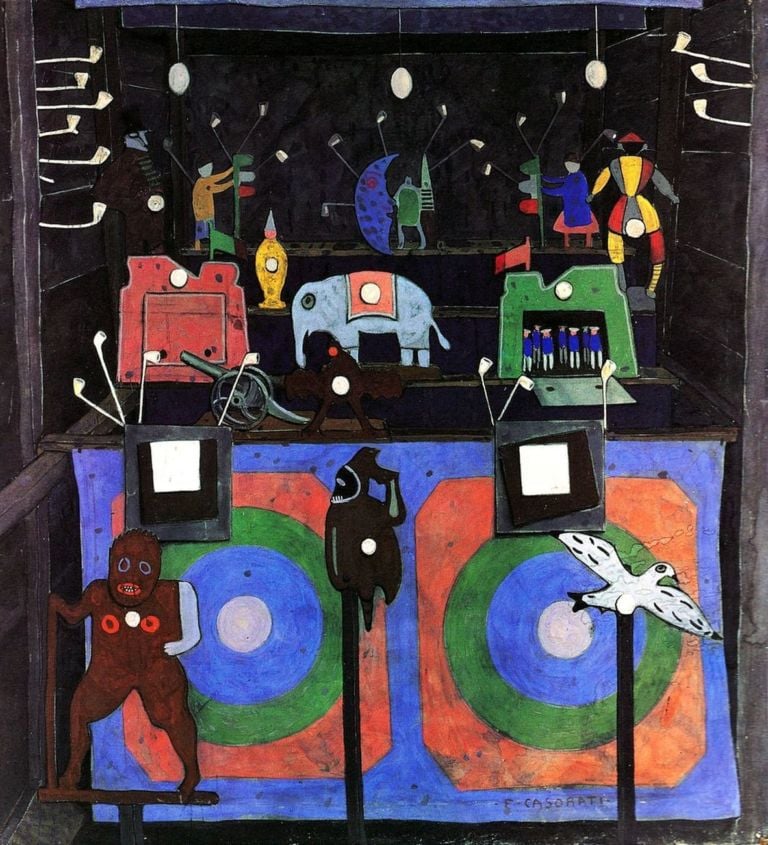

Felice Casorati, Tiro al bersaglio, 1919

“Tutto quello che so è contenuto in questo libro scritto senza testimoni, un edificio senza dimensioni, una città appesa al cielo” (Anaïs Nin, La casa dell’incesto).

“Sviluppando e riorientando il lavoro di Maria Mies, direi che il carattere ‘selvaggio’ della riproduzione andrebbe collocato qui: non nell’imprevedibilità della gravidanza e della nascita o in un rifiuto del cyborg medico, ma nella possibilità permanente di minare ogni sforzo volto a garantire la replicazione dell’identico. Tra un’interazione e la successiva si apre uno spazio in cui l’alieno è ammesso” (Helen Hester, Xenofemminismo, Nero, Roma 2018, p. 72).

Si tratta di scoprire nuove zone di sentimento (che poi sono antiche, arcaiche; vengono scoperte e riscoperte epoca dopo epoca), nuovi modi di vedere la realtà e di organizzare i suoi materiali: gli artisti che non fanno questo stanno, molto semplicemente, facendo altro; e quest’altro non mi interessa.

***

Lo spirito delle cose, l’anima dei luoghi e degli oggetti: è questo, in fondo, ciò che stai cercando di modificare e di trasformare con l’arte.

***

Judy Chicago, Earth Birth, 1983. Curtesy dell’artista

Ho fatto per anni questi progetti – La Notte di Quiete a Verona in occasione di ArtVerona, Opera Viva Barriera di Milano a Torino per Flashback, Matera Alberga con Francesco Cascino per Matera 2019 – e finalmente sto arrivando a capire che la semplicità e la sincerità sono tutto; valgono tutto. Non devi essere falso, non devi mentire; non devi “esporre” niente (non è una mostra). Deve essere, genuinamente, QUELLO CHE È. L’opera è grande – e riuscita – se scompare, se svanisce, se rinuncia a se stessa e al proprio io.

Il contesto, la realtà, il mondo è tutto. Lo spaziotempo esistenziale è l’unica carta da giocare, il terreno autentico di ogni sfida. Lo spazio espositivo vuol dire barare – fingere. L’unico luogo in cui un’opera può davvero “funzionare” è quello della vita quotidiana, individuale e collettiva, perché non è un luogo.

‒ e quindi questo tipo di progetti artistici calati nel territorio e nei quartieri, realizzati e sviluppati negli spazi urbani, concepiti e portati avanti insieme alle comunità, partono sempre dal presupposto che l’opera non sia una monade ma sempre una relazione. Una relazione umana, basata sullo scambio vitale, e non una cosa morta inutile messa lì a prendere polvere e a sbraitare “eccomi, mi vedete, sono qui, sono io, sono qui!”

‒ Christian Caliandro

LE PUNTATE PRECEDENTI

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati