Foto/Industria 2019, la fotografia che non ti aspetti

A Bologna alcuni palazzi storici hanno aperto le porte alle undici mostre di fotografia (a ingresso gratuito) della quarta edizione della biennale Foto/Industria 2019, organizzata da una fondazione, Mast di Bologna, che bene interpreta il concetto di “giving back” anglosassone in terra emiliana.

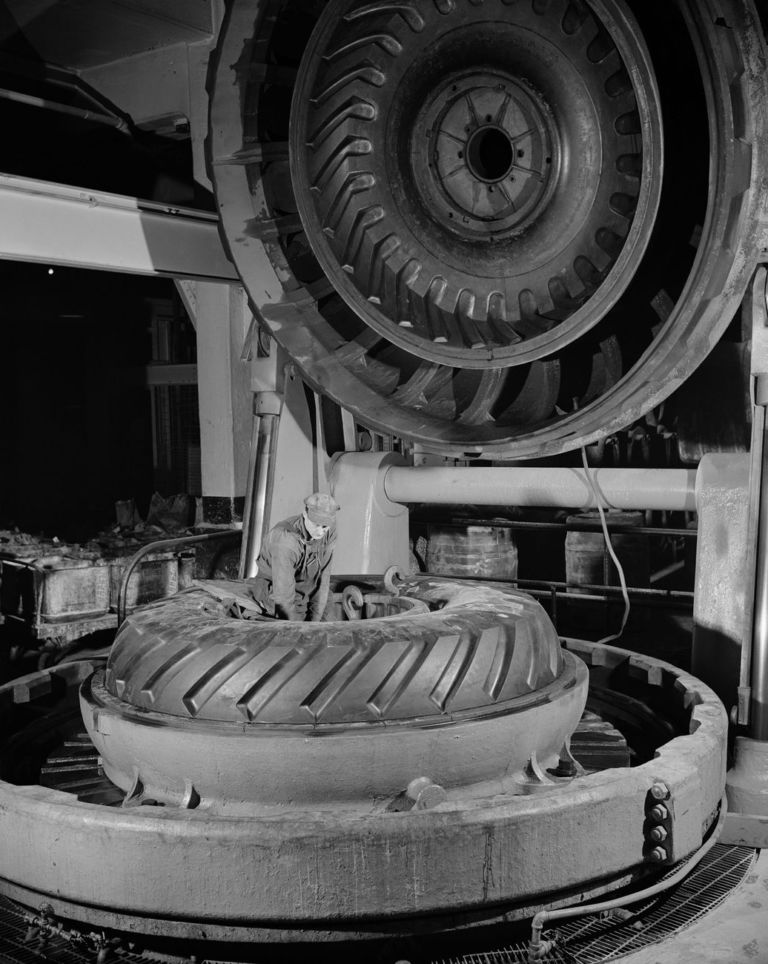

Curata da Francesco Zanot, che succede a François Hébel dopo tre edizioni, la biennale Foto/Industria adotta il titolo Tecnosfera per dare una direzione aperta a 360 gradi sul futuro della visione foto-grafica. Tra le sue mostre storiche, tre sono inedite: quella di André Kertész (in arrivo dagli archivi statali di Parigi) dedicata ai primi scatti del maestro della street photography una volta sbarcato in America (fuggendo dalla guerra europea) con due reportage proprio sull’industria tessile (di cui uno per la rivista Fortune); quella di Luigi Ghirri sulle commissioni per Ferrari, Costa Crociere, Bulgari e Marazzi, presentate insieme agli album di provini originali e documenti chiarificatori; la sezione di mostra di Lisetta Carmi dedicata alla Italsider, da parte di una reportagista engagé che nel 1961 si finge cugina di un “camallo” per disvelare la vita nascosta e pesante dei circa 20mila lavoratori del Porto di Genova (la mostra è a cura di Gianni Martini, storico gallerista e studioso genovese). Sono casi in cui la fotografia narra un’industria della ricostruzione, del boom economico, in una fase storica nella quale, lontani dall’antropocene (cui Edward Burtynsky dedica un progetto che sta facendo il giro del mondo, e che la fondazione Mast ospita nei propri spazi), l’industria è sinonimo di un rinnovato a più pacificato progresso, una promessa di felicità individuale e collettiva.

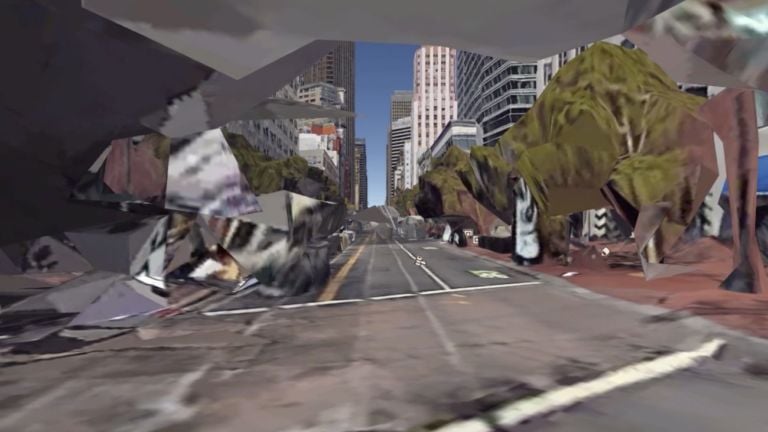

L’industria appare evidente nella sua capacità di forgiarci, e forse di guardarci, negli scatti di un pioniere del genere come Albert Renger-Patzsch, che immortala nella Ruhr del primo Novecento (quando il mondo era tutto da costruire e un lampione o una strada statale assumevano l’importanza della grande infrastruttura futuristica) i primi vagiti di un’era a venire, nella quale oggi viviamo vittime di inquietudini ecologiche e tecnologiche rappresentate dalle aspirazioni al potenziamento cyberpunk del corpo umano del transumanesimo dello svizzero Matthieu Gafsou o dalla questione rifiuti portata su un piano metafisico e poetico dal giovane fotografo giapponese Yosuke Bandai. Alla capacità di una visione predittiva, da parte di una fotografia innestata nel mondo intelligente della simulazione computerizzata, è dedicata la mostra di David Claerbout, che sottolinea l’invecchiamento dello stadio berlinese progettato per durare mille anni da Albert Speer per il Terzo Reich. Un altro salto nel tempo è quello operato dalla giapponese Stephanie Syjuco, con la rievocazione storica della cable car dei fratelli Miles di San Francisco, antenata di quella Google car che cancella le figure umane rendendo le città spettrali. A chiudere idealmente la biennale è il lavoro complesso e ricco di Armin Linke dedicato ai fondali marini, ai pericoli di sfruttamento e alla mancanza di rappresentazioni visive adatte: un viaggio nella storia della visione che porta fino alle recenti proteste di comunità indigene contro le multinazionali petrolifere, parte anch’esse di una tecnosfera, lo strato artificiale costruito dall’uomo, che pesa sulla crosta terrestre circa 30 miliardi di miliardi di tonnellate, secondo quanto calcolato dal geologo Peter Haff, professore di geologia e ingegneria civile presso la Duke University, nel 2013.

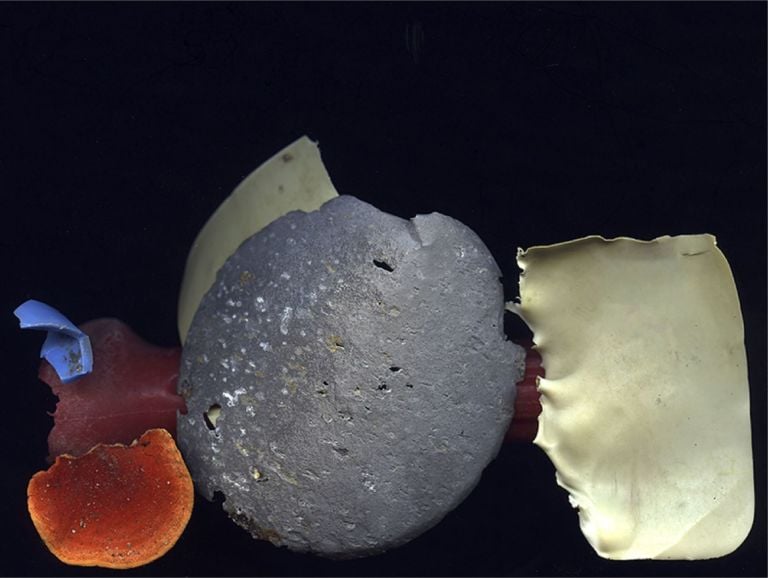

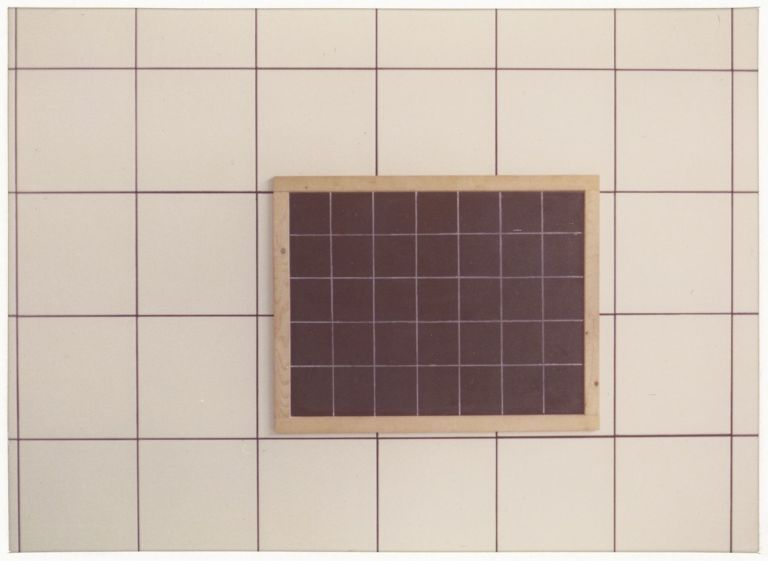

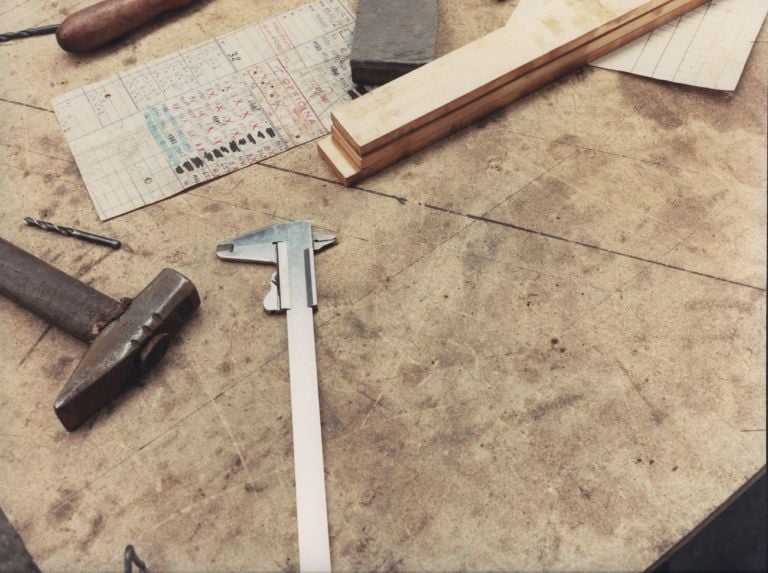

Luigi Ghirri, Costa Crociere, 1989-90 © Eredi di Luigi Ghirri

INTERVISTA A FRANCESCO ZANOT

Quale idea ti sei fatto dell’industria, osservandola attraverso lo sguardo fotografico messo in scena in questa tua biennale?

In realtà, mi sono concentrato sul concetto di “costruire”, per declinare il tema da un punto di vista più storico, antropologico, filosofico, geologico e tecnologico. Il risultato è una sorta di campionatura di questo gesto essenziale e istintivo, che offre lo spunto per poter investigare fotografie di diverso tipo, saltando dal vecchio utilizzo tradizionale a uno molto più sperimentale, fino alla nuova fotografia e ai video.

Hai esposto una fotografia che va oltre se stessa.

È una responsabilità che si assume chi lavora con essa e dipende dal fatto che, se si resta attaccati al vecchio modo di intenderla, non si vede il cambiamento.

Come consideri il panorama oggi di questo tipo di fotografia crossover?

Si pensa che la fotografia debba essere sempre la stessa cosa, in realtà cambia spesso e radicalmente, anche a causa dei suoi utilizzi sociali. Bisogna accettare il cambiamento, accoglierlo e quindi provare a investigare un po’ ai margini, che è quello che ho provato a fare.

L’industria è una specie di giano bifronte, costruttiva e pericolosa. Difficile averne una visione univoca. Sulla visione Armin Linke incentra un discorso interessante.

Il suo progetto è un punto di riferimento, fa un po’ da snodo a tutta la biennale.

Ha a che fare con la carenza di immagini dei fondali marini. In un mondo dove tutto è visibile, c’è un non visto.

Le sue ricerche sulle metodologie di rappresentazione del fondale marino, dal sonar alle scale batimetriche, è proprio il tentativo di rappresentare ciò che è difficile da raggiungere e quindi non c’è solo il discorso sull’industria.

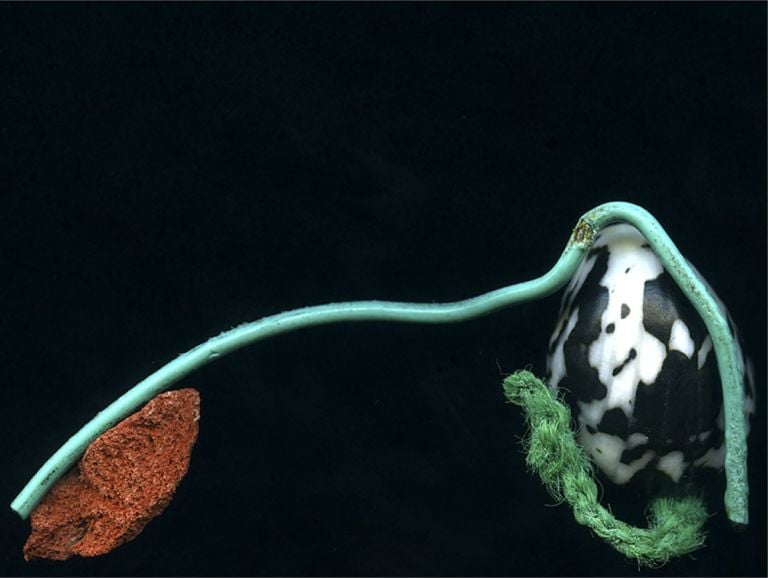

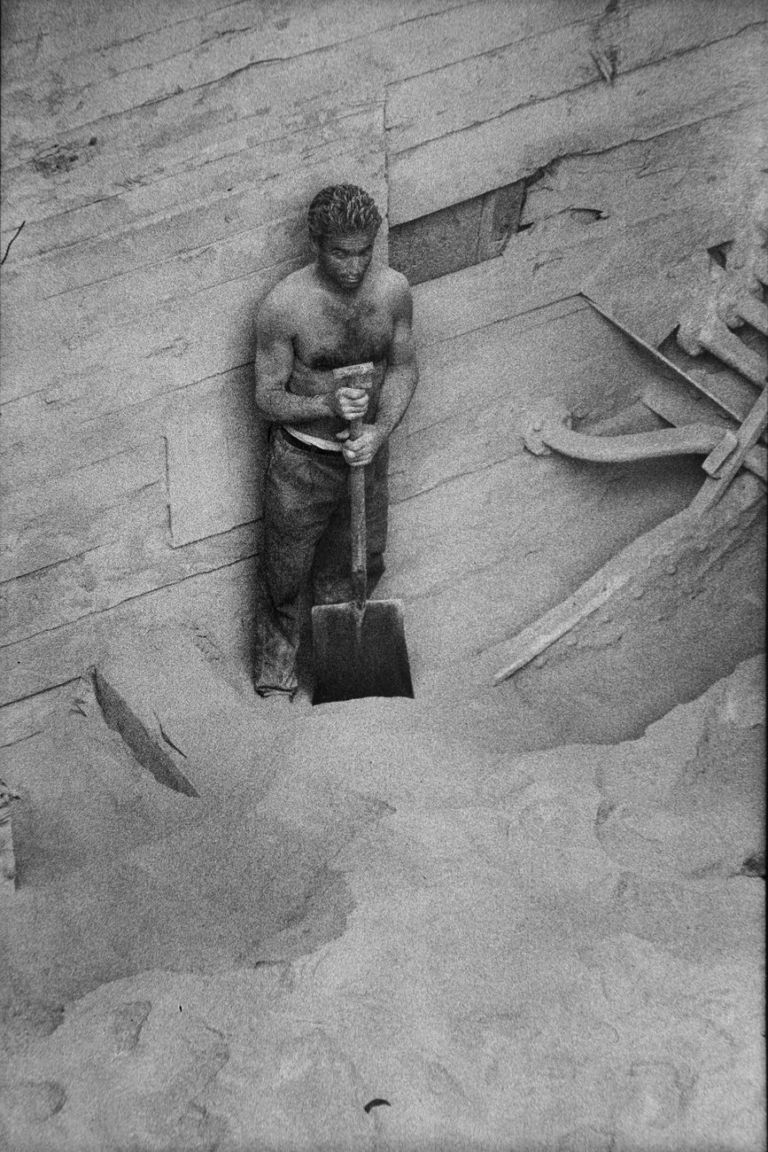

Lisetta Carmi, Porto di Genova, 1964 © Lisetta Carmi. Courtesy of Martini & Ronchetti, Genova

Mette in questione il nostro rapporto con l’immagine e la visibilità, con la capacità di rappresentare qualcosa. Secondo te esistono altre sacche d’invisibilità in un mondo così tanto fotografato?

Ciò che sta molto in basso e ciò che sta molto in alto.

Nel mondo mondano non ce ne sono più?

Forse i centri di potere, c’è chi ha tentato di fotografarli però forse ancora un po’ di vuoto visivo esiste.

Molto interessante, i centri di potere…

Sì, tipo le banche, ma gli stessi archivi dei musei spesso e volentieri tengono nascosti i propri tesori in maniera tale da poter decidere a chi distribuire quel tipo di ricchezza. Anche le grandi aziende: fotografare dentro Google o Cisco è difficile.

A volte l’industria è inaccessibile, in questo senso c’è anche un’utilità della fotografia che svela l’invisibile. E questo disvelamento deve avvenire attraverso uno sguardo autoriale.

Esattamente, funziona meglio nel momento in cui l’indagine viene fatta da uno sguardo d’autore, il reportage perderebbe di utilità apparendo giudicante.

Però ci sono anche il ruolo e la responsabilità del curatore, specie oggi che viviamo in un’epoca curatoriale.

È un tema a cui sono molto sensibile, ogni selezione è l’espressione di punto di vista e una presa di posizione, anche politica.

Il ruolo del curatore definisce un ordine valoriale per cui le ricerche esposte possono influenzare le ricerche successive.

Non si tratta solo di scegliere e accomodare una serie di opere in uno spazio. Si ha influenza sulle generazioni più giovani ma anche sul pubblico in via di formazione, a cui stai raccontando quello che ha valore. Il modo in cui fai una mostra è una presa di posizione. rispetto a quel contenuto e quindi non esiste un’esposizione neutrale, dal mio punto di vista.

‒ Nicola Davide Angerame

1 / 25

1 / 25

2 / 25

2 / 25

3 / 25

3 / 25

4 / 25

4 / 25

5 / 25

5 / 25

6 / 25

6 / 25

7 / 25

7 / 25

8 / 25

8 / 25

9 / 25

9 / 25

10 / 25

10 / 25

11 / 25

11 / 25

12 / 25

12 / 25

13 / 25

13 / 25

14 / 25

14 / 25

15 / 25

15 / 25

16 / 25

16 / 25

17 / 25

17 / 25

18 / 25

18 / 25

19 / 25

19 / 25

20 / 25

20 / 25

21 / 25

21 / 25

22 / 25

22 / 25

23 / 25

23 / 25

24 / 25

24 / 25

25 / 25

25 / 25

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati