Dallo scarto alla vita. Intervista a Ibrahim Mahama

In mostra alla Fondazione Giuliani di Roma, Ibrahim Mahama descrive il suo approccio ai materiali di scarto – oggetto di interventi che parlano della storia e dell’epoca attuale.

A Roma lo avevamo già visto al Pastificio Cerere quando, in una esposizione collettiva, un video documentava uno dei suoi interventi più conosciuti: il rivestimento di un’intera struttura architettonica con centinaia di sacchi di juta. In quella occasione veniva esposto anche uno di quei tessuti provenienti dal Sud Est asiatico ed esportati in Ghana per il confezionamento dei semi di cacao. Ma la prima mostra personale in Italia di Ibrahim Mahama (Tamale, Ghana, 1987) è avvenuta lo scorso anno alla Galleria A Palazzo di Brescia, dove con una mastodontica installazione evocava la storia della società ghanese componendo scatole contenenti gli oggetti legati alla storia del suo territorio.

L’artista, che ha già all’attivo tre partecipazioni alla Biennale di Venezia, torna a Roma con una grossa personale che rende merito alla sua ampia produzione: presso la Fondazione Giuliani di Roma realizza appositamente una serie di opere, tra cui un’installazione su larga scala, fotografie, disegni e un film in virtual reality.

Quanto ha influito crescere in Ghana sul tuo lavoro?

Il Ghana è stato molto importante per me. La mia attuale ricerca è il risultato di ciò che ho visto da bambino. Sin da quando ero piccolo ero attratto dall’uso dei sacchi di juta, ad esempio, tutti li usavano per trasportare cibo e altre cose in giro, è un oggetto molto comune. Mi piace lavorare con cose molto comuni che evocano, però, un costante stato di crisi. Nel caso di Capital Corpses – un’opera sulla quale ho lavorato dal 2014 ‒ ho recuperato delle vecchie macchine da cucire dal Ghana prelevandole da fabbriche costruite durante il periodo dell’Indipendenza che però erano crollate o non funzionava più durante il periodo della postindipendenza. Ho voluto collezionare, dunque, questi oggetti “domestici” per poi usarli per creare questa installazione che dà quasi il senso della fabbrica, ma in realtà non lo è trattandosi di qualcosa che nasce per un uso domestico.

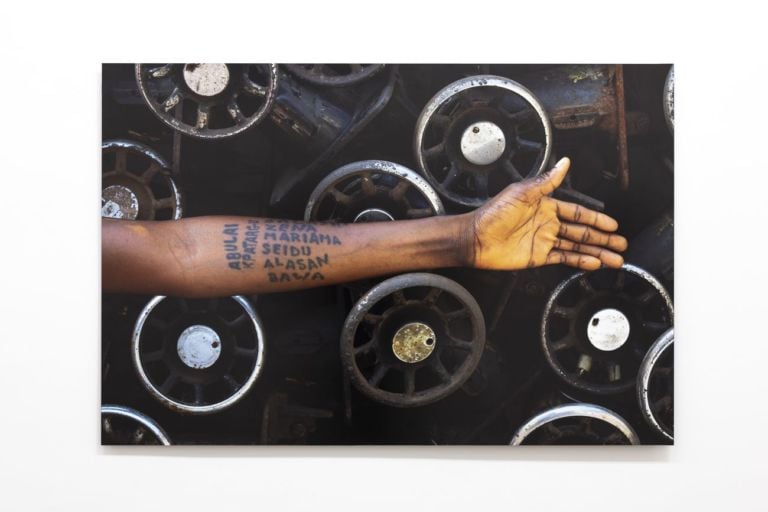

È interessante notare che sia le borse di juta con cui lavori sia i tatuaggi sui lavoratori di Accra dell’opera Maps of the Gold Coast sono contrassegnati con i nomi di nazioni e città. Nel tuo lavoro come si relaziona il concetto di luogo di origine con il mercato globale?

I segni sul corpo per me sono sempre stati molto importanti, sin dall’inizio. Sono molto interessato a segni e macchie e a come arrivino ad accumularsi queste tracce su un oggetto o su un corpo. Per questo ho iniziato a utilizzare i sacchi di juta, ero innanzitutto interessato alle “cicatrici” che si erano formate su questi materiali. Mi interessava soprattutto il modo in cui le condizioni della gente del posto venivano assorbite all’interno degli oggetti. Molti lavoratori che dai villaggi viaggiavano verso sud per lavorare con il carbone segnavano il loro corpo in modo da poter essere ricondotti alla loro città natale in caso di morte improvvisa. Quel segno sul corpo diventava riconoscibile e veniva marchiato poi su oggetti o cose di loro proprietà. Nella mia pratica di artista, prendo in prestito molto da questo concetto e lo uso per creare un’opera d’arte contemporanea. Ma cosa succede quando tutto questo arriva al mercato dell’arte? Sono molto interessato a questo tipo di contraddizione. Ovviamente ci sono molti aspetti della mia pratica che affrontano la contraddizione, soprattutto per quanto riguarda i progetti istituzionali su cui sto lavorando attualmente.

Ibrahim Mahama, Maria Alasan Soh, 2019. Installation view at Fondazione Giuliani, Roma 2019. Photo Giorgio Benni

I titoli delle tue opere spesso si riferiscono a cadaveri o fantasmi. Trovi che il tuo lavoro faccia riferimento a una lotta tra vita e morte?

Sì, trovo che nel mio attuale lavoro vita e morte si scontrino. Penso spesso che molte cose con le quali lavoro siano “morte”, ma non sono morte irrimediabilmente, si tratta di un paradosso. Penso che tutto ciò che muore può trascendere in una diversa forma di vita. Anche i sacchi che utilizzo nelle mie opere erano “morti”, ma sono stati riempiti con del potenziale poiché se originariamente erano stati prodotti per trasportare cacao, successivamente sono stati usati per trasportare altro, fino al punto da essere a pezzi. La stessa cosa è successa a queste macchine da cucire che ho utilizzato per la mia installazione poiché in passato erano state utilizzate per cucire tessuti ma ora sono inutilizzabili per quello scopo perché sono rotte. Il fatto è che si può intervenire quando qualcosa si rompe, è arrugginito o non si muove più, però non è possibile riportare nulla al punto di partenza, gli si può dare una posizione diversa, un altro stato. Allo stesso modo considero la morte qualcosa dalla quale possiamo imparare se vogliamo davvero capire il significato della vita, ma da un punto di vista più profondo.

Come hai scelto il lavoro da proporre alla Fondazione Giuliani?

Ci sono tanti esperimenti su cui ho lavorato che non ho mai mostrato. Ad esempio Capital Corpses è un progetto di un paio di anni fa. Quando la Fondazione Giuliani mi ha proposto questa mostra ho pensato che fosse il momento giusto per esporre questo esperimento che non avevo mai realizzato prima. Mi piaceva l’idea di mostrarlo a Roma anche perché l’istituzione qui è molto attiva e generalmente non teme di lavorare su idee più complesse. Così ho pensato che sarebbe stata una bella sfida questa struttura e che sarebbe stato come un gioco lavorarci, poiché tecnicamente è molto complicata. C’erano un sacco di aspetti tecnologici che riguardavano la produzione e la programmazione che bisognava affrontare per farla funzionare. Ma la Fondazione ha accettato subito la mia idea. Avevo cercato altre volte di proporre questo lavoro in precedenza ma il progetto non è mai andato avanti perché era difficile da realizzare.

Perché?

Queste macchine da cucire erano inutilizzabili e attraverso un laborioso intervento sono state riportate in vita. Mi piace, in particolare, che la struttura mostri sia la parte inferiore sia la parte superiore di questi apparecchi. Normalmente, per il loro utilizzo, sono poste su una piattaforma di lavoro che non permette di visualizzare il motore, ma io ero interessato a entrambe le parti, l’interno e l’esterno. Poste sulla struttura che abbiamo costruito, tutte queste parti sono esposte contemporaneamente, come se volessero ognuna raccontare la loro storia e durata: chi l’ha utilizzata, che cosa ha cucito in passato, quali tessuti ha toccato, come si è rotta, in quali luoghi è stata, come ha fatto a ritornare in vita – questi sono tutti gli aspetti che mi interessano.

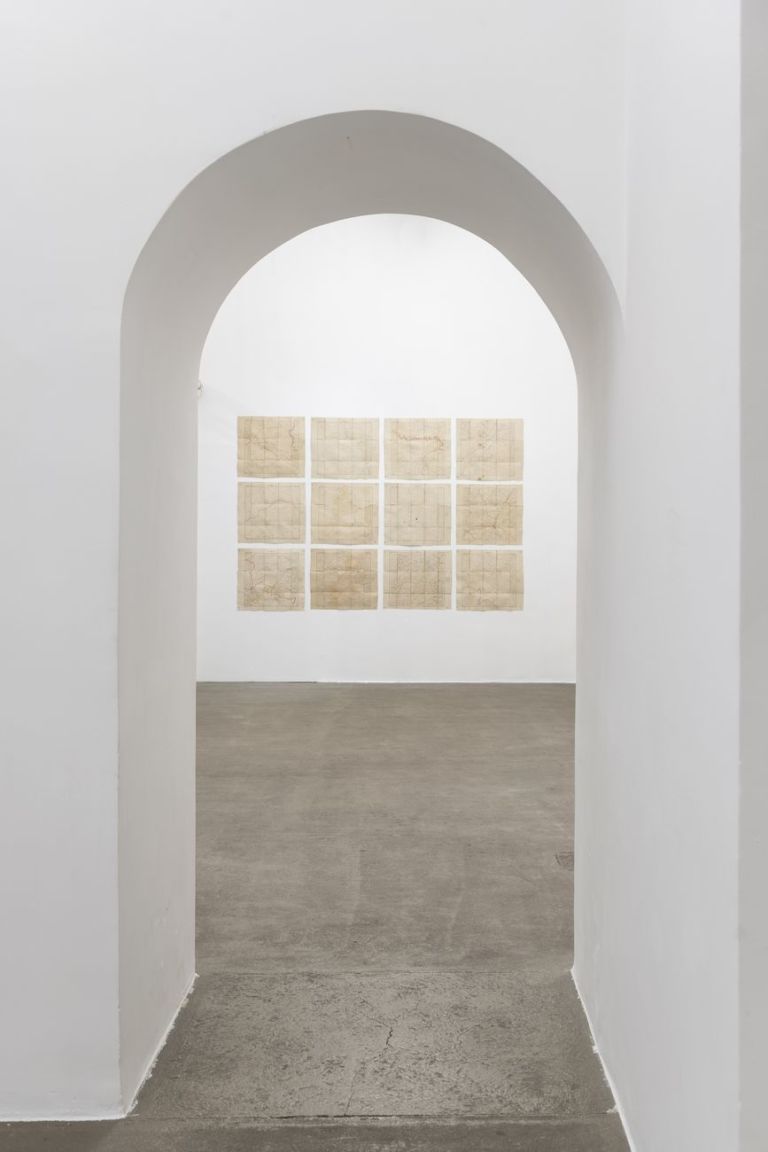

Ibrahim Mahama, Gold Coast, 1945 2019. Installation view at Fondazione Giuliani, Roma 2019. Photo Giorgio Benni

Raccontaci qualcosa in più su The Parliament of Ghosts e Maps of the Gold Coast.

The Parliament of Ghosts è in realtà un film tratto dall’omonimo progetto che ho realizzato recentemente a Manchester, dove i vecchi residui ‒ provenienti dal sistema ferroviario in Ghana ‒ sono stati utilizzati per creare un effettivo Parlamento, e cioè un luogo in cui le persone possono sedersi a contemplare e discutere. Non è il solito Parlamento perché questo luogo utilizza il decadimento, il fallimento, gli orrori e i traumi della storia come punto di partenza e di discussione. Ho pensato che fosse piuttosto interessante da portare in questa mostra perché anche questo lavoro è realizzato con oggetti che sono in un certo stato di oblio. Riattivandoli e riportandoli alla vita, si allude, in qualche modo, all’idea di un Parlamento costituito da fantasmi che rievocano le varie forme di lavoro che hanno caratterizzato la storia e a come le persone erano alienate dal contributo che davano al mondo. Molte delle cose che io uso nel mio lavoro sono regionali.

E Maps of the Gold Coast?

Maps of the Gold Coast erano delle mappe di archivio che furono disegnate dai britannici in Ghana prima dell’Indipendenza. Questi hanno per lo più delimitato le aree dove c’erano le risorse che venivano estratte. Ho raccolto queste mappe dalla Biblioteca universitaria perché molte di queste stavano per essere smaltite. Le ho collezionate per utilizzarle nel mio lavoro. Per The Parliament of Ghosts, ho anche voluto fare delle fotografie dove ho sovrapposto le mani dei collaboratori con i quali ho lavorato alle mappe, e ho anche voluto esporre le mappe con i disegni stessi perché sono molto vecchie, molte di queste hanno più di settant’anni. Mi interessa creare un dialogo con quel periodo e con quel tipo di estetica.

Lavori utilizzando il disegno, il video, la realtà virtuale e la fotografia. Come decidi quale supporto utilizzare per le tue opere?

Sono interessato a tutte le forme d’arte. Penso che un artista dovrebbe prestare molta attenzione alla forma perché un’idea potrebbe manifestarsi in un modo, ma ciò non significa che non possa funzionare anche con un’altra connotazione. Parlerebbero entrambi della stessa cosa. Quando un’idea prende una forma diversa, può iniziare a creare significati diversi in modo che le persone possano leggerla o relazionarsi con essa. Quindi, quando organizzo una mostra potrei voler presentare al tempo stesso una fotografia, o usare la realtà virtuale, le macchine o i sacchi. In questo modo, osservando ognuno di essi, si potrà avere un diverso tipo di interpretazione degli stessi concetti all’interno dello stesso spazio.

Perché hai scelto di utilizzare la realtà virtuale per il tuo film?

La realtà virtuale in questa mostra è un altro esperimento che ho fatto. Ero interessato ad alcune strutture architettoniche in Ghana da molto tempo e le ho fotografate e filmate, ma avevo il desiderio non solo di riprenderle servendomi della realtà virtuale ma anche di filmare a 360° le persone che stavano in quel momento svolgendo diversi lavori in quegli spazi. Voglio che gli spettatori si trovino dentro a quegli spazi anche se in futuro vorrei farli interagire all’interno di essi ‒ forse con la tecnologia futura si potrà riuscire a interagire con i personaggi che dentro a quegli spazi svolgono le varie discipline. Quindi l’utilizzo della realtà virtuale è un importante punto di partenza per me per quanto riguarda i risvolti che potrebbe avere nella mia pratica artistica.

A cosa stai lavorando attualmente?

Sto lavorando a The Parliament of Ghosts in Ghana. L’edificio che sto costruendo prende in prestito tutte le sue parti da molti spazi diversi: dall’arco di Indipendenza in Ghana ‒ costruito durante il periodo dell’Indipendenza –, prende in prestito anche oggetti dalle ferrovie, parti meccaniche, sedili, parti di aerei, archivi, macchine, sistemi di illuminazione, e molte altre cose. L’idea è quella di creare uno spazio in cui le persone possano incontrarsi e parlare delle proprie idee, oltre ad affrontare vari momenti della storia pensando a come creare un nuovo futuro. Sarà un parlamento attivo in modo permanente. È molto bello veder nascere uno spazio che prende vita da una serie di oggetti inutilizzati. È quasi come se l’edificio disponesse di una propria forma di vita, come se fosse pieno di fantasmi che ci permettono di guardare la vita da un punto di vista più profondo. Penso che la maggior parte dei problemi che abbiamo nel mondo derivano dal fatto che rinneghiamo il nostro passato. Non abbiamo mai voluto affrontare la storia così com’è per poi trovare un modo per ricominciare da questo. Vogliamo sempre in qualche modo far finta che alcune cose non siano mai accadute o inventarci qualcosa.

‒ Donatella Giordano

Interprete: Lisa Wade

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati