Immaginare l’inimmaginabile, ridisegnare il mondo su principi di libertà, vedere il futuro con gli occhi della speranza. Sono in grado di fare questo e altro le opere in mostra alla Ford Foundation di New York per Utopian Imagination, l’ultima di una trilogia di esposizioni che chiudono l’anno inaugurale della galleria. La mostra, curata dall’artista e curatrice di origini indiane e di base a Brooklyn Jaishri Abichandani, raccoglie quattordici artisti di culture e luoghi diversi, le cui opere creano narrazioni futuristiche di esistenza su un pianeta sempre più in pericolo. Attraverso paesaggi reimmaginati, corpi trasformati e spazi dilatati, i lavori in mostra dialogano per dare vita a un’esperienza di scoperta e stupore, a metà tra la fantascienza e la magia, in cui trovano espressione identità diverse, complesse e stratificate.

“La trilogia di mostre” ‒ ci racconta la curatrice ‒ “è ispirata a una citazione di Naomi Klein secondo cui l’impegno sociale non è stato più in grado di tradursi in politiche dai tempi delle lotte per i diritti civili. A quei tempi la gente voleva una vera e completa rivoluzione, un cambio di sistema. Oggi ci sono i professionisti del sociale e ognuno lavora nel suo specifico campo senza che ci sia più una connessione tra le diverse questioni. Queste mostre vogliono rimettere in connessione i diversi campi e affrontare le questioni climatica, sociale, di genere, di razza come una questione sistemica”. Ad aprire la trilogia la scorsa primavera era stata una mostra da titolo Perilous Bodies, che esplorava il tema della violenza e le molteplici diverse forme che questa può assumere nelle esperienze quotidiane. Poi in estate era seguita Radical Love che, creando uno spazio sacro per l’espressione di identità marginalizzate, voleva essere una risposta alla violenza. Utopian Imagination chiude il ciclo guardando al futuro. “Molte utopie” ‒ riprende Jaishri Abichandani ‒ “non sono accessibili a molti di noi. Ma la fantascienza appartiene alla cultura pop e quindi appartiene a tutti. E attraverso questo filtro possiamo essere inclusivi e creare narrative che esplorano alternative al sistema capitalistico, all’interno del quale non abbiamo possibilità di sopravvivere. Come artista e curatrice, il mio lavoro consiste nel sognare e io sogno la rivoluzione totale”.

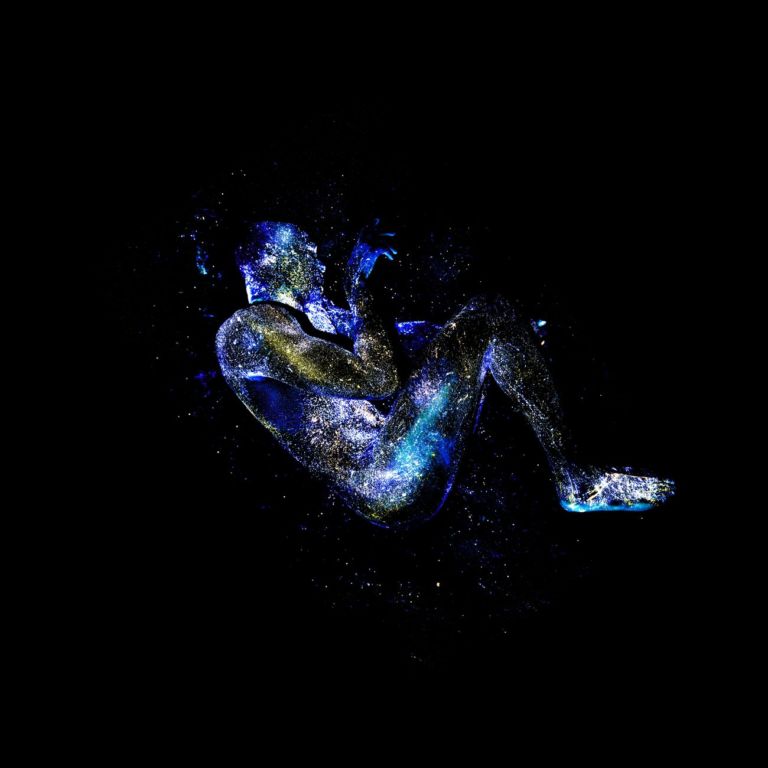

Saks Afridi, Sighting #3, 2019. Photo courtesy of the artist

LA MOSTRA

La mostra, che coinvolge anche artisti LGBTQ+, appartenenti a minoranze etniche e disabili, si appoggia sulla metafora del volo per raccontare la ricerca di libertà. Tra le opere esposte compaiono astronauti e astronavi, uccelli e spazi siderali. “Ma a chi è accessibile il volo? È chiaramente una questione di razza e di privilegio economico” ‒ commenta ancora la curatrice. “Dopo l’undici settembre, per esempio, per persone come me l’esperienza del volare è cambiata radicalmente. E allo stesso tempo i cambiamenti climatici costringono tutti noi a rivedere il nostro modo di volare. La mostra vuole stimolare una riflessione sulle nostre azioni in vista di un futuro più sostenibile, preoccupazione e ansia esistenziale che sta provocando una reazione tra i giovani”.

Temi che emergono con forza fin dalla prima opera che si incontra, The Prayer Catcher (2019), dell’artista pachistano di base a New York Saks Afridi, che apre la mostra con una domanda semplice quanto cruciale: “Se tutte le tue preghiere fossero esaudite, cambierebbe il mondo o solo il tuo mondo?”. L’opera qui esposta è parte di un corpo di lavori dal titolo SpaceMosque, creato intorno a una narrazione: una misteriosa navicella spaziale che nell’aspetto evoca una moschea arriva sulla terra e, ogni 24 ore, realizza un desiderio per ogni essere umano sul pianeta.

Entrando nella prima sala della mostra, ci si trova tra pareti a specchio e due dipinti dell’artista dominicana Firelei Báez. L’opera, Adjusting the Moon (The right non-imperative clarities) (2019), rappresenta una sorta di portale a guardia del quale l’artista pone due Ciguapas, figure femminili del folklore dominicano.

Proseguendo, si entra in una stanza in cui domina il video di Mariko Mori, Miko No Inori (1996), ovvero la preghiera della ragazza sciamano, in cui l’artista, nei panni di un cyborg dagli occhi di ghiaccio, si fa girare tra le mani una sfera di cristallo, evocando un immaginario in bilico tra new age, fantascienza e comunicazione persuasiva. Accanto, dal soffitto pende una complessa ed elegante struttura contorta, composta di metallo, vetro e perline. Sternbau No. 5 (2007), opera della coreana Lee Bul, è un omaggio all’architetto tedesco Bruno Taut, le cui Architetture alpine immaginavano città di vetro in cui l’uomo e la natura coesistevano pacificamente. Su un’altra parete, due immagini di Farxiyo Jaamac, tratte dalla serie Black girls live in outer space too (2017), in cui l’artista somala inserisce figure di giovani donne nere musulmane in ambienti extraterrestri, evocando la diaspora africana e suggerendo un senso di possibilità per le donne della sua comunità.

Entrando nella sala principale della mostra si viene accolti da un astronauta a dimensione umana, vestito con stoffe africane e con in mano una bandiera su cui si ripete un pattern di immagini di una casa e un’automobile. Cloud 9 (1999-2000) è una delle prime sculture di astronauti realizzate dall’artista Yinka Shonibare che, nel corso di vent’anni, ha creato un corpo di lavori che immaginano un futuro in cui la popolazione nera del pianeta sopravvivrà colonizzando lo spazio, pioniera di un nuovo mondo. Su un lato della sala, appoggiate su altrettanti piedistalli, c’è una serie di quattro cassettine in legno con cui il visitatore è invitato a interagire schiacciando un bottone che fa cinguettare un uccellino (su due delle quattro scatole) e fa uscire dalla scatola un biglietto con su scritte frasi enigmatiche. La serie di Beatriz Cortez si chiama The Boxes of Wonder (2015) e ognuna delle quattro scatole ha una funzione, o meglio una missione, diversa, come predire il futuro o innescare generosità. Il progetto, realizzato in collaborazione con il collettivo guatemalteco Kaqjay Molj, ha coinvolto membri della comunità maya che hanno compilato una lista di desideri per il futuro, che l’artista ha trasformato in predizioni.

Zak Ové, Sky Lark, 2017. Collection of Laura Lee Brown and Steve Wilson, 21c Museum Hotels

TEMI E ARTISTI

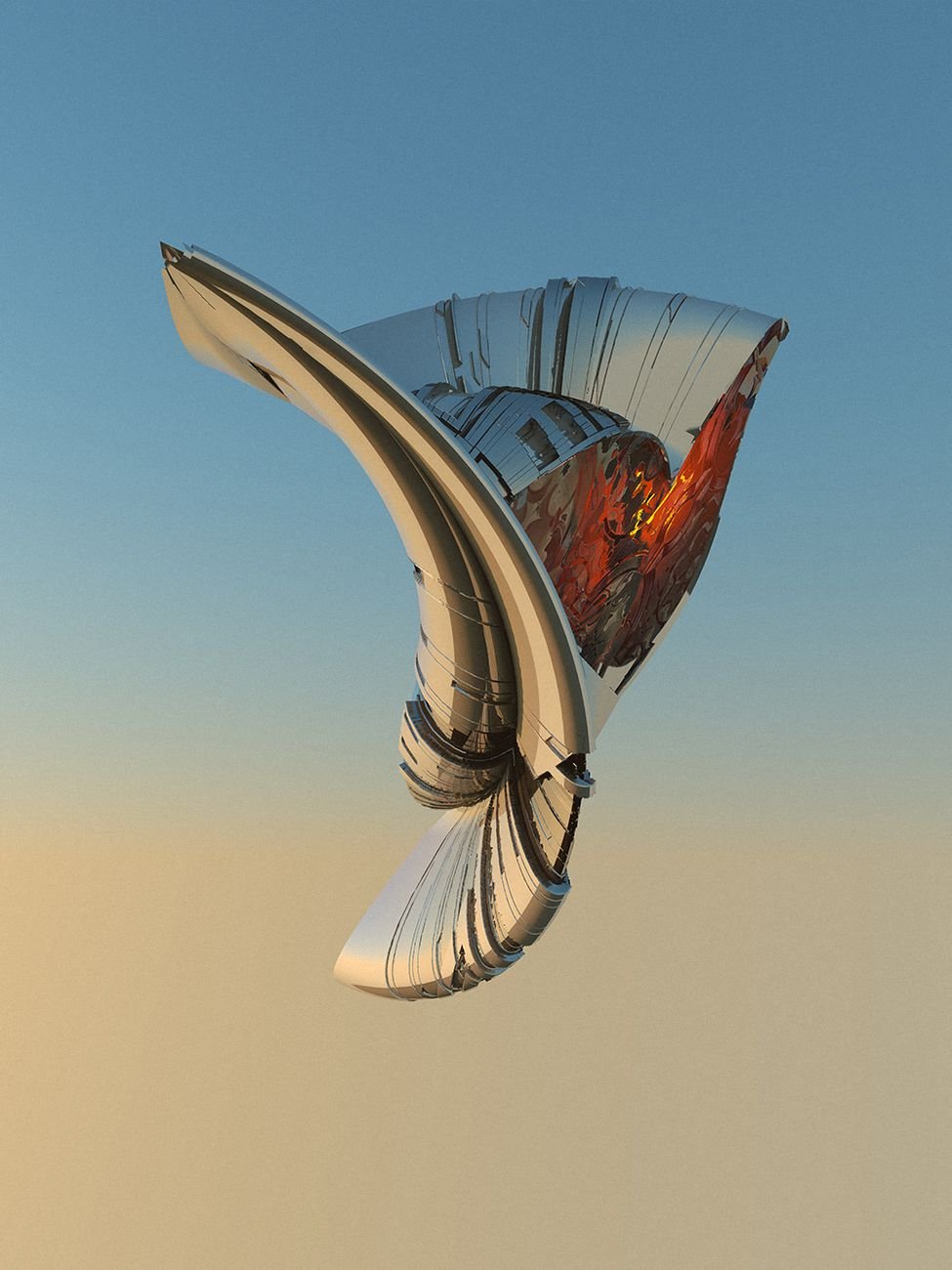

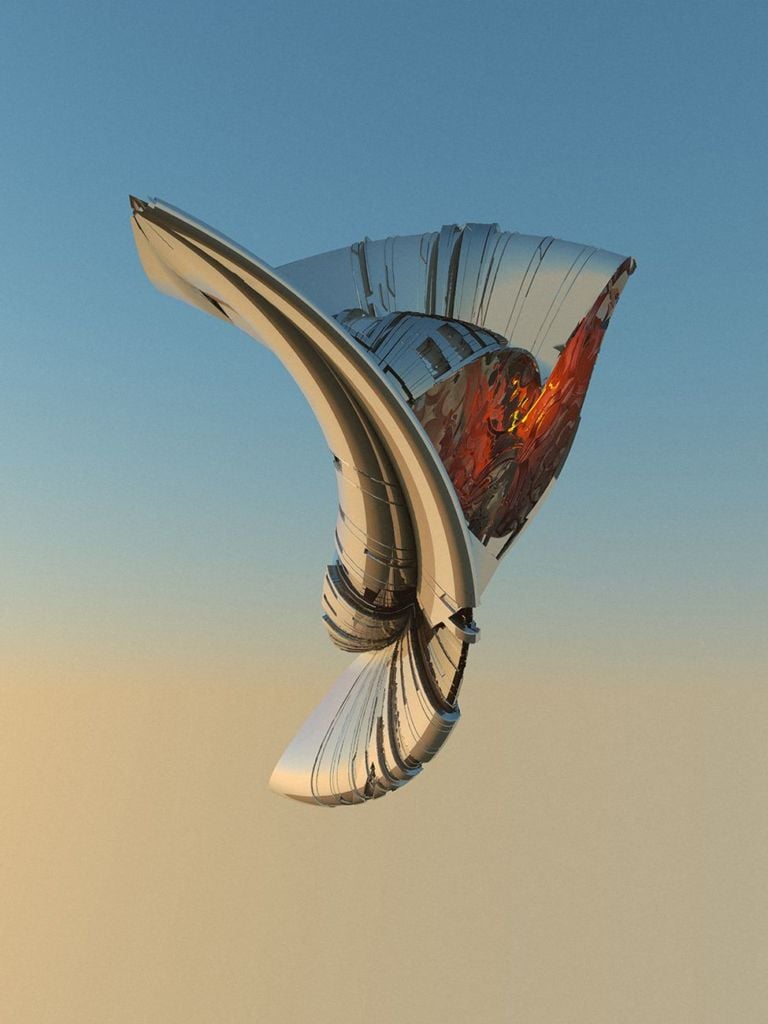

Pezzo forte della sala sono due opere di Zak Ové. Nubian Return (2011) è una figura di donna africana incapsulata in una sorta di abito navicella, una regina androide capace di attraversare le galassie e il tempo: una rivalsa della cultura nubiana soppressa e marginalizzata dal colonialismo novecentesco. Sky Lark (2017) è invece una vera e propria navicella tridimensionale che, mescolando elementi tecnologici con oggetti della tradizione africana, evoca storie di migrazioni e diaspora. La stessa contaminazione tra immaginario etnico e fantascientifico dà vita alle figure ibride di Cannupa Hanska Luger che in Future Ancestral Technologies araxooxí inventa un futuro in cui migrare è necessario per la sopravvivenza dell’uomo. Descritta dall’artista come “un’indagine sul nostro passato per andare avanti, sviluppando nuovi materiali e nuovi modi di pensare”, l’installazione qui proposta è composta da un video e un gruppo di tre figure, due esseri umani e un cane, vestiti con un eclettico mix di abiti etnici e attrezzature tecnologiche. L’artista vuole suggerire che in futuro avremo bisogno di sviluppare uno stile di vita altamente adattabile e in grado di garantirci un’esistenza in armonia con la terra.

In queste, come in altre opere in mostra, c’è una riconoscibile ricorrenza dei colori blu (usato anche, in una tonalità leggera, per le pareti di fondo) e arancio che evocano lo spazio siderale e la terra, il freddo e il caldo, richiamando i temi di una mostra che si muove sulla linea di confine tra scienza e credenza. “Nella mia pratica curatoriale ho un modo molto preciso di usare il colore”, ci spiega Jaishri Abichandani”, “che viene dalla teoria estetica indiana rasa, la quale parte dal presupposto che il colore è un transfer emozionale e ogni colore è associato a un chakra. L’indaco, per esempio, è il colore dell’intuizione e questa mostra parla di immaginazione e intuizione. Qui l’indaco evoca i cieli blu, il volo, il sogno, un mondo immaginato. Ed esporre queste opere su una superficie azzurra ne cambia la percezione, verrebbero percepite in maniera diversa se fossero esposte su una parete bianca. L’arancio invece è stata una sorpresa che è arrivata da sé, un fattore di imprevedibilità ed è il colore opposto e complementare al blu e, in questa mostra, come nel mondo, non c’è yin senza yang ed è stato l’universo a portare lo yang”.

La duplicità attraversa tutta la mostra e trova completezza, equilibrio e armonia. Complessivamente, il gruppo di opere esposte compone un racconto corale di una civiltà del futuro in cui l’uomo recupera il suo sapere ancestrale e un rapporto simbiotico con la terra che lo ospita. Un futuro, per una volta non distopico, in cui reimmaginare, con gli strumenti dell’arte, la vita sul pianeta.

‒ Maurita Cardone

New York // fino al 7 dicembre 2019

Utopian Imagination

FORD FOUNDATION CENTER FOR SOCIAL JUSTICE

320 E 43rd St

https://www.fordfoundation.org/

1 / 20

1 / 20

2 / 20

2 / 20

3 / 20

3 / 20

4 / 20

4 / 20

5 / 20

5 / 20

6 / 20

6 / 20

7 / 20

7 / 20

8 / 20

8 / 20

9 / 20

9 / 20

10 / 20

10 / 20

11 / 20

11 / 20

12 / 20

12 / 20

13 / 20

13 / 20

14 / 20

14 / 20

15 / 20

15 / 20

16 / 20

16 / 20

17 / 20

17 / 20

18 / 20

18 / 20

19 / 20

19 / 20

20 / 20

20 / 20

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati