Performance via smartphone. Intervista a Brendan Fernandes

Il 4 gennaio Brendan Fernandes ha presentato al Palazzo delle Esposizioni di Roma la performance “Art by Snapchat”. Lo abbiamo intervistato.

Formatosi nell’ambito del balletto e successivamente in quello della modern dance, Brendan Fernandes (Nairobi, 1979) opera nel territorio liminale tra la coreografia e le arti visive, nell’intersezione tra le pratiche e le discipline, in un’area che interroga e problematizza i concetti di fissità e autenticità dell’identità e il ruolo delle istituzioni artistiche. Il corpo, il queer, il postcolonial così come le nozioni di transizionalità e transnazionalità sono parte sostanziale del suo lavoro, che muove dalla sua biografia di artista queer, canadese di origine indiana e keniota.

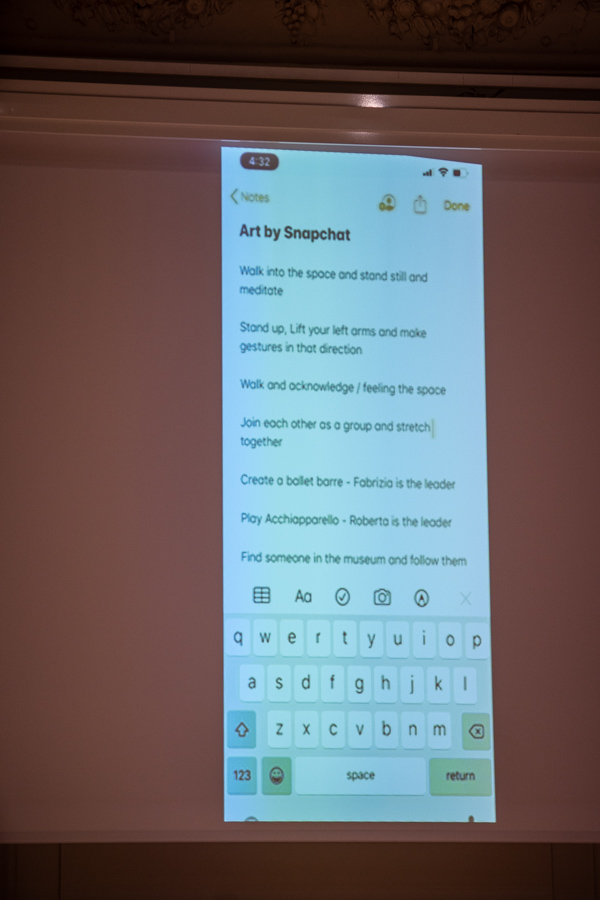

Art by Snapchat è un lavoro del 2016 prodotto in collaborazione con il Museum of Modern Art di New York, come parte del MoMA Pop Rally Ten. Nella performance, Brendan Fernandes fa riferimento alla storica mostra Art By Telephone (MCA Chicago, 1969) in cui artisti concettuali degli Anni Sessanta hanno dato istruzioni via telefono per la realizzazione delle opere presenti e allestite nella galleria, da distruggere appena conclusa l’esposizione. All’intervento di Bruce Nauman che telefonicamente trasmise le indicazioni corografiche si collega Art by Snapchat, sostituendo alla voce gli snaps: immagini, foto, video, corredati da testi, inviati ai performer sui loro dispositivi tramite l’applicazione Snapchat, o proiettati nello spazio espositivo, come strumento per impartire i task.

Nei giorni dell’allestimento abbiamo dialogato con Brendan sul senso dell’operazione, sull’importanza di un discorso sul corpo e sulla performance negli spazi espositivi e sul ruolo delle tecnologie e dei media.

Brendan Fernandes, Art by Snapchat, 2016. Palazzo delle Esposizioni, Roma 2019. Photo Giovanni De Angelis

L’INTERVISTA A BRENDAN FERNANDES

Nell’ultima decade, la coreografia ha giocato un ruolo importante nella ridiscussione della missione dei musei e delle istituzioni culturali, oltre che nella relazione con il pubblico. È stata concepita come strumento per creare nuove alleanze, “parlamenti di corpi”, per costruire forme di adunanza. Tuttavia la coreografia e “il coreografico” non rappresentano solo strategie artistiche ma anche un metodo, un insieme di pratiche teoriche e critiche, usato da artisti nel campo delle arti visive e nelle sue intersezioni con differenti discipline. Quale significato assume la coreografia nel tuo lavoro e in quale modo ti misuri con essa?

Quando creo una performance, in un museo o per un’istituzione d’arte, spesso mi confronto con ciò a cui siamo educati. Quando visitiamo un museo, ci troviamo di fronte a un sistema di regole che dice che cosa dobbiamo fare, prescrive il silenzio, la compostezza, ci dà indicazioni sul modo in cui apprendiamo. C’è una coreografia che le istituzioni artistiche governano e regolano. Nel mio lavoro penso alla coreografia come a qualcosa di diverso da un sistema di regole che i danzatori mettono in pratica. È piuttosto una modalità critica che interroga le istituzioni e le sfida, le muove verso azioni e territori nuovi, le invita a confrontarsi con diversi tipi di movimenti, con i nostri corpi, la concepisco come una via per sfidare il modo in cui usiamo le cose. Uso la coreografia nell’ambito delle istituzioni artistiche per sfidarle e trovare criticamente forme altre di pensiero.

Intersezionalità, transizione, trasmigrazione, displacement sono parole chiave del tuo lavoro che si riferiscono non solo a temi di natura politica e filosofica, ma anche a una ricerca sul linguaggio che diviene un luogo di attraversamento tra le diverse discipline (danza, coreografia e arti visive). Come si legano questi due aspetti nella tua ricerca?

Quando penso a ciò che sono, non mi definisco. Sono molte cose, e sempre in transizione. C’è qualcosa di molto bello in questo. Mi penso attraverso un’identità queer. Il queer non è legato solo al gender o alla sessualità, ma è piuttosto uno spazio fluido, dove essere non binari, dove è possibile scegliere. Possiamo chiamarlo uno spazio liminale, costantemente in trasformazione, un luogo di transcodificazioni, attraverso cui interrogarsi. Mi piace usare un termine semplice: divenire. Il movimento è un interessante modo per confrontarsi e giocare con questi temi perché è effimero, come effimere sono la coreografia e la danza che allo stesso tempo assumono forme fisiche e concrete di azione. Le nozioni di azione in movimento e trans-azione sono parte sostanziale del processo con cui lavoro.

Inviti anche il pubblico a una sorta di dislocazione continua.

Il pubblico abita uno spazio e un contesto di dislocazione. Quello che metto in atto è una sfida allo spettatore perché partecipe della performance. Invece di rimanere in piedi a guardare, si muove nello spazio, intorno ai corpi. È costretto a farlo. Questa forma di movimento lo coinvolge nel processo.

Brendan Fernandes, Art by Snapchat, 2016. Palazzo delle Esposizioni, Roma 2019. Photo Giovanni De Angelis

Il tuo lavoro è intriso di pratiche che attingono dal patrimonio culturale, artistico e coreografico del passato, lo rileggono e lo negoziano con le istanze del tempo presente. Da quale necessità trae origine questa attenzione e come attui nel tuo linguaggio tale negoziazione?

Provengo dal balletto e ho una formazione di danza moderna. Opero nella soglia, nello spazio liminale tra danza e arti visive. Guardo spesso indietro agli archivi, alla storia, alle grandi mostre, ad artisti come Trisha Brown, al movimento Fluxus degli Anni Sessanta, alla Judson Church, importanti per me perché connessi al modo in cui lavoro. Penso che queste opere abbiano avuto bisogno di essere archiviate, preservate, e mi sembra che non possano essere comprese oggi se non le ripercorriamo, se non le mettiamo in scena nuovamente, le collezioniamo o le archiviamo. È una necessità imprescindibile per quelle forme d’arte che hanno un carattere effimero.

Art by Snapchat in particolare si confronta con i dispositivi e i new media. Rispetto alla performance di Bruce Nauman all’interno della mostra Art by Telephone, che cosa è cambiato oggi? Questo pezzo è stato creato per il MoMA di New York. Al tempo ero a Vancouver e, pur non potendomi muovere, sentivo che non dovevo perdere l’opportunità di prendere parte a quella notte di performance. Ho pensato allo shock di leggere e di essere diretti al telefono, al problema di come creare un linguaggio per trasferire il movimento a un’altra persona. La danza e la performance non possono essere scritte, e l’opera di Bruce Nauman si è rivelata per questo motivo particolarmente significativa per me. Mi sono chiesto come i social media, come internet stia cambiando e sviluppando il nostro modo di comunicare e come questi strumenti possano essere usati nell’ambito della creazione artistica e delle dance notation.

Perché hai scelto proprio Snapchat come dispositivo?

Snapchat era abbastanza popolare a quel tempo e mi è sembrato il medium più interessante per impartire le mie istruzioni coreografiche ai danzatori. Ho riflettuto sul modo in cui facciamo uso dei nostri telefoni ogni giorno, su come i nostri telefoni ci diano allo stesso tempo istruzioni, su quanto il modo in cui li utilizziamo sia così connesso al nostro corpo. Per me il mio telefono, così come la tecnologia, è un’estensione del mio corpo, che diventa un cyborg in grado di disseminare i linguaggi, di dare istruzioni alle persone. L’uso quotidiano del telefono diventa parte della danza e trasporta il movimento da un gesto romantico a qualcosa di estremamente reale e concreto: uno stato di sogno si trasforma in realtà per tornare poi stato di sogno.

Brendan Fernandes, Art by Snapchat, 2016. Palazzo delle Esposizioni, Roma 2019. Photo Giovanni De Angelis

Qual è la relazione che si genera tra coreografo e performer e quali domande la performance pone alla nozione di autorialità, anche in relazione al rapporto con la distanza e l’assenza dell’autore?

Il pezzo si interroga sulle nozioni di autorialità e autorità: impartisco istruzioni, regole, coreografia, informazioni che rimangono nel corpo dei performer alla fine della giornata e che regolano l’audience, la manipolano, la sfidano nello spazio. I performer ricevono le informazioni, a volte in lingue differenti dalla loro. Una volta ricevuta l’istruzione, possono seguirla letteralmente o interpretarla. Parlo spesso con loro di collaborazione, dell’esigenza di costruire un generoso spazio dove supportarci reciprocamente.

Uso un linguaggio che in parte proviene dalla partitura originale di Bruce Nauman e, in generale, indicazioni che interrogano il potere, la solidarietà, la dinamica delle relazioni. Attivano gesti che sfidano e che permettono di trovare un linguaggio finale per la danza.

Riguardo alla tua pratica e alle riflessioni sulle dinamiche di potere che agiscono attraverso il corpo, vorrei approfondire uno dei tuoi ultimi lavori: Master and forms II, una riflessione sul balletto e sul codice classico attraverso la chiave della cultura sadomasochista e del feticismo che a quel mondo sono legati, sia per le dinamiche di potere che mettono in atto sia in rapporto alla disciplina rigorosa che i danzatori devono seguire. Puoi dirci qualcosa di più sulla connessione tra danza e SM nella tua visione?

Nella prima parte della mia vita, nella mia carriera precedente, sono stato un danzatore classico. Il balletto mi ha avvicinato alla disciplina, all’educazione del corpo, alla struttura. Ha un’impostazione molto rigida, per cui esiste un solo modo per eseguirlo. Devi proteggere e allenare il tuo corpo affinché diventi qualcosa di molto preciso e regolamentato. Per me era una sfida impegnativa perché non ero un perfetto ballerino, quindi mi sono diretto verso la danza moderna e la tecnica Graham. Il corpo feticizzato, il corpo del desiderio, il corpo – padrone…

Indago sempre le dinamiche del potere che si nascondono dietro gli apparati artistici, chiedendomi dove risiede l’autorità, chi ha il controllo, chi ha la capacità di azione e intervento sul reale e chi la conferisce. In Master and forms II c’è un livello politico che interroga le dinamiche di potere insite nel balletto. Uso la danza come uno strumento politico, e il balletto come una gerarchia che simbolizza l’autorità insita nelle forme di danza occidentale. Non possiamo dimenticare che è la danza del re, non solo di Luigi XIV, ma anche delle corti italiane, russe, inglesi. Il balletto è visto attraverso una visione molto romanticizzata, per cui è quasi un tabu parlare delle sue criticità e del suo sistema che ancora, nonostante i secoli trascorsi, mostra e nasconde grandi affinità con le danze di corte.

‒ Maria Paola Zedda

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati