L’arte rotta (XIII). L’inimmaginabile

In questi giorni stiamo facendo esperienza di qualcosa che, fino a poche settimane fa, era inimmaginabile. La pandemia, l’isolamento sono diventati aspetti quotidiani della nostra esistenza. Che cosa può fare l’arte rispetto a qualcosa di inimmaginabile?

Con il passare delle settimane, impariamo e disimpariamo molte cose, anche da un momento all’altro, sulla nuova condizione che stiamo vivendo. A volte ci manca l’aria, e scopriamo quanto questa sensazione sia condivisa.

Scopriamo anche – forse lo sapevamo già – che questo isolamento durerà a lungo; che ciò che credevamo provvisorio non lo è forse come immaginiamo, e che quello che pensavamo stabile è invece più fragile di quanto credevamo.

La pandemia interroga l’immaginario, l’immaginazione e la comprensione. Sperimentiamo l’inimmaginabile, ogni giorno e più volte al giorno, e come esso si sia introdotto nelle nostre esistenze con una facilità, tutto sommato, che pensavamo impossibile e che fatichiamo a comprendere. È proprio questa fatica di comprendere, forse, il tratto dominante di ciò che stiamo vivendo: la fatica di comprendere il megaevento che ci è capitato addosso e di cui non distinguiamo i contorni, la fatica di vederne e prevederne le conseguenze, la fatica di fare i conti con qualcosa di così gigantesco…

La mutazione che riguarda l’opera si riferisce alla relazione che si stabilisce con questo inimmaginabile. Se improvvisamente, inaspettatamente esso è diventato realtà, si è concretizzato nel nostro mondo e nel nostro spazio-tempo quotidiano, allora anche l’opera d’arte può usarlo, può viverlo. Da un momento all’altro – in modo anche terribile e spaventoso – tutte le pastoie precedenti, l’immobilità, la paralisi, l’assenza e l’incapacità e l’impossibilità di cambiamento, di fuoriuscita da un sistema percepito come troppo rigido e prescrittivo, delle quali ci siamo lamentati per anni, sembrano svanite, scomparse.

Luigi Presicce, Arlecchini del paradiso, 2020, olio su tela, 67×43 cm

L’ARTE E IL DOPO PANDEMIA

Certamente, anche questa è in larga parte un’illusione. Dopo (ammesso che abbia un effettivo senso pensare in termini di dopo, riguardo a questa situazione) è possibile che tutto torni ancora più rigido rispetto a prima, ancora più esclusivo. È anche possibile ‒ molto possibile ‒che, come mi diceva Laura Cionci l’altro giorno dall’Australia, si verifichi nel tempo una scissione, nel mondo dell’arte così come nel mondo fuori dell’arte: tra un sistema ancora più chiuso, più aggressivo e più competitivo, che accentua e rafforza dunque le caratteristiche precedenti, e qualcosa che è ancora piuttosto oscuro, ma che possiamo al momento dire… il nuovo? il reale? (la verità? l’assenza di finzione?).

L’opera è e sarà comunque al centro di questo processo. Un’opera – quella che funziona e si comporta come un’edicola votiva ‒ intima in maniera inedita, in grado di stabilire un rapporto diretto e profondo con un essere umano che non è più “spettatore”, con una comunità che non è più “pubblico”. In questo senso, l’opera d’arte indica la via d’uscita dallo schema che ci ingabbiava, e rappresenta la concretizzazione e la prima verifica di quell’inimmaginabile che è già penetrato nelle nostre vite, modificandole e trasformandole. (Per quale motivo, infatti, proprio le opere d’arte dovrebbero rimanere ciò che erano prima, mentre tutto sta cambiando?).

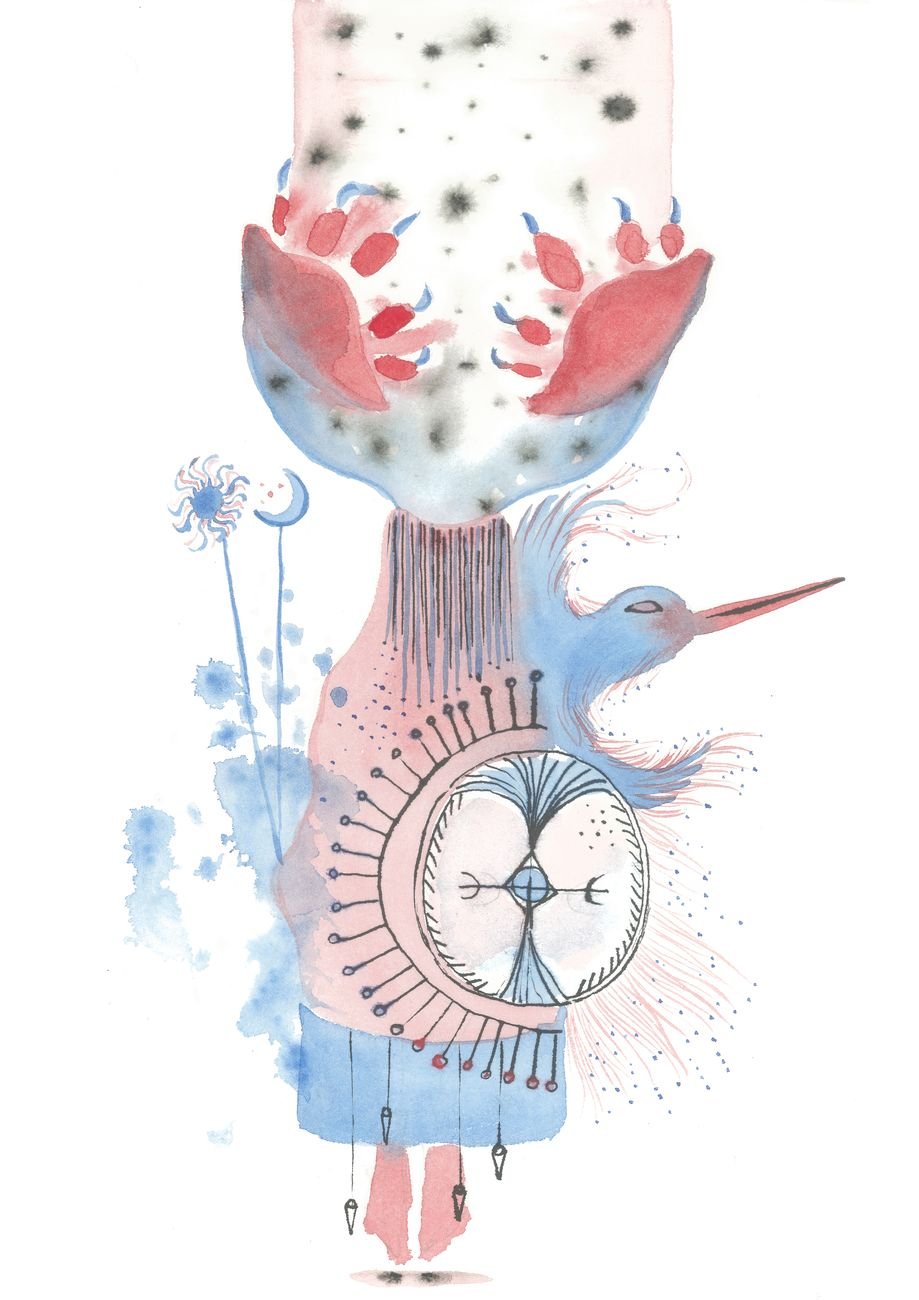

Laura Cionci, Bearpower, 2020, acquerello e china su carta, 21×35 cm

CERCARE LA SPERANZA NEL SUO NEGATIVO

Via d’uscita dallo schema, verifica dell’inimmaginabile. Non so esattamente perché, ma mi viene in mente il “cercare la speranza nel suo negativo” nella Lettera a Malvolio (1971) di Eugenio Montale. Questi versi sono una dura risposta alle critiche ricevute da Pasolini per il presunto “disimpegno” mostrato dal poeta nei confronti dell’attualità nazionale e internazionale. Montale rivendica orgogliosamente il suo “prendere le distanze”, sia nell’epoca del fascismo che in quella successiva del boom economico: “Non fu molto difficile dapprima, / quando le separazioni erano nette, / l’orrore da una parte e la decenza, / oh solo una decenza infinitesima / dall’altra parte. No, non fu difficile, / bastava scantonare scolorire, / rendersi invisibili, / forse esserlo. Ma dopo. // Ma dopo che le stalle si vuotarono / l’onore e l’indecenza stretti in un solo patto / fondarono l’ossimoro permanente / e non fu più questione / di fughe e di ripari. Era l’ora / della focomelia concettuale / e il distorto era il dritto, su ogni altro / derisione e silenzio”.

La poesia si conclude con un potente autoritratto, che delinea anche una possibile strategia di sopravvivenza creativa: “Ma lascia andare le fughe ora che appena si può / cercare la speranza nel suo negativo. / Lascia che la mia fuga immobile possa dire / forza a qualcuno o a me stesso che la partita è aperta, / che la partita è chiusa per chi rifiuta / le distanze e s’affretta come tu fai, Malvolio, / perché sai che domani sarà impossibile anche / alla tua astuzia.”

La “fuga immobile” di Montale mi sembra qualcosa che l’opera e il suo autore possono utilizzare e adattare, anche abitare: una situazione in cui immaginare e praticare finalmente l’inimmaginabile, di creare possibilità là dove non sembrano esisterne e di “cercare la speranza nel suo negativo”.

‒ Christian Caliandro

LE PUNTATE PRECEDENTI

L’arte rotta (I)

L’arte rotta (II)

L’arte rotta (III)

L’arte rotta IV

L’arte rotta V

L’arte rotta VI

L’arte rotta VII

L’arte rotta VIII

L’arte rotta IX

L’arte rotta X

L’arte rotta XI

L’arte rotta XII

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati