Jussi Parikka insegna Technological Cultures & Aesthetics all’Università di Southampton, in Inghilterra ed è Visiting Professor di Media Archeology all’Università di Udine. Il suo ultimo saggio, Archeologia dei media, è da poco stato tradotto in italiano e pubblicato da Carocci. L’abbiamo intervistato per approfondire alcuni dei temi trattati nel testo.

Cosa si intende per “archeologia dei media”?

L’archeologia dei media nasce come metodo teorico per costruire un’idea più complessa di conoscenza storica. Credo che questa sia una delle ragioni per cui funziona come strumento di approfondimento della realtà culturale contemporanea; le questioni relative al futuro e al futurismo persistono, ma molte delle intuizioni vengono sviluppate attraverso nuove modalità di approccio al passato. L’idea che possa esistere un’archeologia culturale (e mediale) della conoscenza prende le mosse dal lavoro del filosofo francese Michel Foucault, secondo il quale stiamo cercando di costruire una storia del presente. Questa idea implica una domanda: in che modo possiamo storicizzare i temi della cultura mediale contemporanea fuggendo la tentazione di definire i nuovi media come “nuovi” ‒ al di fuori del linguaggio del marketing ‒ e di pensare che i vecchi media fossero una volta “nuovi”?

Una delle idee centrali del libro riguarda la capacità di utilizzare lo studio del passato come mezzo per comprendere meglio il nostro presente (e il futuro). In che modo?

Si tratta semplicemente di scrivere la storia, ma ripensando la sua relazione con i concetti di “ora” e “contemporaneo”. Per esempio, possiamo notare che il telegrafo nel XIX secolo emerse con toni simili a quelli usati molto dopo con Internet, ossia fu accompagnato dall’idea che le tecnologie di rete avrebbero connesso le persone, facilitato la pace nel mondo e il commercio. La fine del XIX secolo fu caratterizzata da un’intensa trasformazione nel contesto dei media, delle infrastrutture, delle tecniche scientifiche e delle tecnologie e di conseguenza ci furono anche molti cambiamenti di tipo estetico nel mondo. Esiste un’archeologia mediale delle reti, e perfino degli incidenti legati alle reti, come i virus, come ho raccontato in un altro libro che si intitola Digital Contagions.

In What is Media Archaeology? , il libro che ora è stato tradotto anche in italiano, dopo il francese e il turco, faccio esempi che riguardano molti generi di archeologie dei media, sia casi di studio che dibattiti teorici. Dalla filosofia francese ai più recenti cinema studies, dalla cultura digitale alla lunga storia del calcolo prima della digitalizzazione: ci sono innumerevoli modi di usare gli archivi storici per comprendere la condizione contemporanea. Ma anche il contrario: in che modo le tecnologie mediali concorrono alla formazione, ad esempio, della nostra idea di passato o di archivio?

Jussi Parikka – Archeologia dei media (Carocci, Roma 2019)

Trovo molto interessante questa idea di modificare la percezione della temporalità. In che modo un approccio media archeologico può cambiare i nostri concetti di tempo, storia e progresso?

Si tratta di una questione centrale nell’archeologia dei media e nasce da una critica profonda della nozione di progresso, un’idea che è ancora centrale nella nostra cultura mediale e tecnologica. L’archeologia dei media propone diversi modelli temporali: il tempo può essere considerato anche in senso ciclico, o come tempo profondo, o come microtemporalità in relazione alle tecnologie. La sola idea di linearità non funziona, non è complessa abbastanza per affrontare le strane ecologie in cui viviamo oggi.

Cos’è il tempo profondo?

La nozione di tempo profondo (deep time) è interessante. Il teorico dei media tedesco Siegfried Zielinski la usa per descrivere una sorta di paleontologia della cultura dei media che include scambi interdisciplinari tra arte, scienza e media. Si tratta di un’idea molto utile per storicizzare il tema del rapporto tra arte e scienza, e tra arte e tecnologia, invece di pensare che siano questioni che riguardano solo la cultura digitale. Ho esplorato questa idea del tempo profondo anche in un altro libro, A Geology of Media, in cui parlo del contesto materiale, metallico, minerale ed energetico che definisce i media tecnici contemporanei. Il mio è un approccio diverso da quello di Zielinski, però. Io faccio riferimento a migliaia, o addirittura a milioni di anni di “storia dei media”, perché dobbiamo tener presente che le tecnologie mediali sono costruite usando materiali rari estratti dalla terra, oltre a essere il prodotto di contesti infrastrutturali e tecnologici che consumano molta energia, e dunque hanno un grande impatto ambientale. La storia dei media è la storia della Terra; natura e cultura sono profondamente intrecciati e il lavoro di teorici come Manuel Delanda e Donna Haraway diventa in questo senso altrettanto importante di quello dei teorici dei media tradizionalmente intesi. A livello teorico, è una declinazione del nuovo materialismo, che non va confuso con l’ontologia orientata agli oggetti. Il nuovo materialismo è diverso e fa riferimento alla tradizione del femminismo materialista, in alcuni casi anche agli studi sulla scienza e sulla tecnologia.

E per quanto riguarda l’idea di progresso?

Questa comprensione della materialità del tempo profondo problematizza anche la nozione di progresso. Come gestiamo, ad esempio, la spazzatura elettronica? E le forti emissioni dei data center che gestiscono il cloud computing? Una storia materiale dei media che parte dalle sostanze chimiche produce anche un modello differente di tempo mediale – non il tempo dell’uso umano, ma il tempo delle reazioni chimiche. In breve, i media sono entità materiali, reti, processi e ripercussioni: questo è uno dei messaggi chiave del libro Archeologia dei media.

Molti artisti hanno scelto di usare vecchie tecnologie nel loro lavoro, cercando di indagarle dal punto di vista estetico, sociologico e persino politico. In che modo lo sguardo dell’artista su questi temi è differente? Qual è il ruolo dell’arte nel contesto dell’archeologia dei media?

L’archeologia dei media è stata influenzata, sin dai suoi inizi, dal lavoro di artisti come Paul Demarinis, Zoe Beloff e molti altri. Gli Anni Novanta, che hanno visto l’emergere delle tecnologie digitali nel contesto artistico, sono stati anche il momento in cui molti autori hanno iniziato a investigare i media tecnici del passato. Come hanno dimostrato in maniera approfondita alcuni miei colleghi, ad esempio Erkki Huhtamo, molta archeologia dei media ha tratto ispirazione da qui; pratiche e contesti curatoriali che non si occupavano di nuovi media ma riflettevano sui materiali e sulle idee dei media precedenti, sia dal punto di vista archivistico che immaginativo e speculativo.

In questo senso, il mio lavoro è una prosecuzione dell’interesse che la prima archeologia dei media ha dimostrato nei confronti della contaminazione tra arte e ricerca accademica. In questo libro tuttavia i casi di cui mi occupo sono più recenti: Rosa Menkman, Garnet Hertz, Aura Satz e altri autori che lavorano sia nel campo del cinema che della “media art”. E non mi limito a usare il loro lavoro per illustrare la teoria dei media; credo che questi autori stiano articolando dei veri e propri metodi per investigare determinati materiali, affrontando e mappando con modalità innovative temi come l’obsolescenza, la materialità, le tecnologie basate su segnale, e altri temi dove l’estetica incontra l’epistemologia della tecnica.

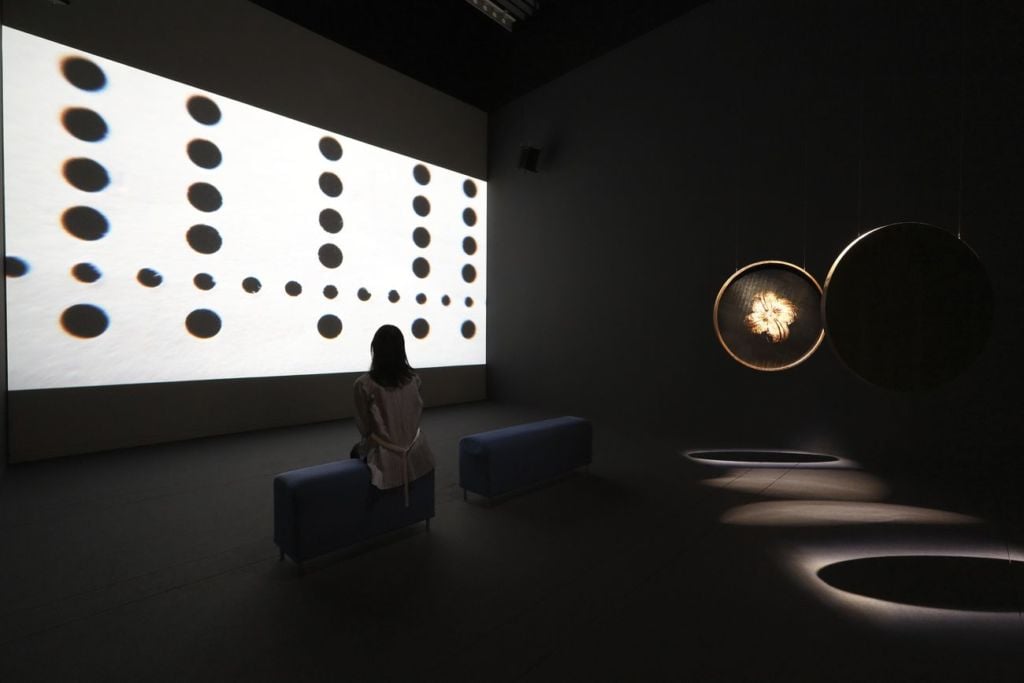

An installation image from the Istanbul Design Biennial project 2016 on Middle East Automata. A Media Archaeology of Ingenious Designs

Puoi farci un esempio?

Prendiamo l’opera di Gebhard Sengmüller A Parallel Image, un’installazione che materializza un passato alternativo attraverso la costruzione di un sistema di trasmissione televisuale che trasmette le immagini non in forma sequenziale ma in parallelo; ogni pixel è connesso direttamente dall’unità che invia a quella ricevente. Creando un media immaginario, il progetto gioca con il “cosa sarebbe accaduto se”, materializzando le indagini speculative che nascono nel campo della storia dei media. In questo senso, mi chiedo se non sia possibile parlare di design speculativo, anche se si tratta di progetti orientati verso passati alternativi anziché di futuri possibili.

Hai lavorato su questa idea anche in veste di curatore, giusto?

Sì, una parte del mio lavoro curatoriale ha affrontato questo lato creativo dell’archeologia dei media. Insieme ad Ayhan Aytes ho curato un progetto sulla cultura degli automi in Medio Oriente per la Istanbul Design Biennial 2016. Ma invece di fare semplicemente una mostra di oggetti d’archivio provenienti dal passato, oppure di ricostruzioni, abbiamo voluto combinare questa parte con un brief da sviluppare nel contesto di un workshop. La domanda era: cosa sarebbe successo se la cultura computazionale dell’automazione fosse emersa durante un periodo storico precedente, ad esempio a Baghdad nel 900 o a Diyarbakir nel 1250 in seguito al lavoro degli scienziati-inventori del tempo, come Al Jazari?

Un concetto molto interessante che menzioni nel libro è quello di “variantologia”, coniato sempre da Siegfried Zielinski. Si parla ancora una volta di “media immaginari”, di tecnologie puramente concettuali o addirittura impossibili. Quanto è importante guardare alla storia dei media in questo modo trasversale e immaginativo?

Come dimostra l’installazione di Sengmüller – e altre opere, sia sue che di altri artisti –, si tratta di un’indagine metodologica sulla narrazione culturale dei media. Ci fa capire che i media funzionano sia come dispositivi materiali ‒ come infrastrutture ‒ che come realtà discorsive.

Guardare a questo passato inventivo e bizzarro dei media che non sono mai stati costruiti rappresenta un importante ampliamento del nostro orizzonte. Questo è anche ciò che Eric Kluitenberg ha fatto nel suo lavoro sull’argomento; basandosi sull’importante opera di Zielinski, esamina i personaggi laterali e i percorsi alternativi che spesso restano fuori dalle storie dei media tradizionali.

Puoi suggerire ai nostri lettori romanzi e film che possono aiutare a capire meglio la storia dei media?

The Difference Engine di William Gibson e Bruce Sterling è un ottimo esempio. Si riferisce all’idea che ho menzionato in precedenza sulla cultura del “cosa sarebbe successo se”. È un romanzo che racconta un passato mediatico alternativo, uno scenario che sarebbe potuto emergere se la cultura computazionale fosse stata portata a compimento già nella Gran Bretagna vittoriana della metà del XIX secolo anziché cent’anni dopo. Anche alcune delle opere di Tom McCarthy sono interessanti nel contesto dell’archeologia dei media. E poi ovviamente molte opere artistiche contemporanee, ad esempio il lavoro di Aura Satz.

Altri film che mi vengono in mente, e che ho mostrato ai miei studenti all’Università di Udine quanto insegnavo lì come professore ospite di archeologia dei media, sono: Dreams Rewired di Manu Luksch, Martin Reinhart e Thomas Tode, Last Angel of History di John Akomfrah, Dawson City di Bill Morrison e il mio preferito di sempre: Images of the World and the Inscription of War di Harun Farocki. Si potrebbe aggiungere all’elenco anche Chris Marker con lo straordinario Sans Soleil. Ce ne sarebbero ancora molti, utili in modi diversi. Non credo ci sia un genere specifico di film sull’archeologia dei media, ma possiamo ritrovare tanti temi relativi all’archeologia dei media in contesti diversi.

‒ Valentina Tanni

Jussi Parikka ‒ Archeologia dei media

Carocci editore, Roma 2019

Pagg. 284, € 29

ISBN 9788843096046

www.carocci.it

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati