Addio Monsieur G. I teatrini fotografici di Gilbert Garcin, tra esistenzialismo e surrealismo

Si è spento a Marsiglia Gilbert Garcin, tra i protagonisti della fotografia europea. Un surrealista tardivo, che esplorò l’inconscio e il mistero dell'esistenza con spirito di fanciullo, ironia, delicatezza poetica e densità di contenuto.

Lo hanno accostato spesso, con una giusta intuizione, a quel Monsieur Hulot in vacanza, che il cinema di Jacque Tati aveva dipinto come un piccolo eroe maldestro, stralunato, elegantemente naïf, sospinto dal vento della leggerezza e da una certa poesia dello spaesamento, dell’ingenuità, dell’intelligenza emotiva: un uomo solo tra la folla, con quell’autenticità capace di confondere, e perciò di provocare, senza volerlo davvero. Perduto, con tenerezza, nella dittatura di una modernità accelerata, composta, tecnologica, razionale, codificata a dovere.

UN BORGHESE A MARSIGLIA, ARTISTA PER CASO

E così appare Gilbert Garcin, fotografo fuori dalle convenzioni, che davvero di Hulot potrebbe essere una specie di cugino, un doppio materializzatosi dal grande schermo sul piano gemello della fotografia. Nato nel 1929 a La Ciotat, un comune delle Bocche del Rodano, tra la Provenza, le Alpi e la Costa Azzurra, Garcin ha chiuso gli occhi per sempre lo scorso 19 aprile, nella sua Marsiglia. Novant’anni e una carriera di appena 25, vissuta però con massima intensità, collezionando una pioggia di riconoscimenti internazionali, tra mostre, musei, festival, gallerie di prestigio, raffinate pubblicazioni. Il dato biografico è già eloquente, utile a comprendere questo strano personaggio, fanciullo per sempre, esordiente in età di pensione, trovatosi – ultrasessantenne – alla prese con l’incubo più grande: la noia.

Nel vuoto di un’altra gioventù, quella della terza età, Garcin– cittadino comune, niente arie da bohémien, nessuna eccentricità e una sobrietà quieta, tutta borghese – scopre l’amore per la fotografia e trova l’occasione per farne progetto, avventura, poi mestiere. Scrive Le Monde: “Alcuni dei suoi vicini, nel suo bellissimo edificio lussuoso con vista sullo Stade-Vélodrome e sulle colline di Garlaban, non sapevano nemmeno che fosse un fotografo. Per loro rimase ‘Monsieur Garcin’, un tranquillo imprenditore in pensione, ex capo di una società di illuminazione, perfettamente integrato in questa discreta borghesia marsigliese con gusti artistici piuttosto convenzionali. Un ambiente dal quale non si nasconde dall’essere nato, ma dal quale si è gradualmente distaccato per vivere pienamente la sua abbagliante seconda carriera”.

Gilbert Garcin, Icaro contrastato, 2012

MONSIEUR G., I SUOI COLLAGE E IL SUO CAPPOTTO

La storia ha inizio casualmente, così come iniziano quegli hobby creativi da dilettanti, un po’ per mettersi alla prova, un po’ per ammazzare il tempo: l’anziano manager si iscrive al club fotografico di Allauch, un villaggio tra Marsiglia e La Ciotat, e inizia a sperimentare. Ci prende gusto, si appassiona, s’interroga sulla tecnica e sulle immense possibilità della visione, là dove la fotografia come documento e impronta del reale poteva invece raccontare qualcosa di più: la sorpresa di vedere al di là, con occhi impropri.

Partecipa a un concorso e porta a casa il primo premio: è la svolta. Si merita così la partecipazione a un corso condotto dal fotografo Pascal Dolémieux, durante i Rencontres d’Arles del 1992: “Ci ha fatto fotografare figurine ritagliate nelle strade di Arles. Con l’unico scopo di rendere le cose il più reali possibile”, avrebbe raccontato l’ex studente, divenuto poi un maestro della fotografia europea. E quelle silhouette, posizionate per strada e tramutate in comparse di una realtà parallela, restarono il suo riferimento, la sua ossessione, la sua cifra poetica e concettuale. Tra stupore e verosimiglianza. Fu l’illuminazione all’origine di tutto, ma anche il meccanismo da cui tutto, nei decenni, si sarebbe generato. Custodì e coltivò lo stesso metodo, sempre. La stessa folgorazione tradotta in processo creativo, lettura del mondo, strumento per inventarne un altro, di universo, e abitarlo davvero.

Gilbert Garcin, La perplexité de Sysiphe, 2002

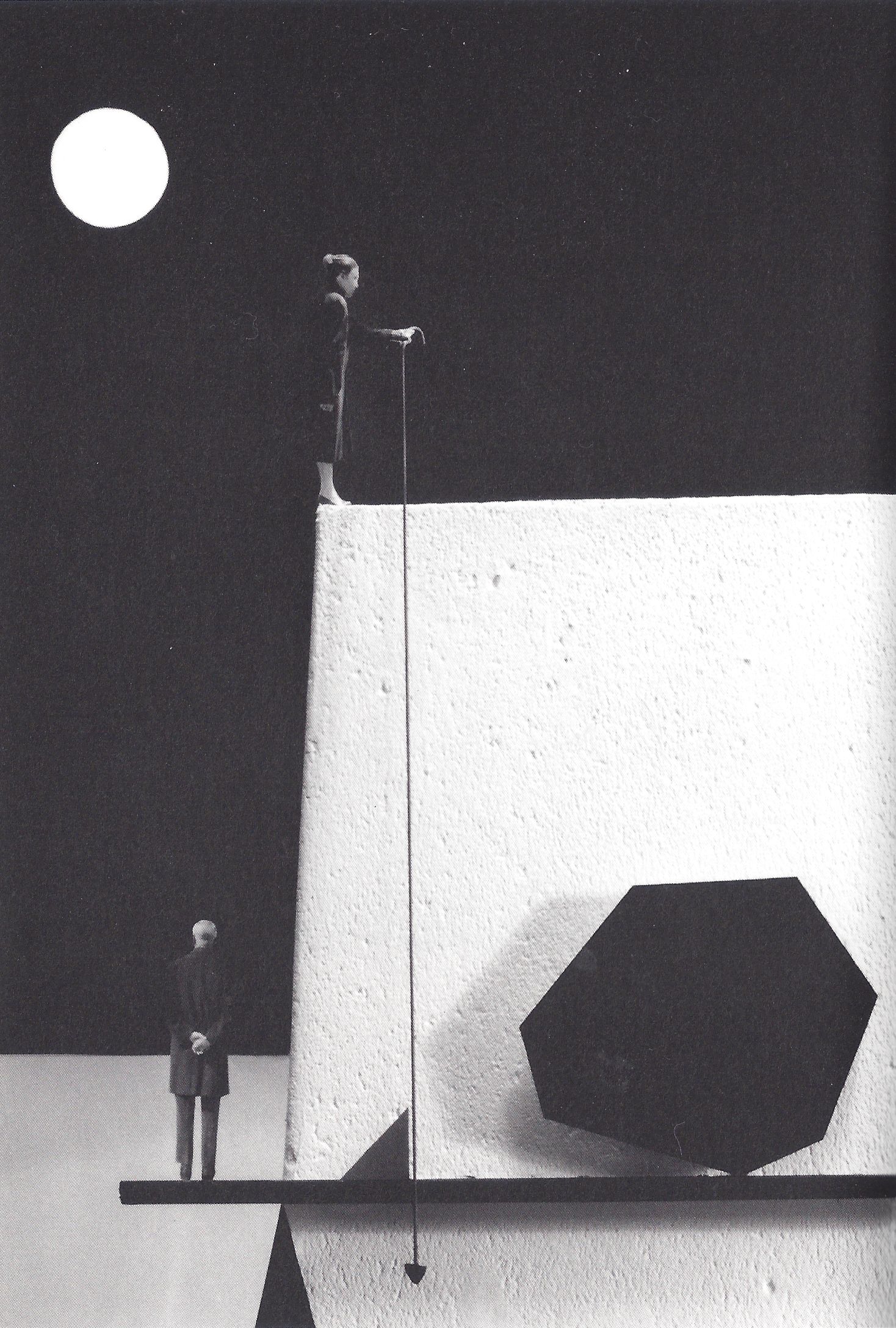

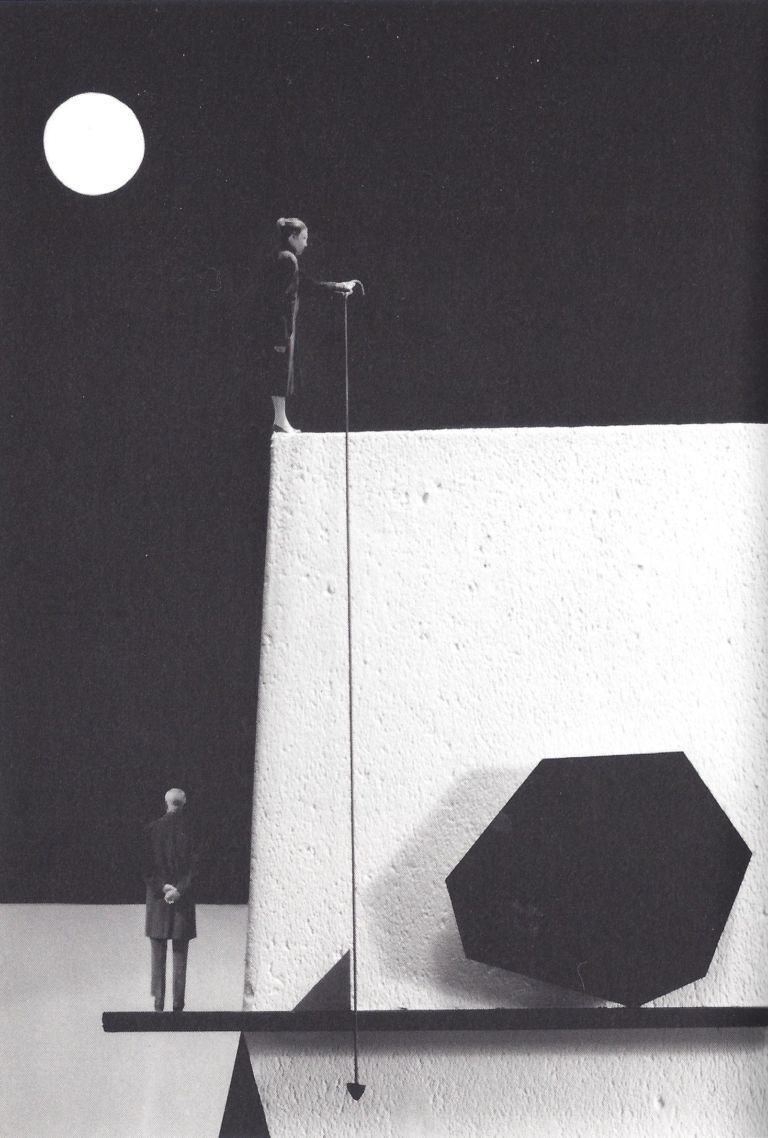

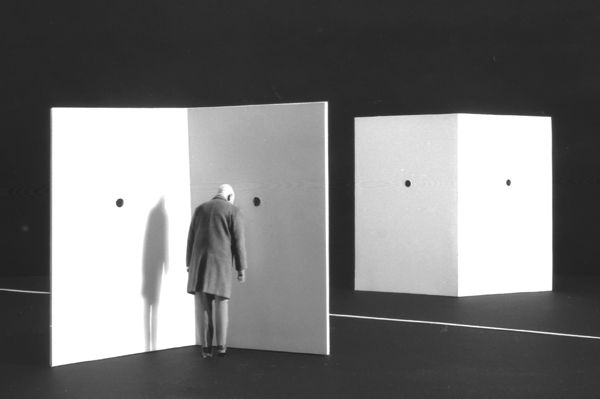

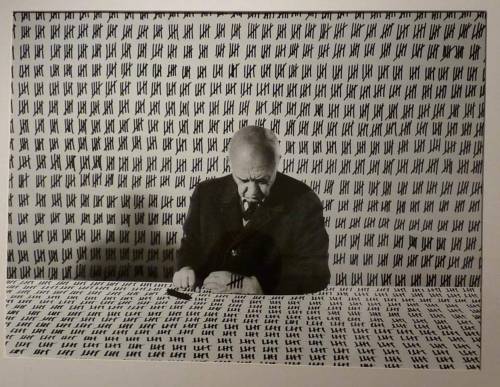

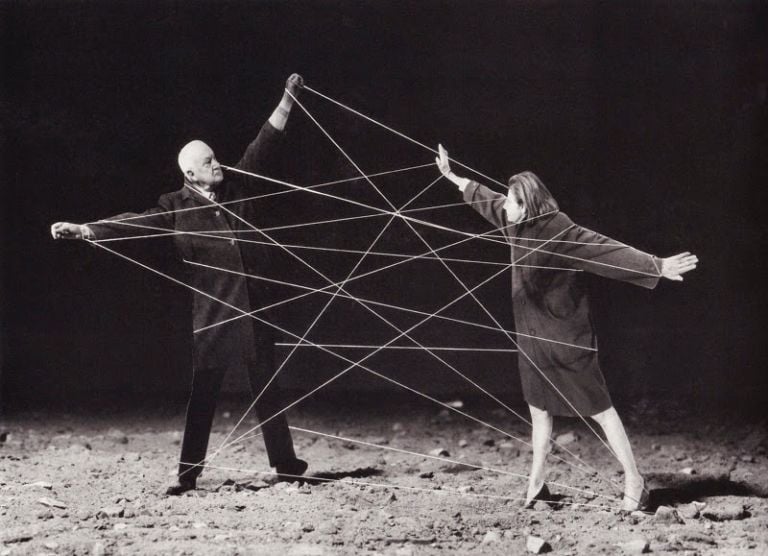

Lui, in carne e ossa, poi assieme alla moglie Monique – trascinata dentro al suo teatro delle ombre – poteva essere quello che voleva, dove voleva, nelle situazioni che inventava. Insieme al suo alter ego onirico, battezzato “Monsieur G.”, con indosso un vecchio cappotto scuro, ritrovato in un armadio di famiglia, si trovò demiurgo di un racconto senza volume, senza materia, senza colore, a parte il peso e la luce dell’immagine su carta. Immagine pensata, costruita ad arte e riempita di senso.

Quella di Garcin era la galassia delle possibilità inaudite, delle grandi questioni esistenziali, dei segni sommersi, dell’utopia giocosa che solo nel perimetro di una fotografia poteva farsi mondo, sul serio. Immagini destinate a milioni di occhi, tra miriadi di associazioni simboliche pescate sul fondo del suo cervello e in chiunque vi fosse finito in mezzo, specchiandosi, ritrovandosi. Immagini piene di dolcezza, tra le cui maglie l’inquietudine si insinuava di continuo; e l’ironia era lì a stemperarle entrambe, come scintilla di intelligenza, mentre il sogno funzionava da cornice, orizzonte, spazio d’elezione per dei tipici “teatrini” animati: set minuti di poesia in azione.

Gilbert Garcin, Géométrie conjugale (d’après Paul Klee)

LA STRADA DELL’INCONSCIO

Fu un surrealista tardivo, Garcin, nato e cresciuto negli anni in cui sperimentavano Man Ray, Magritte, Dalì, Breton, Lotar, Brassaï, Cahun, senza che la cosa lo potesse riguardare: prima in fasce o troppo giovane, poi impegnato a fare l’imprenditore. E quando, negli anni ‘90’, la ricerca fotografica viaggiava su territori radicalmente differenti, egli si trovò a fare i conti – per caso, per imprinting, per indole o predestinazione – con la sfida di quegli stessi pionieri, avventuratisi fra le tracce di un inconscio universale e le trame di una natura pervasa da segni, da incastri misteriosi, da scritture informi e da forme come archetipi, tutte da decifrare.

Garcin fu un artista analogico, disinteressato alla tecnologia, anche in questo sintonizzato con le esperienze di chi, nei primi decenni del secolo scorso, aveva indagato le tecniche del collage, i montaggi su pellicola (quelli simbolici di Luis Buñuel, quelli “delle attrazioni” di Ėjzenštejn), l’automatismo corsivo, i rayogrammi, la polarizzazione e la solarizzazione. E così Gracin usava forbici, colla, oggetti comuni – fili, corde, cornici, massi, chiodi, dischi, moduli geometrici, bottoni – per allestire i suoi quadri immateriali, luoghi in cui l’inconscio si poteva proiettare. Al centro la solitudine, l’incomunicabilità, le dinamiche di coppia, e ancora meditazioni sull’infinito, viaggi sulla luna, passeggiate lungo autostrade di carta sospese nel niente.

Mister G., fortunato libretto di Gilbert Garcin ripubblicato nel 2009 da Postcart

Un esistenzialista, che a Sartre sicuramente guardò e che il mito di Sisifo declinò in più versioni, affascinato continuamente dalla dimensione dell’onirico, del surreale. Surrealista in senso magrittiano, dunque, lasciando spazio a una sobrietà visiva scandita da poesia, da finezze concettuali, da accostamenti aggraziati e lievi. E scandita – come per Magritte, di nuovo – da ragionamenti intorno al senso dello stare al mondo, con la fatica del cammino, il non senso in agguato, la paura e l’attrazione per il vuoto, la dimensione dello spaesamento, la seduzione del perturbante, il mistero dell’amore, il desiderio per l’altrove, la spinta verso il cielo, la minaccia dell’alienazione e la profonda liaison tra la chiarezza del visibile e la potenza di ciò che non si vede.

Gilbert Garcin, L’Attraction du Vide, 2001

CITAZIONI COLTE. DA DUCHAMP A PARMIGIANINO

Grandi temi, affrontati con ironico candore, se è vero che a sfiorare l’universale, restando dalla parte della semplicità, in pochi sono bravi. E non si contano le citazioni colte, a proposito di una complessità consegnata al pubblico senza fronzoli, forzature, soluzioni ostiche e codici elitari. Oltre al mito di Sisifo torna spesso Icaro, con la sua spinta verticale; oppure Diogene, con un inno alla filosofia e alla sua luce, piazzando una lampadina accesa al culmine di un enorme groviglio incandescente. E torna il vuoto in modo ossessivo, a misura di funamboli, equilibristi, sognatori, cosmonauti in attesa di balzare dentro a una cornice monumentale, di finire tra le stelle o di vincere la sfida della soglia, a ridosso di un burrone. Il vuoto di Yves Klein, naturalmente, che echeggia pur non dichiaratamente: è il ricordo di quel mitologico salto, consumato in un giorno di novembre del 1960, a Parigi. Così come viene in mente Lucio Fontana, con i suoi vortici di neon a misura e dismisura dello spazio: più volte Garcin ha ricamato segni attorcigliati, catene di cerchi, gomitoli di fili, cercando scritture imperfette nella perfezione dell’Essere illimitato.

Sono invece richiamati espressamente nei titoli di alcune opere artisti come Klee (“Nocturne (d’apres Paul Klee)”, 2004 – “Géométrie conjugale (d’après Paul Klee)”), Motherwell, (“La précarité (d’après Robert Motherwell)”, 2005); Kline (“La Tour de Babel (D’après Franz Kline)”), Duchamp e il suo celebre congegno erotico da voyeur (“Etant donnès – le voisinnage (d’aprés Marcel Duchamps)”, 2008), il Parmigianino, dinanzi alla cui meravigliosa Antea l’artista s’incatena (“Addiction (d’après Le Parmesan, Portrait d’Antea)”, e poi Malevic e consorte (“Le Yin et le Yang ou les Malevitch choisissent un tapis”), nella divertente reinvenzione dei due rivoluzionari quadrati bianco e nero, in forma di tappeti da acquistare.

Gilbert Garcin, Regard sur la peinture contemporaine

Ed è tutta la pittura del ‘900 a farsi soggetto, nell’efficace scatto dal titolo “Regard sur la peinture contemporaine” (2005): Monsieur G., col suo inseparabile cappotto, è appollaiato su una scala; intorno il niente, una distesa di sabbia senza riferimenti, nulla a parte qualche masso sparso. Nemmeno il mare s’intravede. Lui, unico attore, impugna un rullo e si cala nei panni del pittore. Il nero prende corpo, in un gioco d’astrazione radicale che cancella l’aria, il campo visivo, l’immagine stessa destinata a sparire. E sparirà anche lui, alla fine, sopprimendosi con l’ultima pennellata di colore. Un’implosione progressiva, talmente assurda da diventare buffa, concettualmente densa e aperta a mille letture: l’arte e la pittura contemporanea cancellano il racconto, la figura, le regole e i contorni chiari, ribaltando la luce col buio, l’alto col basso, l’emerso con l’inconscio. E rifondando il mondo, nel solco del linguaggio e della visione.

E così la fotografia. Piano immateriale in cui, con l’aiuto delle mani e dell’immaginazione, Gilbert Garcin divenne Monsieru G., tuffandosi nel vuoto. E ritrovandosi dall’altro lato dello specchio, dell’immagine, del taglio, della tela; e della propria vita stessa, cominciata daccapo e in una direzione nuova, quando la vecchiaia iniziava a venire. Il tramonto, ribaltato nel mattino.

– Helga Marsala

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati