Performance, corpo e futuro. Intervista a Regina José Galindo

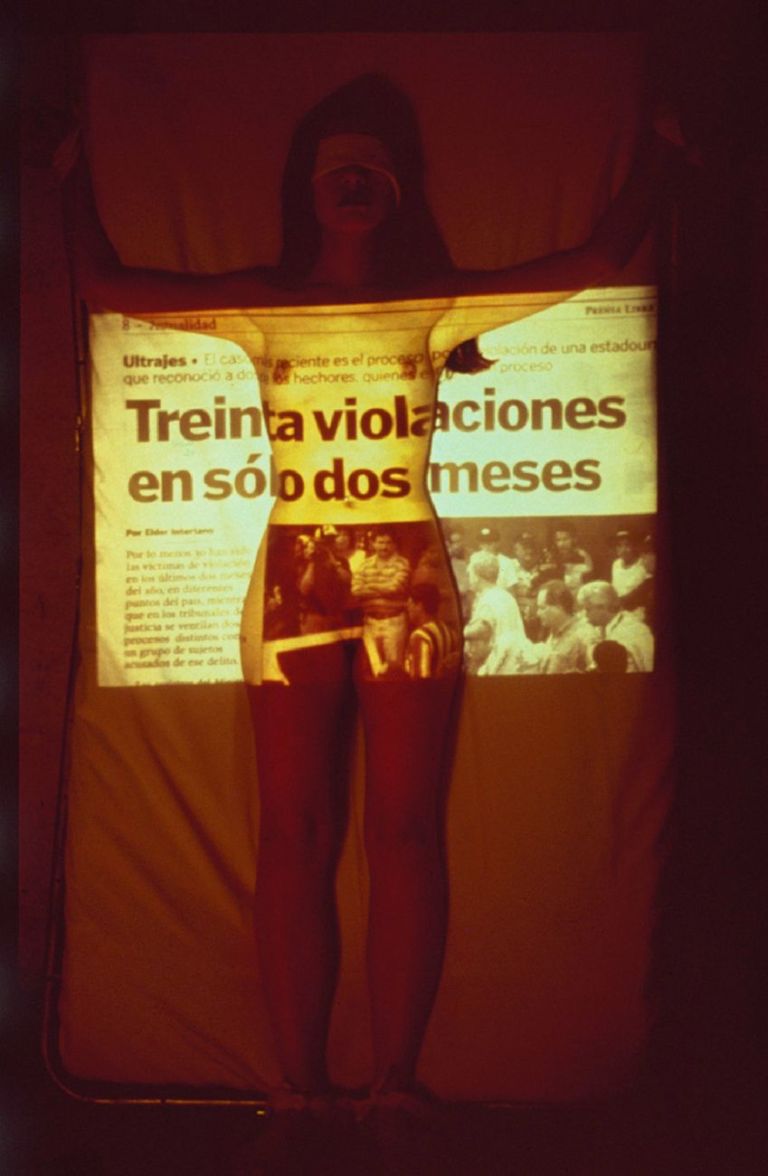

Performer per eccellenza, Regina José Galindo fa il punto sulla sua pratica artistica e riflette sulla condizione del corpo in tempo di pandemia.

Originaria di Guatemala City, classe 1974, Regina José Galindo ha fatto del corpo lo strumento privilegiato di una pratica artistica intensa. Abbiamo parlato con lei del suo percorso e del destino della performance nel post pandemia.

Hai iniziato la tua pratica artistica traslando e trasportando la poesia in immagine visuale, ad esempio nella performance Dolor en un pañuelo (1999), che prende appunto il nome di un tuo poema. Mi piacerebbe sapere se il medium testuale è parte influente nelle tue performance e se vi è in qualche un modo un parallelismo processuale nella concezione del lavoro.

La parola è uno strumento essenziale nel mio lavoro. Nei miei processi le parole svolgono la funzione di linee. Passo pomeriggi interi scrivendo piccole idee, piccole frasi, piccoli testi che possono portarmi a qualcosa. Provo a costruire immagini con le parole. Immagini che non riescono a materializzarsi fino a quando non vengono prodotte e quindi tradotte in azione, in qualcosa di concreto.

Devo confessare che la stretta relazione che avevo con le parole negli anni della mia gioventù non l’ho mai più recuperata. Quando scrissi Personal e Intransmisible, nel 1998-99, scrivevo con un impulso vitale, la mia energia era diretta totalmente all’atto di scrivere. Quando iniziai a produrre azioni, la parola passò in secondo piano: era uno strumento che mi aiutava ad arrivare a qualcos’altro. Poche volte riesco a sedermi a scrivere una poesia, e mi manca. Quando mi si sbloccano le parole e costruisco una poesia, mi sento molto felice.

L’approccio alle circostanze in cui operi si è evoluto nel corso degli anni. Se inizialmente l’esigenza era portare le problematiche politico sociali guatemalteche al centro del dibattito politico internazionale, mettendole in evidenza, successivamente hai iniziato ad avere una attenzione ai contesti politici e sociali in cui vai ad agire, con una particolare attenzione alle comunità con cui ti relazioni. Com’è nato questo cambio di approccio e quali sono le modalità in cui operi?

Ho iniziato a essere un’artista all’età di 24 anni e con una visione molto limitata del mondo. L’ambiente circostante era la mia realtà. Quando ho iniziato ad aprirmi verso l’esterno, a viaggiare e a conoscere altre realtà, ho cominciato ad avere una coscienza diversa delle cose. Iniziai a capire passo dopo passo che ogni contesto è sostenuto dalla propria tragedia e che molte volte questa tragedia coincide con un’altra, o un’altra ancora in un’altra regione.

Sebbene si parli di problemi o situazioni politiche specifiche, bisogna capire che alla fine i grandi problemi derivano da grandi mali universali. La voracità verso il potere, verso la terra, verso il denaro. Il potere, quello economico, è la base fondamentale dei problemi dell’umanità.

Continuo a relazionarmi e continuo a parlare del mio contesto, è quasi sempre presente in un modo o nell’altro. Forse non in maniera così evidente, però quando parlo di ingiustizia mi riferisco anche all’idea del difficile accesso alla giustizia che si vive nel mio Paese. Il mio contesto e le sue problematiche sono anche le mie problematiche, perché continuo a vivere in Guatemala.

Regina José Galindo, Perra. Stampa lambda su forex, 93×70 cm. Courtesy dell’artista e PrometeoGallery, Lucca Milano

Il filosofo Thomas Nail in Being and Motion (2018) propone una chiave di lettura della contemporaneità attraverso l’accezione di “kinopolitica”, ossia una politica che pone le basi nel flusso e nel movimento. Il movimento dei corpi è da sempre concepito come un dinamismo da controllare e disciplinare, e mi sembra che in molte tue performance come Curso de supervivencia para hombres y mujeres que viajarán de manera ilegal a los Estados Unidos (2007) vi sia una particolare responsabilità verso il migrante, verso la figura politica del XXI secolo. Cosa ne pensi?

Il migrante è un individuo libero che esercita il proprio diritto fondamentale di ricerca di una vita migliore. Tutte e tutti dovremmo avere questo diritto. Però non tutti hanno questa necessità di ricerca, questa sete di cammino. È l’avidità di coloro che ostentano il potere che ha reso la terra uno spazio di saccheggio, di lotta e calvario. Muoversi come atto di sopravvivenza, muoversi perché se ci si ferma si muore. Muoversi anche se non si vuole. Anche se questo significa in parte morire, fermarsi significa morire del tutto. Impadronirsi, saccheggiare, portare via, scappare, sopravvivere. La storia dell’umanità…

In molti tuoi lavori, come La Intención (2016) o Suelo Común (2013), sei tu a farti carico e catalizzatore della violenza e della sedimentazione della ferocia, inducendo il pubblico ad agire nei tuoi confronti. Esiste in questo approccio l’obiettivo di produrre attraverso la performance un certo tipo di coscienza e responsabilizzare chi partecipa attivamente o no alle tue azioni?

Mi interessa specialmente quando riesco a concretizzare un progetto che comprenda la partecipazione attiva e non contemplativa da parte del pubblico. Se partecipa, sarà maggiore la sua ricettività. Non intendo dare lezioni di vita o di morale, non credo spetti all’arte. Agendo o interagendo, mi sembra che si ottenga una risposta più efficace.

In un’intervista per LASS affermi di non essere un artista politico ma un individuo politico. In un periodo storico che Bifo in un recente articolo per NOT definisce come caratterizzato dalla convulsione, ovvero movimenti bruschi e incontrollati attraverso cui il corpo collettivo (da Hong Kong al Cile, da Quito a Baghdad) si ribella senza trovare però per il momento un cervello comune, come collochi il ruolo dell’artista e dell’arte all’interno dei processi di soggettivazione politica?

Il mio interesse iniziale per l’arte, il motivo per cui mi ci sono avvicinata, era per parlare, per dire, per esprimere. Non vengo da una scuola d’arte tradizionale, i miei interessi non erano del tutto formali. Ho imparato lungo la strada, nel fare, nell’agire per sostenere le mie idee. Il mio processo creativo rispondeva alla mia necessità di agire o dire come conseguenza del disagio causato da un’infinità di situazioni che è toccato vedere e vivere in prima persona nel mio contesto. È difficile nascere in un Paese come il Guatemala e non avere una coscienza e una preoccupazione politica, perché il Paese è ed è sempre stato un Paese di convulsioni politiche. Sono nata nel 1974, a Città del Guatemala, sono cresciuta nel mezzo di colpi di Stato, bombardamenti e il tradizionale “usted papá usted mamá” [discorso televisivo nazionale tramite cui Ríos Montt indottrinava i guatemaltechi, N.d.R.]. Figlia di un giudice… E questo si riflette nel mio lavoro, però anche nel modo in cui agisco quotidianamente.

Regina José Galindo, El peso de la sangre, 2004, Plaza Central, Città del Guatemala, lambda print on forex, 75×100 cm. Photo credit Belia de Vico. Courtesy dell’artista e PrometeoGallery, Lucca Milano

In questo periodo storico sembra che la rivendicazione del diritto di apparizione del corpo nell’azione performativa plurale abbia subito una contrazione, data la difficoltà di agire pluralmente e fisicamente nello spazio pubblico e l’incessante invasione e produzione di contenuti da parte delle istituzioni all’interno delle piattaforme social. Essendo il corpo il medium al centro della tua pratica, quale ruolo credi che abbiano la performance e l’arte in questo momento?

L’errore sta forse nell’avere una lettura tanto lineare del corpo: il corpo va oltre la dimensione fisica. È troppo presto per speculare sopra il destino dell’arte, è troppo presto per speculare sul destino, punto. L’arte e la cultura in questi momenti giocano un ruolo fondamentale nella vita degli individui, data l’offerta di ogni tipo di evento in Rete, sono sicura che le persone che non si avvicinavano all’arte, ora l’hanno fatto. È una specie di oasi nel mezzo del caos e della paranoia a causa della malattia, della fame e della morte. Il corpo attraverso lo schermo continua a essere un corpo.

D’altra parte, abbiamo tutte le esperienze performative che questa crisi ha scatenato, dalle persone che applaudono sui balconi a Madrid, passando per le lenzuola appese alle finestre in Italia come protesta per l’omicidio di un’infermiera per mano del suo partner [per la precisione, una studentessa di medicina, strangolata dal fidanzato il 31 marzo scorso, N.d.R.], all’incubo dei corpi trasformati in fiamme in Ecuador o alle bandiere bianche della fame in Guatemala. Chiaro che è una dimensione performativa distinta: non è arte, è la vita stessa.

‒ Arnold Braho

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati