Il romanziere Giorgio Manganelli e la letteratura dell’illusione

Il 28 maggio di trent’anni fa moriva prematuramente Giorgio Manganelli, romanziere, giornalista, pensatore intellettualmente onesto e innovativo. Un nome purtroppo quasi dimenticato, ma che, riscoperto come merita, rivelerebbe una straordinaria attualità. Ne abbiamo parlato con la figlia Lietta.

“Il fatto di non essere in galera è semplicemente un segno che da noi lo Stato non funziona”. Non è una battuta, ma un’amara constatazione della furbizia malata di un Paese che non ha memoria né cultura civile. Come disse Giovanni Falcone: “Noi arrestiamo i padri, ma voi educate i figli”, e se Manganelli fosse studiato nelle scuole chissà che questa educazione non fosse ben più diffusa di quanto non sia in realtà. I suoi corsivi degli anni 1972-1989 li ha raccolti Adelphi in Mammifero italiano (da cui è tratta la citazione d’apertura): documento prezioso di misera storia patria, in cui si scopre che Manganelli fu tra i pochi, con Pasolini, Biagi e Montanelli, a deplorare la cattiva coscienza di un’Italia basata sulla corruzione, il clientelismo e il qualunquismo; lo fece da uomo onesto senza tessere di comodo e senza ipocrisia. Per questo i suoi scritti sono caustici, ironici e amari quanto un quadro della Nuova Oggettività tedesca. Del resto, in entrambi i casi il soggetto è una Nazione in piena decadenza, dove il senso civile e la dignità si perdono in situazioni veramente sconsolanti.

LA VERITÀ DELL’ILLUSIONE SECONDO MANGANELLI

Per Manganelli la letteratura doveva distillare tutto il vero possibile, per produrre un “falso” che avesse però tutte le caratteristiche della credibilità, in cui ogni lettore potesse riconoscersi o comunque riconoscervi vicende altrui. È quasi un voyeurismo dell’esistenza, che non guarda tanto alla trama bensì al lavorio interiore di chi si trova intrappolato in suggestive quanto inquietanti caverne-salotto, un po’ fisiche un po’ mentali, sulla scorta di Lewis Carroll e quel mondo al di là dello specchio. La letteratura di Manganelli è pittura allo stato puro ‒ senza per questo che l’esercizio di stile prevalga sul contenuto ‒, spesso affine, ad esempio, al realismo magico pittorico di Alfredo Serri (altro grande dimenticato) che esplora luoghi intimi e segreti, specchi di esistenze e psicologie. I romanzi di Manganelli ricordano da vicino quelle composizioni tanto care al pittore toscano, con libri, strumenti musicali, sculture, candelabri, fascicoli e tomi rilegati, che se da un lato omaggiano garbatamente le Wunderkammer o i cabinets d’art rinascimentali (scrigni preziosi di malinconie esistenziali), dall’altro denotano appunto una segreta passione per le ambientazioni d’interno, luoghi dove appartarsi nel silenzio e ricostruire quell’universo che sembra sfuggire. E qui Manganelli abbandona il lettore, lo lascia solo davanti alla mendace parola scritta, lo spinge nel baratro di un rinnovato inferno dantesco che però si scopre luogo di paradossale iniziazione alla condizione umana. Non si può vivere senza aver compreso la morte.

Fondamentalmente non è stato uno scrittore di storie, ma di riflessione, eppure riuscì a suo modo a scrivere anche romanzi, forse perché nonostante tutto fu narratore “di pancia”, e si gettava nell’esistenza con foga genuina, anche solo per sottolinearne le storture con uno stile a metà fra il saggio letterario ‒ ma talvolta anche antropologico o sociale ‒, e il racconto visionario.

Manganelli contempla il panorama, anni Sessanta. Archivio Lietta Manganelli

MANGANELLI E LA MORTE

Che l’umanità sia malata di mortalità non lo pensava soltanto Terzani; anche Manganelli era del parere, e dedicò all’argomento appassionate elucubrazioni, infondendovi una certa appassionata amarezza, tale da ricordare quella di Louis Ferdinand Céline, ma anche con quel sensuale corteggiamento che lascia pensare al Principe di Salina mentre osserva una copia di Greuze nella biblioteca solitaria dei Ponteleone. Il risultato di questo sentire fu Hilarotragoedia, un singolarissimo romanzo a due facce: una, sulla paradossale arte del morire, e un’altra su quel teatro di passioni carnali e mentali che è la vita. Niente Eros e Thanatos, bensì commedia e tragedia, come suggerisce lo stesso titolo, amalgamate con una continua invenzione linguistica che ricorda le invenzioni formali di Hieronymus Bosch, precursore del Surrealismo. È proprio del genio conciliare cose all’apparenza inconciliabili. Così accade per Manganelli, il cui registro linguistico ha qualcosa di Manzoni nel costruire accostamenti psicologici, ma anche accenti vibratamente dannunziani in quella sua eleganza che lascia emergere l’amara ironia del dandy così come la maschia “violenza” latina. Un linguaggio sperimentale, che un po’ risentì della frequentazione del Gruppo 63. Ma fu una delle poche mondanità che si concesse, perché pur abitando a Milano Manganelli si tenne lontano dalle pacchianerie che la città ha sempre saputo offrire. Cercava una letteratura che arrivasse al cuore delle questioni e la trovava osservando le stelle, come un gatto appollaiato sui tegoli raffreddati dalla luna; i suoi romanzi possiedono l’arte del frammento, spargono indizi e incertezze sul sentiero già tossico dell’esistenza, tra spettri, dubbi, reminiscenze, spazi angusti dove ricavare a fatica un comodo giaciglio. Romanzi larghi come le giornate che sognava De Crescenzo, ma senza eroi, o meglio con tanti eroi anonimi che ridono in faccia al dolore e all’amarezza. Ben consapevoli che, in fondo, si vive soltanto una volta.

UN INGIUSTO OBLIO

Purtroppo, a testimoniare l’oblio in cui sono tenuti gli intellettuali scomodi come Giorgio Manganelli, l’impossibilità del centro studi a lui intitolato (fondato nel 2010 dalla figlia Lietta) di proseguire l’attività se non su scala ridottissima, con il solo impegno dei fondatori privati; in dieci anni, nessuna istituzione pubblica ha sentito il dovere morale di sostenere il centro, né promuovere l’opera dello scrittore, che pure gioverebbe alla qualità dell’istruzione, se fosse studiato almeno nei licei. E sarebbe da riscoprire anche quel capitolo della sua vita che lo vide militare nella Resistenza. Comunque, condivide l’oblio con un altro spirito a lui affine: quel Giovannino Guareschi nato a Fontanelle di Roccabianca, a poche centinaia di metri da quello Stagno di Roccabianca, dove invece nacque suo padre. E Manganelli si portò sempre nelle vene un po’ del carattere ardente della Bassa, fatto di amore per l’onestà e di quella genialità scombinata che può donare solo una terra dove il sole “picchia martellate sulla testa della gente”.

Manganelli il giorno del matrimonio con Fausta Preschern, nel 1946 a Milano. Archivio Lietta Manganelli

PAROLA ALLA FIGLIA LIETTA MANGANELLI

La figlia Lietta ricorda l’illustre genitore con illuminanti aneddoti sul suo carattere, il suo pensiero, e la poliedricità delle sue frequentazioni intellettuali. Ne esce un ritratto sincero che dà la misura di una personalità non convenzionale.

Cosa fu, per suo padre, la scrittura?

Per mio padre la scrittura fu estremamente importante. Se, durante gli anni dell’università, riempiva quaderni e quaderni di scritti critici e recensioni (si spera veramente che prima o poi questi testi vedano la luce in quanto sono la testimonianza di un’intelligenza vivissima e una cultura decisamente particolare), poi iniziò a scrivere per se stesso. Fu il suo psicanalista, Bernhard, a spingerlo a fissare sulla pagina le sue angosce e i suoi incubi. Nacque così Hilarotragoedia, folle trattatello che catapultò il Manga nel mondo della letteratura.

C’era poi un altro motivo per cui il Manga scriveva: per sapere cosa pensava. Non è un ossimoro, è una sua affermazione: “Devo scrivere per sapere cosa penso”. Dopo Hilarotragoedia non si fermò più, continuò a scrivere: avrà poi capito cosa pensava? Io me lo auguro, anzi ne sono sicura.

Lo stile di Manganelli lo si può definire “pittorico”, è infatti evidente una certa influenza del mondo dell’arte. Quali furono i suoi rapporti personali con la scena artistica italiana?

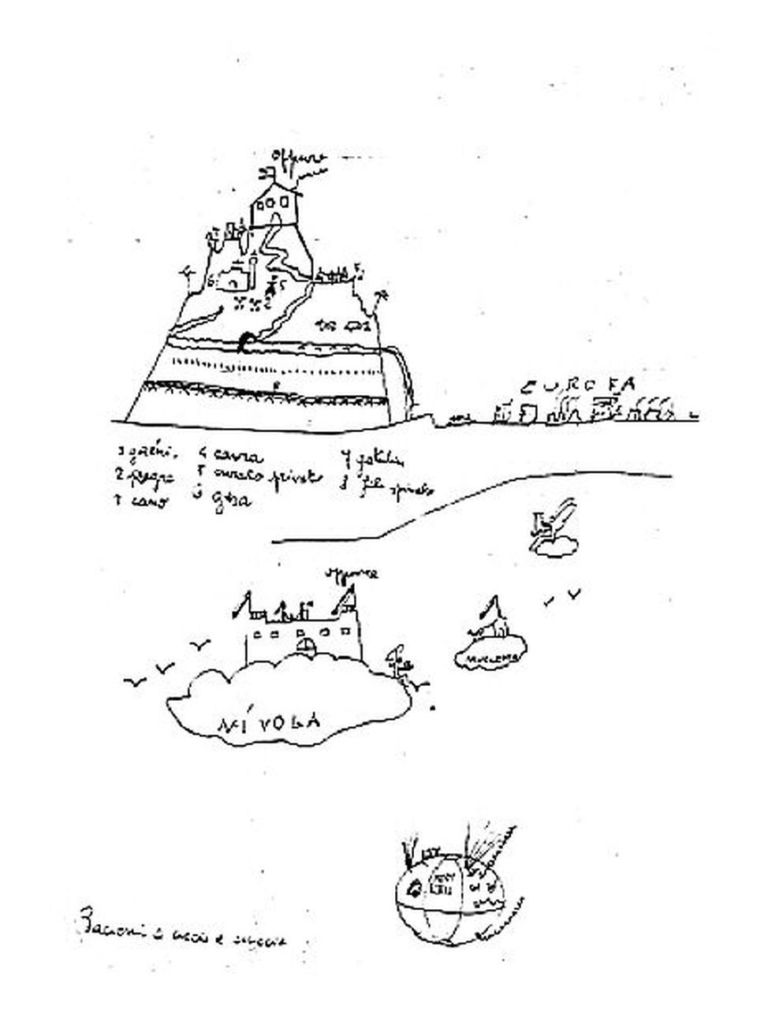

Mio padre ha sempre avuto un forte legame con l’arte e gli artisti, per i quali ha sempre provato una grande invidia. Ha sempre amato le arti figurative anche se non era in grado di tenere una matita in mano. L’unica cosa che riusciva a fare erano degli strani, primitivi, infantili “graffiti” (non saprei come chiamarli) con cui istoriava le lettere alla fidanzata, poi moglie e, dopo ancora, mia madre, e ad alcune delle compagne. Già durante la Resistenza ebbe come compagno di lotta e amico il pittore e scenografo Giovanni Voltini che fu con lui nel Comitato di Liberazione. Nel 1963, quando entrò, sia pure dalla porta di servizio, nel Gruppo 63, si legò particolarmente ai pittori, non certo agli scrittori, con cui aveva un rapporto a dir poco conflittuale. Il suo migliore amico fu certamente Gastone Novelli, che fu l’autore dei quadri, molto amati da mio padre, sull’Hilarotragoedia. Per Gastone, mio padre scrisse in morte uno splendido e sentito ricordo. Senza dimenticare Nanni Balestrini, Giosetta Fioroni e Baruchello, solo per citarne alcuni. Ma molti altri furono gli artisti suoi amici, e per molti scrisse articoli rimasti memorabili: Fausto Melotti, Chiara Andreis e altri. E poi, i suoi importanti scritti sull’arte classica: Tiepolo, Michelangelo e molti altri. Anche questi, raccolti, sarebbero decisamente fondamentali, ma al momento dormono in un cassetto.

Milanese per sbaglio, Manganelli si sentiva “uomo della Bassa”, come Giovanni Guareschi. Ci fu un qualche rapporto fra i due?

Certo, Manganelli era “uomo della Bassa”, nel senso più rustico, cioè “orso come pochi”. Aveva pochissimi rapporti con chicchessia, penso che le persone in fondo gli dessero noia. Non ebbe rapporti con Guareschi, ma a parte l’assoluta differenza di credo politico, non credo che fosse per poca simpatia, bensì perché realmente il Manga stava bene da solo.

La vita di suo padre conobbe anche una fase non legata al mondo della cultura, ma non per questo meno importante: la Resistenza. Cosa le raccontava suo padre di quegli anni?

Tanto per restare in tema: non mi raccontò mai assolutamente niente. Non ne parlava mai. Fui io che, prima del tutto casualmente, poi con la testardaggine che mi contraddistingue, iniziai a cercare notizie e documentazioni. E non fu per lui un momento senza importanza, anzi. Sfollato nella Bassa, per sfuggire a tre condanne a morte, ebbe un peso notevole nel movimento. Fu arrestato, rischiò la fucilazione, si salvò in modo rocambolesco, fu per cinque giorni sindaco di Roccabianca, in quanto i tedeschi erano scappati e gli alleati non arrivavano… eppure non ne parlò mai. Sembrava che tutto quel periodo avesse fatto parte della vita di un altro.

Giorgio Manganelli negli anni Settanta. Archivio Lietta Manganelli

Lei, attraverso i ricordi delle frequentazioni di suo padre, ha vissuto, seppur giovanissima, il clima della cultura italiana degli Anni Cinquanta-Sessanta. Come lo descriverebbe?

I miei primi ricordi risalgono ai miei primissimi anni. Avevo tre anni e in casa mia, a Milano, c’era il salottino rosso, il salotto degli intellettuali, Maria Corti, Vittorio Sereni, Spagnoletti, a volte Quasimodo. Mio padre mi portava da loro, mi “esibiva”, un buffetto sulla guancia e poi via. Mi parevano strani: parlavano, parlavano, non erano mai d’accordo e poi il giorno dopo ricominciavano. Poi ho incontrato Alda Merini e tutto è cambiato. Ma dopo poco ho perso tutti e due. Ho ritrovato mio padre quando avevo circa 18 anni e i giochi erano ormai fatti. Il mondo della letteratura non mi interessava, anzi tendevo a sfuggirlo e per anni, molti anni, mi occupai di tutt’altro. Fu solo dopo la morte di mio padre che feci pace con “la letteratura come menzogna”, per dirla con il Manga, e me ne appassionai. Oggi è la mia vita, ma ho dovuto fare un giro tortuoso e lunghissimo per arrivarci. D’altronde, come dicev mio padre: “L’unica via diritta è il labirinto”.

Attraverso i suoi corsivi per il Corriere della Sera e altre testate, suo padre non risparmiava critiche all’Italia, soprattutto per il periodo difficile come gli Anni di Piombo. Cosa combatteva suo padre con l’arma della penna?

Mio padre, attraverso l’arma della penna, combatteva l’approssimazione, l’ignoranza, la supponenza, la mancanza di coraggio (detta da lui è veramente un controsenso) che sono tipici del popolo italiano. E soprattutto combatteva la “capacità del popolo italiano di salire sempre sul carro del vincitore”. Ma l’Italia gli faceva anche pena e, in fondo, tenerezza. Un giorno mi disse: “Cosa ci vuoi fare, l’Italia è una barzelletta raccontata male”.

Cosa resta, secondo lei, della lezione di suo padre?

Resta la sua meravigliosa scrittura, la sua fantasia, la sua assoluta mancanza di banalità, la sua capacità di vedere oltre, la sua sterminata cultura. Dai suoi viaggi ha portato e ci ha regalato i suoi elogi alla diversità, a noi che ora siamo così rinchiusi nel nostro orticello e vediamo tutto ciò che è “diverso” come “nemico”. Penso che oggi si senta molto la mancanza di uno scrittore come lui. Ricordo una frase di Franco Maria Ricci, poco dopo la morte di mio padre, riferendosi ai suoi splendidi reportage: “Peccato che non possa mandarcene uno da dov’è ora. Sarebbe splendido”. Anch’io ne sono assolutamente convinta.

‒ Niccolò Lucarelli

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati