La videoarte di Mario Sasso in televisione

Durante la pandemia ci siamo interrogati su come l’arte e la cultura possano esistere dentro un monitor. Di arte in tv abbiamo parlato con Mario Sasso, pittore sperimentale, videoartista, per quarant’anni collaboratore della Rai.

Si fa un gran parlare in questi giorni di come si possa trasportare l’arte all’interno di un monitor, che sia esso quello della televisione o di un dispositivo collegato a internet in cui sia prevista una minima interazione da parte del pubblico.

Molti si sono affrettati a pubblicizzare una serie di iniziative, anche rivolte alla scuola, in cui degli intellettuali sono stati posti davanti a una videocamera, spesso quella del proprio cellulare, per dei monologhi, o, nel migliore dei casi, hanno reso disponibili video di repertorio da archivi, materiale anche preziosissimo, ma spesso nato per altri scopi.

Il risultato che abbiamo percepito è stato un noioso accavallarsi di appuntamenti live o meno, solo in alcuni casi imperdibili o realmente pensati utilizzando tutte le caratteristiche che oggi la tecnologia ci mette a disposizione.

Ma non sempre è stato così. Ci sono stati anni, che vanno dalle sue origini fino agli Anni Novanta, in cui la Rai Radiotelevisione italiana ha investito assumendo figure professionali come artisti e intellettuali e dando spazio alla cultura di ogni tipo, proprio per disegnare in modo sperimentale le immagini e le parole che, attraverso uno schermo, sarebbero arrivate nelle case degli italiani. Non a caso la trasmissione del maestro Manzi, Non è mai troppo tardi, spesso citata anche in questi giorni di scuola a distanza, è stata inaugurata con una sigla televisiva che è stata la prima di questo genere in tutta Italia.

Ne parliamo con Mario Sasso (Staffolo, 1934; vive a Roma), ideatore di questo genere artistico e collaboratore Rai fin dal 1959, pittore sperimentale, tra i primi a utilizzare la videoarte, e vincitore di prestigiosi premi, tra i quali la Nica d’oro al Festival di Arte Elettronica di Linz, insieme al musicista Nicola Sani nel 1990, e il premio Guggenheim nel ’98. Sasso ancora oggi, a 85 anni, ricerca soluzioni innovative per l’arte attraverso i linguaggi digitali.

L’INTERVISTA A MARIO SASSO

Com’è iniziata la tua avventura con la Rai e come è stato quando hai prodotto la prima sigla?

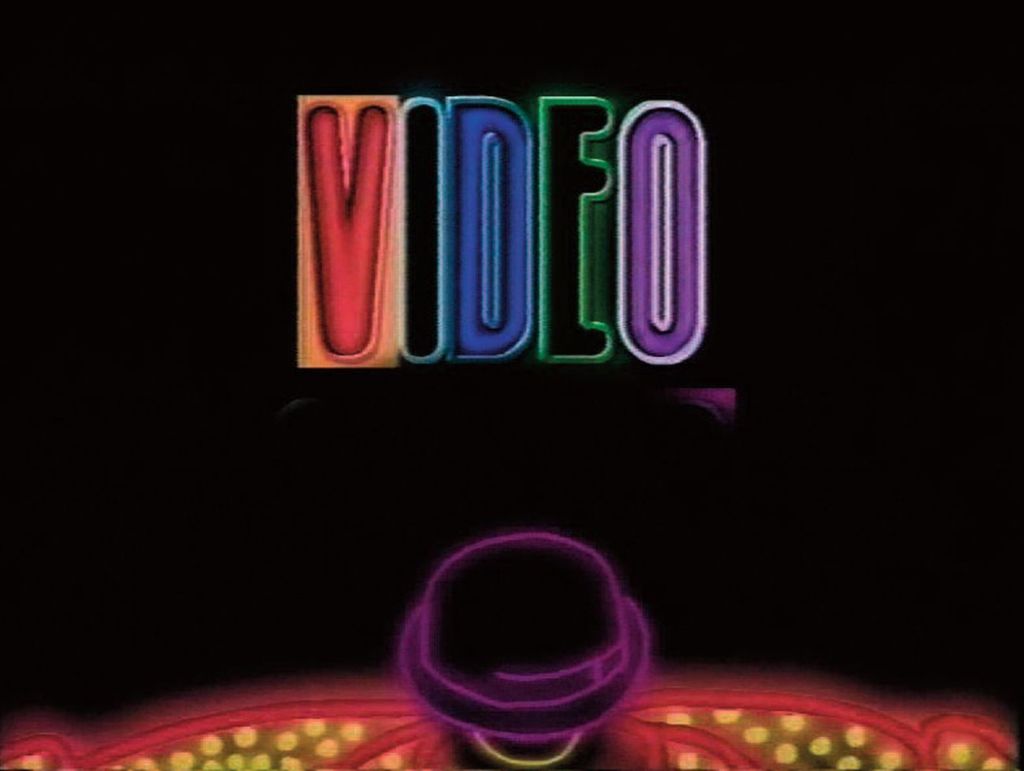

Prima ancora che le trasmissioni della televisione fossero inaugurate, i dirigenti cercavano figure professionali di “artisti”, perché solo loro avrebbero potuto pensare qualcosa che ancora non esisteva. Un mio conoscente portò i miei disegni – allora ero da poco arrivato a Roma per fare il pittore da Torino, dove avevo frequentato la scuola di Armando Testa – che piacquero e così fui reclutato. Quando nel 1968 fui chiamato per realizzare la sigla della trasmissione Non è mai troppo tardi mi ricordo che risposi “non sono un musicista!”, pensavo che si fossero sbagliati perché allora la sigla era un cartello fisso con la musica. Invece volevano qualcosa di nuovo per quel programma, che non esisteva: serviva del tempo alle persone per sgombrare il tavolo da cucina su cui studiavano, prendere il materiale e sedersi ad ascoltare.

E poi cosa accadde?

Su questa sigla ho poi fondato il mio lavoro: le sigle dovevano essere legate all’impaginazione dei programmi, avevano il compito di annunciare il tema della trasmissione e in quel momento io ho pensato che dovessi fare qualcosa che già appartenesse alla storia dei linguaggi artistici e il cinema neorealista mi ha dato l’idea: scrivere per chi non sapeva scrivere; davanti alla sede del tribunale di Roma c’erano ancora gli scrivani che con penna e calamaio, in bella grafia, scrivevano lettere per gli analfabeti; io ne ho portato uno nel centro di produzione e l’ho ripreso in 16 o 35 millimetri. Questo lavoro ha dato il via alla mia ricerca sui linguaggi.

Mario Sasso, Non è mai troppo tardi, 1969, sigla

Quali sono state le maggiori sperimentazioni, anche tecnologiche, che negli anni hai potuto portare avanti grazie alla Rai?

Le sigle si sono arricchite di contenuti tecnici ma anche culturali, dapprima la citazione di grandi temi della cinematografia è entrata nel sistema televisivo, poi tutti i riferimenti alla storia dell’arte soprattutto del dopoguerra; era importante che i contenuti delle sigle fossero sempre molto elevati, intensi, non trovare una formuletta solo estetica. Applicare delle emozioni ai temi sempre nuovi che la televisione dava. Anche nei telegiornali, che erano delle filosofie, così come ogni rete: avevano un loro contenuto politico ma anche estetico, il contenuto doveva essere intellettualmente corretto rispetto alla trasmissione. Per questo sono stato anche accusato che il mio messaggio visivo fosse difficile, troppo intellettuale, ma le persone di strada che interrogavamo, portieri, anziani, dicevano il contrario, che le immagini per loro erano un aiuto a leggere la trasmissione.

Quali strumenti utilizzavi?

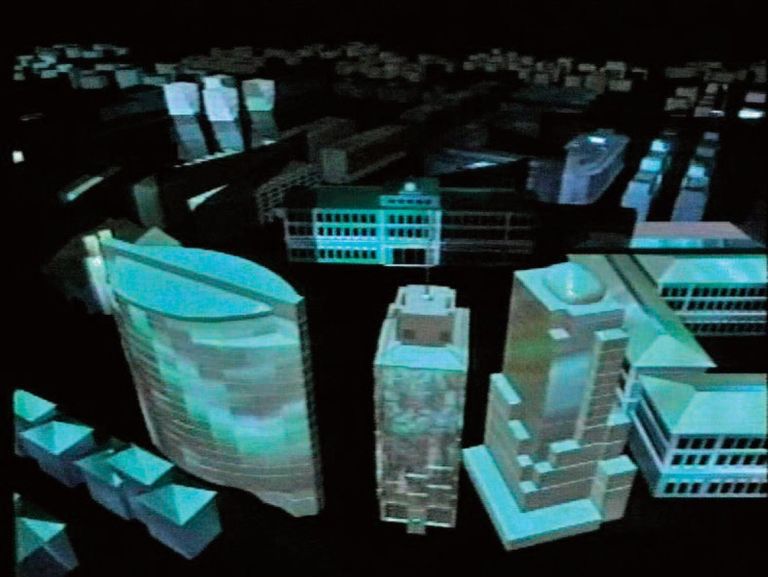

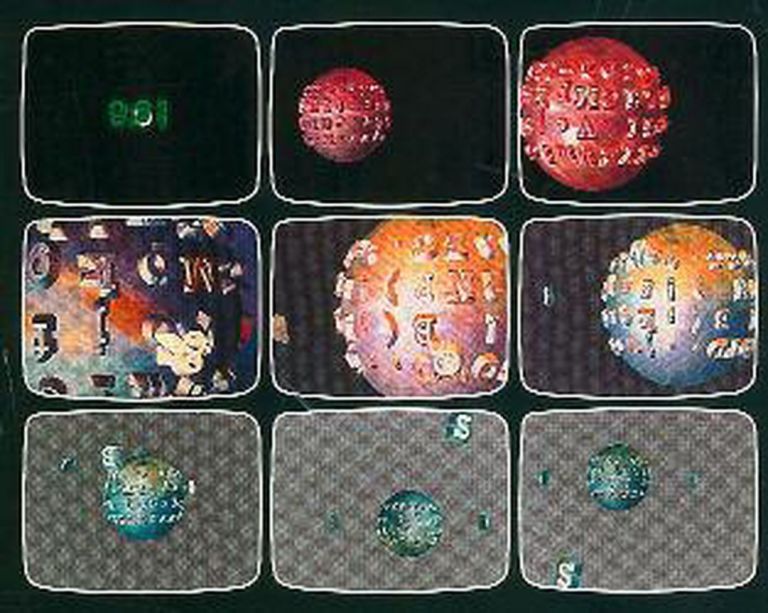

Dal punto di vista tecnico seguivo le indicazioni dei programmisti, il loro punto di vista; mi interessava trovare nelle tecnologie a disposizione quella adatta per ogni messaggio che la trasmissione lanciava, far capire alla gente che attraversavi anche lo spazio per raccontare una cosa molto veloce, come quando per realizzare il video Footprint ho utilizzato le immagini riprese dal satellite per quella che è diventata la sigla inaugurale del canale satellitare RaiSat, o quando ho modificato l’immagine della Gioconda al Paintbox, una macchina per la rielaborazione delle immagini che in Italia esisteva solo in Rai e a Cinecittà (video poi diventato sigla di Grandi mostre), o per le prime sigle in 3D per il TG2 e in particolare il TG3, in cui le musiche di Brian Eno sottolineavano con suoni elettronici le immagini che in quell’epoca erano disegnate dal computer.

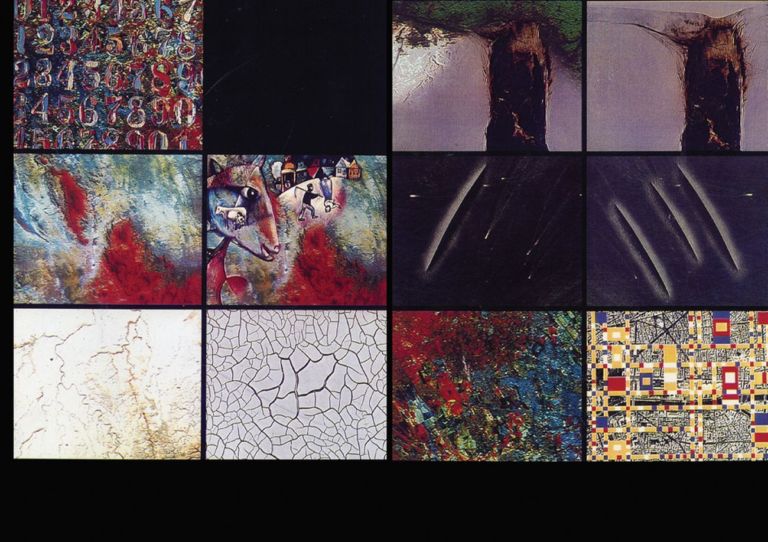

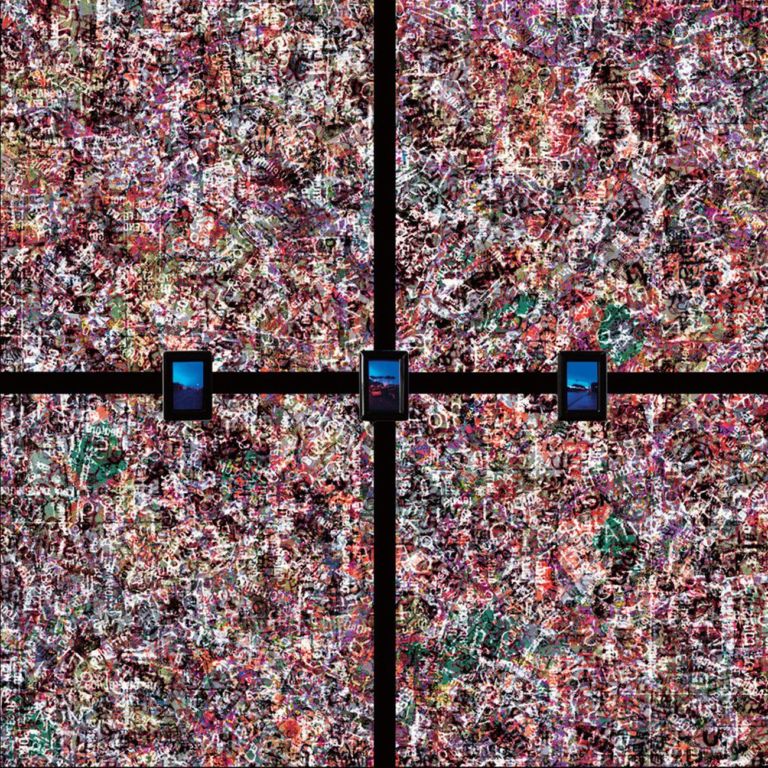

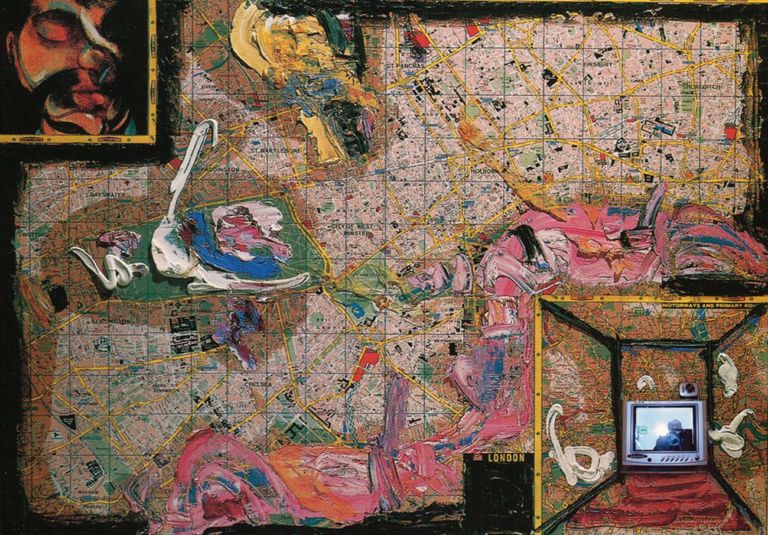

Mario Sasso, Territorio digitale, 2015, particolare, pittura digitale

Adesso stai lavorando alla pittura digitale, di che cosa si tratta?

Quando in Rai è arrivato il Paintbox nei primi Anni Ottanta, ho scoperto che si poteva fare una pittura non materica, per avere risultati completamente nuovi. Il Paintbox è un computer con una tavolozza favolosa, trovi tutto ciò che cerchi nella pittura. Io ero un pittore materico, potevo trovare un linguaggio mai visto nemmeno al cinema. Lo usai per la prima volta nel 1986. Però all’inizio era uno strumento legato alla produzione televisiva o cinematografica, i programmatori lo avevano pensato solo per le immagini dello schermo, non avevano capito che era necessaria anche la stampa. Infatti per realizzare i miei quadri – il mio lavoro artistico è sempre corso in parallelo con il lavoro in televisione – dovevo fotografare lo schermo, poi ingrandire le foto e poi stamparle su tela o altro supporto (sono i cibachrome e gli scanachrome) e per farlo dovevo mandare i lavori a Londra. Ora la stampa si è evoluta e dalla fine degli Anni Novanta è molto migliorata, è possibile realizzarla anche in Italia, soprattutto nei laboratori di Cinecittà che sono stati i primi a capire questo bisogno. E si lavora con il computer, che è diventata la casa naturale della tavolozza. È stato un lungo processo.

Qual è il futuro per questi linguaggi elettronici? Che cosa ti senti di dire ai giovani artisti?

Io questo linguaggio l’ho incontrato. Servirebbero più scuole con più laboratori, come lo è stata per me l’azienda SBP con i suoi tecnici bravissimi che lavoravano al Paintbox; fare l’artista è diventato un lavoro da regista. Il digitale è il linguaggio del futuro. La capacità di poter rendere la pittura innovativa, questo in fondo dà il computer. Certe trasparenze nella pittura materica non esistono. Sono convinto che il computer sia una fonte di produzione pittorica inesauribile, è il mio pensiero e ci continuo a lavorare, ogni giorno.

‒ Annalisa Filonzi

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati