80 anni con Gianni Pettena, artista radicale

A poco più di un mese dai suoi 80 anni, Gianni Pettena ripercorre la sua carriera di “architetto radicale” e annuncia l’acquisizione del suo archivio da parte del CCA-Canadian Centre for Architecture di Montreal.

Gianni Pettena (Bolzano, 1940), architetto, artista, docente, critico, storico, performer, è uno dei protagonisti dell’avanguardia radicale italiana. Vive a Fiesole, appena fuori Firenze, città dove ha studiato, insegnato, operato lungamente e fatto base per lo sviluppo delle sue molteplici attività. Conosciuto e apprezzato a livello internazionale, il 28 agosto compie ottant’anni.

Per celebrare l’anniversario uscirà la pubblicazione Gianni Pettena 1967-2021, a cura di Luca Cerizza, una nuova ed esaustiva monografia dedicata al percorso dell’artista, edita da Mousse Publishing. Annunciando l’acquisizione del suo archivio da parte del CCA-Canadian Centre for Architecture di Montreal, dove già aveva trovato posto quello dell’amico Gordon Matta-Clark, Pettena accetta di parlare di sé.

Ripercorriamo la sua storia privata.

Il mio è un cognome ladino, di Moena in Val di Fassa, ma sono nato a Bolzano, dove mio padre era tornato dopo avere studiato filosofia a Trieste, per diventare poi professore di liceo classico, e preside. Il mio cognome è fra i più antichi di Moena. Per generazioni la mia famiglia è vissuta ad altitudini elevate.

Allora si spiega la scelta di abitare e lavorare sulle alture fiorentine, a Fiesole. Lei deve sempre innalzarsi rispetto alla pianura?

Ma no, è che qui si sta bene, i prati sono verdi anche d’inverno. A nord, verso Bologna, tutto si brucia con il freddo… non a caso ci sono tante ville qui intorno, fra cui la splendida Villa Medici, e altre abitate da nordici.

Qui c’è anche la Fondazione Primo Conti, artista che ebbe un suo momento futurista. Quanto ha influito il Futurismo sulla sua formazione?

I pittori non in modo particolare, l’architetto Antonio Sant’Elia, con i suoi disegni visionari, sì. I futuristi litigavano con l’eredità ‘Beaux Arts’, per questo mi piacevano.

Ci fu a Rovereto, per esempio, un importante punto di coagulo per quanto riguarda il Futurismo: fra i tanti, Depero e Carlo Belli, geni controcorrente. Come ha influito su di lei, che a Rovereto è vissuto, il loro ‘ribellismo’?

Sì, certo, io ho fatto due anni un po’ tormentati di liceo classico a Rovereto, in un istituto che aveva sede nel palazzo posto proprio di fronte all’area che sarebbe stata poi destinata al MART. La professoressa alla fine mi promosse, ma disse a mio padre: “Io te lo promuovo, ma tu me lo devi togliere dai piedi”.

E l’architetto roveretano Luciano Baldessari lo conobbe?

Fu uno dei modelli cui m’ispirai. Non lo incontrai mai, ma leggevo molto di lui e della sua opera. Era stato a Berlino fra le due guerre e aveva vissuto un’epoca straordinaria. Mi affascinavano le sue opere: per esempio, il Padiglione della Breda che realizzò negli Anni Cinquanta per la Fiera Internazionale di Milano.

Dove compì gli studi universitari?

Milano era lontana da Bolzano quanto Firenze e Venezia, e potevo anche andare lì, ma preferii Firenze perché c’erano figure di docenti che mi interessavano di più: Adalberto Libera, fresco di docenza; Leonardo Benevolo, che aveva appena pubblicato la Storia dell’Architettura Moderna con Laterza (1960), rendendo obsoleta quella scritta da Bruno Zevi per Einaudi (1950); Ludovico Quaroni, il più grande urbanista italiano. Seguii i corsi anche dell’ingegner Morandi… insomma, fior di professori. Però mi accorsi di aver sbagliato, l’università era una ‘scuola professionale’ che insegnava il meccanismo delle funzioni statiche, ma del linguaggio dell’architettura non parlava. Io volevo conoscere nuovi strumenti attraverso cui comunicare. E se all’Accademia d’Arte t’insegnavano a parlare con i colori, e al Conservatorio con i suoni, lì non ti insegnavano nulla a livello linguistico… Era una scuola tecnica. Allora, a quel punto, volli cambiare aria e andare a Roma o a Milano, visitare le gallerie d’arte, avvicinarmi al teatro sperimentale, frequentare i cineforum.

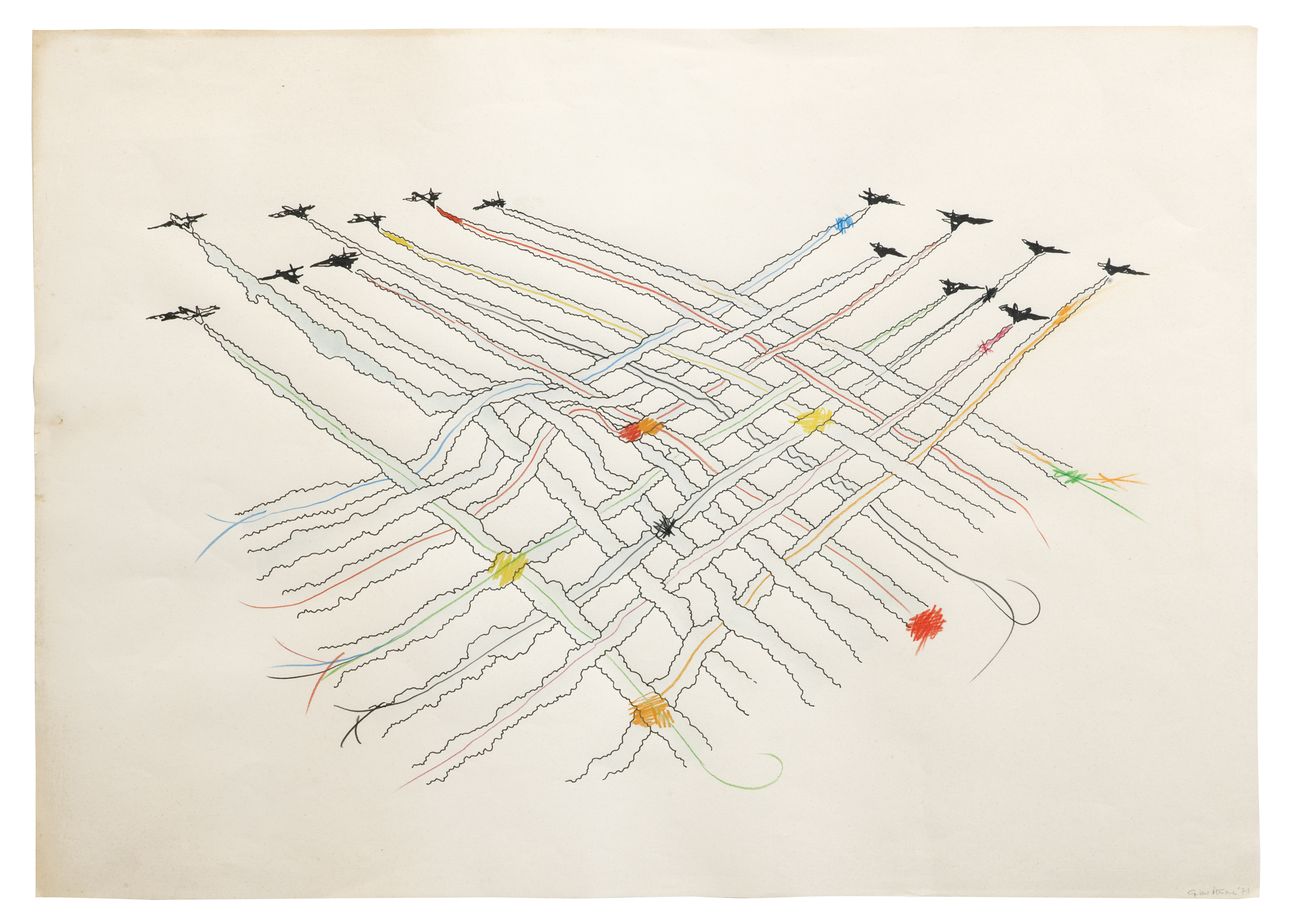

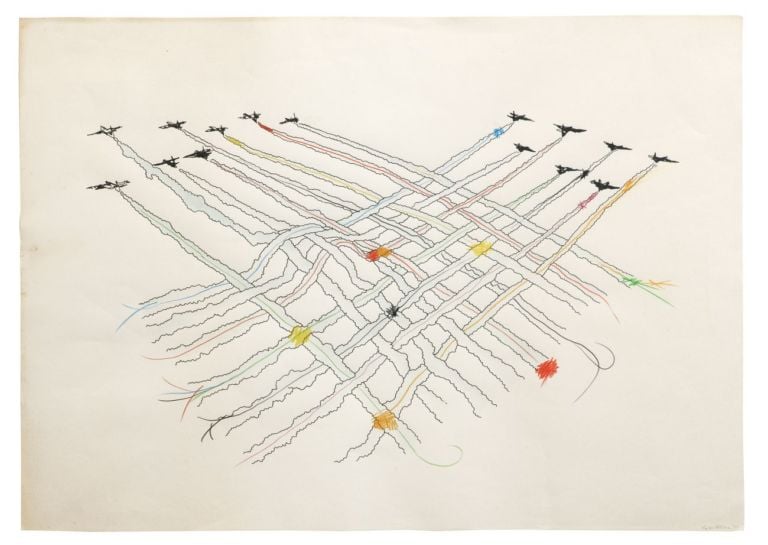

Gianni Pettena, Imprisonment, 1971. China e matite colorate su carta, Concorso Trigon ’71, Graz (Austria)

Ettore Sottsass, Alessandro Mendini: ci furono contatti con loro a Milano?

Certo, con Sottsass sì (altro cognome ladino), lui aveva oltre vent’anni più di me. Mi confrontai anche con suo padre, Ettore Sottsass Senior, quando ‘raddoppiai’ negli Anni Novanta il Municipio di Canazei che lui aveva progettato nel ‘29. Intervenni in modo rispettoso: l’ampliamento fu basato sull’edificazione di un altro volume contrapposto simmetricamente a quello esistente. Il raccordo è costituito dalla struttura in cristallo che contiene la scala. Nella parte nuova mi discostai formalmente dall’edificio storico, per ‘segnalare’ il mio tempo.

Un altro luogo dove lei è intervenuto ‘architettonicamente’?

Sì, certo, ‘due cose’ le ho realizzate, sono le mie digressioni nel mondo del reale: il Municipio di Canazei, appunto, e la casa all’Elba (1978). Quest’ultima, una ‘tana’, trenta gradini sotto la strada che porta all’Enfola. Trenta altri gradini e si entra in mare. Era un ricovero in muratura per reti da tonno. La superficie non superava un centinaio di metri in tutto. Sul terreno circostante, usato anch’esso come abitazione, furono collocati lavori di Mendini, Sottsass, Branzi, Binazzi.

Su Domus nel 2011 e su l’Arca nel 2012 fu presentata in un articolo riccamente illustrato la sua Casa dell’Elba. Tutto è descritto nei dettagli…

Sì, i materiali naturali sono presentati come in una catalogazione per generi.

Qui c’è la parete in pietra con ciottoli di vetro colorato, composta come i muretti a secco dei vigneti all’Elba. Ecco un particolare del magazzino della rete da tonni, la prima parte dell’edificio che fu restaurata. Realizzai anche l’impluvium, ricavato da un torrentello. Ma nell’articolo c’è anche un’introduzione che cita alcuni antefatti importanti: per esempio, viene riprodotto il disegno a china Imprisonment, che rappresenta la ‘griglia ideologica del Modernismo’ ideata per il concorso “Trigon ‘71” di Graz. Il rigore razionalista della scacchiera disegnata dalle scie degli aerei, che imprigiona l’architettura, è perturbato dall’energia delle nuove generazioni…

Come è arrivato a far parte dell’ala radicale dell’architettura?

A Firenze c’era un gran fermento a metà Anni Sessanta. Avevamo professori che erano stati educati fra le due guerre, al Razionalismo. Ci insegnavano una visione alla quale però noi ‘giovani’ ci opponevamo. Eravamo la prima generazione che nel secondo dopoguerra non recava ferite profonde. Ci laureammo tutti intorno al ’68: Andrea Branzi, Paolo Deganello, Massimo Morozzi, Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia, e poco dopo Lapo Binazzi. Dicevamo tutti cose simili, reagendo al Modernismo che avevamo ereditato. Il nostro atteggiamento critico divenne virale diffondendosi ben presto al resto d’Italia. All’estero svolsero analoghe ricerche: Archigram in Inghilterra; Architecture Principe con Claude Parent e Paul Virilio in Francia; Arata Isozaki e Kisho Kurokawa in Giappone; Hans Hollein, Walter Pichler, Raimund Abraham in Austria; Emilio Ambasz, Peter Eisenman, Ant Farm, Site negli USA.

C’era qualcosa che negli Anni Sessanta accomunava i ‘fiorentini’ fra loro?

Ci accomunò il fatto che eravamo tutti dei teorizzatori: noi ‘radicali’ infatti scrivevamo molto. Fui considerato esponente dell’Architettura Radicale (fu Germano Celant a coniare successivamente tale ‘definizione’), però, in realtà, io stavo compiendo un percorso personale e la mia propensione alla sperimentazione, che perdura ancora oggi, si rivelava già allora. Negli Anni Sessanta tutti facevamo qualcosa d’interessante, influenzando chi venne dopo: De Lucchi, Zanini, Thun e anche Johanna Grawunder, che firmò poi con Sottsass gli ultimi suoi progetti, sarebbero divenuti tutti miei allievi all’Università di Firenze.

Gianni Pettena, La mia Scuola di Architettura, 2011. Stampe fotografiche a colori

Chi in Italia le interessava in modo particolare?

A me, studente, interessavano soprattutto gli artisti: Alighiero Boetti, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto. Fra i critici, apprezzavo lo storico dell’arte Tommaso Trini. A Torino andavo alla libreria Hellas di Angelo Pezzana (che poi acquisì la Libreria Casanova, trasformandola in Libreria Internazionale Luxemburg), dove fece la sua prima apparizione in Italia Allen Ginsberg. Lì a Torino, in particolare, Pistoletto e Merz erano vicini a noi architetti ‘radicali’. Questo sgangherato e variopinto treno dell’architettura radicale, dove pareva che la gente si divertisse molto, fece poi anche qualche tappa a Milano, dove furono coinvolti Alessandro Mendini, Franco Raggi, Paola Navone. Ho avuto contatti anche con Nanda Vigo. Per esempio, fu lei a chiamarmi per la performance alla Triennale del ’73.

Che cosa successe alla Triennale di Milano nel 1973?

La performance alla Triennale del novembre ‘73 fu straordinaria. Il mio intento era leggere con il suono lo spazio fisico della hall di ingresso dell’edificio di Giovanni Muzio. Chiamai la performance Progetto d’Architettura n°5 e l’amico Luciano Giaccari, un notaio che faceva il film-maker per passione, e possedeva anche una televisione privata, la filmò con uno dei primi videoregistratori. Ho creduto per molti anni che questo video fosse andato perduto, poi ho ritrovato le pizze nell’archivio Giaccari grazie a Maud, la vedova. Dopo un lavoro di restauro sono riuscito, nel 2017, a ricostruire uno spezzone di dieci minuti. Alla performance parteciparono Davide Mosconi, che suonava la fisarmonica, Marino Vismara, che pizzicava il violoncello, e Nunzio Salvago, il “Mangiafuoco”. Io percuotevo con martelletti da vibrafono le pareti della hall preparate con microfoni a contatto.

Parliamo della sua amicizia con Sottsass: a Torino, a Firenze, a Milano…

‘Ettorino’, come lo chiamava Fernanda Pivano, da Torino si era trasferito a Milano a fine Anni Quaranta. Una sera, a metà Anni Sessanta, per la prima volta, andai a casa sua. Da ‘capellone’ quale ero, arrivai verso le sette di sera a casa di Ettore e Nanda in via Manzoni 14, secondo piano, con altri ragazzi: il musicista Antonio Infantino (che stava da me a Firenze ed era anche amico di Nanda) e il cantautore Enzo Del Re. Ettore scese dal piano di sopra dove aveva lo studio (‘pagato’ dagli Olivetti), e per me fu una grande emozione perché per me era già un maestro. Tra l’altro, era da tempo direttore artistico della Poltronova, con sede tra Firenze e Pistoia. Lo sentivo vicino. A casa loro incontrai scrittori come Ginsberg, Kerouac, poeti come Gregory Corso e Ferlinghetti, e artisti come Pistoletto. Diventammo amici. Ogni Natale, lungo il percorso Firenze-Bolzano, mi fermavo con mia moglie da Ettore e Nanda a Milano: ci scambiavamo regali, cioè blocchi di carta bellissima, matite colorate, cose da veri disegnatori. A fine Anni Sessanta Ettore fece una mostra alla galleria che Gian Enzo Sperone aveva aperto in via Bigli 24 (per lui la seconda in Italia, dopo quella di Torino) e lì una volta incrociai anche gli Archizoom, Branzi e Morozzi, che mi chiesero: “Ma Gianni, che ci fai tu qui?” Ribattei: “Piuttosto, che ci fate voi qui!?”.

Quale fu, a suo parere, il merito più grande di Sottsass?

Quello di essere stato il primo a capire che con l’architettura si poteva ‘fare all’amore’: in altre parole che l’architettura non era il luogo del ‘razionale’, ma il luogo quotidiano della lotta fra ‘razionale’ ed ‘emozionale’.

Gianni Pettena, Clay House, Salt Lake Trilogy, 1972. Vintage print

A Firenze intanto cosa succedeva?

Avevo interpretato come un loft il mio studio ‘da pittore’ in piazza Donatello, vicino a quello di Primo Conti, e nel ’66 lo avevo attrezzato inserendo dei volumi che dialogavano più con lo spazio vuoto che non con l’uomo che doveva abitarlo. Grandi oggetti nel vuoto di una stanza titolava il servizio sul mio studio pubblicato da Domus (n° 488/1970). C’era il Divano Rumble, che avevo realizzato ‘a mano’ quando ero ancora studente (1965-66), e che poi entrò in produzione da Gufram (1967). Un anno e mezzo dopo la laurea, fui invitato come ‘artist in residence‘ al Minneapolis College of Art and Design di Minneapolis, e poco dopo alla University of Utah di Salt Lake City. Accettai perché, come europeo, volevo un ‘foglio bianco’ su cui scrivere: qui, nel Vecchio Continente, mi sembrava che tutto fosse già stato scritto, stratificato…

Nella vecchia Europa, sulle montagne, qualcosa ancora si poteva fare?

Le montagne sono sempre state il mio referente. Dopo aver girovagato per il mondo, qualche anno fa, tornando dall’Engadina e andando in Val di Fassa, ho pensato di scattare delle immagini alle mie montagne, quelle che rappresentano i ricordi d’infanzia, che mi hanno sfidato e che da giovane ho anche scalato. Le cime, che mi hanno accompagnato, protetto, sedotto, segnato, diventarono così protagoniste nell’opera fotografica La mia Scuola di Architettura (2011). About Non-Conscious Architecture è invece il titolo di una raccolta di immagini scattate negli Stati Uniti nei primi Anni Settanta. Queste foto sono state esposte in occasione dell’importante mostra Vienna e dintorni da me curata nel 2012 presso la galleria Giovanni Bonelli a Milano. I partecipanti furono in realtà scelti in base al loro coinvolgimento in temi attinenti alle montagne. Volevo appurare come la presenza di una natura ‘forte’ li avesse condizionati nei loro ‘racconti di architettura’. Mi chiesi: “Abraham, Hollein, Peintner, Pichler, Sottsass avevano fatto o no il mio medesimo percorso profondamente segnato dalla natura?” E li inserii in mostra.

L’opera About Non-Conscious Architecture si può considerare come summa di passaggi umani in deserti caratterizzati dalla presenza di architetture ‘spontanee’ come le rocce della Monument Valley?

Sì, passaggi temporanei, potenzialmente reversibili. L’architettura sarà sempre riletta e inglobata dalla Natura che procede per ere geologiche, mentre noi possiamo arrivare con le nostre architetture al massimo a qualche centinaio di anni. Per esempio, ho espresso questo concetto già nel ‘71 nella Ice House a Minneapolis, ma molte sono state le mie opere destinate a essere distrutte, ad avere vita breve, oppure a dipendere dalla natura per raggiungere completezza, come Montagne naturali (2014) nella Fattoria Montellori a Fucecchio, Firenze, o Architecture forgiven by nature (2017) a Brufa, Perugia.

Si sente un artista concettuale?

Mi piace essere considerato un artista concettuale e ambientale. Chi della mia generazione cercava un linguaggio in cui esprimersi, era soprattutto artista visivo: da Merz e Kounellis in poi. Questo mi piaceva molto. Le gallerie d’arte furono le mie ‘palestre d’architettura’. Ma a Roma frequentavo anche il Filmstudio, dove talvolta era presente il mio amico Carmelo Bene, e il teatro sperimentale, per il quale ho realizzato scenografie lavorando insieme a Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann. Mi sono occupato anche di cinema.

Ero giovanissimo quando realizzai nel ‘67-68 The Pig-Carosello Italiano, con montaggio veloce di materiale in parte girato da me e in parte d’archivio. Esprimevo giudizi ideologici sulla violenza del potere e del consumismo.

Gianni Pettena, Poltrona Ombra, 1986. Courtesy Galleria Speciale, Bari

Qual è il ruolo della fotografia nella sua opera?

È stata, ed è, complementare rispetto alla mia attività teorica. La ‘valigetta/ catalogo’ dei paesaggi scoperti negli USA (Already seen portable landscapes, 1973) era essenzialmente uno statement sullo spazio e sull’architettura.

La sua interdisciplinarietà a cosa altro l’ha condotta?

Non ho mai pensato di trasformare né l’attività di critico né quella di docente in impegni totalizzanti. Mi considero artista visivo con formazione da architetto, e con avventure nel campo della critica e della storia. Ho pubblicato molti libri. In primis, L’Anarchitetto, saggio in forma di racconto e insieme diario fotografico, anche della mia esperienza americana (1972). Poi mi piace ricordare quello su F.L. Olmsted – il progettista del Central Park di New York ‒, dedicato a Robert Smithson. Ho organizzato performance, sono stato responsabile per anni della programmazione culturale di Casa Malaparte a Capri, ho svolto il ruolo di curatore della mostra organizzata alla Biennale di Venezia del ’96 sull’Architettura Radicale, Radicals: una rassegna delle esperienze ‘radicali’ dal Giappone agli USA. Era Hollein il responsabile della Biennale del ‘96, e, insieme, con questa mostra mettemmo ordine nel complesso scenario ‘radicale’. Inoltre, nel 2018 ho co-curato a Palazzo Strozzi la mostra Utopie radicali.

Sono stato titolare della cattedra di Storia dell’Architettura Contemporanea alla Facoltà di Architettura di Firenze, chiamato da Eugenio Battisti. Andavo avanti e indietro dagli USA per conferenze e mostre, dove avevo già insegnato (‘71-‘73). Nel contempo, cercavo di fare architettura con gli strumenti dell’arte. Allo stesso modo operava anche l’amico Gordon Matta-Clark, architetto che lavorava come artista a NYC. Ho tenuto lecture in giro per il mondo e sono stato docente anche alla California State University e, dalla fondazione, alla Domus Academy di Milano, che dei Global Tools fu emanazione.

Lei e gli altri architetti ‘radicali’ avete dunque praticato e anticipato questa interdisciplinarietà che sembrerebbe invece figlia del terzo Millennio…

Sì, amavamo ‘meticciarci’, cioè mescolare i saperi. Sono stato l’unico europeo a intervistare per tre volte per Domus (n°544/1975, n°582/1978, n°596/1979) e Modo (n°10/1978) Richard Buckminster Fuller, padre dell’ambientalismo contemporaneo. Nel ’74 insegnavo a Londra all’Architectural Association, e Buckminster Fuller passò da Londra per fare una conferenza. Conoscevo Lisa Licitra Ponti e i vari redattori, e così gli chiesi un’intervista per Domus. Ne fui affascinato. Fu lui a dare senso e teoria alla mia generazione, quella degli hippies e della Beat Generation. Tutti noi abbiamo un debito verso Buckminster Fuller, come anche verso Herbert Marcuse e Wilhelm Reich. Furono i teorici, i filosofi e gli analisti più autorevoli della mia epoca. Il primo, in particolare, teorizzò principi tecnico-filosofici applicandoli alla cupola geodetica, ma intanto girava per i Paesi del Terzo Mondo, offrendo la sua professionalità al servizio dell’economia e della sostenibilità.

Anche il tema delle periferie – e lo stesso Robert Smithson se ne occupò ‒ fu anticipato da voi…

Si parlava già allora di non-luoghi, spazi omologati, privi di radicamento nel contesto sociale. Da più di vent’anni si continua a riproporre il pensiero di quegli anni, ovvero si discute delle periferie, magari anche approfondendone il significato, ma senza quell’energia di cui noi eravamo dotati e che potrebbe aiutare oggi a porre punti fermi nella ricerca. Le nuove generazioni vengono a chiedere spiegazioni a noi…

Quali sono gli artisti americani a lei più vicini?

Conobbi a metà del ’73 Gordon Matta-Clark, ma il rapporto più importante si sviluppò certamente con Robert Smithson, che conobbi in Italia a Roma a fine Anni Sessanta, e rincontrai negli Stati Uniti, prima a New York e poi a Salt Like City dove aveva portato a vedere la sua Spiral Jetty Virginia Dwan ‒ la gallerista ‘madre’ della Land Art che sponsorizzò Smithson stesso ‒, insieme al critico inglese Lawrence Alloway, personalità di grande rilievo a New York, e anche lui sostenitore di Smithson. Un’altra persona importante per me fu, ed è ancora, James Wines che nel ’70 fondò Site-Sculture in the Environment, uno studio di architettura che conciliava l’architettura con l’arte visiva, il paesaggio con la green technology. Anche Wines venne a Roma, lo incontrai a L’Attico di Fabio Sargentini, una galleria determinante per la mia formazione. Virginia Dwan aveva aperto la sua galleria a Los Angeles già a fine Anni Cinquanta. Quando inaugurò uno spazio anche a New York nel ’65, John Weber, che lavorava con lei già da qualche anno, si trasferì là, divenendo nel ’68 direttore della galleria stessa. Poco dopo ne aprì una sua e sposò Annina Nosei, una fiorentina che era stata allieva di Giulio Carlo Argan e che presto sarebbe divenuta celebre. Weber fu per qualche tempo il mio gallerista a New York.

Gianni Pettena, About Non-Conscious Architecture, 1972-73. 8 stampe fotografiche su cartoncino vintage. Esemplare unico

‘L’architettura della vita’, un’espressione che lei usa spesso…

Il mio lavoro può essere descritto come la fisicizzazione di un’architettura quasi sempre temporanea, ovvero la materializzazione dell’evoluzione del mio pensiero, segnato anche dai fatti politici e sociali accaduti durante il mio percorso professionale lungo più di cinquant’anni. È sempre riconoscibile l’epoca in cui i miei lavori sono stati realizzati, perché legati anche alla vita.

Cosa significa la parola ‘design’ per Gianni Pettena?

È soprattutto motivo d’ironia e di ‘divertimento’. Per esempio, la Poltrona Ombra (1986), ‘figlia’ della Sedia da indossare del ’71, è in realtà un’opera di design. Quando per la prima volta la guardai finita, esclamai: “Parla di me anche quando io non ci sono!” Era inquietante. Per questo l’ho chiamata Ombra. L’unico mio progetto di design con finalità pratica fu realizzato per il mio loft, il mio studio da pittore di piazza Donatello a Firenze. Tutto il resto è architettura e design per la mente, non per il corpo. Più che funzioni, sono ospitati pensieri. Nel design, in particolare, deve prevalere il racconto. Non ci sono altri scopi. Se vuoi usare i miei oggetti, devi adattarti, perché sono un po’scomodi.

Dunque il suo archivio è stato acquisito dal CCA di Montreal. Ora tutto il suo lavoro è conservato là?

Sì, l’acquisizione è avvenuta nel dicembre scorso. Quasi tutto il cartaceo è ora a Montreal. Si tratta di progetti di architettura e design, fotografie, testi. Ma ci sono anche film, registrazioni video, carteggi, agende e notebook, e tutto il materiale relativo all’organizzazione di mostre e all’attività accademica, dal 1960 al 2019. Alcuni disegni e modelli sono però rimasti a Fiesole, e io posso comunque procedere alla commercializzazione delle mie opere. Al CCA si stanno ora occupando della digitalizzazione e della divulgazione su web del materiale in loro possesso.

‒ Alessandra Quattordio

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati