Scenario vs processo nella città resiliente

La pandemia ha stimolato un dibattito sulla necessità di revisioni di paradigmi (o paradogmi?) che, per quanto riguarda design e architettura, hanno resistito per decenni e, in qualche caso, per secoli. L’opinione di Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia alla prossima Biennale di Architettura di Venezia.

La prima lettura della pandemia è quella della crisi che si ripete ciclicamente (come la Peste, la Spagnola e la Cinese, solo per limitarci alle pandemie). Questa crisi ci spinge verso aggiustamenti del nostro modello di civilizzazione basato su un sistema binario di insediamento urbano e diffuso nella campagna, senza comprometterne il successo. Questo modello è interpretato come la rappresentazione più evidente del progresso della civiltà umana, all’apice di una presunta scala evolutiva.

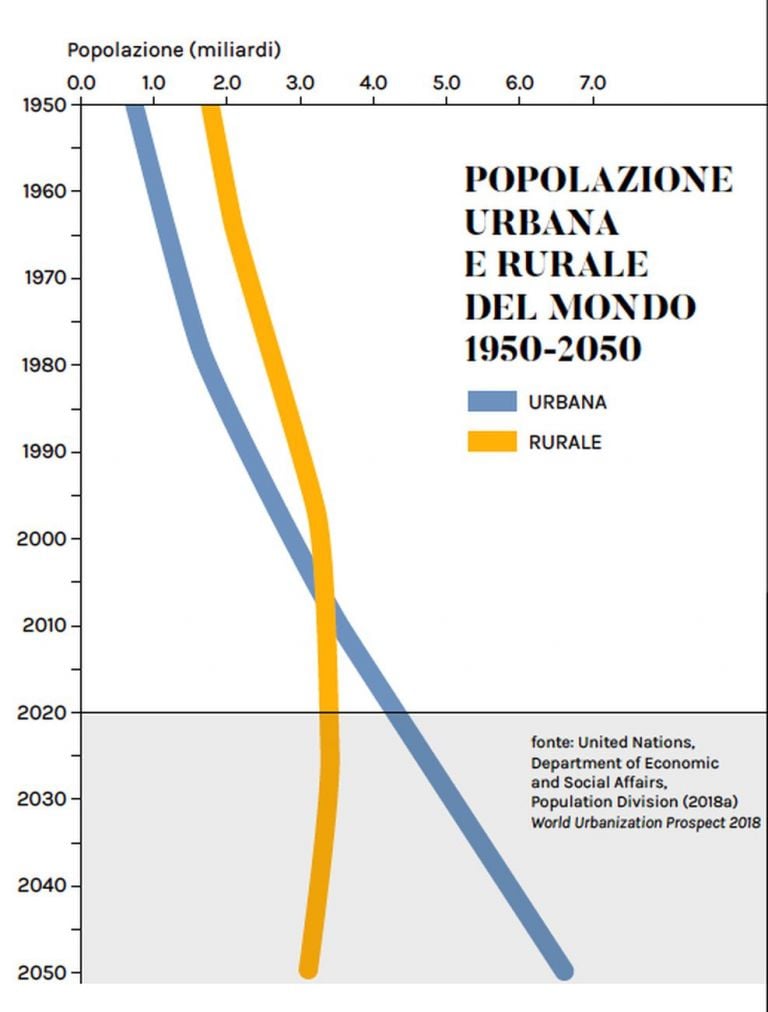

La seconda lettura è quella del sintomo di una crisi che per molti versi è unica nella storia dell’umanità nei passati 10mila anni. In questo caso la pandemia è il risultato di una “tempesta perfetta” in corso dal 2013, dopo che sono state superate le 400 parti per milione di CO2 nell’atmosfera. La spinta all’urbanizzazione, a causa della crescita della popolazione mondiale, ha raggiunto un equilibrio critico con il cambiamento climatico, nell’esercitare una pressione irreversibile nei confronti degli ecosistemi. Il salto di specie dei virus, così come l’aumento esponenziale nella frequenza e nella magnitudine degli uragani, non sono altro che le conseguenze della tempesta.

Se consideriamo un arco temporale di 200mila anni – 20 volte più esteso della storia dell’umanità e circa 40 volte più esteso della storia delle città – potremmo rilevare crisi ambientali paragonabili a quella presente. Coerentemente, troveremo risposte più utili ad affrontare il tema delle crisi globali in quelle discipline che hanno già sviluppato ricerche su periodi così lunghi, come l’archeologia, la paleoantropologia e la biologia, piuttosto che nella storia dell’architettura. Questo approccio implica anche la messa in discussione di paradigmi millenari come il modello binario dell’insediamento umano città-campagna o l’attribuzione all’uomo dei ruoli creativi nella società.

Diversamente dall’autonomia dell’architettura, la ricerca transdisciplinare mette a nudo, quindi, l’insensatezza di costruire visioni su tendenze che si manifestano in tempi brevissimi e che portano a confondere un sintomo, in questo caso la pandemia, con la causa, cioè la crisi ambientale su scala globale. Se le categorie immutabili dell’architettura, fondate sulle dicotomie deterministiche come artificio-natura, su cui si basa la nostra idea di progettazione, entrano in crisi, evidentemente è la stessa progettazione a diventare obsoleta.

Fino a oggi ha prevalso la prima lettura. Noi architetti ci siamo mossi con la velocità della parte più inerziale della società, ritenendo che il pericolo immediato del Covid-19 fosse la nostra principale preoccupazione, anche per il futuro, senza cogliere l’entità delle trasformazioni, lente per l’umanità ma rapidissime e inesorabili se lette alla luce della paleoantropologia.

Alcuni di noi si sono affrettati a ipotizzare scenari futuri che si basano sulla necessità, per esempio, del distanziamento sociale. Sono certamente progetti necessari nell’immediato, tuttavia nel dibattito manca la componente strategica della discussione. Ispirate ai tre mesi di lockdown, abbiamo proposto modifiche permanenti al nostro tessuto urbano di cui potremmo pagare il prezzo nei prossimi anni, a causa della rigidità e della limitatezza dell’approccio. Un’analoga polarizzazione si può osservare nella comunicazione della cultura tra coloro che aspettano che tutto ritorni come prima, compreso il ripristino dei mall della cultura con folle glamour festanti alle inaugurazioni, e coloro che hanno sviluppato una vera e propria ossessione per il “tutto online, subito”, come se il Covid-19 ci avesse improvvisamente svelato l’esistenza di un mondo post-umano.

Rischiamo così di trascurare, ancora una volta, la chiave di interpretazione sulla complessità che la lettura transdisciplinare dei fenomeni ambientali ci ha consegnato da tempo. Oltretutto la complessità è anche sincronica: tutto ciò che accade oggi nel mondo occidentale è già successo altrove, in tempi recenti.

NARRAZIONE, CRISI GLOBALE E FUTURO

Se fossimo convinti dello scenario più estremo e radicale, rappresentato dalla tempesta perfetta, ci si potrebbe chiedere perché allora prevalga la lettura della pandemia come crisi ciclica.

Il più influente storico della scienza, Stephen Jay Gould, in Full House (1996) spiega che l’uomo è “biologicamente” un essere narrante. La vicenda del Covid-19 è stata narrata come la storia di un virus che ha scatenato una pandemia improvvisa, che ha colpito tutti, indistintamente. Invece potrebbe essere la cronaca di un salto di specie di un virus, sollecitato dalla pressione ambientale, che ha raggiunto il cuore dell’Occidente, in modo forse meno drammatico rispetto a quanto è successo negli slum di Kenema, in Sierra Leone, a causa dell’Ebola.

La narrazione è importante perché, nel secondo caso, un progettista della Guinea (o di una ONG) potrebbe ipotizzare uno scenario diverso per il futuro delle nostre città, ma altrettanto utile perché costruito, forse, su esperienze in città tormentate da epidemie e malattie endemiche. Si può osservare, infatti, che l’attenzione verso le soluzioni estemporanee e l’ossessione per le conseguenze di un sintomo, piuttosto che verso le cause strutturali della crisi, è proporzionale alla poca diversità di punti di vista e alla limitata diversità dei soggetti che raccontano la storia della pandemia. In parole più semplici, l’idea che la crisi da Covid-19 si risolva con soluzioni “alla bisogna” come case più grandi, partizioni in plexiglas o, più seriamente, con migliori infrastrutture ospedaliere, rischia di essere, ancora una volta, la narrazione di chi abita il nord del mondo.

Ogni evento ha il suo coefficiente di importanza, che dipende dal potere economico e comunicativo di chi lo descrive. Qui non si tratta di ripetere l’adagio secondo cui la storia è scritta dai vincitori o dai più forti. E neanche di fare la morale contro il colonialismo culturale dell’Occidente. Si tratta invece di sottolineare che, in tempi di crisi globali, una narrazione limitata mette a rischio anche i vincitori. Nel mondo di oggi, anche il nord subirà le conseguenze del saccheggio sistematico delle risorse del sud globale, con un ritardo pari alla velocità dei fenomeni di desertificazione (10 metri al giorno) e di innalzamento dei mari. E ciò si deve alle emissioni di gas-serra, in gran parte prodotte dalle costruzioni (oltre il 30%) e dalla scarsa resilienza delle città progettate (componente del restante 70% riguardante trasporti e industria). La desertificazione trascina con sé l’espansione del West Nile Virus, mentre la tropicalizzazione aumenta la diffusione della febbre Dengue. Il prossimo virus potrebbe avere caratteristiche diverse da quelle del Covid-19. E il prossimo fenomeno di feedback potrebbe anche non essere un virus, ma un batterio, un uragano o una inondazione.

Cosa ce ne faremo di una città progettata per difenderci dal Covid-19? Come vivremo in case più grandi quando desertificazioni e isole di calore ci costringeranno a convergere verso un tessuto urbano più compatto? La resilienza futura dipende quindi dalla transdisciplinarietà dell’approccio progettuale e dalla diversificazione e dalla diversità della narrazione che saremo capaci di costruire adesso.

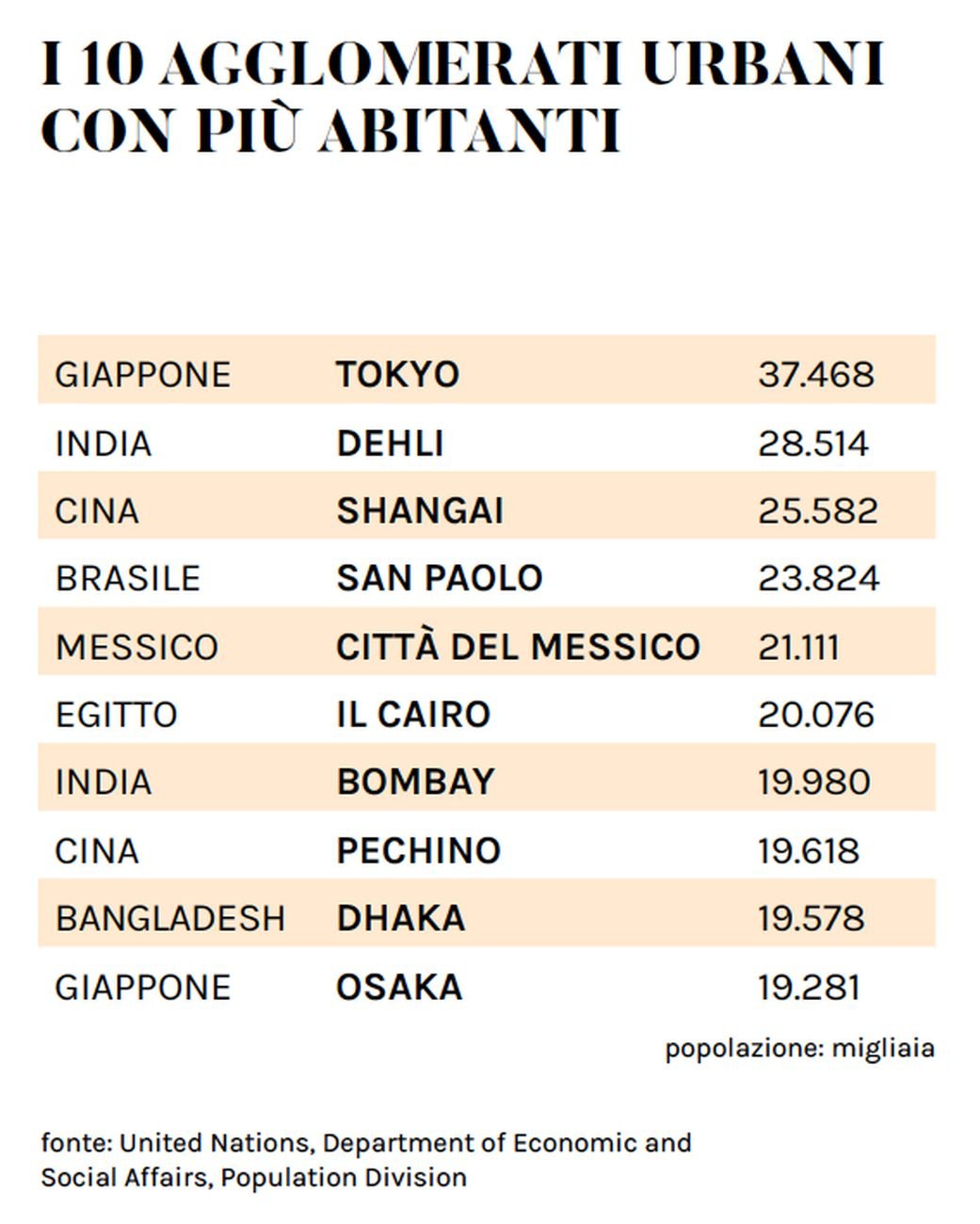

I 10 agglomerati urbani con più abitanti. Fonte United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Infografica © Artribune Magazine

DIVERSITÀ E DIVERSIFICAZIONE

Diversità e diversificazione, in termini transdisciplinari, non sono sovrapponibili e sono entrambe componenti necessarie per garantire la resilienza di un sistema.

La diversificazione dei punti di vista, nella storia dell’architettura, non è sempre stata interpretata come un aumento di complessità e di arricchimento della città. Non sarebbe stata comunque una condizione sufficiente per metterci al riparo dalla spinta, da parte di molti autori, a individuare inesistenti tendenze di progresso lineare nell’evoluzione della città. Ogni manuale di storia dell’architettura interpreta la città come un’evoluzione progressiva delle precedenti, in forma “ricapitolativa”.

La prima falla è la reificazione, cioè “la nostra tendenza a convertire concetti astratti in entità” (Gould). Così lo storico trasforma le proprie astrazioni in fatti empirici e interpreta l’ontogenesi della città contemporanea come una “ricapitolazione” della filogenesi di quelle precedenti. Sebbene si incontrino punti di vista apparentemente molto differenziati, da Leonardo Benevolo a Manfredo Tafuri, nessuna di queste differenziazioni mette in discussione il paradigma generale della città: la storia dell’architettura che conosciamo è il risultato di una rielaborazione, che ha implicato discussioni tra prospettive diverse all’interno di una limitatissima porzione della società umana. Ognuna di queste interpretazioni era orientata verso l’astrazione di uno scenario di progresso a cui tendere o da contrastare, sia che si trattasse della incrollabile fiducia per il Moderno, sia che si basasse sulla critica marxista al postfordismo.

A questa lettura haeckeliana della città, che pure include le accelerazioni, le crisi e la condensazione in essa delle tracce di città precedenti, corrisponde un paradogma che rende intoccabili alcune manifestazioni dell’architettura degli ultimi duecento anni. Non sorprende quindi che uno dei pochissimi testi iconoclasti dell’urbanistica del dopoguerra sia stato scritto da una donna non architetto. Mi riferisco alla Jane Jacobs di Life and Death of the American Cities, scritto nel 1962, quando ancora il Moderno era oggetto di culto per molti storici e quando si affacciava alla ribalta la sua apparente alternativa, il Post-Moderno, una delle manifestazioni più evidenti della tendenza alla ricapitolazione dell’architetto.

E ancora, dieci anni più tardi, la sottovalutazione di alcune forme di radicalism, come le Oasi di Haus-Rucker-Co, dichiarata risposta ai timori sollecitati dal report del Club of Rome, ci offrono un esempio dell’incapacità della critica di leggere in anticipo i segni sottotraccia dei cambiamenti e delle crisi, quando questi si perdono nella miriade di rami evolutivi, anziché allinearsi lungo un’immaginaria scala evolutiva di progresso. Basta osservare Shibam, nello Yemen, o leggere l’ultimo articolo di paleoantropologia del National Geographic, in cui si attribuisce soprattutto alle donne la nascita della creatività, per accorgersi che qualcosa non torna nella nostra idea di storia dell’architettura.

È quindi lecito chiedersi se una storia dell’architettura scritta con il contributo di quelle che consideriamo “minoranze”, ai confini dell’impero, o delle donne, possano mettere in discussione la scacchiera di Huxley, un’allegoria usata dagli evoluzionisti contemporanei per dimostrare che anche i più agguerriti sostenitori dell’evoluzionismo darwiniano come Thomas Huxley non accettavano la sua verità più eversiva: l’uomo non è al vertice di alcuna scala evolutiva, ma appartiene a un sottoinsieme degli ecosistemi, come ogni altra creatura. Per questo, diversità e diversificazione sono concetti complementari e non sinonimi. I punti di vista diversi forniscono un contributo equivalente e non un’alternativa al pensiero ricorrente o dominante (garantendo così un maggiore potenziale di resilienza).

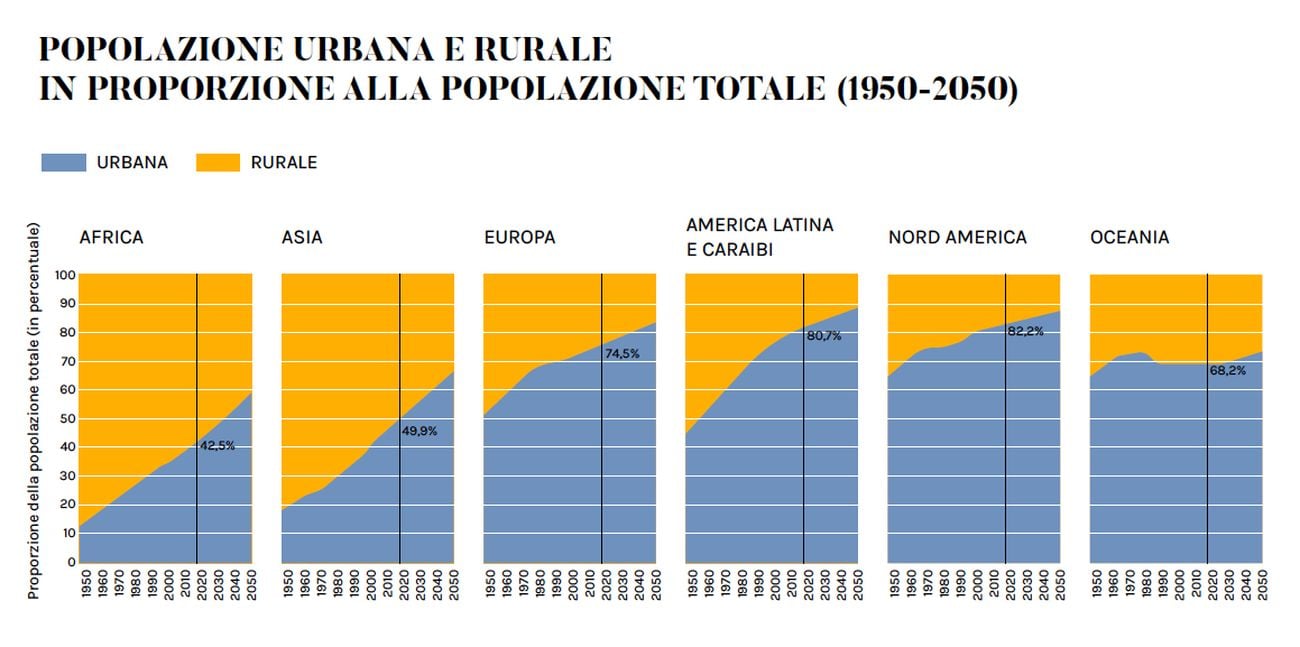

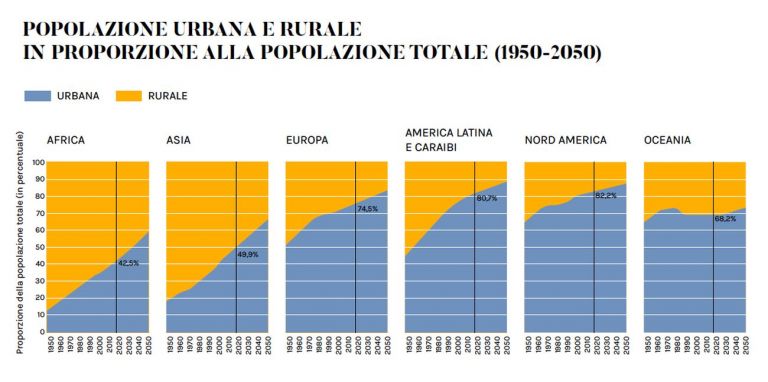

Popolazione urbana e rurale in proporzione alla popolazione totale (1950-2050). Fonte United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Infografica © Artribune Magazine

UNO SGUARDO AL DOMANI

Le condizioni di crisi hanno consentito di superare le disquisizioni lessicali sulle quali, in genere, gli architetti amano accapigliarsi, soprattutto quando sono a digiuno di ricerca. Il tema della resilienza, intesa come adattamento positivo alla crisi, non è una moda estemporanea, per chi ha studiato con rigore metodologico la sua rilevanza storica e il suo impatto sulla ricerca.

Mentre la sostenibilità mirava a mitigare gli effetti del cambiamento climatico attraverso la riduzione degli impatti, la resilienza è la ricerca sulla modalità di crisi, oltre il punto di non ritorno della stessa. Da una parte, quindi, essa conferma gli obiettivi della sostenibilità, dall’altra impone una sua espansione verso le strategie di adattamento a scenari futuri in continuo cambiamento e in buona parte imprevedibili a causa della complessità dei fenomeni di feedback. Il radicalismo è quindi necessario: non ha più alcun senso progettare in base a uno scenario, perché qualsiasi scenario ipotizzato fino a oggi, e nel corso degli ultimi due secoli, è stato disatteso, al punto tale da trasformare la soluzione in problema. La tanto ammirata Parigi haussmanniana è oggi una macchina perfetta capace di generare un maestoso effetto “isola di calore”, come le morti causate dall’ondata di calore del 2003 ci ha ricordato. La città moderna fondata sulla specializzazione e la produzione di massa è il motore del cambiamento climatico. La pianificazione in cui abbiamo creduto immaginava il futuro come un’immagine statica o, al limite, orientata secondo un diagramma lineare di crescita.

La resilienza della città, quindi, sul lungo termine dipende più dall’immediato cambiamento culturale dell’intera società che dalla sua pianificazione futura fatta oggi, ad esempio sotto l’influenza della crisi pandemica. Il fallimento della progettazione deterministica impone, infatti, di spostare la nostra attenzione dalla visualizzazione di uno scenario fissato in un certo momento del nostro futuro a processi progettuali che consentano di riprodurre sistemi urbani capaci di riconfigurarsi e adattarsi a scenari anche imprevedibili. L’idea che si possa progettare il processo, e non lo scenario, non è nuova. Tuttavia il design di processo e sistemico è stato spesso confuso con il richiamo a una teorica trasformazione endogena del workflow, e non come una trasposizione in chiave evolutiva del progetto.

Spostarci nei borghi interni dovrebbe contribuire a mitigare la desertificazione o la tropicalizzazione del clima, non certo offrire più opportunità di distanziamento sociale rispetto alla promiscuità urbana. La ricaduta nel campo della progettazione è tanto disarmante quanto ovvia. Il successo dei processi progettuali, che mirano alla resilienza della città, sarà proporzionale alla diversità di coloro che partecipano alla loro realizzazione. Questa diversità aumenta il respiro della narrazione che, a sua volta, accresce la proliferazione di opportunità che possono essere cooptate funzionalmente, proprio come fanno gli organismi nel corso dell’evoluzione, quando sottoposti a crisi ambientali. La città che conosciamo, la sua organizzazione e, in una certa misura, la sua mancanza di resilienza sono i prodotti di una società centrata sull’uomo. Il processo di reificazione che ne consegue è, secondo Stephen Jay Gould, “un retaggio vecchio quanto Platone”. Per rispondere alla crisi attuale, quindi, prima di pensare al progetto occorre investire nei processi e sulla diversità di chi li attua. In questo senso, la maggiore inclusività – ad esempio considerando la prospettiva femminile, col suo potenziale innovativo, dirompente e originale, non solo come alternativa di genere a quella maschile – è più importante del progetto o dello scenario estemporaneo.

Dobbiamo ovviamente considerare il rischio che anche il modello a due sessi sia a sua volta un’astrazione di “un singolo aspetto ideale o una media per farne l’essenza di un intero sistema, e a svalutare o ignorare le variazioni tra gli individui che costituiscono l’intera popolazione” (Gould). Poiché le categorie cambiano nel tempo e rispondono alla cultura, per una effettiva resilienza delle città rispetto ai fenomeni imprevedibili dovremmo cominciare a considerare la città organizzata secondo una prospettiva multisessuale e multietnica. E perfino metasessuale e metaetnica. Il passo successivo è la messa in discussione dell’antropocentrismo in chiave ecologica.

‒ Alessandro Melis

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #55

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati