Shepard Fairey: dissenso e streetwear a Roma

Un campione della produzione più recente di OBEY è disposto in dialogo con opere storiche del Novecento italiano nella cornice della Galleria Comunale d’Arte Moderna di Roma. I risultati sono sorprendenti – ma probabilmente non quelli sperati.

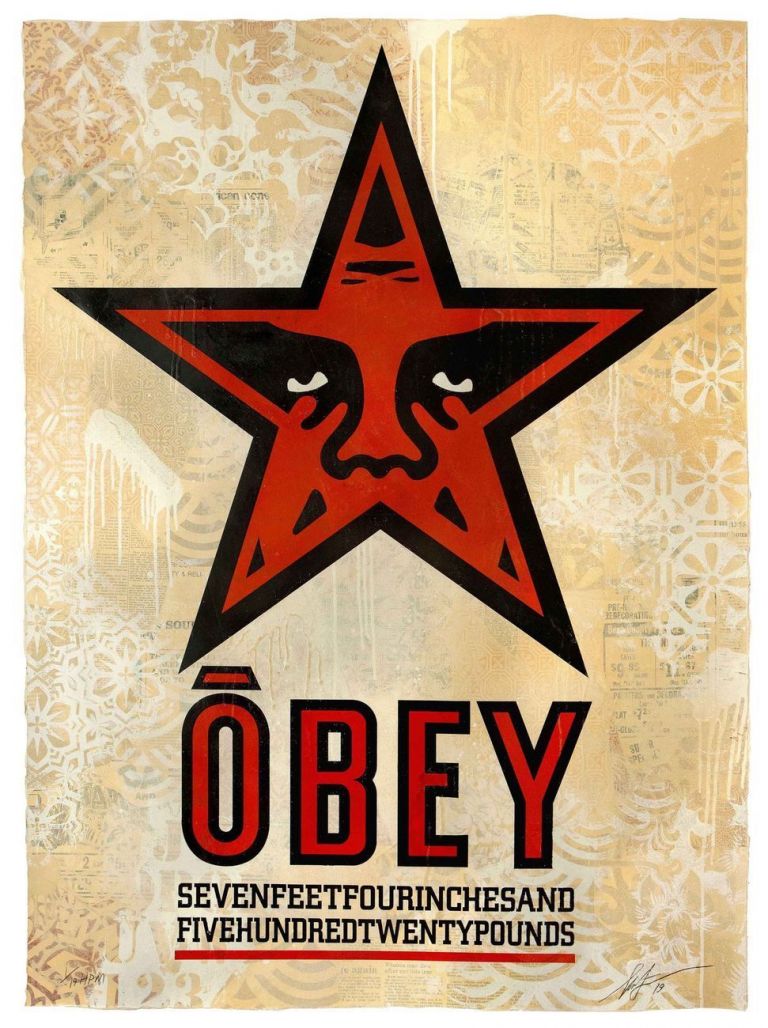

La personale di Shepard Fairey in corso alla Galleria Comunale d’Arte Moderna di Roma raccoglie una trentina di grafiche realizzate nel 2019, più il celebre poster HOPE dedicato alla campagna elettorale di Barack Obama del 2008, accostate a opere di maestri del Novecento italiano. Opere selezionate per l’occasione dalla collezione permanente del museo e inserite in un coinvolgente allestimento, incentrato su temi e stilemi più ricorrenti del noto artista statunitense. Tanto noto che, qui, limiteremo le note biografico-descrittive al minimo sindacale.

LA STORIA DI OBEY

Nato a Charleston nel 1970, Fairey emerge nei primi Anni Novanta col nome d’arte di OBEY –che è anche la ragione sociale della marca d’abbigliamento fondata dall’artista – facendo leva su un immaginario iconico di protesta sociale e un’estetica distintiva, retta da una dichiarata miscela di Pop Art statunitense e costruttivismo sovietico rivisti in modalità Street Art. Nel tempo, la cifra produttiva di Fairey è rimasta rigorosamente fedele a sé stessa: lo riprovano le recenti serigrafie in mostra, dove, tra varie campagne di denuncia, sfilano le effigi stilizzate di notori buoni e cattivi dell’immaginario USA: Angela Davis, Noam Chomsky, Jesse Owens, Richard Nixon, George Bush, Donald Trump.

Shepard Fairey, Bias By Numbers, 2019, silkscreen and mixed media collage on paper HPM, cm 76×104

SOCIETÀ E IMPRESA SECONDO OBEY

Lo confessiamo, ci siamo sono accostati all’esposizione con una serie di pregiudizi, confermati dalla visita. L’impressione tratta dalla mostra, e, nel fondo, rispetto all’intera opera di Fairey, è quella di un’operazione performativa ben curata, esteticamente, contenutisticamente contro-rivoluzionaria, dove giovanilistici istinti di ribellione alimentano produzioni commerciali.

La protesta, insomma, come oggetto di consumo, un prodotto a uso di redditizie nicchie della cultura di massa che parassita con spregiudicata serialità temi e soggetti antagonisti, svuotandoli di significato.

E fin qui non verrebbe da ragionare più di tanto. Via, siamo nel 2020, la Scuola di Francoforte dovrebbe pur aver fatto un po’ di scuola, o almeno accademia, e in effetti basta consultare le riviste di critical studies per trovare dettagliate contestazioni mosse all’artista. Peraltro, è lo stesso Fairey a non fare mistero dell’imprenditorialità delle proprie attività: lo riprova lo slogan che campeggia nel sito internet di OBEY – “Manifacturing Quality Dissent Since 1989” –, così come sue varie dichiarazioni sulla necessità di abbracciare gli aspetti positivi del capitalismo. Con buona pace dei ricorrenti concettosi richiami a Moholy-Nagy & Co., dunque, per Fairey il vero e solo nume tutelare pare essere Andy Warhol.

Di fatto, la prassi serigrafica che consentiva a Warhol di ritrarre Mao come Marylin è la stessa con cui OBEY passa da dal wrestler André the Giant a Che Guevara, perché ciò che conta per entrambi gli artisti è la pura riconoscibilità iconica dei soggetti scelti, su cui applicare una marca autoriale – magari mutuata da efficaci dispositivi di propaganda – che ne sostenga la riproducibilità/vendibilità. Il che non è certo un male di per sé, solo dev’essere chiaro che, per citare proprio Warhol, qui il presupposto è che “essere bravi negli affari è la forma d’arte più affascinante”.

COMIZI E FALSA COSCIENZA

Tuttavia gli accostamenti realizzati nell’allestimento tra le grafiche di OBEY e le opere storiche della collezione museale meritano un’analisi più specifica: si tratta infatti di combinazioni che, seppur chiaramente mirate a una nobilitazione ideal-culturale della produzione di Fairey, finiscono per svelarne in maniera disarmante la natura fondamentalmente decorativa.

Questo è evidente nei casi delle composizioni floreali o dei ritratti femminili avvicinati tra loro (si vedano le accoppiate con il postimpressionista Enrico Lionne, il preraffaellita Erulo Eroli, o ancora con un intenso ma in fondo manieristico olio di Giacomo Balla), in maniera più disturbante nell’interazione imposta a opere autenticamente politiche. Emblematico è il caso di un poster di Fairey dagli echi comunisteggianti posto di fronte a Comizio, capolavoro del 1947 di Giulio Turcato, un “marxista e formalista” che riuscì ad attirarsi critiche feroci dal PCI per la distanza dal realismo tanto caro all’epoca, la cui intensa genuinità si afferma immediata nel confronto, consegnando il pugno chiuso con l’onnipresente scritta OBEY a una dimensione d’intrattenimento tipica dei pastiches postmoderni, innocua. Ma, a voler insistere nella nobilitazione del prodotto, con la possibile aggravante di un’istigazione a falsa coscienza tra i consumatori più ingenui.

Shepard Obey. Exhibition view at Galleria Comunale d’Arte Moderna, Roma 2020

POSTILLA: ORA PERÒ FACCIAMO QUALCOSA PER WILDT

La Galleria Comunale è esemplare della trasandata ricchezza culturale della Capitale, e operazioni come la mostra di OBEY – al pari di quella di STEN LEX sviluppata nella sezione scultorea e nel cortile interno, meritevole di una positiva recensione a sé – possono solo essere benvenute per l’attenzione che riportano sulla sede. Nell’aggirarsi per l’occasione al primo piano degli spazi espositivi, però, può capitare al visitatore di finire in una sala-biblioteca in cui, a parte uno schermo perennemente accesso davanti a file di disadorne sedie vuote, ci s’imbatte in un notevole gruppo scultoreo di Giovanni Prini, e, soprattutto, in una straordinaria maschera in marmo di Adolfo Wildt.

Ora, mentre Le Gemelle Azzariti del Prini in qualche modo riescono – se non altro per il loro ingombro materiale – a distinguersi nell’insieme, l’opera di Wildt ne esce profondamente mortificata. Incastrata in un angoletto, mezzo nascosta da una dozzinale libreria a vetri e una pedana, la Maschera del dolore esprime quanto provato da chi scrive a osservare un capolavoro della scultura italiana trattato in maniera tanto indecorosa. Si confida che qualcosa sia fatto presto per valorizzare, come merita, questo importante e purtroppo trascurato patrimonio collettivo.

‒ Luca Arnaudo

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati