Fase Tre (IX). La percezione del futuro

“È un tassello che manca, quello del futuro, e senza il quale muoversi appare una pratica abitudinaria e senza senso e se manca è perché è stato rimosso non dal virus, ma da noi, precipitosi e troppo impacciati, vecchi, disattenti, accumulatori di cose vuote e di opinioni parziali e incostanti, immersi in una crisi di cui il virus è solo la parte visibile” Stavolta tocca a Carmelania Bracco riflettere sulla Fase Tre.

“Ci ritroviamo a vivere sulla Terra in tempi confusi, torbidi e inquieti. L’obiettivo è diventare capaci di articolare una risposta accanto a chi, nella nostra specie, è troppo sicuro di sé e del mondo. Questi tempi confusi e inquieti traboccano di dolore e di gioia, hanno degli schemi ricorrenti e assai ingiusti di dolore e di gioia, in cui assistiamo non solo alla morte cruenta e superflua dell’esistere e del progredire, ma anche a una necessaria rinascita” (Donna Haraway, Chtulucene, Produzioni Nero, 2019).

L’opera d’arte continua a esistere anche quando le istituzioni non se ne prendono cura: se ne sta aggrappata a un’idea di futuro che non trova concretezza in alcuno dei frammenti in cui il presente è rovinosamente moltiplicato. Forse è meno facilmente catalogabile di quanto non fosse qualche mese fa e, dal momento che i luoghi in cui essa era quasi esclusivamente relegata fino a prima di marzo sono oggi ancora inaccessibili, aleggia sulla paura, sulla nostalgia di uno stile di vita che ormai non calza più bene e sui fatti che, velocissimi, si sovrappongono e di questi assume le sembianze, così come fanno i liquidi con il recipiente in cui sono contenuti.

L’opera d’arte afferma la sua esistenza nella fluidità, attraverso la sua massa informe e balbuziente e mutevole e quasi ci si stupisce adesso nel vederla scivolare tra le cose comuni, tra i sorrisi laconici degli occhi, nello sforzo maggiore dell’ascoltare l’altro, tra i racconti dei semplici, le discontinuità e le incongruenze dei comportamenti umani e l’incoscienza dell’andare a sbattere ancora e ancora la testa contro i medesimi errori. È finito il tempo della meditazione, è fallito ‒ evidentemente ‒ ed è sciocco adesso ricominciare la ricerca di una dimensione non-pratica, non-terrena. Se anche fossimo cambiati, perlomeno nel senso a cui facciamo continuamente riferimento, non ne avremmo già la consapevolezza. A essere cambiata è piuttosto la percezione del futuro, che quasi pare non spettarci, non offrire alcuna possibilità, neppure di immaginare un nuovo progetto e di collocarlo in una dimensione spazio-temporale verosimile.

Questo è il momento in cui prendiamo consapevolezza del fatto che le cose vive sono anche tendenzialmente incontrollabili, sfacciatamente imprecise e autonome e che è necessario elaborare una risposta diversa per questi tempi sincopati e isterici. È un tassello che manca, quello del futuro, e senza il quale muoversi appare una pratica abitudinaria e senza senso e se manca è perché è stato rimosso non dal virus, ma da noi, precipitosi e troppo impacciati, vecchi, disattenti, accumulatori di cose vuote e di opinioni parziali e incostanti, immersi in una crisi di cui il virus è solo la parte visibile.

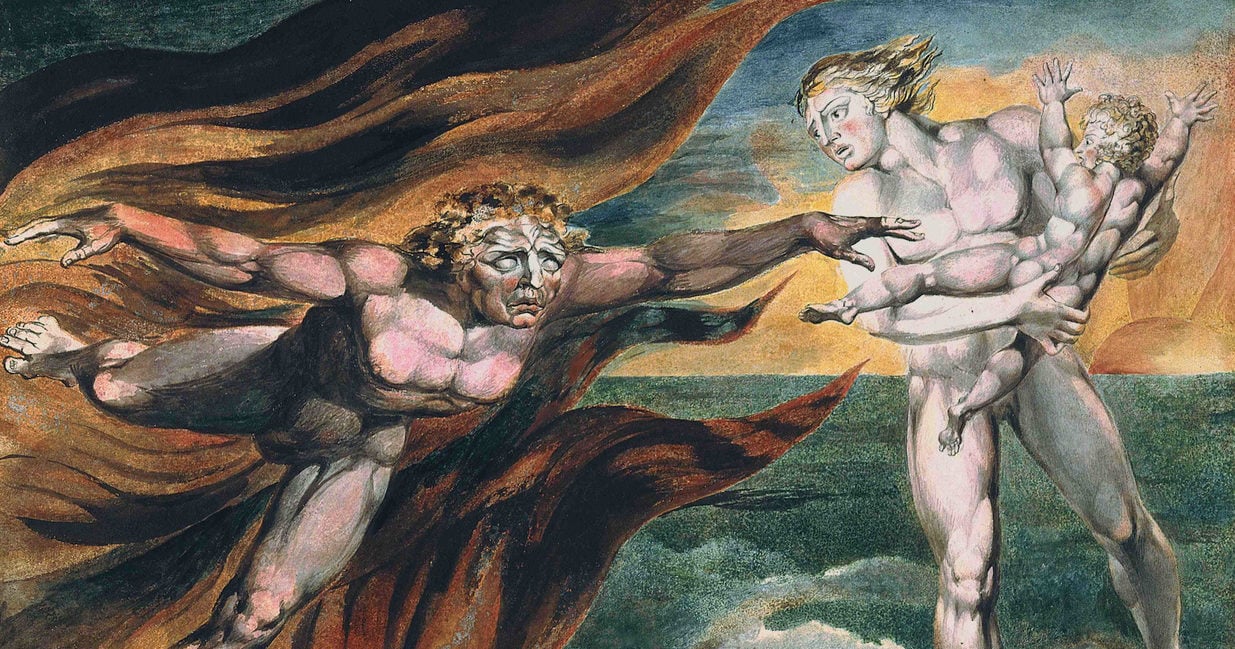

William Blake, The Good and Evil Angels, 1795 1805 ca. Tate

Tra le cose vuote: stipare tutto ciò che esiste in recipienti, in luoghi fisici dentro i quali entrare per poi perderne le tracce una volta fuori. Confezionare opere per un contesto. Desiderare, più di ogni altra cosa, di far parte della collezione, di essere visti e comprati da chi ha bisogno di un pezzo d’arredamento, più che di un’opera d’arte funzionante. Apparire a tutti i costi. Negare l’importanza dell’opera come elemento fondamentale nella formazione di una coscienza comune. Negare l’importanza dell’opera come cartina tornasole dello stato di malattia di una società. Ambire al palco. Fare del palco la propria vita e il punto massimo di arrivo. Aspettare piuttosto che agire. Dimenticare piuttosto che ripassare gli errori. Dimenticarsi di ciò che è fuori, di ciò che è a livello del pavimento, delle persone, di preservare i vecchi e amare i giovani, rendere sacra la morte, pensarci di più e imparare ad averne dimestichezza.

Il presente, dunque, è l’unica dimensione attendibilmente fruibile, seppur microscopica e strappata, in cui ogni istante è lontano anni-luce dal precedente e lo spazio che intercorre tra uno e l’altro dilata e deforma ciò che accade e che sta in mezzo, perdendo di leggibilità. Le vecchie immagini, i film, le relazioni fra personaggi ci riportano a un’eternità fa, a un tempo a cui non siamo sicuri neppure di aver partecipato. Anche le notizie invecchiano non appena uscite, sicché il racconto della settimana, di ogni settimana, diventa un’epopea immensa, una mole di fatti sconnessi e sovrapposti assurda da assimilare. Perdere per un attimo l’attenzione significa smarrirsi, lasciarsi assorbire da uno strano torpore, non essere più padroni delle proprie azioni. Guardare lucidamente a ciò che accade invece è difficile, farsi un’idea precisa anche. Riguardo a cosa poi?

Davvero non siamo sempre vissuti così?

‒ Carmelania Bracco

LE PUNTATE PRECEDENTI

Fase Tre (I). L’opera e la realtà

Fase Tre (II). Essere l’altro

Fase Tre (III). La paura e gli interstizi

Fase Tre (IV). Crisi e rinascita

Fase Tre (V). Ricordi e postapocalisse

Fase Tre (VI). Che cosa rimane

Fase Tre (VII). Imprevisti e responsabilità

Fase Tre (VIII). Rompere il silenzio

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati