La vita fantasma. Edward Hopper e l’amputazione del nostro tempo

Il nostro viaggio immaginario attraverso le grandi opere della storia dell’arte stavolta chiama in causa Edward Hopper, la cui pittura è stata più volte evocata per descrivere l’epoca della pandemia.

In un momento storico così tristemente sorprendente, la parola immunità sembra rappresentare, forse, la più ambita delle condizioni umane: perlomeno dal punto di vista fisiologico. Circondati, come siamo, infatti, da paure che prima, non solo, non avevamo ma che, oltretutto, mai avremmo immaginato potessero riguardarci, attendiamo quotidianamente che qualcuno più competente di noi, che grazie a Dio ancora esiste, ci dia una buona notizia rispetto allo scampato pericolo, che magari ce lo racconti come “ormai finalmente alle spalle”, di contrarre ciò che appare, a oggi, a nove mesi dall’immersione nella problematica più grande che il nuovo millennio abbia conosciuto, la più grave delle eventualità che possa capitarci: il contagio da un virus invisibile e, a quanto pare, soprattutto, spietato. Una virulenza che, al netto delle allucinanti complicazioni fisiche, porta con sé una dimensione psicologica, animistica, ancora più tragica. Tutto, dei nostri giorni, infatti, sembra perdere vertiginosamente posizioni nella scaletta delle priorità quotidiane rispetto all’esigenza assoluta, e giusta, di non doversi ammalare di un male oscuro e troppo moderno, troppo contemporaneo, addirittura quasi futuro, per essere capito e affrontato in questo confusionale presente non organizzato per questa spiazzante eventualità. Ed ecco, infatti, che, davanti a questa ipotesi di sventato pericolo, la priorità assoluta e umana, dolce e inalienabile, che, in tempi “normali”, davamo ad alcune cose che non erano cose, passa clamorosamente in secondo piano: scalando tristemente posizioni al ribasso. Come nelle aste fallimentari, insomma. Facendo largo solo alla nostra solitudine incongiungibile. I sentimenti ci sembrano accantonabili, gli stati d’animo subalterni, i pensieri trascurabili, l’empatia un capriccio velleitario, le ambizioni ‒ anche quelle più incombenti e urgenti ‒ riponibili, causa forza maggiore, nel cassetto del “non è questo il momento” e i sogni, che sono l’evoluzione nobilitante delle ambizioni, ancor di più, per la loro composizione chimica di sfuggente evanescenza, assumono i contorni dell’inopportuno, del fuori luogo. Tutto sembra essere derubricabile coma da pretermettere, da posticipare, e, ancora, scandito da un ritmo di improcrastinabilità protettiva che, a sua volta, fa slittare tutto il resto, facendolo lentamente sbiadire nell’oblio del progetto, della programmazione. Lo stato d’animo che ci circonda è quello di quando, nel bel mezzo di un film, interviene a gamba tesa l’intervallo pubblicitario sconveniente, rude, meschino, non ragionato, incongruo, senza neanche essere stato pensato nel montaggio da chi l’ha gestito, magari mentre l’attore principale sta dicendo la battuta chiave e, in redazione, con la mano sinistra, invece, hanno previsto grossolanamente di dare spazio all’attesa, alla pausa, alla stitichezza della réclame. E questa infinita e altalenante serie di nuove e vecchie ondate di contagio, poi, impreviste e costanti come solo gli intervalli pubblicitari delle reti più approssimativamente generaliste impongono, catapultano gli uomini in una sfiducia totale nei confronti della vita, del film che verrà, della storia che seguirà, del montaggio dell’esistenza, della regia dei nostri giorni.

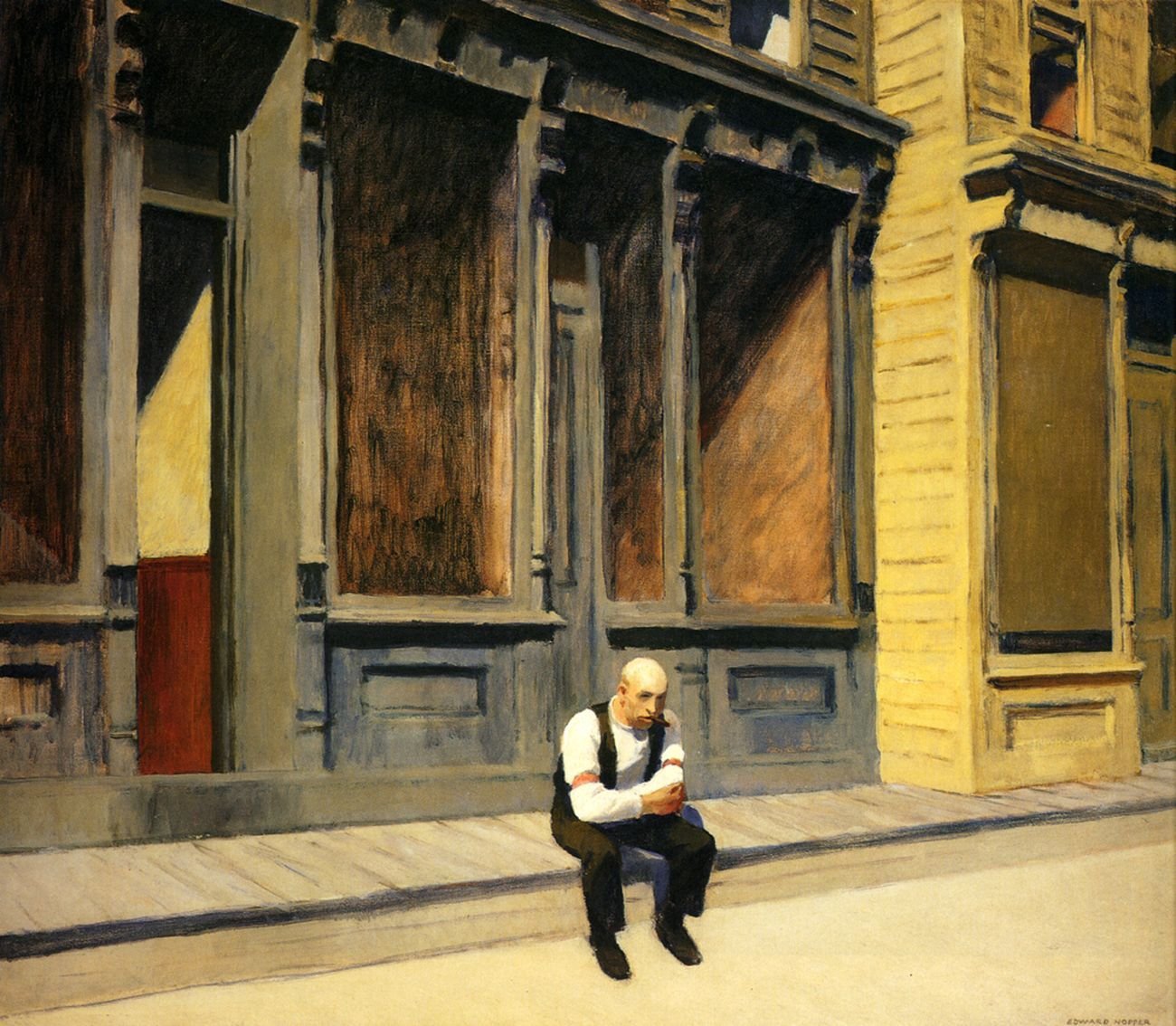

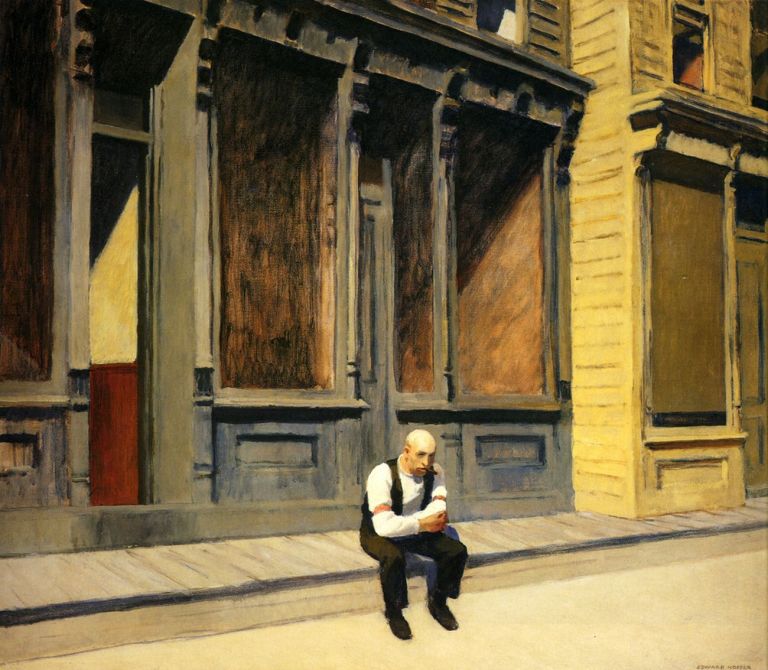

Edward Hopper, Sunday, 1926. The Phillips Collection, Washington DC

HOPPER, LE CITTÀ, LA SOLITUDINE

Se volessimo conferire un’immagine a questa stasi del mondo, a questa aridità impaurita dei nostri stati d’animo, a questo disorientamento impersonale che ci attraversa, a questa confusionale depressione che ci avvolge (insomma a tutte queste “cose che non sono cose”, come dicevamo prima, che richiedono tutte queste parole scelte con cura artigianale per ottenere l’illusione di poterle descrivere, forse senza nemmeno riuscirci), non potremmo portare a termine meglio il compito se non immaginando di inoltrarci in una delle città di Edward Hopper. Scoprendo così una cosa sconcertante: quelle città, infine, non sono delle città. Sono, a loro volta, degli stati d’animo. Delle sfuggenti località delle nostre anime. Quelle sepolte, quelle nascoste, quelle che sopprimiamo durante la frenesia isterica, da luna park, dei nostri giorni quando sono otturati di impegni e che, nostro malgrado (ma anche per nostra fortuna), in questo tempo ovattato, riemergono come seppelliti ma non sepolti dal nostro inconscio che fingeva di dimenticarsene. Le località dell’anima di Edward Hopper sono come i paesini fantasma del centro Italia, come quei piccoli borghi abbandonati: difficilissimi da raggiungere, eternamente traballanti e fragili, spopolati ma non spaesati. E, soprattutto, che esigono tempo, coraggio e forza per essere esplorati. Tutto quel tempo, quel coraggio e quella forza che, un po’ per imposizione del destino dei nostri giorni, un po’ per necessità, in questo tempo di sabbie mobili delle nostre vite dobbiamo trovare, avere e adoperare. Altrimenti la pena sarebbe troppo alta da scontare: non riuscire a superare il problema.

I PAESAGGI INTERIORI DI HOPPER

Quando la brillante regista e scrittrice Lucia Calamaro scrive il copione del riuscitissimo spettacolo teatrale intitolato Si nota all’imbrunire, oltre che scegliere un malinconico e potentissimamente semplice e adeguato Silvio Orlando come interprete della tragedia interiore che attraversa il protagonista durante tutta l’esilarante rappresentazione, sceglie una sequenza di parole per aggiungere un indicativo sottotitolo al già bellissimo titolo appena citato: “solitudine da paese spopolato”. Ed è proprio questo il passepartout attraverso cui guardare a cosa accade ‒ non fuori ma ‒ dentro i personaggi dei dipinti di Edward Hopper: l’analisi emotiva delle parole “solitudine” e “spopolato”. Il paesaggio che andrebbe indagato, infatti, all’interno dei dipinti del padre del Realismo americano non è quello tipicamente descritto in ogni libro, opera d’arte o film che si conosce, composto di alberi, montagne, mari e fiumi, ma, al contrario, è uno scenario interno ‒ anzi interiore! ‒ che non si vede con l’occhio nudo dello sguardo e dell’osservazione ma che, anzi, richiede la “concentrazione della preghiera” (per citare Lucia Calamaro) e la messa in campo di virtù e capacità psicologiche, empatiche, immaginifiche e intimistiche, che sono proprie a un approccio emotivo più che analitico. Così come Lorenzo Lotto nel Cinquecento dipingeva, attraverso l’alibi dei ritratti e delle forme fisiche riconoscibili (che erano solo uno strumento), le psicologie degli uomini, i loro pensieri, le loro tragedie, riuscendo addirittura a delinearne i tratti caratteriali e a intercettare i loro sogni, allo stesso modo, Edward Hopper si serve del contesto circostante, dello scenario, del paesaggio (che, ancora una volta, a distanza di quattrocento anni, anche per lui, è solo un pretesto, un volano) per dipingere una cosa difficilissima: l’inesauribile imperfezione degli uomini, del mondo, delle loro vite e, soprattutto, il loro spaesamento, la loro inadeguatezza a questa esistenza, i loro tormenti, le loro paure. La solitudine di cui parla Lucia Calamaro, rapportata ai dipinti del Maestro americano, è commisurabile a quella sensazione di irrisolvibile reiezione degli uomini pienamente descritta nel monito di Friedrich Nietzsche quando ci intima di tener sempre a mente che “nella solitudine il solo divora se stesso e nella moltitudine lo divorano gli altri”: non ci resta che scegliere. Il non poter scampare al rifiuto di noi stessi e del mondo in alcun modo emerge fortemente in queste parole al pari di come la stessa solitudine traspare, ingombrante come una nave da crociera che fa manovra in un porticciolo stretto e inadeguato: quello dei nostri striminziti corpicini fragili, sproporzionati per difetto, difettati, al fine di contenere questi macigni pesantissimi; quindi sempre sull’orlo del punto di rottura, del precipizio, del non ritorno. Ed ecco che fuoriesce, a questo punto, in abbinamento alla parola “solitudine” del sottotitolo della Calamaro, il senso della parola “spopolato”: il silenzio, nelle città dell’anima di Hopper, spadroneggia, opera e scorribanda, come il vento in Otto e mezzo di Federico Fellini, con la sola differenza che, in Hopper, non si esprime come il sottofondo di un protagonista e delle sue ‒ stupende! ‒ parole.

Edward Hopper, Cape Cod Evening, 1939. John Hay Whitney Collection. National Gallery of Art, Washington DC

HOPPER E DE CHIRICO

Questo poiché esiste un punto, un momento, un frangente, una intercapedine temporale, nei quadri di Hopper che sembra sempre “star per arrivare” e che poi, alla fine, non lo fa mai. Ne abbiamo parlato prima, citandolo, di questo momento: è quello del non ritorno, del punto di rottura. Fragili ma pesanti come stalattiti, i personaggi sembrano starsi per rompere e non si rompono, starsi per muovere e non si muovono, stare per essere inghiottiti ma poi si salvano, essere al patibolo salvo poi vedere il cappio sciogliersi, allentarsi, come in un miracolo per atei senza Dio. Non avviene mai, dunque, “quello che dovrebbe avvenire”, nei quadri di Hopper. E, “tutto ciò che non avviene”, ogni volta, in ogni quadro, non avviene mai, in un momento molto preciso della giornata e della vita: quello che Lucia Calamaro chiama “imbrunire”. Laddove non si deve immaginare una soluzione coloristica a descriverlo ma, come nei quadri di Giorgio de Chirico, un momento emotivo che colora, un sentimento che conferisce tonalità: al di là di che ora sia nel quadro e di che momento sia della giornata. L’orologio psicologico di Hopper (e di de Chirico) è fermo, appunto, all’imbrunire; al pari di come, nel Maestro italiano, in maniera sentimentale, “è sempre l’ora del meriggio alto” (Memorie della mia vita, 1962).

HOPPER E LA PANDEMIA

In un bellissimo passaggio del suo Effetto città (2014), Vincenzo Trione, in riferimento a quello che lui definisce “show metafisico” di de Chirico, spiega le sensazioni che avvolgevano il pittore e che, oggi, si ribaltano sui nostri giorni: “Ci smarriamo in territori di un immaginario scabro e, tuttavia, intriso di un’umanistica pietas nei confronti dell’anonimato metropolitano”. E la stessissima cosa vale anche per le città, interne e interiori di Hopper, in sostanza. Che, a loro volta, sembrano quelle effettive e che ci appartengono nel nostro tempo contemporaneo. Laddove, così come nei dipinti dello statunitense, i personaggi sono congelati nella loro stessa pietrificazione pensosa, intellettuale; monchi nelle loro aspettative e paralizzati, mummificati, immersi nelle sabbie mobili, oltretutto impenetrabilmente, rivolti verso un altrove che non è più un altrove: è un luogo di pena, di pietà, di squallore, di indulgenza tenera verso i fallimenti del proprio simile in cui ci si specchia nitidamente e attraverso cui si guarda a un passato non dissimile dal presente. Avvolti in una stasi pericolosa, minacciosa e sinistra, si osserva dal buco della serratura, con la meschinità del miserabile, tutto il mondo ‒ anche quello delle capitali, delle megalopoli ferventi e febbrili ‒ diventare una prateria di provincia addormentata, dall’estetica sonnacchiosa e dalla vita assonnata, vuota, vana, che non distende ma, anzi, turba, angoscia. In un’attesa infinita affinché i personaggi, possano “dare un senso alle loro vite” (Andy Warhol, New Talent U.S.A., 1960). Il soggetto è la distensione, vasta e immensa, che però non distende e l’assenza, poi, complemento del tutto, che, tuonando, diventa irresistibile presenza, ingombrantissimo soggetto.

Potremmo consolarci pensando che, fortunatamente, questo, è solo uno scenario apocalittico e catastrofico di quelli che propone egregiamente l’arte quando è ben riuscita, magistralmente espressa: e, infatti, lo faremmo se solo così fosse, come infatti è stato in passato. Ma il presente, ahinoi, non è più tanto simile al passato. È degenerato. Ci è sfuggito di mano. E, forse per la prima volta, la vita ha superato l’arte. Non ci resta che sperare, in conclusione, che questo sia solo il risultato dell’ennesima pubblicità, posizionata in maniera scellerata, antiestetica, fuori luogo, nel bel mezzo del film, quello delle nostre vite, che un regista televisivo spietato e di quart’ordine ha, per errore, grossolanamente, posto nel momento sbagliato della pellicola delle nostre vite: mentre il protagonista diceva la frase più bella, quella chiave, quella di snodo.

‒ Luca Cantore D’Amore

ACQUISTA QUI il catalogo delle opere di Edward Hopper

ACQUISTA QUI la biografia di Edward Hopper

LE PUNTATE PRECEDENTI

La vita fantasma. Un viaggio emotivo nel segno dell’arte

La vita fantasma. Munch e i luoghi della dolce inquietudine

La vita fantasma. De Chirico e le sue città paralizzate

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati