Dialoghi di Estetica. Parola a Patrizio Fariselli

Membro degli Area, solista e compositore per il cinema e il teatro, Patrizio Fariselli si racconta. Focalizzandosi sulle peculiarità e le funzioni della musica.

Patrizio Fariselli è uno dei maggiori pianisti e compositori italiani. Studia al Conservatorio di Pesaro, sotto la guida del M° Sergio Cafaro, pianista e compositore che suonò sotto la direzione di Stravinskij, Hindemith e Boulez. Nel 1972, insieme a Demetrio Stratos e Giulio Capiozzo, fonda gli Area, gruppo di ricerca artistica e musicale con cui si esibisce in Italia e in Europa pubblicando numerosi dischi. Prosegue la sua carriera come solista e leader di diverse formazioni, tenendo anche concerti jazz con Steve Lacy, Howard Johnson, Art Farmer. Insieme a Walter Marchetti, rielabora Alla Ricerca del Silenzio Perduto, performance del 1978 per treno preparato di John Cage. Dal 2010 prosegue l’attività con gli Area, suonando a New York, Londra, Dublino e Tokyo. In parallelo all’attività concertistica e discografica, Fariselli fin dagli Anni Settanta compone anche musica per il cinema, il teatro, la danza e la televisione, vincendo numerosi premi internazionali. Negli ultimi anni tiene conferenze e seminari sugli aspetti cognitivi dell’improvvisazione. Il suo ultimo album è 100 Ghosts edito da Warner Music.

Il dialogo affronta aspetti diversi della poetica di Fariselli attraverso più temi: il ruolo della sintesi, le possibilità della composizione, la corporeità del suono, le possibilità quantitative della musica elettronica, il rapporto tra pratica e suono, il pensiero musicale e la progressione.

La tua musica, sia con gli Area sia nelle tue composizioni, mi sembra legata in profondità a qualcosa che vorrei chiamare ‘sintesi’. Considero in particolare due vie: la combinazione dei suoni e la fusione tra i generi musicali. Quale pensi possa essere la sua essenza?

È interessante il tuo uso della parola ‘sintesi’ applicato al modo di pensare e produrre musica. Visto che hai nominato gli Area, voglio partire proprio da lì per rispondere alla tua domanda. Quello con gli Area è stato uno dei periodi più importanti, dal punto di vista formativo, della mia vita; siamo stati un vero collettivo. Erano i tempi dell’aggregazione e della condivisione, e un giovane musicista aspirava quasi più a far parte di una band che a una carriera da solista. Un collettivo è un organismo complesso, che deve essere foraggiato continuamente da nuove idee e ricerche individuali, altrimenti se ne viene inesorabilmente allontanati. Per noi, in particolare, era un punto d’onore stupire gli altri con nuove informazioni e nuove conoscenze. Contrariamente a quanto può venire in mente pensando a un gruppo egualitario, nel nostro caso l’originalità individuale era sempre apprezzata, come fonte di arricchimento per tutti e garanzia di non omologazione con ciò che c’era in giro, o di stagnazione del gruppo stesso. Succedeva dunque che la coesistenza di pensieri anche molto divergenti riuscisse, alla fine, a produrre una risultante altra. Questo è ciò che potrei identificare come ‘sintesi’. Eravamo musicisti che, per formazione, interessi e sensibilità, avevano spesso visioni estremamente diverse che riuscivano però a coesistere in un progetto comune forte; uniti dal rispetto reciproco e dalla consapevolezza che tutti avevano qualcosa da imparare dagli altri.

Consideriamo il tuo lavoro nell’ambito della composizione.

L’attitudine che ho descritto è possibile ritrovarla in qualche modo anche nel mio lavoro di compositore/performer. Sono sempre stato convinto che nel fare musica non si è mai da soli. Come minimo hai a che fare col tuo senso critico: una bestia allevata dentro di te con cura, nutrita negli anni con l’ascolto di capolavori composti da tanti grandi maestri, e che è in perenne conflitto con l’autostima, fattore necessario per salire su un palco e lanciarti, ad esempio, in improvvisazioni estemporanee. In questo bailamme interiore/esteriore è necessario maturare degli equilibri dinamici, altrimenti si rimarrebbe paralizzati e non si combinerebbe nulla. Ritengo dunque che la matrice sociale della musica, un “universale” antropologico, venga fuori anche quando sei a casa a suonare il pianoforte da solo. Suoni e ascolti sia la musica che i conflitti interni, le tensioni delle varie anime che formano la tua personalità, e ne cerchi una risultante. Poi, una volta trovato questo equilibrio, tutto sparisce di fronte alla musica e si può pensare a una condivisione del risultato.

Patrizio Fariselli, Notturni, Curved Light (2007)

LA MUSICA E L’ASCOLTO SECONDO FARISELLI

Che ruolo ha l’ascolto nella tua ricerca musicale?

Per un musicista, come per chiunque ami la musica, ascoltare è molto più importante del fare. È un atto primordiale. Io penso che l’aver spostato il focus dell’attenzione sui suoni che ci circondano e goderne in modo disinteressato abbia segnato evolutivamente la nascita della musica stessa. Generare volontariamente suoni, controllarli per produrre significato ne è il passo successivo. Ovviamente, nella quotidianità, tendo a circondarmi di musica “bella”.

La mia curiosità insaziabile mi spinge a porre attenzione a pressoché tutto quel che c’è al mondo e scoprire musica interessante, oltre a gratificarmi profondamente, mi fa sentire compreso nella parte migliore dell’umanità. Non provi anche tu una simile sensazione?

Amo la musica, non si rimane mai nello stesso posto… Mi chiedevo anche come orienti il tuo ascolto.

Ho un mio criterio di valutazione nell’ascolto di qualsiasi cosa in cui mi imbatta: detta banalmente, è la ricerca di un ‘granello di sale’. In tutto quel che ascolto, anche nella musica d’intrattenimento, con cui non è possibile non aver a che fare continuamente, cerco un pizzico di intelligenza, di cuore, di talento o di pensiero creativo. Se lo trovo, vuol dire che c’è la traccia di un’idea e l’apprezzo. Altrimenti preferisco di gran lunga il silenzio, o i suoni della vita, quelli elevati a rango di musica da John Cage più di ottant’anni fa.

Gli aspetti che descrivi consentono anche di specificare le due vie che ti proponevo nei termini di una ‘macrosintesi’ e una ‘microsintesi’: la prima includerebbe lo scambio con altri musicisti facendo tesoro delle dinamiche della musica, la seconda trova il suo sviluppo in stretta relazione a dimensioni più personali e inclini alla socializzazione della musica. Lo vedo come un percorso svolto con gli Area, con Antropofagia, il tuo disco solista del 1977, arrivando a 100 Ghosts del 2018. Tutti frutti della tua ricerca del granello di sale.

Ciò che succede nell’interazione tra musicisti improvvisatori è un fenomeno di comunicazione profonda che credo si possa capire solo ascoltando. Nel mio primo disco di piano solo, Antropofagia, c’è un brano che si chiama Inside/Outside che esplora queste dinamiche.

In questo pezzo di totale improvvisazione, parto da uno stato di musica mentale – posso anche muovere le dita, ma senza appoggiarle al pianoforte, suonando solo dentro di me – e, progressivamente, meccanicamente, avvicino le mani alla tastiera producendo dapprima qualche ticchettio: un’unghia, qualche dito sfiora un tasto, un fruscio. Un martelletto carezza una corda, ogni tanto. Piano piano riallaccio il pensiero alla corporeità del suono. C’è dunque questo percorso: si attraversa lentissimamente la soglia che divide la parte interiore, privata, da quella esteriore, quella del suono manifesto, liberato.

Il tuo lavoro sulla soglia (tra corporeità del suono esteriore e interiore) mi sembra si possa descrivere anche come un lavoro sulla dimensione stessa del fare musica.

Per un musicista il rapporto col suono e la sua fisicità “impalpabile” è primario. Oltre a esso, il fare stesso, nel caso di un performer improvvisatore, è ancor più importante del decidere che cosa fare. Mi spiego meglio con un esempio. Il lavoro di uno strumentista consiste prima di tutto nel sottoporsi a una severa disciplina. Egli studia duramente fino a raggiungere una padronanza dello strumento tale da rimuovere ogni ostacolo meccanico tra il pensiero musicale e la musica stessa. Nel momento in cui arriva il suono, arriva la prassi e si apre un’altra dimensione: quella in cui la musica sgorga non solo per via delle facoltà superiori, ma di tutto il complesso del nostro essere. Le ricerche di Benjamin Libet sono chiare a tal proposito. Non ci sarebbe fisicamente il tempo di applicare il libero arbitrio all’urgenza del flusso musicale. Sono studi interessanti, da cui si evince, tra l’altro, che noi viviamo a nostra insaputa, così come i musicisti (soprattutto gli improvvisatori) suonano senza sapere di stare suonando. Insomma, il musicista/improvvisatore ha la necessità di mettere in campo tutte le sue risorse intellettuali, sia razionali che le più profonde e imprevedibili; quelle più difficili da evocare e da gestire coerentemente. Per questo, nel predisporsi a una performance, egli deve coltivare uno stato psicofisico ideale, direi di trance controllata.

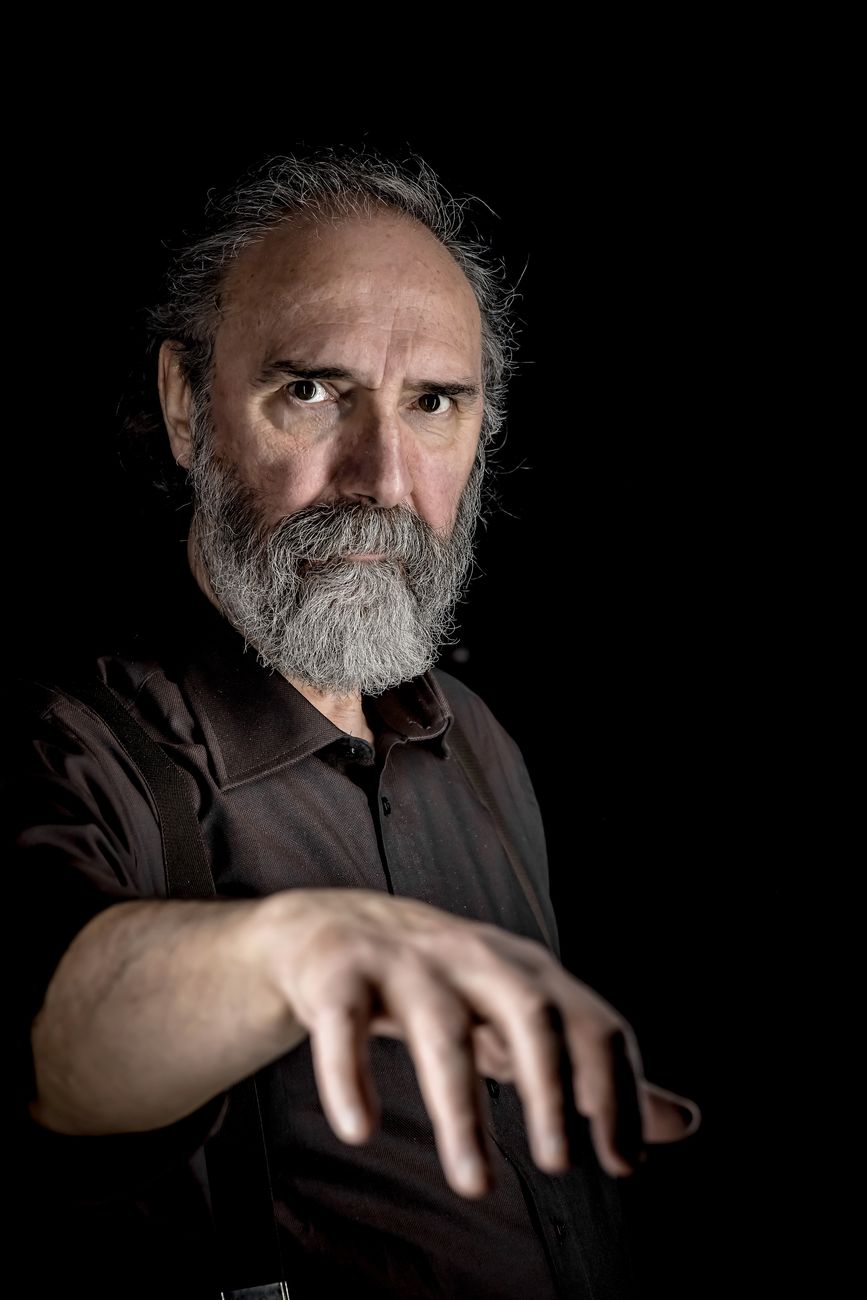

Patrizio Fariselli Photo © Roberto Cifarelli

SUONO E MUSICA ELETTRONICA

La relazione tra pratica e suono insieme a quel passo indietro o laterale che consente di ricorrere ad altre risorse, credo ci permettano anche di riconoscere quanto, tra le arti, la musica sia quella che mostra al meglio i limiti della forma. Vale a dire dei presupposti della stabilità, della risolutezza, di un potenziale esito univoco. La musica mostra quanto possano essere rilevanti la variabilità e l’indeterminazione.

Fin da ragazzi, con gli Area, avevamo intuito quanto fosse potente spiazzare le aspettative dell’ascoltatore. Fargli credere che si procedesse in una direzione per poi sorprenderlo con dei repentini cambi di prospettiva. Tutti espedienti utili a indurre nel pubblico uno stato di inquietudine controllata, ideale per predisporlo a contenuti inusuali. Non eravamo i soli a far questo, basti pensare a Frank Zappa. Il gioco era certamente relativo alle forme, ossia alla riconoscibilità dei parametri stilistici e alla loro prevedibilità. Se per l’ascoltatore accodarsi a un genere, o a degli stilemi, è rassicurante, consolatorio, direbbero alcuni, e dà l’illusione di una più profonda comprensione della musica, per l’artista questo è un limite, una trappola.

I generi sono architetture chiuse, che sostanzialmente inibiscono le autentiche innovazioni, perché inevitabilmente metterebbero in crisi i loro stessi fondamenti. Gli artisti che sposano l’apparato estetico di un genere sviluppano al massimo un’operazione “cosmetica”, che ne modifica i dettagli senza cambiare davvero nulla. Se questa può essere la cosa più desiderabile per un fan, per un artista risulta devastante. Quello che serve, credo, è ridimensionare le griglie precostituite per una comprensione euristica della realtà. John Cage in questo senso è un ottimo riferimento. La sua musica è spesso molto semplice da eseguire, ma per tante persone (ascoltatori e musicisti compresi) è complesso anche solo considerarla plausibile; perché richiede che si demoliscano parecchi preconcetti. Proprio ciò che intendeva quando auspicava: ‘Happy new ears!’.

Vorrei parlare un momento della musica elettronica. In due testi scritti in anni diversi, Luciano Berio osservava che essa abbia permesso di esprimere una necessità propria del linguaggio musicale, ampliare le sue possibilità, e che la sua essenza è data da quello che se ne fa, dalle continue invenzioni che rende possibili.

Lascia che ti racconti brevemente il mio personale incontro con la musica elettronica. Quando studiavo pianoforte al conservatorio già conoscevo il lavoro di Shaeffer o Stockhausen, per esempio, e quel che si combinava nei vari studi di fonologia in giro per l’Europa. Ma la vera sorpresa l’ho avuta quando, per la prima volta, ho messo le mani su uno strumento elettronico, all’inizio degli Anni Settanta. Ero andato appositamente a Londra per acquistare un sintetizzatore, perché lì era più facile scegliere. Ma di tutto ciò che si può dire sulla generazione elettronica del suono, la cosa che più mi colpì fu la sensazione di maneggiare l’inaudito. Quando hai uno strumento mutaforma a quel livello, viene implicata una quantità di passaggi mentali mai provati prima. Ma il punto è: cosa significa maneggiare l’inaudito? Forse oggi, con l’enorme disponibilità di strumenti e attrezzature alla portata di chiunque, è diventato un fatto quantitativo, di possibilità di scelta, ma allora la mia prima impressione fu di poter “cantare” con una voce mutevole. Una sensazione davvero intima. Premesso che porre distinzioni qualitative tra suono “naturale” e suono artefatto è un esercizio che non mi appartiene, vorrei evidenziare che anche il pianoforte è una macchina formidabile, esattamente come lo è un violino. Dal mio punto di vista, che si ottenga un suono da una corda malmenata in un qualche modo, o da una macchina elettronica, non cambia assolutamente nulla. Perché alla fine quello che si ha è semplicemente un incremento, seppure considerevole, di materia sonora a disposizione. Quel che è davvero importante, è trarre da queste nuove quantità, nuova qualità. Ecco perché, nel mio modo di vedere, metto sempre al primo posto l’elaborazione di un pensiero musicale.

Patrizio Fariselli, Antropofagia, Cramps Records (1977)

LE OPERE DI FARISELLI

Mi chiedevo se il pensiero musicale di cui parli non possa essere considerato come il lavorio necessario per ottenere una struttura che poi raccoglierà un po’ tutto quello che farai. Non so se ti suona.

Mi suona assolutamente. Nella mia visione del concretizzare e vivere la musica, sono molti gli espedienti formali che, negli anni, ho messo in campo. Mi interessa altrettanto lavorare sulle strutture, quanto il totale sovvertimento di quegli stessi paradigmi. Curo con particolare attenzione l’imprevedibilità e il momento in cui scatta, in modo a volte inatteso, la musica; quella che percepisci avere un “potere”, qualsiasi cosa voglia dire. Quando progetto un pezzo ci posso stare su anche dei mesi. Mi soffermo ad affinare certi passaggi per giorni interi: tolgo, aggiungo, ricostruisco, riarrangio… Poi però, appena mi prudono le dita, le lascio partire in un’esplosione di bruciante improvvisazione. Tanti brani sono nati così, o addirittura hanno cambiato radicalmente direzione in corso d’opera. Tutti gli strumenti e tutti gli artifici, dalla costruzione, alla reiterazione o la dissoluzione delle forme, possono essere preziosi. Alla fine di queste procedure, dichiaro compiuto il lavoro quando tutto mi suona “naturale”, quando lo spunto iniziale si è sviluppato in un percorso organico (o uno dei percorsi possibili. Quante volte uno stesso pezzo è stato rivisto e reinterpretato, anche da altri musicisti; motivo di ulteriore orgoglio per il compositore). Ecco, questa, per me, è la compiutezza. Indipendentemente dal valore artistico che le si attribuirà, mi reputo pienamente soddisfatto quando la musica: “… dice quel che ha da dire e lo fa dicendolo” (cit. Gino Stefani, sul significato della musica).

Credo che questo abbia anche a che fare con una sorta di progressione che – penso ancora alle tue opere, Antropofagia, Notturni, Piccolo Atlante delle Costellazioni Estinte, 100 Ghosts – è declinabile sia in termini di avanzamento sia in quelli di introduzione di possibilità per formare e riformare continuamente il lavoro. Per rendere primari la musica e il dinamismo vitale che la alimenta.

Penso che una delle peculiarità più importanti di un musicista sia riuscire a essere ‘un maestro del tempo’. E non solo quando decide quanto dovrà durare la sua performance (spesso motivo d’ansia per tutti gli ascoltatori); questo è solo uno degli effetti collaterali.

Per un musicista il tempo è questione primaria; per via della natura fisica dei suoni, per il dover da sempre “svolgere” in delle durate i simboli mentali affioranti dalla memoria o dall’associazione d’idee, per esplorare costantemente il concetto di ‘adesso’ o di ‘tempo reale’. Per un improvvisatore, poi, è sostanziale “consapevolizzare” come la mente giochi con il presente, a volte anticipandolo o valutandone gli effetti a posteriori, rincorrendolo e affiancandolo in pattern mentali definibili, con un termine rubato all’informatica, di multitasking. Se non sei fortemente preparato, e in perfetta forma mentale e fisica, rischi di rimanerne sopraffatto; di subirne il procedere, o di sfasarti rispetto a esso. Tutti noi improvvisatori abbiamo pagato pegno in questo senso, in modo più o meno traumatico, almeno una volta nella vita. È materia altamente sensibile, in cui ogni volta metti in gioco te stesso. Tutti questi elementi sono il motivo che rendono esaltante, o deludente, la condivisione della musica nel rituale laico del concerto. Nel caso dei miei lavori, da Antropofagia, a 100 Ghosts, anche se queste dinamiche sono fissate nella registrazione, bado bene che sia la sensazione di immediatezza la prima cosa a percepirsi. Come in un giardino Zen, in cui i giardinieri rifiniscono ogni filo d’erba con una forbicina da unghie (l’ho visto fare coi miei occhi, in Giappone), il risultato finale deve dare la sensazione che quel luogo sia sempre stato così. La mano del giardiniere-compositore-performer sparisce per lasciare la scena alla musica stessa.

‒ Davide Dal Sasso

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati