Arte italiana e identità. Un dialogo con Angela Tecce

Proseguono i nostri focus sulla Collezione Farnesina. Stavolta la parola va ad Angela Tecce, membro del Comitato Scientifico, per un approfondimento in merito all’identità dell’arte italiana.

Membro del Comitato Scientifico della Collezione Farnesina, Angela Tecce è stata direttrice dei musei napoletani Diego Aragona Pignatelli Cortes e Castel Sant’Elmo, ha diretto il Polo Museale della Calabria e la Fondazione Real Sito di Carditello ed è stata Dirigente nella Direzione Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane del Ministero dei Beni e delle Attività culturali. Insieme a lei abbiamo ripercorso oltre un secolo di arte italiana, dal Futurismo a oggi.

La specificità dell’arte italiana è riconoscibile piuttosto chiaramente nel corso dei secoli, ma poi tende ad affievolirsi. Il momento in cui inizia ad affermarsi uno “stile internazionale” si può identificare nella seconda metà del Novecento, ovvero nell’epoca successiva alle avanguardie storiche – e quindi, parlando dell’Italia, dopo i fasti del Futurismo?

Dagli anni del primo Futurismo in poi, anche in concomitanza con le vicende politiche coeve, quello che si verifica con evidenza è che l’arte si rinchiude entro i confini nazionali e diminuiscono via via le abituali incursioni a Parigi che ancora nei primi decenni del Novecento avevano allargato le esperienze di Giorgio de Chirico, di suo fratello Alberto Savinio, di Gino Severini, Mario Tozzi, Massimo Campigli, Renato Paresce e Filippo De Pisis, les Italiens de Paris. Sono artisti che continuano una consuetudine dei loro predecessori, da Amedeo Modigliani ad Arturo Martini, e si incrociano nei medesimi anni o con lievi scarti temporali con Fausto Pirandello, Osvaldo Licini, Giuseppe Capogrossi.

Forte rimane il legame con la tradizione figurativa italiana e con soluzioni tutt’altro che marginali: alcuni di questi artisti, insieme ad altri come Mario Sironi o Ubaldo Oppi, ad esempio, avevano dato vita a Milano nel 1922 al gruppo Novecento, ampliatosi negli anni a venire. Tra le istanze ricorrenti non solo tra gli artisti ma anche nelle proposte degli architetti a loro vicini, da Giovanni Muzio a Gio Ponti, certamente c’era l’esigenza di un “ritorno all’ordine”, nel senso di allontanarsi dalle esasperazioni delle avanguardie storiche, ma era anche sentita l’esigenza di raccordarsi alle forme e alle proporzioni classiche dell’arte italiana. Non sarà infatti un caso che la rivista romana Valori Plastici, pubblicata a Roma tra il 1918 e il 1921, che aveva contribuito alla definizione della Metafisica, annoverasse tra gli artisti de Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi. Il loro linguaggio è la testimonianza dell’eredità di un passato che appartiene al DNA di ogni città, regione, monumento, museo, chiesa e paesaggio del nostro Paese. A suggello di ciò val la pena ricordare che nel 1927 il giovane Roberto Longhi pubblica il fondamentale saggio su Piero della Francesca, che è sì una lettura della peculiare modalità compositiva e costruttiva delle forme del pittore di Borgo Sansepolcro, ma trae inequivocabilmente spunto da quanto negli anni precedenti si era dibattuto nell’ambiente artistico più avveduto.

Ritengo che a partire da allora, nonostante la presenza di altri movimenti come l’Aeropittura e quelli delle scuole regionali, si verifichi una chiusura sempre maggiore entro asfittici confini, sia geografici che soprattutto della circolazione e del mercato.

Molte le presenze nella collezione Farnesina che testimoniano di questa storia della prima metà del XX secolo, dai futuristi Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Fortunato Depero a de Chirico per giungere a Carlo Carrà, Mario Sironi, Corrado Cagli, Massimo Campigli, Fausto Pirandello, Scipione, Arturo Martini.

Michelangelo Pistoletto, L’Etrusco, 1976, specchio e bronzo, h. cm 185 (bronzo), cm 330×230 (specchio). Collezione Farnesina

ARTE POVERA

Dopo il Futurismo, il movimento – se così possiamo definirlo – italiano più riconosciuto all’estero è quello dell’Arte Povera. Quali sono stati i fattori sociali, economici, artistici che ne hanno decretato il successo?

La marginalità cui si è fatto riferimento in precedenza si accentuerà ulteriormente negli anni difficili dell’ultimo periodo del Fascismo, a maggior ragione in quelli di guerra e nel decennio immediatamente seguente.

Si potrebbe dire che, a eccezione di pochissimi nomi, tra cui spiccano quelli di Alberto Burri a Roma e Lucio Fontana a Milano, gli episodi pur rilevanti stentano ad affermarsi fuori dal regionalismo che ancora imperava nelle Accademie e nelle Commissioni della Biennale di Venezia e della Quadriennale.

Non che siano mancate esperienze che si ponessero in assonanza con quelle europee, valga per tutti l’esempio delle diverse declinazioni dell’Informale, ma spesso – si pensi agli schieramenti opposti di “realismo” e “astrattismo” – l’ideologia aveva la meglio sui raggiungimenti concreti.

Il vero handicap è stato a mio parere l’inesistenza di tre fattori determinanti: il sostegno del mercato, del collezionismo e dell’intervento pubblico. Generalizzo certamente e dimentico prove luminose ma purtroppo episodiche.

Tra i protagonisti di questa generazione che si afferma nel secondo dopoguerra, la Collezione Farnesina annovera sia il realista Renato Guttuso che, tra quanti militavano nelle fila meno compatte dell’arte astratta, Carla Accardi, Piero Dorazio, Emilio Vedova.

Alla Biennale del 1964 sbarca in Italia la Pop Art americana, che spazza via, anche dal punto di vista mercantile, tutti i retaggi della tradizione ancora dura a morire e apre alla consapevolezza di linguaggi “altri” e fuori dai canoni. L’arte pop amplia la domanda e il numero di possibili acquirenti, se vogliamo ridurre a un grado zero un fenomeno che invece è assai più ampio e complesso e che corrisponde a un cambiamento della società diffuso, dei suoi bisogni, aspettative, prospettive. La rivoluzione riguarda soprattutto quelle antenne sensibili che sono gli artisti, che finalmente riescono ad accedere a spazi di espressione nel solco delle vaghe aspirazioni che pur avevano attraversato la generazione precedente senza trovare opportune possibilità.

GERMANO CELANT E L’ASCESA DEI POVERISTI

Una serie di congiunture favorevoli concorrono all’affermarsi del gruppo degli artisti per la prima volta raccolti sotto la denominazione di Arte Povera da parte di un giovane geniale e avvertito critico, Germano Celant, presso la Galleria La Bertesca di Genova nel 1967.

E qui mi piace ricordare il ruolo trainante del collezionismo, prima ancora che del mercato: il giovanissimo Marcello Rumma, salernitano, animatore di mostre importanti e al passo con i tempi, coglie la novità e ha il coraggio di promuovere negli antichi arsenali di Amalfi, nel 1968, Arte povera + azioni povere. Certo non era un neofita: con la giovane moglie Lia avevano visitato artisti, mostre e collezioni in Italia e all’estero, era un editore raffinato, studioso delle avanguardie, ma quella iniziativa – come ha dimostrato la mostra I sei anni di Marcello Rumma 1965-1970 al Madre di Napoli, a cura di Gabriele Guercio con Andrea Viliani e alla quale ha collaborato anche chi scrive – esulava da tutto questo con uno scarto ideologico e culturale di ben più ampia portata.

Questo l’inizio! La questione dell’eco di quel movimento nel corso degli anni, della sua fortuna critica e poi anche del suo successo di critica, di pubblico e anche di mercato in ambito internazionale si deve alla sagacia, perseveranza di Celant, certo, ma anche a galleristi della levatura ad esempio di Tucci Russo, che si schiera al fianco di questi artisti sin dalle primissime battute.

Piccola notazione a margine: in ogni caso anche l’Arte Povera attende fino agli anni Ottanta per una sua diffusione internazionale e per la sua consacrazione in America con l’esposizione Italian Metamorphosis 1943-1968 al Guggenheim Museum di New York, del 1994, sempre curata da Celant. Mostra che seguiva le altre, sempre affidate a lui, al Centre Pompidou di Parigi (1981), alla Royal Academy of Arts di Londra (1989) e a Palazzo Grassi a Venezia (1989).

Sandro Chia, Storie italiane, 2000, particolare, mosaico. Collezione Farnesina

TRANSAVANGUARDIA

A seguito dell’Arte Povera, un altro raggruppamento ha avuto una risonanza internazionale: la Transavanguardia. Quali erano le sue caratteristiche? Come era cambiata la situazione rispetto al contesto in cui era nata l’Arte Povera?

Molte sono le ipotesi teoriche per collocare storicamente il gruppo di artisti della Transavanguardia, in particolare le motivazioni legate alla crisi economica in atto in quel momento tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta e la necessità di nomi inediti e inedite sperimentazioni figurative per soddisfare il mercato dell’arte, sempre alla ricerca di novità.

Ritengo che la temperie culturale che aveva caratterizzato nel decennio precedente l’Arte Povera (continuando a usare per convenzione queste denominazioni per movimenti di artisti che spesso rifiutano un’appartenenza di gruppo!) in Italia non era distante da coeve proposizioni europee. Cito per tutte la mostra curata da Harald Szeeman When Attitudes Become Form alla Kunsthalle di Berna nel 1969, riproposta dallo stesso Celant alla Fondazione Prada a Venezia.

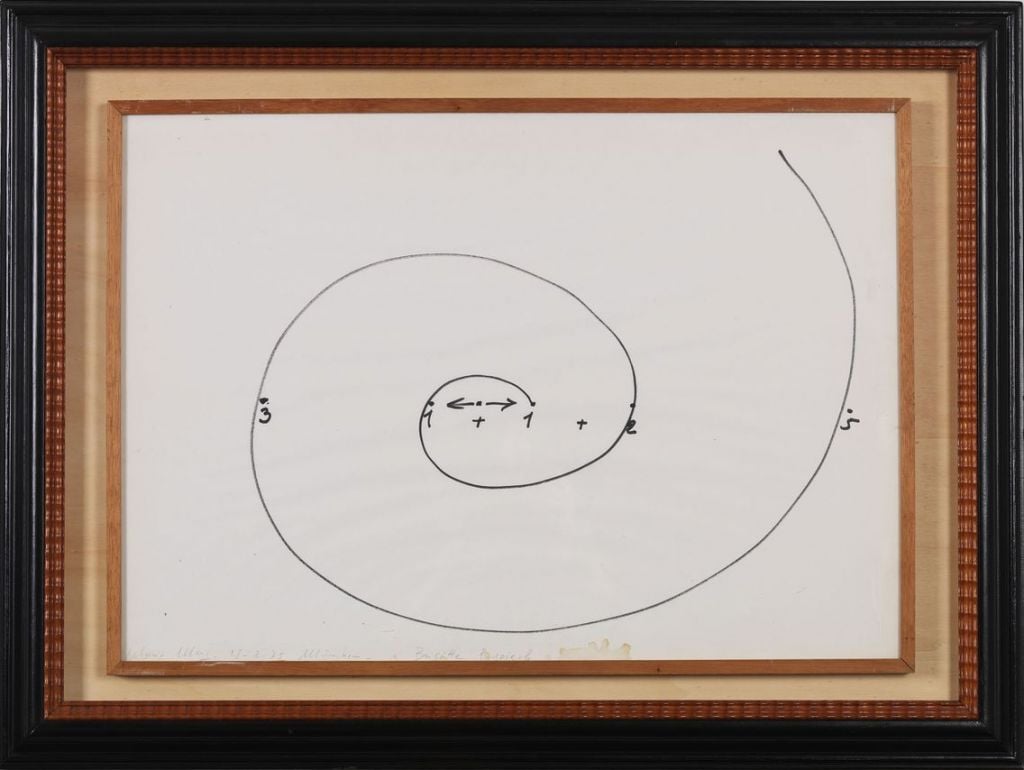

Allo stesso modo si può affermare che la Transavanguardia, teorizzata da Achille Bonito Oliva, è si un movimento italiano, ma il cosiddetto ritorno a una figurazione, sia pur peculiare per ciascuno degli artisti inizialmente protagonisti, da Sandro Chia a Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Nicola De Maria e Mimmo Paladino, era una modalità espressiva che appartiene in quegli anni alla generalità di artisti europei coevi, basti pensare ai Neuen Wilden in Germania.

LUCIO AMELIO E LA COLLEZIONE TERRAE MOTUS

Il gallerista napoletano Lucio Amelio espone in quegli anni gli artisti della cosiddetta Transavanguardia, sempre a cura di Bonito Oliva, aggiungendo a essi Ernesto Tatafiore e Nino Longobardi ma, per mia esperienza diretta, non c’è una cesura, un passaggio di testimone tra i due movimenti: gli esponenti dell’Arte Povera espongono in parallelo ai Clemente, Paladino, Cucchi. Segno evidente di un ampliamento delle tendenze sperimentali in atto nel mondo dell’arte contemporanea, di una sempre maggiore complessità di declinazioni linguistiche ed espressive, di una loro immediata circolazione internazionale.

A riprova di ciò vorrei citare l’iniziativa che proprio Lucio Amelio lancia a seguito del terremoto del 1980 (cade quest’anno il quarantennale di quell’evento catastrofico): gli artisti più importanti presenti sulla scena internazionale vengono chiamati a produrre un’opera che entrerà a far parte della collezione Terrae Motus, ora nella Reggia di Caserta per volere testamentario di Amelio stesso.

A riguardare oggi quella raccolta – che spazia dall’America di Warhol e Basquiat all’Europa di Joseph Beuys, da artisti che erano appartenuti all’Arte Povera a quelli della Transavanguardia – è possibile una lettura di quegli anni non etichettabile in schieramenti ma caratterizzati da una creatività fluida e tutto sommato omogenea.

Enrico Prampolini, Operazione aritmetica, 1953, tempera su cartone, cm 49×64,5. Collezione Farnesina

IL CONTEMPORANEO

Tra la fine del XX secolo e questo inizio di XXI secolo, l’identificazione di specificità nazionali, in campo artistico ma non solo, sembra un’operazione complessa e forse impossibile. Possiamo considerarlo un dato positivo, derivante da un effetto virtuoso della globalizzazione, oppure ha ricadute individualiste e omologanti – o si tratta di una miscela di questi e altri fattori?

Nonostante quanto affermato poc’anzi, e pur concordando sulla sempre crescente globalizzazione delle ricerche artistiche, non ho mai smesso di rilevare e anche di propugnare una lettura dell’arte italiana connotata da una fortissima identità e specificità.

L’essere al passo con i tempi non cancella per gli artisti italiani, siano essi i maestri o i giovanissimi, una peculiare attitudine formale, memore di una appartenenza radicata. Potrei fare esempi innumerevoli di questa analisi critica, che non è una chiave di lettura ma si attua andando alla scoperta di segni, modalità, materiali incredibilmente variegati che si possono rintracciare in una inquadratura, in una forma, nella stesura di un colore, nella memoria di uno spazio illusorio o prospettico.

Questo legame imprescindibile con la cultura figurativa italiana e la bellezza del nostro paesaggio si rintraccia in molte opere della Collezione Farnesina, sia quelle che appartengono al progetto decorativo del palazzo come i mosaici di Toti Scialoja, memori finanche nella tecnica di una tradizione compositiva “antica”, o in quelle degli artisti già citati come Arturo Martini o Mario Sironi, così come quella di un altro scultore, Marino Marini, ispirato a una arcaica e archetipica figurazione.

Per quel che concerne le opere numerose degli artisti delle generazioni seguenti mi limito, per ovvie ragioni di brevità, a citare solo i nomi di Mario Schifano, Piero Manzoni, Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio Paolini, Mimmo Paladino, Enrico Castellani, Agostino Bonalumi, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Giuseppe Maraniello, Domenico Bianchi, Luigi Ontani, Sabrina Mezzaqui, Flavio Favelli, Eugenio Giliberti. A dimostrazione che in una selezione in progress che ha privilegiato sin dalla prima ora, quando circa vent’anni fa con l’Ambasciatore Umberto Vattani nacque il progetto, la qualità delle scelte, il percorso espositivo travalica differenze stilistiche, affermando invece una continuità e una precisa cifra identitaria e ribadendo quanto prima affermato.

4 OPERE DELLA COLLEZIONE FARNESINA

Un ulteriore esempio è l’opera di Michelangelo Pistoletto, L’etrusco, del 1976, nella quale lo specchio, elemento tipico del modus operandi di questo artista, tra i protagonisti dell’Arte Povera, riflette la copia in bronzo dorato del famoso Arringatore conservato al Museo Archeologico di Firenze.

O ancora possono valere, quali prove di quanto affermo, la fotografia di Mimmo Jodice Veduta di Napoli (1980), che parla di un mondo sospeso e fuori dal tempo, in cui la memoria dell’antico e il presente si fondono, o l’immagine dell’Arco di Costantino dalla serie Roma di Gabriele Basilico, del 2000, che coglie un legame imprescindibile con la storia.

Valga infine, come omaggio a un artista profondamente “italiano” – nonostante il suo essere conosciuto internazionalmente – da poco scomparso, il ricordo del lavoro di Ettore Spalletti: Montagna/Appennino (1984), dimostrazione di fedeltà alla bellezza e alla luce del nostro paesaggio e alla tradizione sei-settecentesca della veduta.

In un colloquio di molti anni fa, proprio l’artista mi parlava della luce del paesaggio abruzzese che poteva scorgere dal suo studio, che gli ricordava le forme, i volumi della prospettiva dell’arte del Rinascimento italiano e l’oro delle tavole degli “antichi maestri”, da Cimabue a Giotto a Masaccio.

– Marco Enrico Giacomelli

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #57 – Speciale Farnesina

ACQUISTA QUI il libro sulla Collezione Farnesina

LE PUNTATE PRECEDENTI

Collezione Farnesina: identità e cooperazione

Collezione Farnesina: il palazzo

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati