Dialoghi di architettura. Intervista a Franco Pedacchia

Sogno e progettazione si mescolano nella pratica architettonica di Franco Pedacchia, progettista classe 1940. Lo abbiamo intervistato per ripercorrerne la carriera e aprire spiragli sul futuro post pandemico.

“[…] come il pilota è solo l’Architetto, che assembla, non solo in sogno, ma travi e ferro e cemento e tutto si sostiene in quell’equilibrio aereo che è l’equilibrio del volo”.

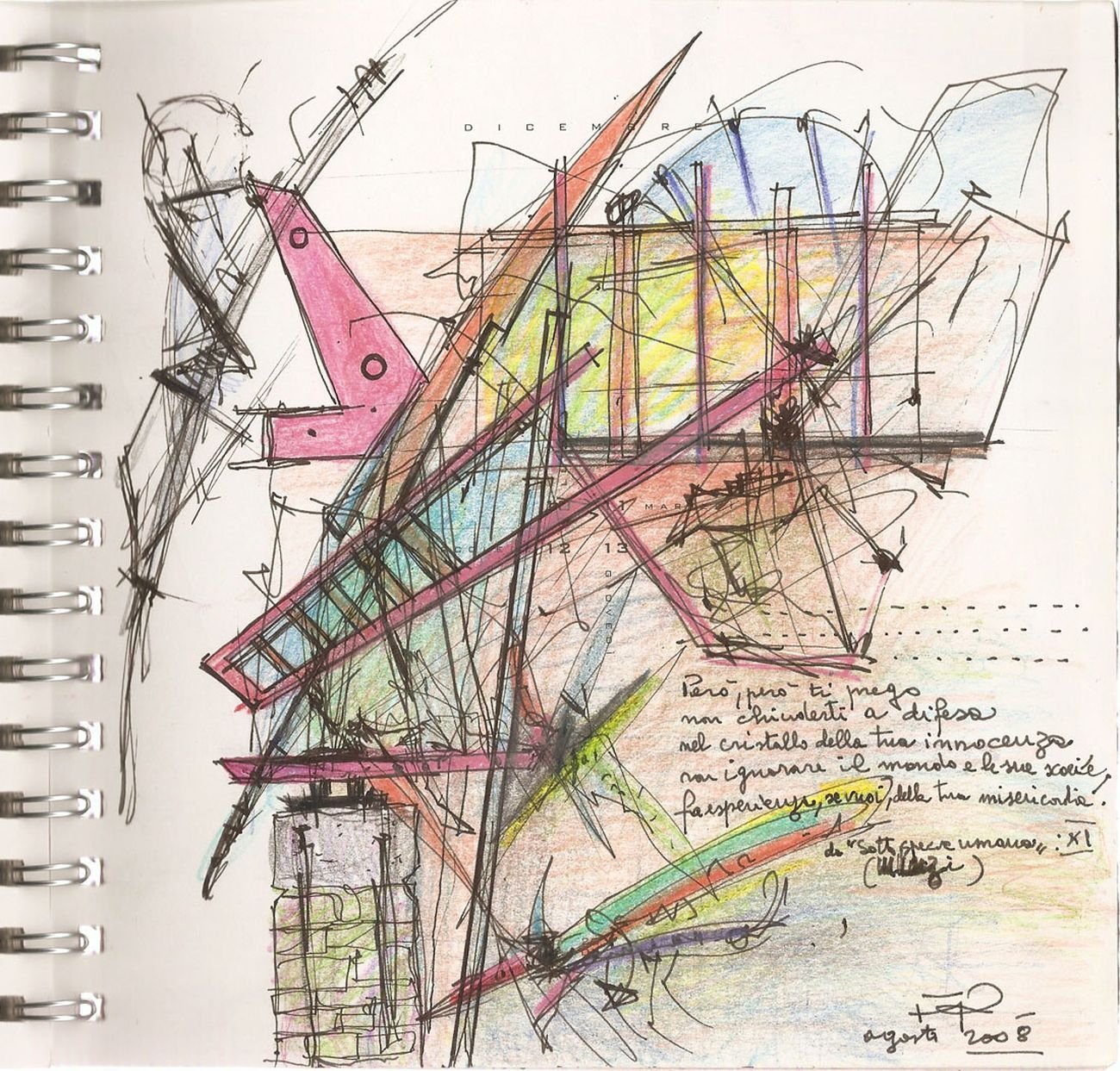

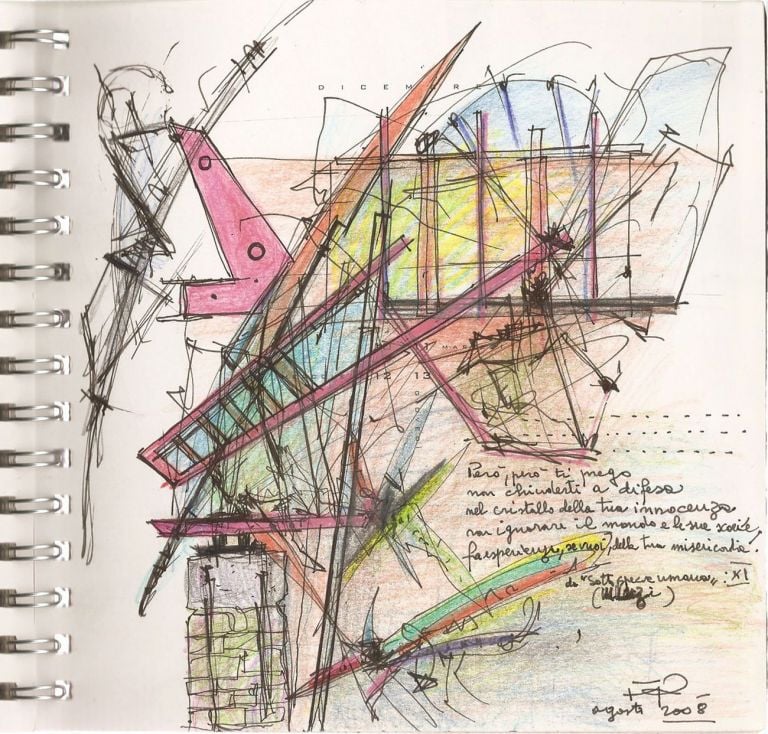

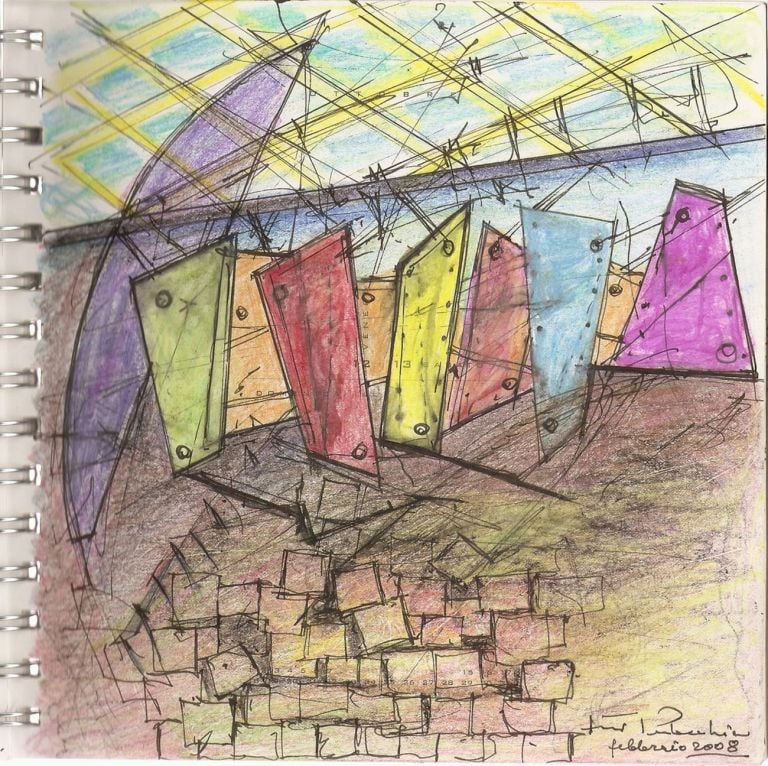

Con questo adagio Antonio Cuono definisce il pensiero che anima le opere dell’architetto Franco Pedacchia. Personaggio complesso originario di Greccio (Rieti), per il quale nella progettazione assume un ruolo fondamentale il cantiere come luogo da cui prendono vita le sue oniriche creature impresse su carta. Delle rêverie in cui “il progettista volutamente e programmaticamente mette tra parentesi l’aspetto tettonico della disciplina, dimentica controlli e/o verifiche tecniche per esaltare le possibilità espressive del segno, il suo arbitrario casuale dispiegarsi” (De Sessa C., Franco Pedacchia: le libertà della rêverie, Clean, Napoli 1999). Insomma una sorta di novello artista rinascimentale, che ha delineato un universo fiabesco popolato da creature primordiali, che scompone e ricompone in una ricerca esistenziale.

Nella sua carriera lunga più di cinquant’anni, Pedacchia ha collaborato, negli Anni Settanta, nella Facoltà di Architettura di Roma, all’attività didattica presso l’Istituto di Critica Operativa, al tempo diretto da Bruno Zevi. Negli Anni Ottanta ha partecipato, con Giuseppe Galasso, alla stesura della legge per i Beni Paesistici. È stato inoltre funzionario del MiBAC presso la Soprintendenza del Molise. Nel 2007 lo troviamo, infine, assieme a Francesco Cocco, Alfonso Di Masi, Antonio Fanigliulo, Marcello Guido, Susanna Nobili, Franco Porto, Laura Rocca e Southcorner, tra i progettisti-antagonisti partecipanti all’utopica mostra Modernità. Crisi e prospettive dello spazio pubblico, curata da Cesare De Sessa e Fausto Martino.

Osservando le sue prime opere si scorgono riferimenti agli Archigram, mentre quelle della maturità volgono lo sguardo a James Stirling, soprattutto nei suoi suggestivi interventi di restauro effettuati a Roccaravindola e a Venafro. L’intervista nasce dall’esigenza di ascoltare, proprio in un momento storico così particolare, la voce di un maestro, che non ama essere definito come tale, fattore quest’ultimo che ne accentua il valore “dissonante”.

Franco Pedacchia durante uno dei suoi studi. Photo Roberto Angelini

PAROLA A FRANCO PEDACCHIA

Può descrivere la sua formazione? Quali sono stati i suoi maestri?

Bambino con le scarpe chiodate su strade di sassi, chilometri a piedi per raggiungere la scuola. Imparare a leggere su una panca di legno vicino al focolare. Un lume a petrolio a illuminare la stanza. Seconda metà degli Anni Quaranta, la guerra da poco finita. Il luogo è Greccio, piccolo borgo della provincia di Rieti. Non si può prescindere dall’esperienza dell’infanzia. Il percorso architettonico è stato lungo e faticoso. Processo di costruzione e decostruzione. La facoltà di architettura sullo sfondo: luogo nebuloso, tra rivolta e speranza.

Come si è svolta l’esperienza presso l’Istituto di Critica Operativa e qual era il suo rapporto con Bruno Zevi?

Tanta passione e tanto coraggio: l’insegnamento di Bruno Zevi. In arte, dice Flaubert, “non si deve temere di essere esagerati”.

Casualità, rêverie, sogno sono spesso affiancati ai suoi progetti. Qual è il suo punto di vista a riguardo?

Memoria e presente si incontrano e, dialetticamente, si avviano verso il futuro. Il progetto fa parte di questo processo-percorso. Il caso fa la sua parte, l’imprevisto irrompe senza preavviso. Cerco di controllare qualcosa anche con l’aiuto dell’immaginazione.

Schizzo preparatorio di Franco Pedacchia

I PROGETTI DI FRANCO PEDACCHIA

Ho trovato davvero suggestivo il progetto di ristrutturazione degli uffici turistici della Thomas Cook di via Veneto a Roma (1974). Ce ne può descrivere i principi e lo spirito che l’animava a quel tempo?

L’entusiasmo giovanile per quella che è stata l’opera prima significativa, progettata con Amedeo Schiattarella e Vittorio De Donno. Tristezza per la sua breve vita. Un processo di decostruzione che si è concluso con una impietosa demolizione. Rimangono importanti memorie su riviste e libri. L’architettura va spesso incontro a tali irrispettosi vandalismi.

La copertura dei ruderi (1992-96) della chiesa benedettina di San Michele a Roccaravindola (Isernia) è probabilmente tra le sue opere più note, e forse da lei più odiata per le aspre critiche che ne sono susseguite. A venticinque anni dal suo completamento, come guarda a quest’opera? E condivide ancora le scelte progettuali effettuate?

È la più amata. Anche se, in architettura entro certi limiti, le soluzioni possono essere varie e diverse. Sono attento alle critiche purché siano costruttive ed esercitate con gli strumenti giusti. Pensando a quest’opera, ma anche ad altre, quello che rattrista l’anima non è tanto la critica di qualche sprovveduto passatista, quanto l’abbandono e l’incuria da parte degli enti preposti alla tutela.

Di diversa natura l’intervento di restauro, da lei effettuato, sulla chiesa di San Francesco a Venafro (Isernia), articolatosi in due fasi: 1993-97 e 2002-07. Ce ne può sintetizzare le caratteristiche e l’impatto che esso ha avuto sugli addetti ai lavori e sulla collettività?

Le due fasi sono dovute allo stop di finanziamenti operato dalla soprintendente Dander che avversava, senza motivazione alcuna, i miei lavori di consolidamento e restauro. I lavori ripresero quando la stessa soprintendente fu rimossa dall’incarico. In ogni caso è stata per me un’esperienza di grande insegnamento. L’opera si è potuta portare avanti anche per l’impegno e la qualità delle maestranze alle quali va il mio ringraziamento.

Ha, infine, qualche sogno irrealizzato? Ci vuol dire qualcosa sulla sua casa di Greccio?

Ho fatto quello che ho potuto. Ogni domanda che riguarda l’universo dell’architettura e la poetica dello spazio è occasione per ripercorrere secoli di storia e di storie che coincidono con il lungo percorso dell’uomo tra cadute e rinnovati entusiasmi. Spero di completare la casa di Greccio: la casa vive, una storia raccontata agli alberi.

Franco Pedacchia, Chiesa benedettina di San Michele, Roccaravindola (IS). Photo Roberto Angelini

ARCHITETTURA E POST PANDEMIA

In questo periodo di limbo economico e culturale, secondo lei, quali potrebbero essere i fattori su cui puntare per una ripresa dell’architettura?

Credere nell’architettura, combattere e combattere, vivere in trincea e… conquistare sempre nuovi spazi di libertà creativa.

L’esperienza del Covid ci spinge a effettuare una riflessione sulla gestione degli spazi nel costruito e più in generale sulle nostre città. Cosa pensa a riguardo?

La solitudine è il vero virus contemporaneo. È necessario creare spazi di partecipazione. Le città, soprattutto le derelitte periferie, vanno decostruite, dando alla decostruzione il significato di “interrogazione”. C’è bisogno di solidarietà: “solitaire, solidaire”, il pensiero di Albert Camus.

‒ Carlo De Cristofaro

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati