Controintuizioni per la fine del mondo. Il saggio di Robert Storr

Artista – ci tiene molto a questo “titolo” –, curatore e critico d'arte americano, il celeberrimo Robert Storr in questo saggio per Artribune prova a guardare al futuro riflettendo sulla storia, quella con la S maiuscola ma anche quella sua personale.

La “storia” raramente, se non mai, cambia direzione in un attimo. La ricerca di una rottura definitiva e di una radicale ripartenza, così fondamentale per il mito modernista, e così sistematicamente confutata dall’arte moderna nel suo effettivo dispiegarsi, ha fatto il proprio tempo. Così come la cosiddetta “dialettica” che ha incoraggiato gli artisti e i teorici a pensare di poter predire o, con la forza di volontà, di determinare cosa sarebbe avvenuto, al di là del fatto che il loro scenario fosse utopico o distopico. In quest’ultimo caso, diventato sempre più comune negli ultimi decenni, sembra che alcuni trovino conforto nella stravaganza del proprio pessimismo. Non vale per me, sebbene possa godere della cupa creatività di tali fantasie. Preferisco pensare a me stesso come a un realista e, in proporzione, prendere seriamente le visioni apocalittiche, come se potessero realmente accadere.

“History is a nightmare from which I am trying to awake” [“La storia è un incubo dal quale sto cercando di svegliarmi”, Ulisse (1922), cap. 2], disse l’innovatore letterario per eccellenza dell’era moderna esprimendosi in lingua inglese – scegliete qualsiasi altra lingua e troverete un’alternativa plausibile. Con “storia” Joyce intendeva chiaramente “il passato”, anche se avrebbe potuto descrivere come un incubo pure la folle corsa al “fare la storia”, perché per la maggior parte delle Avanguardie fu così. In alcuni casi, quando queste riuscirono con successo a mettere le mani sulle vere leve del potere – in Italia, in Russia durante gli Anni Venti e Trenta – diventarono ufficialmente parte del problema e non della soluzione, contribuendo così a rendere un inferno la vita degli altri.

Kader Attia, The Repair from Occident to Extra-Occidental Cultures, 2012, materiali vari, dimensioni variabili. Exhibition view at dOCUMENTA (13), Kassel 2012. Courtesy Galleria Continua. Photo © Ela Bialkowska

L’INSENSATEZZA DEL FARE PRONOSTICI

Come prodotto dell’America di metà Novecento che è diventato maggiorenne all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, sotto la minaccia dell’estinzione nucleare dettata dalla Guerra Fredda e nel contesto della complicità coatta nelle guerre all’estero e della repressione armata in patria, ho velocemente sviluppato una consapevolezza bifronte – alla maniera di Giano ‒, come se avessi sempre lo sguardo rivolto in avanti e all’indietro nello stesso tempo, così da non essere mai preso alla sprovvista. Soprattutto, ero orgoglioso di me stesso per la capacità di guardare dietro gli angoli, e di conseguenza per saper individuare la difficoltà in arrivo anche nei miei punti ciechi.

Non più tardi del 2016, avevo ancora la capacità precauzionale di pensare l’impensabile – il che è un eufemismo per il peggio assoluto. Durante il Drumpfzeit – Drumpf è l’originario nome tedesco della famiglia del “nostro” 45esimo Presidente – è stato un vantaggio, dal momento che il peggio era esattamente il suo pezzo forte. Questo mio riflesso spontaneo era così affidabile che, alla vigilia delle elezioni presidenziali di quell’anno, mi trovai a scommettere contro i miei stessi migliori interessi quando fui sfidato da un amico democratico, convinto che Hillary Clinton fosse la vincitrice annunciata. Ero visceralmente certo che si sbagliasse e puntai cento dollari su quel presentimento. Con mio grande rammarico “vinsi” la scommessa. Il denaro lo donai all’American Civil Liberties Union, prevedendo con accuratezza l’assalto su ogni fronte alle regole che disciplinano l’esercizio del potere pubblico. In breve, ho riciclato sporco Drumpfgeld [denaro di Drumpf, N.d.T.] e a quel punto ho messo i suoi soldi dove stavano i miei presentimenti.

Prima di allora, l’insensatezza del fare pronostici è sopraggiunta durante una riunione dello staff curatoriale senior del MoMA poco dopo la distruzione delle Torri Gemelle. In seguito a quella calamità, uno dei miei colleghi irrimediabilmente alla moda e futilmente previdente dichiarò la morte dell’ironia. Eppure l’evento in sé era pieno zeppo di quelle amare ironie che Gerhard Richter – il quale era stato testimone dei bombardamenti degli Alleati sulla Germania – aveva avvertito quando dipinse il suo piccolo capolavoro September (2005), in cui commemora l’attacco a uno dei pochissimi Paesi al mondo che, a memoria d’uomo, non aveva mai subito l’invasione dei propri territori. Dopo aver sentito il suono dei bombardieri polverizzare la sua nativa Dresda dalle campagne sassoni dove la sua famiglia si era rifugiata allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e poi dopo aver camminato tra le macerie di quella città mentre frequentava l’Accademia durante l’Occupazione, sfortuna volle che Richter stesse volando verso Manhattan l’11 settembre 2001. Di conseguenza, la sua testimonianza incrociata di questi due eventi è stata a suo modo determinata dal caso, ma nient’affatto gratuita o superficiale. È stata invece profondamente significativa. Dunque, pensate a quanto saremmo stati impotenti nella lotta per avere la meglio sul nostro aspirante dittatore se non avessimo avuto tale risonante ironia come arma di difesa.

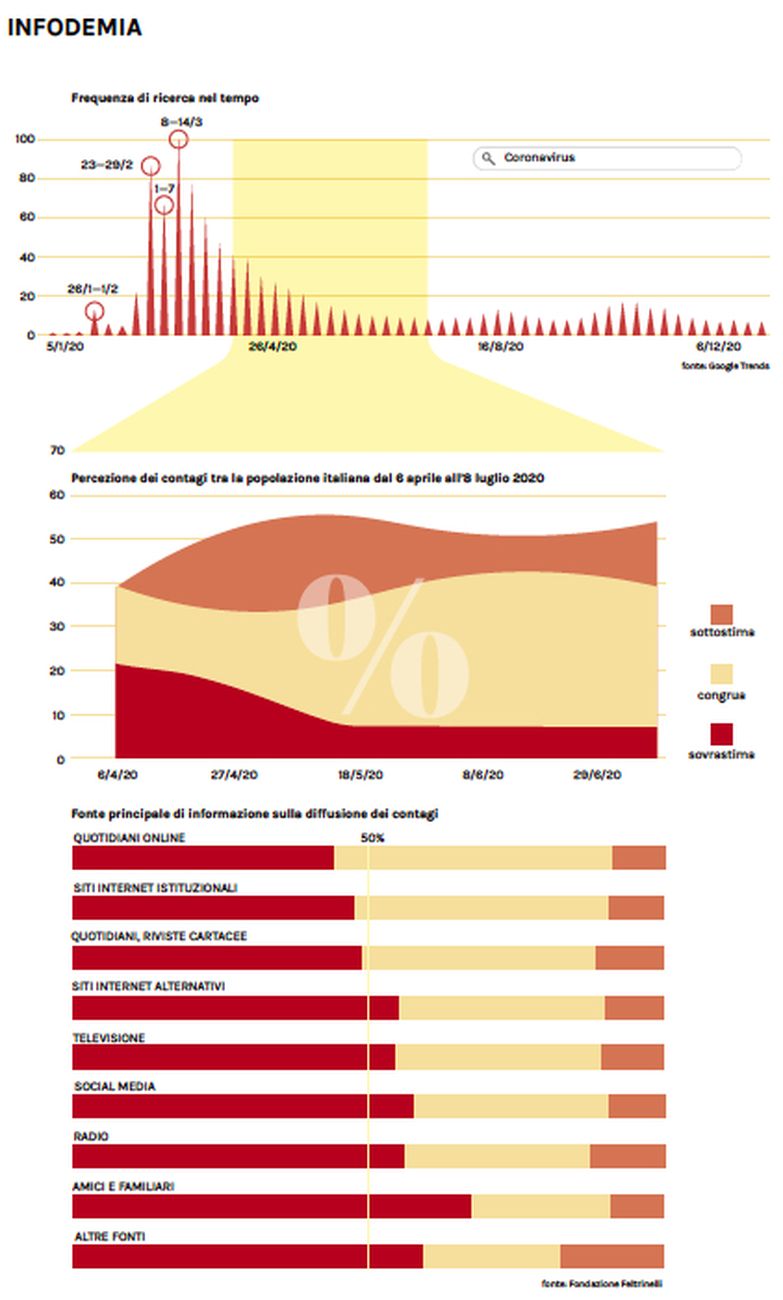

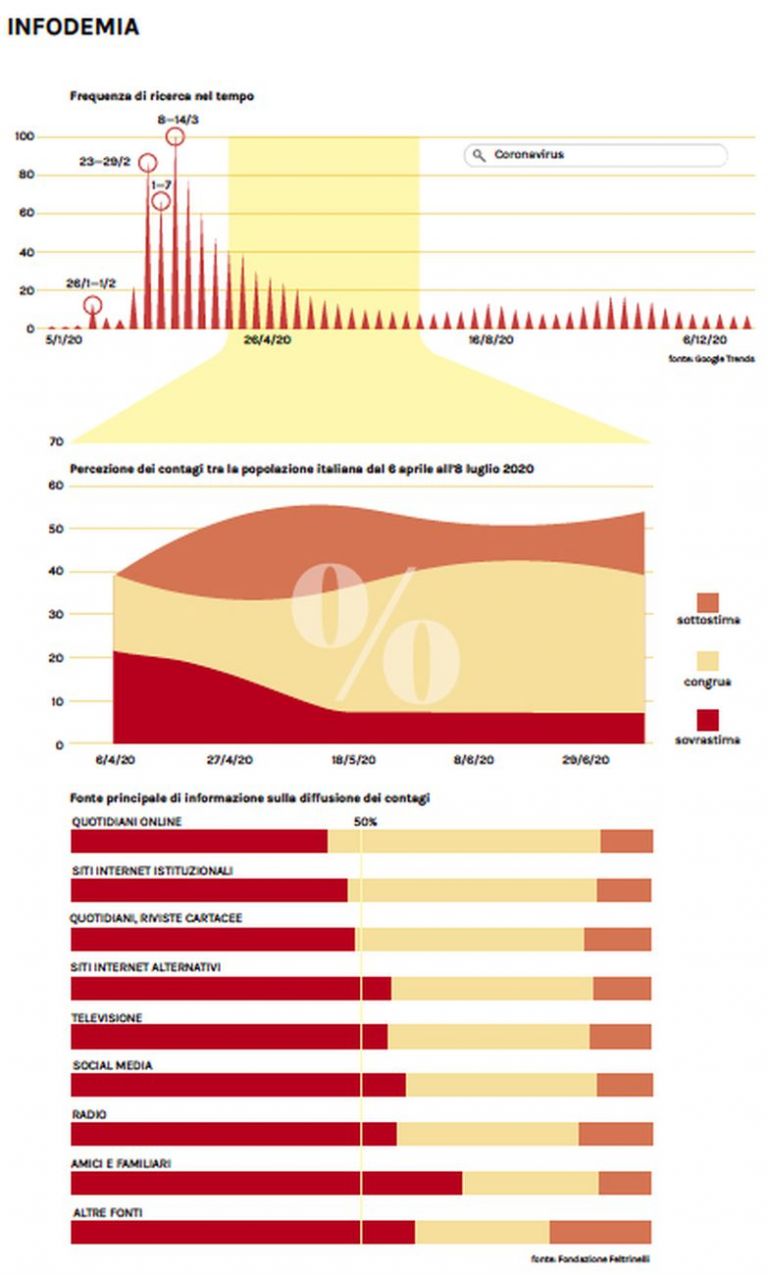

Infodemia © Artribune Magazine

DA TRUMP A OGGI

Ma durante i quattro anni di malgoverno di Herr Drumpf ho perso l’abilità di avere ragione. E il desiderio. Ho iniziato a preoccuparmi meno di indovinare la direzione che prenderà la “storia” – o, più precisamente, quella in cui sarà trascinata – rispetto a quanto mi preoccupi di affrontare qualunque cosa possa accaderci con i miei valori esistenziali intatti.

Voglio dire che il mio modo di affrontare le cose brutte che accadono conta di più per me rispetto a giocare con le probabilità di evitarle o, se mi perdonate il gioco di parole, di battere le leggi del caso [“trump the laws of chance” nella versione originale, N.d.T.]. In questo contesto, al pari della mia superstiziosa mentore Louise Bourgeois, ho imparato a fare sempre più affidamento sui “buoni consigli”. In breve, vecchi detti, aforismi stringati, saggezza popolare, buon senso e decenza [“common sense and common decency”, nella versione originale, N.d.T.], nessuno dei quali, aggiungo, ormai è comune, se mai lo è stato.

Inoltre, sono diventato ipersensibile alla stupidità di tutto quanto viene considerato saggezza metropolitana, per non parlare della certezza di poter misurare scientificamente le variabili sociali. Prendete il concetto radicato nel “business” secondo cui non si deve mai scendere a compromessi durante una negoziazione. È dimostrato che sia un gioco a somma zero, vincere tutto conduce alla rovina, e invece gli affaristi usano quel concetto per giustificare negoziazioni al termine delle quali chi sa contrattare meglio ottiene più di quanto possa immaginare, senza sapere cosa farci, mentre i perdenti finiscono con l’avere meno del necessario per sopravvivere. Dunque, come motto su cui riflettere prima di uscire nel mondo ogni giorno, ho posizionato un text piece di Jim Hodges ai piedi delle scale che conducono alla mia porta di casa. C’è scritto: “Dai più di quanto prendi”. La mia cinica intelligenza coglie immediatamente la natura donchisciottesca di questo monito e ne ride. Tuttavia, la mia percezione di ciò che dovremo fare per riprenderci dalla catastrofe che ci ha colpito, per non parlare di prevenire quelle molto peggiori che ci perseguitano a livello globale, mi dice che non fare la cosa giusta in questo senso equivale a essere fregati. A sua volta, sottolinea la patetica futilità delle scommesse su questioni minori, come i movimenti, i discorsi, gli stili e le star di domani. Un’opera concettuale analoga, che ho strategicamente posizionato lungo il mio percorso, è un cartoncino da schedario che Lawrence Weiner ha timbrato con il motto “L’arte è noi, non me”. Inoltre, visibile solo dall’esterno attraverso la finestra – vale a dire quando ho lasciato la sicurezza dello spazio privato –, è posizionata una cartolina di legno di Jenny Holzer che recita: “L’inizio della guerra sarà segreto”.

© Michael Stipe, Caroline Wallner, Lucille Reback

LE RIPERCUSSIONI SULL’ARTE

Detto ciò, un disagio implacabile nelle ossa mi dice che la guerra segreta è già in corso. Le sue implicazioni per l’arte sono impossibili da prevedere ma, considerando fino a che punto la “cultura industriale” del dopoguerra è stata cooptata da nuovi tipi di opportunismo economico, i presagi non sono buoni. La speculazione ha sempre rivestito un ruolo nel mercato dell’arte – è sufficiente analizzare gli esordi del “collezionismo” come passatempo borghese, come gioco di potere sociale e come mossa finanziaria per realizzare che l’allarmismo degli Anni Ottanta e Novanta era basato sia sulla ignoranza del passato sia su un volontario oblio delle esigenze economiche di vecchia data e degli schemi di adattamento a esse. Una regola generale: l’arte va dove ci sono i soldi quando non sa che altro fare. La speculazione odierna e i malcelati movimenti di grandi capitali attorno alle barriere che le restrizioni valutarie e la tassazione normalmente impongono sono diventati il motivo principale per cui liquidità in eccedenza si accumula in luoghi remoti privi di un pubblico evoluto e di infrastrutture per l’arte. Luoghi che controllano virtualmente tutte le grandi transazioni che elettrizzano la stampa.

Basti pensare alle chincaglierie che Jeff Koons e Damien Hirst hanno confezionato negli ultimi dieci anni per capire che il “discorso sull’arte” ha poco a che fare con la loro fama, se non nella misura in cui promuove questi beni alle persone che possono permetterseli. Come presagio di eventi che stavano per accadere, ricordo la serata inaugurale della retrospettiva dei Kabakov a Mosca nel 2008. Gli artisti in precedenza tenuti alla larga, Ilya e la sua collaboratrice Emilia, erano celebrati da una folla di oligarchi che ingurgitava Moët & Chandon e che improvvisamente ha abbandonato la coppia del momento e ha furiosamente cominciato a fare offerte al telefono per l’asta di Damien Hirst che si teneva a Londra quella stessa sera. Una frenesia alimentare che si verificava a nemmeno 24 ore dal collasso della venerabile società di brokeraggio di Wall Street Lehman Brothers – e dal conseguente (quasi) crollo dei mercati finanziari mondiali.

Abbiamo schivato quel proiettile solo per inventare altri strumenti intrinsecamente inutili, se non repellenti, per guadagni illeciti. Il più recente è quello degli NFT e la prova di ciò che affermo sta nella vacuità visiva e semiotica dell’altrettanto insensata “opera” digitale che è stata recentemente venduta all’asta a New York per 69 milioni di dollari. Innegabilmente il valore contabile di questo tipo di arte è salito grazie a tale marea, ma è probabile che si sia arenato su prezzi che non si vedranno più, lasciando alcune fra le migliori opere di arte moderna e contemporanea in luoghi privi di un contesto vitale per loro – ad esempio, musei simili a isole deserte nel Golfo Persico –, mentre alcuni dei peggiori lavori degli old master dell’arte hanno raggiunto quotazioni e notorietà che sono merito soltanto di bizzarri eventi nella storia economica.

Kader Attia, Untitled (Violence), 2016, scultura, light box, vetro colorato. Courtesy l’artista & Galleria Continua. Photo © Axel Schneider

E DOMANI?

Dobbiamo ancora esaminare a fondo (e farci i conti) le tensioni geopolitiche degli ultimi vent’anni – solo negli Stati Uniti, il governo della nazione teoricamente più stabile al mondo è stato quasi rovesciato da un “colpo di stato” organizzato dal presidente in carica! –, sebbene si preannuncino guerre per procura e scontri a tutto campo fra poteri mondiali in ascesa e in caduta, come non se ne sono visti per svariate generazioni. E, oh sì!, c’è l’incombente catastrofe ambientale. Ma ho detto di aver perso fiducia nelle mie capacità di predire il futuro. Quindi, dopo essermi rifatto alla cartolina di Jenny Holzer ed esser stato testimone dell’amara ironia dei Kabakov e di altri meritevoli talenti rimasti intrappolati nel tritacarne del “tardo capitalismo” – e, comunque, quanto è davvero tardi se il virus continua a mutare con un’efficienza così letale? –, rinnegherò il ruolo di veggente e resterò fedele ai miei codici morali e mi comporterò il più onorevolmente possibile essendo alla fine del mondo, o almeno la fine del mondo che ho conosciuto e amato.

– Robert Storr

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #59-60

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati