Le conseguenze del colonialismo sulla storia dell’arte africana

Quali effetti hanno generato sulla conoscenza e sulla diffusione dell’arte africana le razzie dell’epoca coloniale? E quale atteggiamento sta dimostrando oggi l’Occidente in fatto di restituzioni?

Nell’autoreferenzialità tipica della contemporaneità tendiamo a leggere il fardello della globalizzazione come prerogativa dell’uomo contemporaneo. In una chiave di lettura che ci vede come dei moderni Kipling o Rousseau, ci rapportiamo al mondo unito come se si trattasse di una pianta appena germogliata, fragile e ancora da difendere. E in questo contesto, nell’arroganza secolare dell’Occidente, tendiamo a vederci in qualche modo come responsabili del buon funzionamento della convivenza dei popoli, come se non fosse proprio questo atteggiamento spesso alla base del conflitto.

Se una società è sana o malata spesso lo si evince a posteriori, ma con un po’ d’arroganza è meraviglioso pensare che l’arte (e il rapporto con la stessa) possano fungere da termometro per comprendere nel qui e nell’oggi se ci sono dei sintomi, e se vale la pena provare a correggere il nostro atteggiamento.

ARTE E COLONIALISMO

Enorme dibattito dal dopoguerra a oggi è quello che riguarda la restituzione di opere e manufatti “importati” dalle colonie dai Paesi occupanti durante i secoli. La questione è infatti assai spinosa da diversi punti di vista, sia per le tematiche trattate (spesso si tende a voler tenere sotto il tappeto cosa sia veramente stata l’occupazione dei Paesi africani) sia per le complicazioni pratiche di un’operazione che per quanto giusta non vanta precedenti nella storia dell’umanità.

Alcune delle collezioni museali più importanti in Europa infatti sono figlie delle continue razzie belliche oppure degli accordi commerciali con parti più deboli, che nei secoli hanno fatto la grandezza dell’arte così come la conosciamo. Le collezioni egizie del Louvre o di Torino non possono infatti essere reputate autoctone, e sebbene il fregio di 160 metri che adornava il tempio del Partenone del V secolo a.C. sia stato ceduto tramite contratto legale stipulato con l’impero ottomano, basta studiare la sudditanza che all’epoca la Grecia aveva nei confronti di Istanbul per capire il perché delle richieste di restituzione da parte di Atene al British Museum.

Maschere della collezione africana esposta al Musée du Quai Branly © Galerie Loiseau & Zajega Arts

L’ESEMPIO DEL TESORO DI PRIAMO

Il paradosso delle espropriazioni artistico-archeologiche lo troviamo però a Mosca, dove si può ammirare il “Grande diadema” del tesoro di Priamo, esposto al museo Puskin.

Trafugato da Schliemann insieme a molti altri oggetti durante gli scavi di Troia (cosa che una volta scoperta portò a un incidente diplomatico non da poco con l’Impero Ottomano), nel 1880 fu esposto al Pergamon Museum. Nel 1945, tuttavia, quando l’Armata Rossa sovietica entrò in città, il tesoro di Priamo sparì. Durante la guerra fredda i sovietici negarono di conoscere la sorte degli oggetti, ma nel 1993 questi riapparvero nei musei russi. Se il già citato diadema si trova a Mosca, la maggior parte della collezione troiana si trova invece nell’Ermitage di San Pietroburgo.

Ed eccoci al paradosso: nel 1996 si svolsero trattative per la loro restituzione alla Germania (senza esito ovviamente), come se quegli oggetti fossero ormai da reputarsi come d’appartenenza teutonica, a discapito del Paese a cui erano stati originariamente sottratti, che non fu minimamente coinvolto nella trattativa.

Tutta questa lunga dissertazione iniziale non vuol certo mettere in dubbio la giustezza della restituzione delle opere ai Paesi africani a cui le stesse sono state sottratte, ma vuol solo spingere il ragionamento all’estremo paradosso, che se l’arte dovesse essere immune dalla storia dovremmo cominciare una restituzione di massa senza precedenti.

Aimé Mpane, Nouveau souffle ou le Congo bourgeonnant, Tervuren, 2016. Photo Fausto Fiorin

3 SPUNTI PER ORIENTARE LE RESTITUZIONI

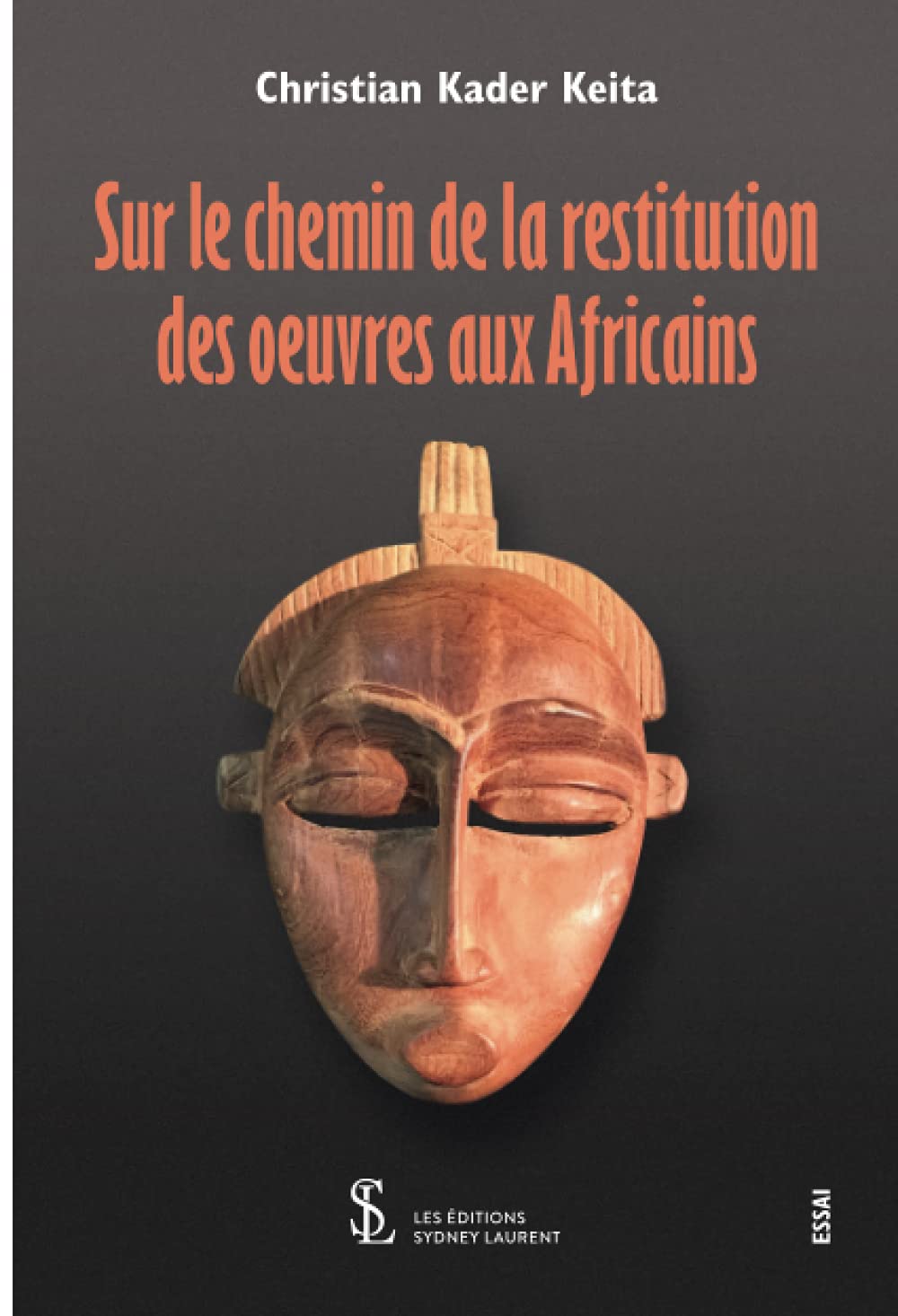

Tornando però al focus di quest’articolo, è interessante vedere come anche su una decisione già accettata e condivisa come questa ci possano essere delle discussioni pratiche non da poco. In un recente articolo pubblicato da Jeune Afrique e firmato da Christian Kader Keita, autore d’origine mauritana e congolese che ha pubblicato Sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains, edito da Sydney Laurent edizioni nel 2021, si prende infatti una posizione molto chiara nei confronti della strategia governativa francese per la restituzione, e si propone un nuovo “manifesto” in tre punti.

Secondo le ultime normative infatti la gestione della restituzione delle opere viene gestita da luglio 2021 dall’Agence française de développement (AFD), che dovrebbe riallocare i beni. Per l’autore dietro questo unilateralismo si nasconde in realtà un paternalismo che poco si allontana da quello del già citato Kipling, una visione in cui di fondo l’Africa non è ancora pronta a sedersi al tavolo degli adulti e ha bisogno di essere direzionata.

Nonostante lo stesso Christian Kader Keita ammetta che i tempi non siano maturi per una restituzione incondizionata, propone di provare a creare le condizioni perché lo siano al più presto, e lo fa con un piano diviso in tre punti:

la creazione di uno status speciale di “oggetti da restituire” per tutte le opere africane provenienti da furto, colonialismo e guerra (figlio del confronto tra stati colonizzati e colonizzatori).

L’immissione delle stesse opere in una lista che venga consegnata al Conseil international des musées (Icom), consultabile da tutti, che eviti dunque che questi oggetti possano essere ceduti o venduti prima della restituzione agli Stati originali.

L’istituzione di un fondo, Fonds dédié à la sauvegarde du patrimoine africain (FDSPA), che si occupi di raccogliere le risorse necessarie per restaurare i musei africani esistenti, e crearne di nuovi. L’autore è infatti consapevole che oggi molti stati non sarebbero in grado di tutelare e preservare in maniera degna le opere.

Christian Kader Keita – Sur le chemin de la restitution des œuvres aux africains (Sydney Laurent Editions, Parigi 2021)

L’IMPORTANZA DELL’ARTE AFRICANA

Se l’idea di Christian Kader Keita è sicuramente interessante e da analizzare, il tavolo di trattativa si compone e si comporrà ovviamente a livelli molto più alti, quelli che vedono le nazioni parlare tra pari. E in tal senso il ruolo dell’intellettuale non può andare oltre a quello di creatore di idee, sperando che possano arrivare alle orecchie del potere decisionale.

Come detto all’inizio, il pensarci come unici protagonisti della globalizzazione è un atto d’arroganza, così come lo è ridurre il furto delle opere africane a un puro atto di prepotenza. L’influenza culturale africana contemporanea infatti è tristemente passata anche attraverso le violenze coloniali che hanno portato la prospettiva del continente in Europa. Se i governi coloniali non hanno saputo trarre altro che ricchezze dai loro insediamenti, la società civile ha saputo prendere molto di più: in quella società cosmopolita e globalizzata che era l’Europa della fine dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento, infatti, l’arte africana esposta ha dato vita a una rivoluzione, ispirando in maniera indelebile intere correnti artistiche, e cambiando il modo di disegnare di Picasso e Modigliani, solo per nominarne due.

Citando una celeberrima frase di Orson Welles, “In Italia sotto i Borgia, per trent’anni, hanno avuto assassinii, guerre, terrore e massacri, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, cinquecento anni di pace e democrazia, e che cos’hanno prodotto? Gli orologi a cucù”. L’influenza dell’arte africana deve essere protagonista in patria, ma non deve rinnegare la propria influenza internazionale, benché questa sia figlia d’indicibile sofferenza, perché il sacrificio che fu possa essere la base della speranza degli artisti che verranno.

– Federico Silvio Bellanca

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati