Art Layers: 10 filtri d’artista per Artribune. Intervista al collettivo Clusterduck

Art Layers è una mostra di filtri Instagram d'artista curata da Valentina Tanni per il decennale di Artribune. Il progetto include le opere di dieci artisti italiani, visibili sul nostro profilo ogni due settimane. Il decimo e ultimo filtro, online da oggi, è quello del collettivo Clusterduck, che abbiamo intervistato.

Cominciamo dal filtro che avete realizzato: “Pretentious and Boring”. Ce ne parlate?

Il DenseCap è un elemento grafico che ci accompagna fin dalla nascita di Clusterduck, nel lontano 2016. Li avevamo visti per la prima volta nelle immagini allegate a uno studio sul dense captioning come processo di image recognition ad opera di reti neurali. Quelle immagini ci colpirono non solo per la varietà e semplicità dei colori, ma soprattutto perché la funzione del DenseCap, che è quella di riconoscere e cercare di dare un nome a immagini spesso complesse, era ciò che anche noi stavamo cercando di fare con la nostra esplorazione delle subculture che nascono nella giungla del web. Da qui derivano l’home page del nostro sito, clusterduck.space e alcuni aspetti della nostra identità visiva. In contrapposizione al freddo occhio dell’AI e degli algoritmi di raccolta dati, la nostra ricerca si basa su atti quasi completamente umani: frequentare e comprendere comunità appartenenti a diverse bolle, creare iniziative che possano unire in un network attori, artiste, curatrici e creatori di contenuti, spesso condivisi gratuitamente online, piuttosto che creare divisioni e categorie utili per estrarne un valore. Dal tentativo di riportare l’attenzione sulla nostra fisicità, nonostante le nostre (pre)occupazioni si spostino sempre più nel virtuale, nasce il nostro secondo lavoro a tema DenseCap, dove il processo di image recognition è applicato ironicamente alle parti del corpo di chi indossa le felpe, maglie o si specchia negli adesivi della DenseCap collection. Ci sarebbe poi un terzo filone di riflessioni afferenti al motivo del DenseCap, che riguarda il dialogo fra diverse forme di intelligenza – umana, animale, vegetale, artificiale – ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.

Clusterduck, Pretentious and Boring

Come è nata l’idea?

Per realizzarlo abbiamo pensato in primis al target di utenza, identificandolo col pubblico dell’arte legato alla rivista Artribune, e in particolare col segmento più giovane e attento alle nuove tecnologie, attivo sui social media e nella creazione di Instagram stories. In questi termini ci è stato impossibile non riflettere sull’inesorabile processo di estrazione di valore che il mercato dell’arte svolge sulle subculture che nascono online. Pensiamo alle gallerie, ai musei, alle case d’asta e più in generale a tutti i nodi, pubblici e privati, del complesso sistema dell’arte contemporanea globalizzata con cui spesso anche come Clusterduck abbiamo conosciuto e che si rivolge al medesimo target di utenza.

Perché questo titolo, “pretenzioso e noioso”?

Abbiamo pensato a Pretentious and Boring provando a intersecare questa critica dello sfruttamento operato ai danni delle subculture digitali che come membri del collettivo ci troviamo ad attraversare, alla ricerca visiva e sul campo dedicata al dense-cap e quindi alla relazione essere umano/AI, con tutto ciò che questo comporta, ad esempio in termini di bias. In poche parole abbiamo provato a restituire, grazie a un filtro intuitivo e di facile utilizzo e, la nostra attitudine nei confronti dei meccanismi di esclusività e iper-sfruttamento dell’arte contemporanea. Del resto la noia, come notava Frederic Jameson, può essere anche considerata un meccanismo di difesa dal sovraccarico cognitivo della tarda modernità.

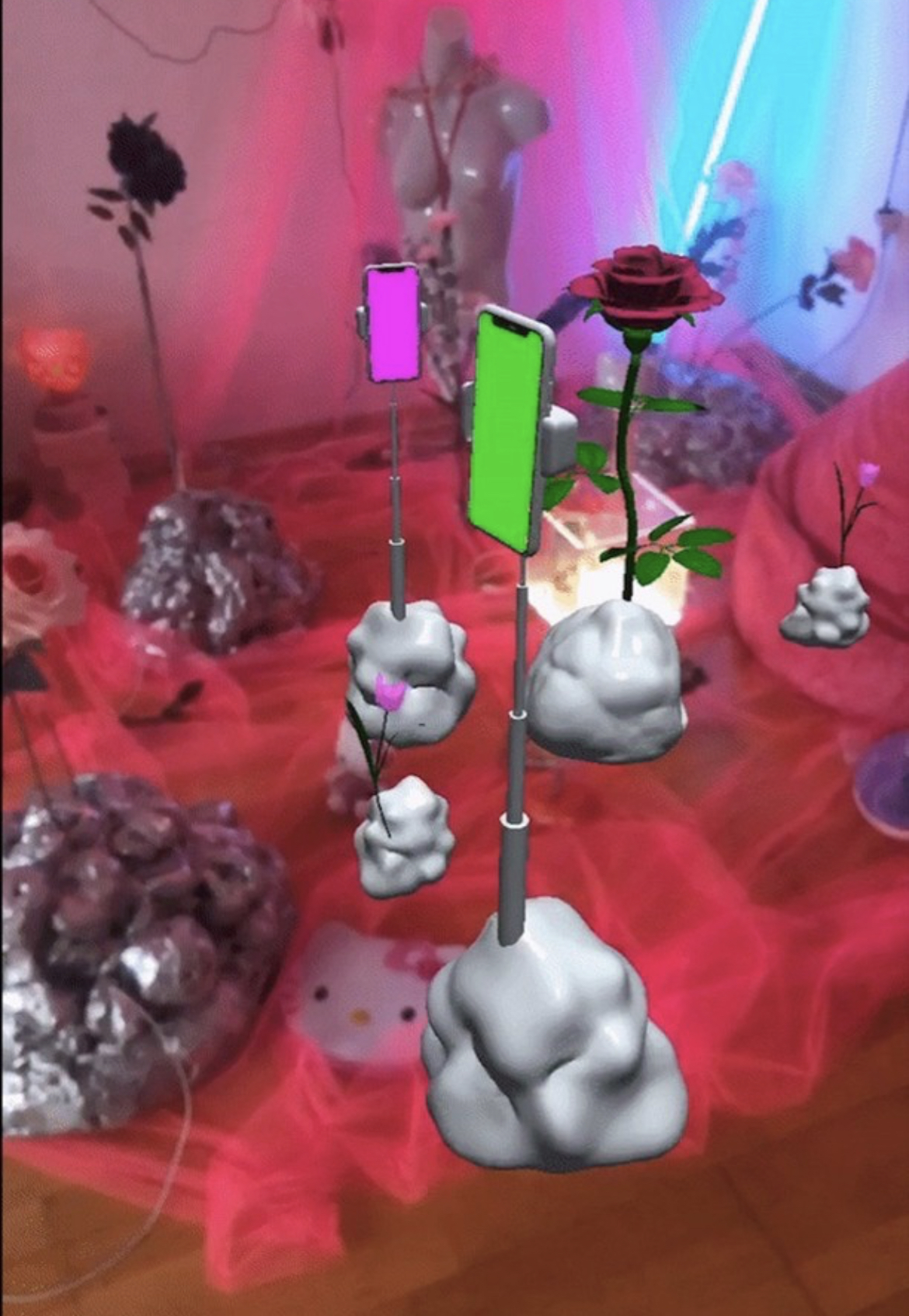

Esben Holk

Avete realizzato altri filtri in passato? Cosa ne pensate, in generale, dell’uso della realtà aumentata come strumento per l’auto-rappresentazione online?

Anche se questo è il primo filtro che presentiamo come collettivo, la maggior parte di noi ha già dovuto creare filtri per i nostri lavori corporate (ossia “la roba con cui ci paghiamo l’affitto”). Il capitalismo digitale adora i filtri e la realtà aumentata, perché sono tecnologie che potenzialmente permettono di modificare la nostra percezione del mondo analogico senza dover implementare alcun cambiamento reale. Una sorta di “correttore” delle sbavature del reale, tanto più subdolo e pericoloso quanto più è sottile e impercettibile. Pensiamo ai filtri ormai incorporati di default nelle più diffuse app per videoconferenze come Zoom che, rendendo più liscia e opaca la nostra pelle e riducendo le borse sotto agli occhi, non solo ci costringono a sentirci sempre freschi e performanti sul lavoro, ma con un tocco di bacchetta magica censurano la diffusa – e visibile – devastazione psicofisica causata da 18 mesi di telelavoro e pandemia. Per non parlare degli standard di bellezza assolutamente irrealistici con cui dobbiamo confrontarci sui social, una pressione che non è facile da sostenere per chi non ha ancora formato dei modelli abbastanza saldi, soprattutto dalla Gen Z in giù.

Che conseguenze può avere questa situazione secondo voi?

La conseguenza più evidente è un crescente scollamento tra la percezione del reale mediata dal digitale e quella mediata dai nostri sensi, con risultati talvolta grotteschi. Dal disperato grido “I’m not a cat!!” di un avvocato imprigionato nel filtro di un gattino durante un importante meeting di lavoro, alla notizia di una popolare vlogger cinese con più di 100k follower, chiamata “Sua Altezza Qiao Biluo”, smascherata involontariamente da un glitch che ha rivelato il suo vero aspetto di donna di mezza età, mandando in frantumi l’immagine di dolce e fascinosa adolescente che la vlogger aveva accuratamente costruito grazie a efficientissimi beauty filter. Una tecnologia così potente può avere effetti potenzialmente devastanti su problematiche già ampiamente diffuse nella nostra società, come disturbi alimentari e dismorfismo corporeo, spingendoci a volte a ricorrere a misure estreme come chirurgia plastica e modificazione corporea, un fenomeno riassunto sotto l’eloquente etichetta di “Snapchat dismorphia”. Portata alle estreme conseguenze, l’applicazione estensiva di queste tecnologie potrebbe guidarci verso distopie come quella dipinta dal regista Ari Folman nel suo film del 2013 “The Congress”, ispirato a sua volta dal romanzo “Il congresso di futurologia” di Stanislaw Lem: un futuro in cui la maggior parte dell’umanità ha scelto di vivere un mondo fittizio e perfetto, ma di fatto inesistente, creato dalle allucinazione collettive indotte dall’uso massiccio di droghe psicotrope.

Hannah Neckel

Chi sono le autrici e gli autori di filtri Instagram che seguite?

Per rispondere a questa domande ci sarebbe bisogno di ore e ore perché, nonostante quello realizzato per Artribune sia il nostro primo filtro, consumiamo voracemente e da anni ormai ogni sorta di lenti, sculture digitali e funny face filters. Sicuramente siamo superfan dei make-up di Ines Alpha e dei filtri di David O’ Reilly (ma chi non lo è ormai?). Per segnalarvi qualcosa di più fresco abbiamo scelto tre personalità artistiche con cui collaboriamo spesso.

Durante la mostra openar.art curata da Robert Sakrowski e Jeremy Bailey alla panke.gallery di Berlino è stata presentata l’opera più recente di uno dei nostri artisti preferiti, Esben Holk. La sua “Augmented Archeology” racconta di un lontano futuro fittizio, in cui lo studio della storia umana avviene attraverso lo scavo di potenziamenti della realtà pixelata e l’analisi di artefatti GLB e altri resti digitali, rivelando bizzarri idoli memetici. La collezione attuale presenta i pezzi meglio conservati dello scavo.

Nel Post-Virtual Garden di Hannah Neckel invece, il virtuale non è più uno spazio separato ed è traboccato nella nostra realtà come un bicchiere troppo pieno, riversandosi nella nostra quotidianità e invadendola come una cascata, un fiume, una forza della natura. Infine, un altro artista al quale siamo molto affezionati é Vladimir Storm, un autore di origine russa residente a Berlino. Potete trovare le sue sculture AR in Snap Lens. I suoi lavori fondono suggestioni occulte, materialità sontuose e motivi della tradizione russa, creando oggetti e creature allo stesso tempo familiari e aliene, attraenti e spaventose.

View this post on Instagram

La vostra ricerca artistica è incentrata sul mondo dei meme e più in generale sulle culture partecipative. Cosa ne pensate dell’autorialità collettiva oggi? Che forme sta assumendo e come pensate questo incida sulla nostra visione dell’arte e della produzione artistica?

È un tema su cui ci arrovelliamo da anni. Prima di parlare del fenomeno in sé, ci aiuta molto guardare al contesto in cui comunità e singoli operano. L’internet fatto di identità anonime, collettive, o fittizie, a cui spesso ci si riferisce con nostalgia quando si pensa alle culture partecipative, ha indubbiamente subito un processo di lenta erosione. Il design delle piattaforme proprietarie del gruppo Facebook, le politiche comunitarie imposte da Apple Store o Google Play e il generale processo di capitalizzazione della rete portato avanti da GAFAM (i “Big Five”, ossia Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft) e dai loro emuli, ci hanno lentamente costretto ad abbandonare l’anarchica libertà della rete in nome di una più agevole produzione di contenuti, seducendo e minacciando con le promesse dell’autopromozione, mentre le identità fittizie nella narrazione dominante sono state associate alla truffa, al pericolo, all’estremismo (piuttosto che all’emancipazione, alla ribellione, alla libertà). Il social web dentro il quale la maggior parte di noi è più o meno (in)consapevolmente e tragicamente costretta a vivere, ci impone di mostrarci come individui “reali” (una realtà curata e attentamente performata), condividendo gioie e successi, in un tunnel di depressione e dopamina che ci obbliga da un lato a esprimerci e produrre costantemente, dall’altro a percepire tutti gli altri come rivali o potenziali ladre di idee. Parleremo di questo in un progetto di prossima uscita realizzato in collaborazione con Riccardo Rudi, Superinternet e Green Cube: il torneo THE STRUGGLE IS REAL che avrà luogo su Fondazione Spara.

Clusterduck, Mememanifesto

A questo si aggiungono i problemi legati al tracciamento e alla sorveglianza…

Si, non possiamo non considerare le pressioni degli apparati burocratici statali, diretti sempre più esplicitamente verso un processo di digitalizzazione delle identità dei cittadini. Se intorno al 2015 le notizie provenienti dalla Cina rispetto all’utilizzo onnipresente di WeChat come potentissima App di sorveglianza da parte del governo di Pechino o riguardo all’imminente introduzione di un Social Credit System digitale venivano accolte dalle nostre parti con un misto di orrore e fascinazione (“proprio come in Black Mirror!!”), le rivelazioni su Cambridge Analytica, i dibattiti allarmisti sulla App Immuni e la crescente integrazione tra politica e Big Tech hanno rivelato anche da noi diffusi timori rispetto al rapporto fra tecnologia, stato e sorveglianza.

Come si riflette tutto questo nel mondo dell’arte?

In arte, questa maniacale attenzione all’individuazione e alle identità reali è portata oggi alle sue estreme conseguenze nel fenomeno degli NFT, dove artiste e artisti devono identificarsi collegando i loro account social all’account dell’NFT Marketplace e dunque al loro Wallet, e dove le opere possono essere vendute soltanto se effettivamente connesse a un individuo reale, il cosiddetto “autore” (ma non era morto??), con tanto di firma digitale dell’artista allegata in Blockchain.

Le conseguenze di questo processo sono a dir poco disastrose. I caotici, fantastici giardini di libera condivisione culturale e subculturale che aveva caratterizzato l’Internet 1.0 e 2.0 resistono a fatica, cedendo sempre più il passo a fenomeni di sfruttamento e appropriazione. Opere che erano dichiaratamente e palesemente il frutto di un processo partecipativo e distribuito, come appunto i meme, vengono oggi vendute sotto forma di NFT per il profitto dei singoli. Siamo così infine giunti davvero alla conclusione della tanto spesso evocata “enclosure” dei Digital Commons, ossia la recinzione e privatizzazione dei beni comuni digitali.

Clusterduck, Mememanifesto

Cosa possiamo fare per difenderci?

Nonostante tutto, è proprio in questo scenario che assistiamo anche a una proliferazione di collettivi, iniziative comuni, piattaforme comunitarie e luoghi – digitali e fisici – che tentano di difendere l’idea di bene comune proprio nel momento in cui appare maggiormente minacciata. Si tratta sicuramente di un meccanismo di reazione e difesa, che porta a volte alla creazione di arcipelaghi frammentati e isolati tra loro – pensiamo alla galassia di Discord, verso cui sono migrate parti consistenti del “Weird Facebook” e degli utenti più anarchici e creativi provenienti da altre piattaforme proprietarie. Un fenomeno che, nonostante tutto, ci incoraggia e ci fa sentire che, anche in tempi apparentemente distopici e crepuscolari, si possono riconoscere i semi di un futuro diverso e potenzialmente utopico. È su queste realtà che oggi dobbiamo concentrarci, proteggendole, facendole crescere, stando attenti però a non rimanere imprigionati, come a volte è successo in passato, nell’autoreferenzialità delle “folk politics”. All’orizzonte ci sono opzioni che oggi forse ci appaiono utopiche, ma che un domani potrebbero diventare molto concrete: pensiamo ad esempio allo smantellamento e alla collettivizzazione di GAFAM.

Nel vostro progetto #MEMEMANIFESTO e nella sua declinazione come “Detective Wall” affrontate un tema molto affascinante: i meme come “tecnologia” in grado di cambiare il nostro rapporto con la realtà. Potete spiegare ai nostri lettori questa questa idea?

Partiamo da una semplice constatazione: la claustrofobica condizione di ineluttabilità indotta da decenni di ideologia neoliberista, ben riassunta dal motto tatcheriano “there is no alternative” (TINA), ha portato a un inaridimento dell’intelligenza collettiva e della sua capacità di formulare alternative praticabili all’ordine dominante.

Fatto ancora più grave: la Grande Bugia sull’inevitabilità dell’egemonia dei mercati è riuscita a farci dimenticare la natura artificiale di ciò che chiamiamo “realtà”. Cosa vuol dire “reale”? Come sanno bene gli antropologi, ogni cultura ha dato risposte diverse a questa domanda. Anche nell’era della post-verità e dell’internet 3.0 la nostra realtà, nel bene e nel male, va componendosi attraverso idee, storie e narrazioni condivise. E come nascono, come si diffondono, come si trasformano queste storie? Attraverso la comunicazione nelle sue varie declinazioni, ma soprattutto attraverso il linguaggio. Noi pensiamo che i meme siano la più recente e attuale evoluzione del linguaggio umano, l’ultima iterazione di una lunghissima storia che va dall’invenzione della scrittura all’affermazione di internet, passando per la diffusione della stampa, della radio e del cinema. Se in questa ipotesi c’è un fondo, anche solo remoto, di verità, allora i meme sono molto di più che delle superficiali “immagini virali”. Sono invece una tecnologia comunicativa estremamente potente, sviluppatasi per rispondere alla vertiginosa accelerazione nella circolazione di immagini, simboli e storie causata dalla diffusione della comunicazione digitale; una tecnologia ad oggi utilizzata da astroturfer di ogni sorta per fini legati al marketing, alla propaganda o all’auto promozione.

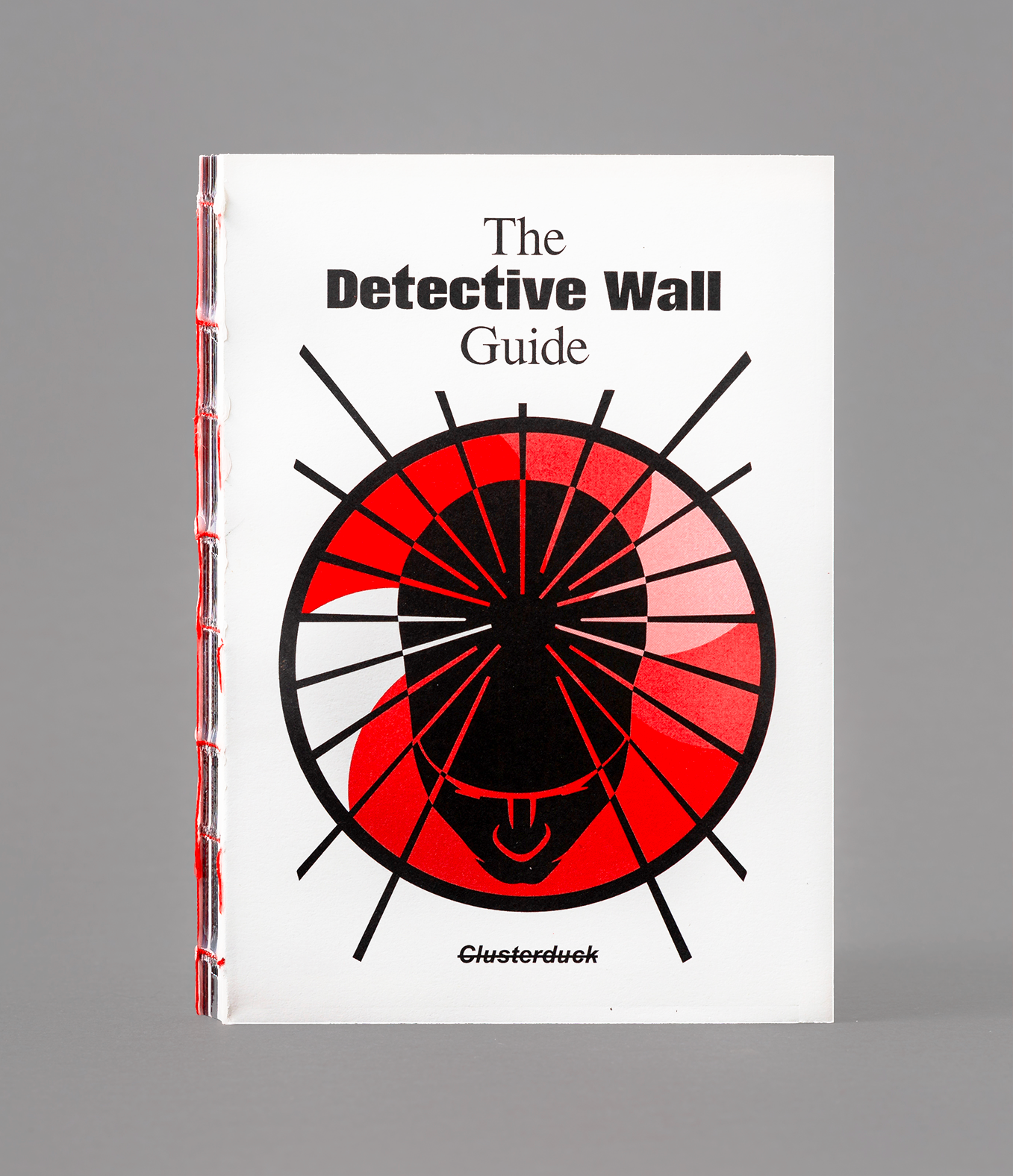

Clusterduck, The Detective Wall Guide

In che modo i meme possono essere usati in modo “costruttivo”?

Sappiamo che, in alcune aree di quella che un tempo si sarebbe definita “sinistra”, c’è un comprensibile scetticismo nei confronti dell’idea dei meme come tecnologia indispensabile nel complesso gioco politico che vediamo dipanarsi sui social. Affermando l’importanza e la pericolosità dei meme, non vogliamo assolutamente spostare l’attenzione da iniziative di analisi e antagonismo nei confronti delle strutture che costituiscono il nerbo del potere di Big Tech, a partire dall’enorme infrastruttura tecnologica che lo sostiene, passando per il vertiginoso accumulo di dati e potere computazionale che ne costituisce il vero cuore oscuro. Pensiamo però che per sviluppare un’alternativa praticabile a questo immenso potere, per uscire da questa sorta di ipnosi di massa in cui ci troviamo, sia necessario praticare una sorta di contro-esorcismo collettivo e crediamo che i meme possano giocare un ruolo cruciale in questo processo.

Ci fa piacere constatare che ormai non siamo gli unici a fare questo tipo di analisi: la felice fase che sta vivendo la letteratura a tema fantascientifico, fantastico o semplicemente “weird” – pensiamo a correnti (ri)emergenti come l’afrofuturismo, il solarpunk o lo stesso “New Weird” Italiano – è un segnale importante rispetto al desiderio collettivo di mettere in dubbio la realtà in cui viviamo, mettendo a nudo i costrutti sociali che la compongono.

Il progetto #MEMEMANIFESTO è un contributo in questo senso?

Si, vuole essere un piccolo contributo al grande piano di riappropriazione dell’immaginazione collettiva. Nel progetto esploriamo i significati occulti e le potenzialità comunicative della simbologia memetica attraverso un sito web interattivo, un’installazione IRL/URL in continua espansione chiamata The Detective Wall, una serie di laboratori partecipativi che prendono il nome di Protocols e un libro illustrato, The Detective Wall Guide, realizzato con lo scopo di introdurre chiunque voglia partecipare al lavoro o comprendere qualcosa di più sulle diverse ere, strategie e magie di quell’infinito mondo chiamato memesfera. Il progetto è destinato a viaggiare e crescere nel tempo, ad oggi ha visitato già diversi luoghi, da Lubiana, a Utrecht, Atene, Eindhoven, Halle e Linz. Durante quest’anno molte manifestazioni si sono spostate online, ma questo ci ha dato la possibilità di incontrare “meme expert” e persone interessate a collaborare con noi, che altrimenti non avremmo avuto modo di incontrare. Durante i “Protocols” abbiamo visitato virtualmente Sàn Art Lab a Saigon e Matadero a Madrid, dove grazie al laboratorio di studi sperimentali Freeport abbiamo potuto collegarci con “nodi” di ricerca distribuiti in vari luoghi del mondo, tra i quali Spagna, Olanda, Germania, Messico, Repubblica Ceca e naturalmente Italia, e da cui uscirà presto una fanzine in collaborazione con Matadero chiamata The Freeport Protocol. Per l’aspetto locale in cui come tutti i linguaggi anche i meme si sviluppano, riuscire a incontrare e esplorare tanti mondi è fondamentale alla riuscita del progetto.

Clusterduck, The Detective Wall Guide

A cosa state lavorando in questo periodo? Ci potete dare qualche anticipazione sui progetti futuri?

Nel nostro piccolo articolo su Medium dal titolo We’d Rather Be Offline, uscito a metà giugno, abbiamo provato a delineare quanto in questo momento il nostro focus principale sia sul benessere del collettivo e sulla salute di chi ne fa parte: il biennio 2020-2021 è stato come sappiamo un periodo molto difficile, e anche come collettivo abbiamo dovuto superare sfide non banali che vorremmo avere tempo e modo di processare e metterci alle spalle insieme. Come scrivono Salvatore Iaconesi e Oriana Persico ne La Cura, “non esiste Cura se non nella società”, perché quando qualcuno si ammala, assieme a lei si ammala una comunità di affetti. Quest’anno sono stati purtroppo tanti i momenti in cui siamo stati ammalati, come collettivo e come persone, e sentiamo quindi il bisogno di prenderci cura di noi, come collettivo e come persone, dedicando primariamente a quello le nostre energie, risorse e attenzioni.

Oltre a questa cura e a questo lavoro relazionale e umano ci occuperemo dell’avanzamento di #MEMEMANIFESTO e della diffusione del libro The Detective Wall Guide. Nonostante queste buone intenzioni però, non riusciamo a fare a meno di lasciarci coinvolgere in progetti e iniziative che attirano la nostra attenzione e curiosità, quindi saranno in realtà molte le occasioni in cui ci troveremo a collaborare con realtà e luoghi vicini e lontani.

– Valentina Tanni

Clusterduck è un collettivo interdisciplinare che lavora tra ricerca, design e transmedia, concentrandosi sui processi e gli attori dietro la creazione di contenuti relativi a Internet.

Clusterduck ha curato la mostra online #MEMEPROPAGANDA, ospitata da Greencube Gallery, che è stata presentata a The Influencers Festival (Barcellona), Tentacular Festival (Madrid), IFFR (Rotterdam), Urgent Publishing (Amsterdam, Arnheim), Radical Networks (Berlino) e altri. Clusterduck sta attualmente sviluppando #MEMEMANIFESTO, un progetto transmediale sugli Internet Memes che esplora i significati occulti e le potenzialità comunicative della simbologia memetica. Trova Clusterduck su Facebook, Instragram, Twitter e scrivi a [email protected] per unirti alle chat segrete di ricerca su Telegram.

PROVA IL FILTRO “Pretentious and Boring” SUL PROFILO INSTAGRAM DI ARTRIBUNE

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati