documenta 15, una mostra di rottura. L’opinione di Elvira Vannini

Storica dell’arte ed esperta di politiche di genere, Elvira Vannini riflette sui punti di forza di documenta 15 a Kassel. Nonostante le spinte verso un decolonialismo della cultura e una impostazione non gerarchica, c’è pero ancora molta strada da fare

Non sono certa che si tratti di un salto di paradigma, ma sicuramente la documenta fifteen delinea una costellazione agonista e decoloniale che (in)sorge dalle diverse temporalità del sistema-mondo, orientando l’intero processo espositivo verso eversioni (oltre che esclusioni) storiche e geopolitiche, spostando l’asse eurocentrico nel Sud Globale. Se in quasi settant’anni di storia, con l’eccezione di Okwui Enwezor, tutti i direttori della prestigiosa kermesse quinquennale erano europei, la nomina di ruangrupa è una scelta coraggiosa e sicuramente la ricorderemo come un’edizione di rottura. Decentralizzata e plurale, la mostra funziona come un’organizzazione orizzontale e una piattaforma pedagogica, con una raccolta di archivi straordinari, format laboratoriali e assembleari, articolazioni estetico-politiche che fanno dell’arte un campo di soggettivazione che esiste, a diverse latitudini, senza il bisogno di produzioni milionarie, asservite alle well-oiled macchine espositive dell’impresa neoliberale, che raggiunge solo una piccolissima parte della popolazione mondiale. Peccato che non venga ricostruita una genealogia politica della dominazione coloniale nel sud-est asiatico, proprio oggi che le circostanze tornano ad allinearsi: se nel 1955 Arnold Bode fondava documenta per curare le ferite della guerra in una città ridotta in macerie, un paio di mesi prima si tenne a Bandung, in Indonesia, una conferenza organizzata dagli Stati dell’Africa e dell’Asia, con l’intento di risanare la ferita inflitta dal colonialismo. Dal passato questa storia ci parla ancora e interrompe la narrazione dei vincitori.

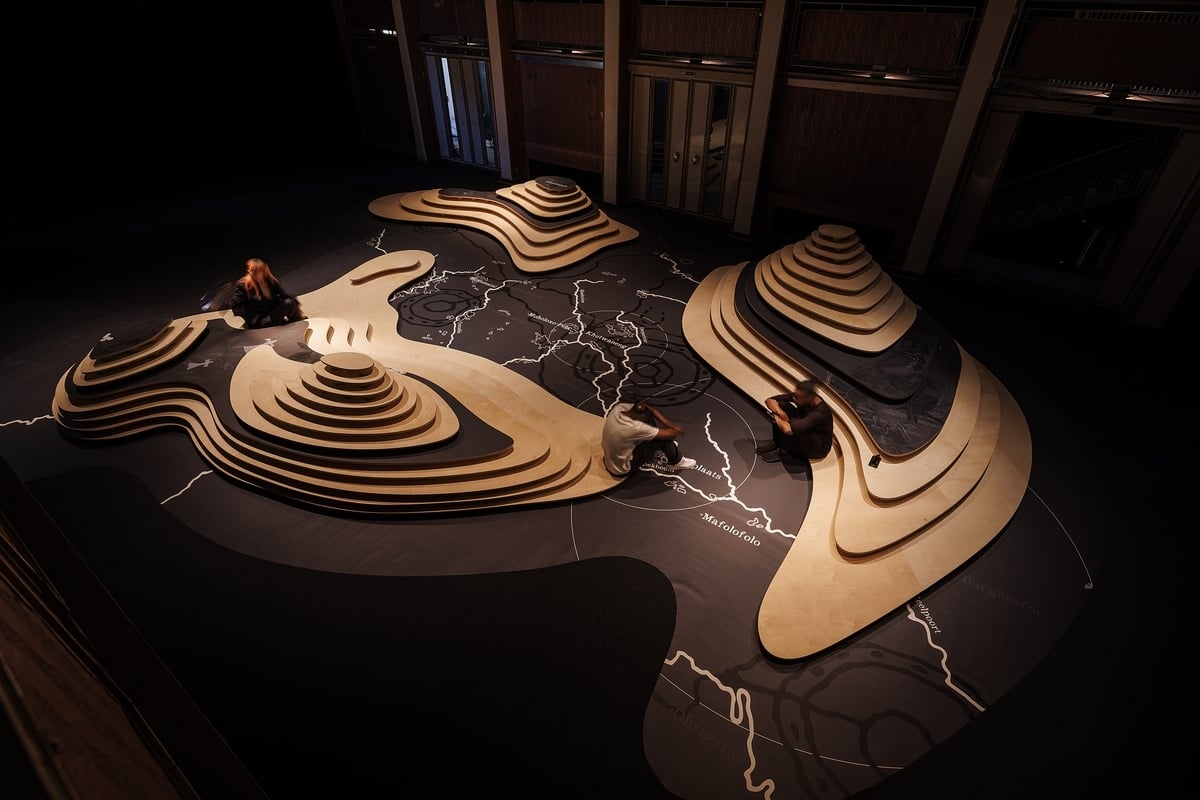

documenta fifiteen. MADEYOULOOK, Mafolofolo, 2022, installation view, Hessenland, Kassel 2022. Photo Frank Sperling

LE QUESTIONI AFFRONTATE DA DOCUMENTA 15

Ne deriva una mostra come stato di agitazione, certamente non costruita attraverso una check list di opere e materiali ma, seguendo la pluralità dei metodi del lumbung, sviluppa un modello espositivo tentacolare e non-gerarchico, affronta questioni serie e politicamente orientate, sperimenta il display ma senza politicizzare l’atto del mostrare, non mette in moto una macchina teorica ma raccoglie e amplifica una moltitudine di voci dissidenti e subalterne ‒ dalla diaspora africana alle battaglie per la giustizia sociale e ambientale, le diseguaglianze, le lotte delle donne e delle minoranze. E chi meglio delle soggettività minoritarie, genderizzate e razzializzate, conosce l’oppressione?

Alla versione neoliberale delle politiche identitarie molti dei collettivi oppongono un’identità antagonista – più radicale nelle attività che nelle formulazioni in mostra –, ma che non può entrare nel discorso dominante o essere assorbita nelle tendenze del mercato e dell’establishment artistico. Rispetto alla contingenza storico-politica mi ha sorpreso l’assenza di una critica contro la guerra in Ucraina, nel cuore dell’Europa, anche se una forte solidarietà transnazionale attraversa tutta la manifestazione. Alcune tensioni sono diventate incandescenti screditando ingiustamente tutta la rassegna: le accuse di antisemitismo rivolte a ruangrupa, il vandalismo razzista verso i palestinesi The Question of Funding e i sostenitori di BSD, movimento di boicottaggio contro l’occupazione israeliana che il parlamento tedesco ha dichiarato un’organizzazione antisemita, le denunce di islamofobia di Hamja Ahsan e altri partecipanti, fino alla rimozione del banner agit-prop degli indonesiani Taring Padi che avevano incantato il pubblico con la miriade di puppet di cartone disseminati nella Friedrichplatz e negli spazi pubblici della città. Il mondo dell’arte è restato in silenzio. Sia ruangrupa che Taring Padi sono collettivi PoC dentro un’istituzione europea bianca.

documenta fifteen. Jatiwangi art Factory, Clay Workshop, 2022, Hübner Areal, Kassel 2022. Photo Frank Sperling

DECOLONIZZARE LA CULTURA

Sono passati vent’anni da quando Rasheed Araeen affermava che “il riconoscimento di artisti non-occidentali è un gioco imperialista usato come cortina fumogena”. Smontare le rappresentazioni e decolonizzare le narrazioni, esporre le storie contro-egemoniche dei popoli oppressi non basta, anche se è potente, quello del museo è sempre uno spazio che ci (as)segna, ci rende visibili in cambio di una neutralizzazione della cultura che rimuove la questione del privilegio e del potere.

La combinazione degli ingredienti della modernità – capitalismo, colonialismo, razzismo, patriarcato, rapporti di dominazione e violenza che si iscrivono nei corpi dei soggetti oppressi – non viene messa in discussione o contestata da un posizionamento critico forte o problematico ma la visione conciliante, nei giorni festanti dell’opening, affidata alla cura e allo stare insieme, è l’ennesima resa al capitale globale, perché mette a tacere il conflitto e impedisce ogni prospettiva di emancipazione. D’altronde, come ormai sappiamo, non si può distruggere la casa del padrone con gli strumenti del padrone. E gli imperialisti sono tutti maiali.

‒ Elvira Vannini

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati