Filippo Panseca, il pittore contadino innamorato di Pantelleria

Dai legami con Bettino Craxi alla scelta di trasferirsi a Pantelleria, tutta la storia di un pittore che crede in un’arte biodegradabile. Capace di reagire al tempo

Sono più di sei decenni che Filippo Panseca fa arte. Nato a Palermo nel 1940, ha vissuto a Milano per molti anni, senza mai abbandonare tre punti fermi: la sua indipendenza artistica, un sorriso, filo rosso di ogni epoca vissuta dividendosi tra lavori memorabili, alcuni dei quali considerati provocatori, altri invece densi di senso poetico. Il terzo perno è Pantelleria, isola da sempre frequentata da Panseca e dalla sua famiglia, dove si stabilisce definitivamente pochi giorni prima dell’inizio della pandemia. Guardando alla vicina Tunisia, il meta-pittore vive, crea e si rivela contadino.

Filippo Panseca. Photo Ilaria Introzzi

INTERVISTA A FILIPPO PANSECA

Amarcord: le piace come parola?

È un ricordo, certo. Lo scrivo molte volte dietro i quadri. Quando ne finisco uno e mi devo ricordare qualcosa. Poi aggiungo la data. Proprio il lavoro che hai apprezzato tu [uno della serie Armonie digitali, iniziata nel 2010, N.d.R.], dietro ha scritto “amarcord”.

Quando l’ha fatto e cosa doveva ricordare?

Nel 2015, per riprenderlo poi nel Natale 2020. Solo che ora non mi viene più in mente cosa dovevo ricordare [ride, N.d.R.].

Si sente parte della storia dell’arte degli ultimi decenni del Novecento, soprattutto per quanto riguarda l’Avanguardia?

Sì, però allo stesso tempo, avendo fatto un percorso solitario, mi sono permesso di fare quello che mi pareva. Non facevo parte di un gruppo o movimento preciso. Poi con le gallerie non riuscivo a legare e come tu sai gli artisti, una volta che trovano il “filone”, lo seguono fino alla morte. Da sempre è così. Pensa anche solo a Lucio Fontana: ha fatto il suo Taglio tutta la vita e su ogni tipo di materiale. Io, al contrario, ho cercato prima di tutto qualcosa, ovvero la durata dei quadri, chiedendomi quanto potessero durare nel tempo e perché un collezionista dovrebbe comprarlo, pagandolo tantissimo, e poi magari, con il passare degli anni, vedere che non è più quello pensato dall’artista. Può capitare, ad esempio, che i colori si ossidino, mutando.

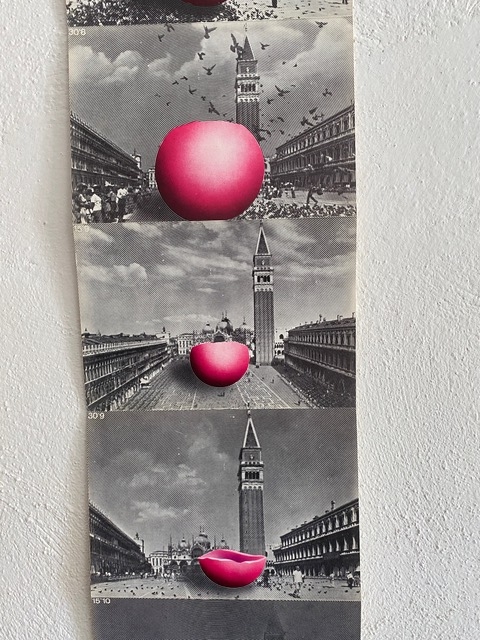

Come il progetto Arcobaleno degradazione degli Anni Settanta?

Esattamente. Tutti abbiamo visto un arcobaleno, lo ricordiamo. Ma nessuno lo possiede. Un giorno ho fatto una mostra con tutti lavori che giravano attorno ai muri della galleria, ma in realtà era un’opera unica, sapendo che doveva sparire, perché appunto il colore sarebbe cambiato. L’aspetto interessante è che in seguito i quadri si sono divisi, vivendo una vita propria. Questo qui, a Pantelleria, sta sparendo piano piano, quelli che ho a Milano sono invece più luminosi. Perché la luce qui è molto più forte e “aggredisce” i quadri. Sono nati tutti lo stesso giorno ma ora sono diversi. Chissà come sono quelli venduti, mi piacerebbe metterli assieme per vedere l’effetto e lo stato: sicuramente non legheranno più.

La biodegradabilità è una prassi del suo percorso. Oggi è un concetto strettamente legato all’ambiente che ci circonda. Come mai secondo lei?

Perché alla fine abbiamo scoperto che una super produzione di tutto crea montagne di immondizia. Non solo sulla Terra, ma anche nello Spazio. Pensa ai satelliti. Ma nel piccolo, tornando qui, anche a tutto quello che succede nelle case: si continua ad accumulare cose. Sarebbe bello se tutto ciò che si ha fosse necessario limitatamente al tempo in cui ci serve, capendo che alla natura ciò che possediamo molto spesso non è necessario.

Filippo Panseca, Arcobaleno degradazione, serie di 12

FILIPPO PANSECA E PANTELLERIA

Ha deciso di stabilirsi a Pantelleria, che già conosceva bene, poco prima della pandemia: ha notato che le prime tre lettere dell’isola corrispondono a quelle del suo cognome e che hanno lo stesso significato, ovvero “tutto”?

Certamente. Tanti anni fa ho fatto una mostra a Milano, alla Galleria del Naviglio in via Manzoni, intitolata Panseca 5000 a.C. genesi della sfera invisibile, riferendomi a Pantelleria e considerando “pan” più “seca” è “colui che disegna”. Quindi ho scritto nel catalogo che era l’uomo di Pantelleria ad aver disegnato l’isola stessa. Mi proietto indietro di 5mila anni, nel periodo dei Sesi, quando questo popolo è venuto qui a vivere, scoprendo l’isola e i suoi elementi, come l’ossidiana che serviva a fare i coltelli. Mi sono immedesimato in quell’uomo, dietro un muricciolo a guardare un’eruzione del vulcano, raccontando questa storia: sono seduto proprio qui, nel 1980. La natura non è cambiata però, è ancora quella che i Sesi hanno incontrato, se non fosse per qualche raro palo della luce. C’era appena stata un’eruzione attraverso delle bombe vulcaniche, che ovviamente si manifestano come sassi di lava che cadono poi in mare. Cariche di gas, scorrono sull’acqua raffreddandosi, rimanendo a galla grazie alla pomice, vetrificandosi in una tonalità grigiastra. Ne avevo trovate una ventina, esponendole in fila secondo la misura. Oltre a loro, ne ho inserite altre fatte in bronzo: dalla natura all’uomo. Così sono ritornato alla nostra epoca.

Com’era lei negli Anni Ottanta?

Come oggi. Proprio in riferimento alle sfere, a quell’epoca ero in contatto con Bettino Craxi. Chiamai il direttore del TG2 e gli chiesi perché non facesse una recensione della mostra. Lui mi disse: “Ma come faccio? L’ultimo artista che ho recensito è stato Magritte e tu non sei all’altezza. Faccio però una cosa: ti mando una troupe e ti faccio fare un’intervista, per poi vederla a Roma in bassa frequenza, vedendo di cosa si tratta”. Nella prima sala c’erano tutti disegni, quelli che spiegavano come vivevano quelle antichissime popolazioni, la seconda era al buio, chiusa. Uno entrava e c’era un sese. Ho cercato di riprodurre gli interni, tomba compresa, esattamente come all’epoca. La musica in sottofondo era quella di Odissea nello Spazio.

Durante la sua carriera ha cercato spesso di lavorare sul rapporto tecnologia/natura, applicandolo alla vita. Qui ci sono la sua casa e il suo studio. Com’è il suo quotidiano?

Sono un contadino. Ho appena sradicato degli alberi che soffrivano, reimpiantandoli in un posto più idoneo e diventeranno bellissimi. Vivo secondo i ritmi della natura, svegliandomi alle 5 tutti i giorni e, prima di fare tutto, sistemo, lavo i panni. Sono autosufficiente. Mi coltivo le cose. La natura va assecondata. Sto anche creando una sorgente d’acqua, andando a disegnarci delle incisioni rupestri, sempre in riferimento alle antiche popolazioni pantesche, aggiungendo il presente ‒ perché noi è qui che stiamo ‒ attraverso la mia firma e la data di oggi.

Com’è nata la fontana?

Da una pietra con cui inizialmente non sapevo che fare. Ed è stata infine proprio lei a suggerirmelo. A forma di 8, che poi è anche il simbolo dell’infinito.

Come facevano Michelangelo o Rodin.

Esatto. Mentre guardavo ‘sto sasso, seduto, mi sono accorto che veniva fuori un volto: ho aggiunto solo quello che mancava, il naso. La bocca no perché c’era già. Poi ho disegnato l’acqua. E il mondo di oggi: il virus.

Filippo Panseca, Sostituzione per la Vittoria Alata di Canova sulla mano di Napoleone con Vittoria alata biodegradabile in 30 giorni, presso Accademia di Belle Arti di Brera, 1981

L’ARTE SECONDO PANSECA

Cosa sono i simboli?

Qualcosa di esistente a cui noi abbiamo dato un significato. Quando creai l’installazione della Piramide telematica [presentata all’inaugurazione del congresso del Partito Socialista Italiano nel maggio 1989 a Milano, N.d.R.], con la quale ti potevi collegare con il mondo intero, ad esempio, molti lo consideravano un lavoro ispirato alla massoneria, ma non era affatto così. Mica erano massonici gli antichi egizi.

È una domanda stupida chiederle cosa sia l’arte?

No. Specialmente perché non lo sa nessuno. Di fatto, chi fa arte è come se fosse preso come da un raptus, esercitandola senza nessun fine se non quello di sentirsi appagati mentre la si fa.

E i colori? Li usa spesso.

I colori mi “arrapano” molto. Una grande lezione che io ebbi a riguardo mi fu data da Marco Valsecchi, noto critico. C’era l’idea di creare una biennale d’arte a Palermo, erano i primi Anni Sessanta. All’epoca i soldi erano parecchi, si fecero venire molti critici, tra cui lui che mi piaceva molto, lo seguivo. Sapevo che a Milano non l’avrei incontrato, ma al convegno sì. L’ho avvicinato e gli dissi che ero un giovane pittore che leggeva i suoi scritti. Gli chiesi un giudizio sui miei lavori per capire se dovevo cambiare mestiere. Avevo 22 anni. Lo portai nel mio studio, all’epoca facevo molte cose informali oltre che dei nudi. In realtà non avevo idea di cosa presentargli esattamente. Optai per gli informali. Mi disse: “Lei la stoffa ce l’ha. Però guardi questo quadro, quante cose ci sono dentro. Provi a togliere, quando parte con la tela pulita”. Rimasi colpito, ma imparai molto. Sai che ho fatto allora? Ho eliminato tutti i colori, ripartendo da zero e usandone solo due, il bianco e il nero.

E con il tempo?

Poi si crea consapevolezza, e si reintegrano degli aspetti, senza però mai snaturarsi. La pittura, dopotutto, è l’arte dei colori.

– Ilaria Introzzi

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati