Lavoro e migrazioni nella fotografia di Farah Al Qasimi a Bologna

In mostra al MAST di Bologna, la fotografa emiratina Farah Al Qasimi catapulta il pubblico nella realtà di Dearborn, sobborgo di Detroit dove viva una foltissima comunità araba

“Ho pensato anche al blues, a quella miscela di dolcezza e dolore”, afferma Farah Al Qasimi (Abu Dhabi, 1991; vive tra Dubai e Brooklyn) parlando del progetto Red River Blues (Dearborn) realizzato per il MAST ed esposto nella photo gallery in occasione della VII edizione del MAST Photography Grant on Industry and Work (a cura di Urs Stahel) alla Fondazione MAST di Bologna. Selezionato come finalista, insieme ai lavori di Hicham Gardaf (vincitore), Lebohang Kganye (menzione speciale), Maria Mavropoulou e Salvatore Vitale, questo lavoro dell’artista emiratina che ha studiato fotografia e musica alla Yale University, conseguendo nel 2017 il Master of Fine Arts alla Yale School of Art, racconta le trasformazioni del lavoro a Dearborn, sobborgo di Detroit, nel Michigan, sede storica della Ford Motor Company. Nel titolo c’è il riferimento al fiume che attraversa la città e che ha reso possibile lo spostamento delle merci necessarie per l’attività di quell’enorme complesso industriale: “una linea vitale” anche per la comunità araba che da tempo vive lì.

Farah Al Qasimi. Sally, 2022

INTERVISTA A FARAH AL QASIMI

Nel tuo lavoro c’è sempre il duplice riferimento alla tua cultura d’origine e al luogo in cui vivi, soprattutto New York.

Sì, effettivamente la mia provenienza è piuttosto variegata. Mio padre è degli Emirati e mia madre proviene da una famiglia libanese emigrata in America. Proprio come molte delle persone che sono rappresentate in questo lavoro, originarie di Libano, Siria, Iraq, Yemen e altri Paesi del mondo arabo. Appartenendo alla prima generazione che ha avuto accesso a Internet, molto del mio lavoro contiene l’esperienza del mettere insieme diverse geografie e punti di vista che non sarebbero connessi tra loro in assenza del privilegio di viaggiare o di Internet, appunto. Anche se non sono cresciuta a Dearborn, provo una particolare empatia per la gente che ho incontrato lì, sentendone le difficoltà dovute proprio all’appartenere a culture diverse e a identità che normalmente si pensa siano separate ma che in realtà devono coesistere in un’unica complessa identità.

In un certo senso Dearborn diventa un luogo metaforico nella rappresentazione più generica anche dell’idea di dislocazione e migrazione?

Sì, ma è anche vero che Dearborn ha delle peculiarità che rendono la città molto diversa da luoghi che potrebbero apparire simili. Infatti, per via dell’industria automobilistica, c’è stata una grandissima concentrazione di persone provenienti dalla stessa area geografica. Sembra di stare in un Paese arabo, perché le insegne dei negozi sono in arabo e gli alimentari sono per famiglie arabe. Nel lavoro penso più all’esperienza di chi arriva da un luogo diverso da quello originario e cerca di ricreare una comunità. A New York, dove vivo, anche se c’è una grande comunità araba al massimo è concentrata in un quartiere, quindi non si percepisce quel senso di comunità che c’è a Dearborn, dove anche le forze di polizia sono arabe. Il sindaco stesso è arabo.

Nell’utilizzo della fotografia attingi sia da immagini prese da Internet che da foto di reportage di cui sei autrice. Qual è, in particolare, l’equilibrio nell’impiego di immagini fotografiche associate alla musica, alla performance, al video?

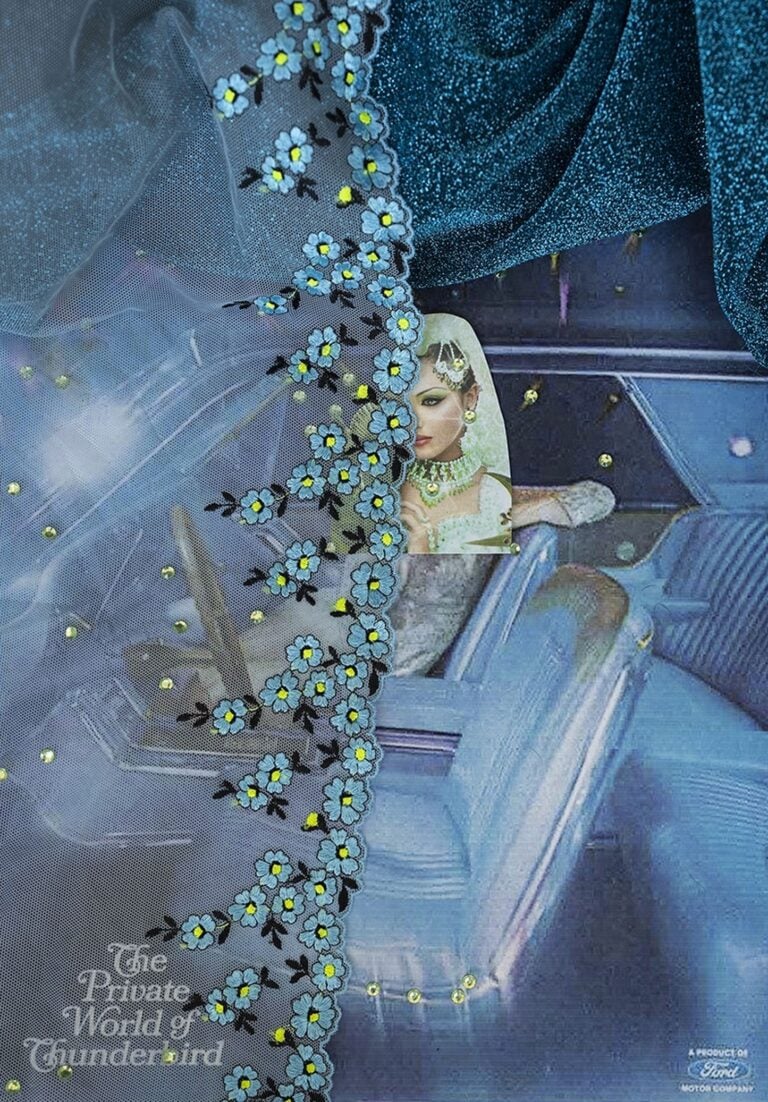

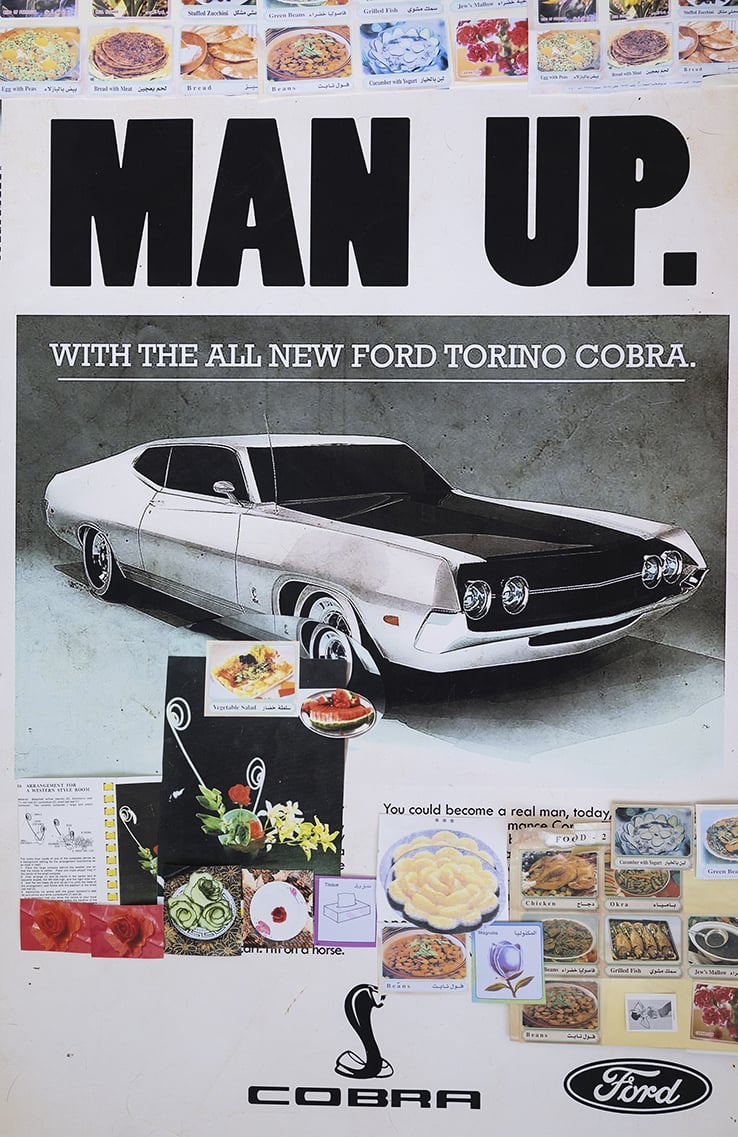

Lavoro spesso con il video, ma per questo progetto era più importante partire dalla fotografia. In mostra ci sono due sezioni, una più legata all’idea classica di fotografia, mentre l’altra è la “parete dello studio” che raccoglie sia le mie immagini che quelle prese in rete. In qualche modo era il tentativo di raccontare anche l’evoluzione, da una generazione all’altra, di diverse tipologie di lavoro e come è cambiata la suddivisione dei compiti e delle mansioni in riferimento all’identità di genere. In passato l’aspetto domestico era collegato alla sfera femminile, alla cucina e alla preparazione del cibo ‒ anche se mia nonna, ad esempio, era sarta, lavorava in fabbrica e faceva anche la cuoca in un hotel ‒, mentre gli uomini lavoravano in fabbrica come meccanici o ingegneri. Quest’evoluzione del lavoro è difficile da catturare con una sola immagine, per questo ne ho raccolto diverse.

Farah Al Qasimi, studio wall (part.), MAST, photo Manuela De Leonardis

FARE FOTOGRAFIA SECONDO FARAH AL QASIMI

Questa “parete dello studio” sembra quasi la pagina di un diario personale, la visualizzazione dell’elaborazione di un pensiero. C’è anche un certo approccio dinamico che mi fa venire in mente il tuo libro Hello Future (Capricious, 2022) e la possibilità per il lettore di crearsi la copertina da sé con l’utilizzo degli sticker.

Da sempre m’interessa l’idea della decorazione e come la gente se ne appropria quale forma di autoaffermazione. Nel libro ero particolarmente attenta a vedere come ogni lettore giocasse con gli sticker per creare la propria copertina. Un po’ come ho fatto qui, mettendo in valigia tutti i post-it, le foto, gli appunti che ho posizionato sulla parete quando sono arrivata sul posto, seguendo un processo intuitivo. Immagine e immaginario sono qualcosa di fluido; il significato stesso delle immagini cambia a seconda del contesto. Penso che sia proprio questa fluidità a influenzare il mio lavoro artistico.

In altri progetti hai raccontato la cultura visuale dei Paesi del Golfo per mostrare aspetti che non si conoscono in occidente e che più spesso sono veicolati dagli stereotipi, soprattutto quando si parla di identità di genere. Qual è stata per te la sfida maggiore?

Intanto, penso che nessuno abbia il titolo di parlare per un intero popolo. Spesso, invece, quando si diventa portavoce di un messaggio, gli altri si aspettano che si possa dire tutto di tutto o che, come in questo caso, la fotografia parli di verità. Del resto questo è proprio il problema della fotografia, il suo essere legata a una realtà oggettiva: una questione molto insidiosa. In questo contesto, per me si trattava di collegare, ad esempio, la panetteria dell’uomo iracheno e lì di fronte i vecchi ricettari o il donut shop che è diventato un ristorante libanese. La sfida è nell’essere consapevole che con una singola immagine posso raccontare solo una parte della storia, perciò provo a essere il più specifica possibile. C’è anche la responsabilità del ruolo della fotografia come mezzo d’informazione.

Farah Al Qasimi. Raffineria Marathon, 2022

A proposito di cibo, argomento ricorrente in questa conversazione nonché nel lavoro stesso, quanto è importante come dispositivo per la trasmissione della cultura, del patrimonio identitario di un popolo?

Ho parlato di cibo forse perché ho fame… (sorride, N.d.R.). Il cibo è molto importante perché è il primo ponte che unisce le culture, trasmette l’amore e il prendersi cura. Spesso quando si emigra in un altro Paese si apre subito un negozio di alimentari o un ristorante dove si può mangiare il cibo del proprio Paese. Anche nella mia famiglia, che è in parte immigrata, il cibo è stato un’ancora di salvezza. Penso che anche in Italia sia così.

Manuela De Leonardis

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati