Amore e abbandono nella Bérénice di Romeo Castellucci in scena a Milano

La Triennale di Milano ha ospitato il monologo che il regista italiano, Grand Invité della stessa istituzione, ha tratto dalla tragedia di Jean Racine e affidato all’interpretazione magistrale della magnetica attrice francese Isabelle Huppert

Dopo il debutto francese – a Montpellier e poi al Théâtre de la Ville di Parigi –, è giunto in Italia (ritornerà in autunno, al LAC di Lugano e al Mercadante di Napoli) il nuovo spettacolo di Romeo Castellucci, “liberamente ispirato” a un classico della letteratura teatrale francese, quella Bérénice che Jean Racine compose nel 1670 e che tuttora appartiene al repertorio delle compagnie d’oltralpe. Un monologo costruito per e su Isabelle Huppert, nota al pubblico italiano soprattutto per le sue prove al cinema ma, in realtà, sublime interprete di teatro, ambito nel quale si è distinta anche per le sue scelte, mai di “comodo” e all’insegna di un’evidente predilezione per l’innovazione: dalla fertile collaborazione con Bob Wilson alle recenti esperienze con il portoghese Tiago Rodrigues e con il belga Ivo van Hove – in Lo zoo di vetro, visto all’ultima edizione di Romaeuropa. Inevitabile, dunque, che il suo cammino artistico si incrociasse con la complessa e geniale visionarietà di Castellucci, il quale, d’altro canto, definisce Isabelle Huppert “la sineddoche dell’arte del teatro d’occidente, è l’attrice, ma anche l’attore, per definizione” e, aggiunge: “Isabelle Huppert è ‘rappresentazione in quanto tale’ […], è fiamma che chiama a raccolta. È Teatro”.

Lo spettacolo è stato ospitato dalla Triennale di Milano tra il 4 e l’8 aprile, ma in autunno tornerà al LAC di Lugano e in Italia al Mercadante di Napoli.

La trama dello spettacolo “Bérénice” di Romeo Castellucci

La tragedia Bérénice è ambientata nel I secolo dopo Cristo e ha come protagonista eponima la regina di Giudea, territorio conquistato da Tito che, innamorato della sovrana, la conduce con sé a Roma per farne la propria sposa. Berenice ricambia l’amore dell’imperatore mentre rifiuta quello dell’amico Antioco. Le ragioni di stato – una non romana, una “barbara” non può diventare imperatrice – costringono Tito a rinunciare al matrimonio con Berenice che, benché distrutta dal dolore, non giunge al suicidio – a differenza di un’altra eroina di cui condivide il destino, ovvero Didone – ma sceglie di abbandonare Roma e tornare in patria. La tragedia di Racine, classicamente concentrata in poche ore, ritrae la rinuncia di Tito e il successivo addio della protagonista: un’opera in cui non avviene nulla dal punto di vista dell’azione, “statica”, eppure magmaticamente densa di sentimenti. Una sorta di riflessione in versi – gli eleganti e musicalissimi alessandrini – sulla solitudine, condizione in cui, in fondo, ogni uomo deve ammettere di trovarsi. Un’immersione nell’abisso dell’animo umano, quello in cui ciascuno cela quelle verità che ne renderebbero insopportabile la sopravvivenza e che la protagonista, la “sventurata” Berenice, è costretta sua malgrado a guardare. Romeo Castellucci, nella propria scrittura tratta dalla tragedia di Racine, mira a evidenziarne proprio la natura di trattato poetico sulla solitudine e sull’abbandono e costruisce per Isabelle Huppert un monologo – in versi, come nell’originale – in “crescendo”, ad accompagnare il cammino di consapevolezza e dunque dolore e, infine, orgogliosa accettazione da parte della protagonista. Un monologo che espelle il contraddittorio, almeno a livello verbale, poiché Tito, Antioco e il senato romano – i primi due incarnati da Cheikh Kébée e Giovanni Manzo, il secondo da dodici persone selezionate in ciascun luogo di spettacolo – compaiono comunque in scena, ma la loro “voce” o, meglio, le loro “ragioni” vengono significativamente affidate al disegno coreografico e a simboli sonoramente eloquenti.

Com’è costruito lo spettacolo Bérénice di Romeo Castellucci

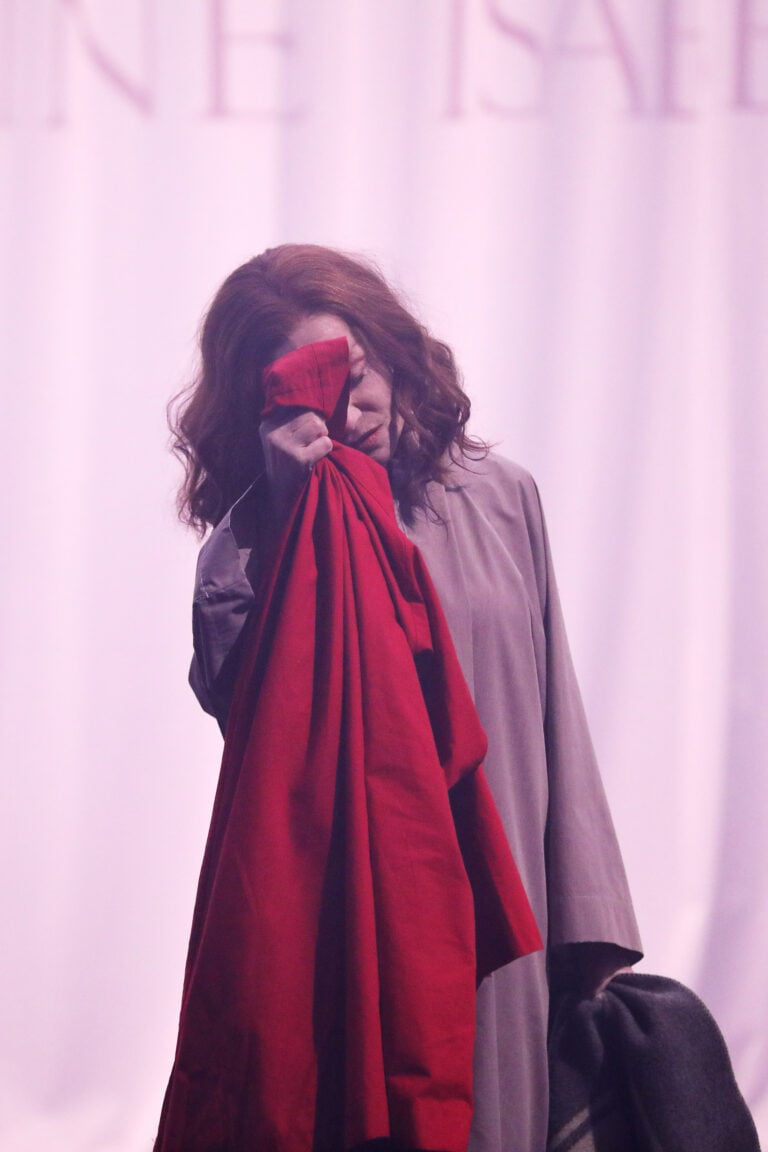

I cinque atti della tragedia di Racine sono condensati in tre parti, che si susseguono con stringente armonia. Nella nebbia che avvolge la sala e il palcoscenico, vediamo apparire sul fondo di quest’ultimo l’indicazione in percentuale dei componenti chimici del corpo umano. Al centro una barra dorata, in proscenio, su un lato, la statua di un cane su cui batte, a mo’ di metronomo, un meccanismo meccanico. La comparsa della protagonista, vestita di bianco, è una sorta di mesmerica apparizione: Huppert è immobile, parla piano, con calma decisione. I pesanti sipari neri che avvolgono le tre pareti del palco si alzano lentamente per lasciare spazio a tendaggi candidi, attraversati da scritte rosse volutamente non pienamente intellegibili. Isabelle/Bérénice – a proposito, non è un caso che, in un frangente, quasi accidentalmente, l’attrice usi il proprio nome anziché quello della protagonista – si rivolge ora a Fenice, la sua ancella, ora a Tito e ad Antioco, mai presenti con lei in scena: intravediamo solo, in penombra, le sagome dei senatori, dietro il fondale. Ripercorre la propria storia d’amore, cinque anni trascorsi insieme fino all’annuncio dell’abbandono: Tito è incoronato imperatore – la cerimonia è una sorta di danza-rito agita dai due performer, magrissimi e ieratici – e Bérénice deve lasciare Roma. Ecco, dunque, riapparire in scena la protagonista: una semplice tunica e una coperta, una mendicante – di sguardi e di amore. Ma, come accennavamo, l’”eroina” non sceglie l’autodistruzione bensì accetta di attraversare fino in fondo il proprio abisso, anche là, dove il dolore è insopportabile e smorza le parole: avvolta in un sontuoso abito rosso, Huppert entra in scena ritta e decisa, si accascia a terra, la sofferenza diventa balbettio, afonia, ma la dignità di sé è più forte e dunque si rialza, volge lentamente lo sguardo verso la platea e la trafigge letteralmente con quell’urlo reiterato, “non guardatemi!” Basterebbe quest’ultimo sipario per riconoscere la potenza dell’interpretazione di Isabelle Huppert, superba e magnetica nel condensare in uno sguardo, un movimento minimo, emozioni e pensieri non scontati. Una prova perfetta che asseconda appieno l’altrettanto magistrale disegno registico: oggetti apparentemente incongrui (un termosifone, un pallone da basket), dettagli immaginifici e pregnanti (il profilo in bianco e nero di un’aquila, nastri blu e rossi, una struttura metallica che pare una croce, un fiore rosso che appassisce, i componenti chimici che ritornano scombinati), un disegno sonoro che è indispensabile drammaturgia in uno spettacolo che, suggerendo la fragilità della virilità al potere, esalta l’intima e consapevole conoscenza della vita da parte della donna.

Laura Bevione

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati