A Napoli il Terzo Cinema è protagonista di una rassegna che sfida le narrazioni dominanti

La manifestazione “Manifesti per un Cinema Libero” al Modernissimo di Napoli, non è solo una rassegna cinematografica ma un atto di resistenza culturale che, riportando sul grande schermo film dimenticati, riscopre il cinema come strumento di lotta e autodeterminazione

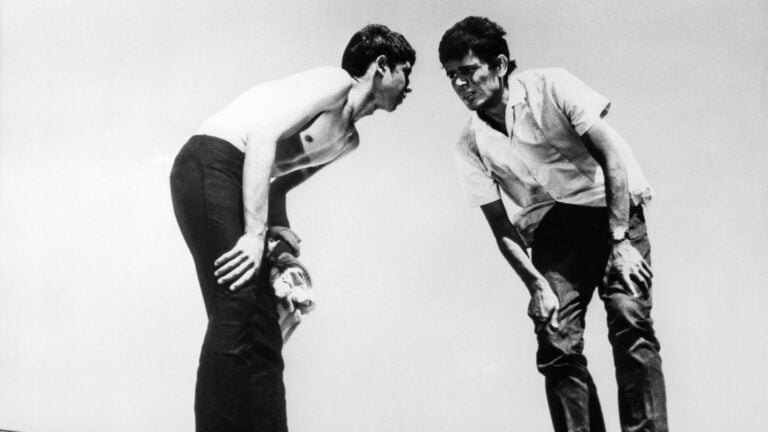

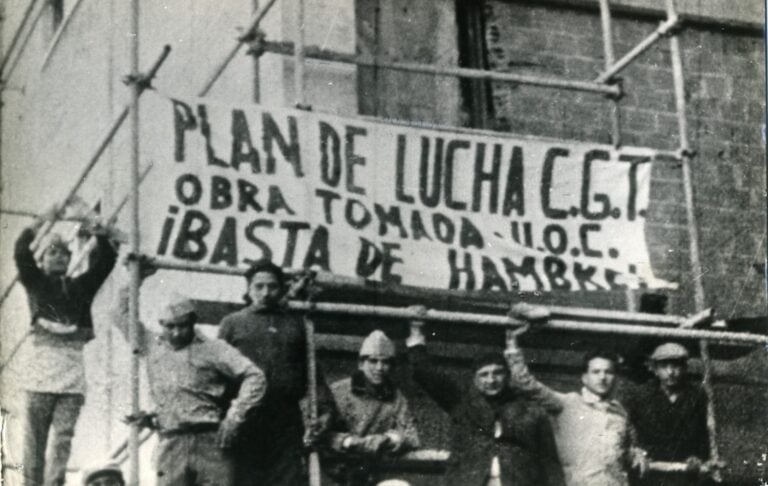

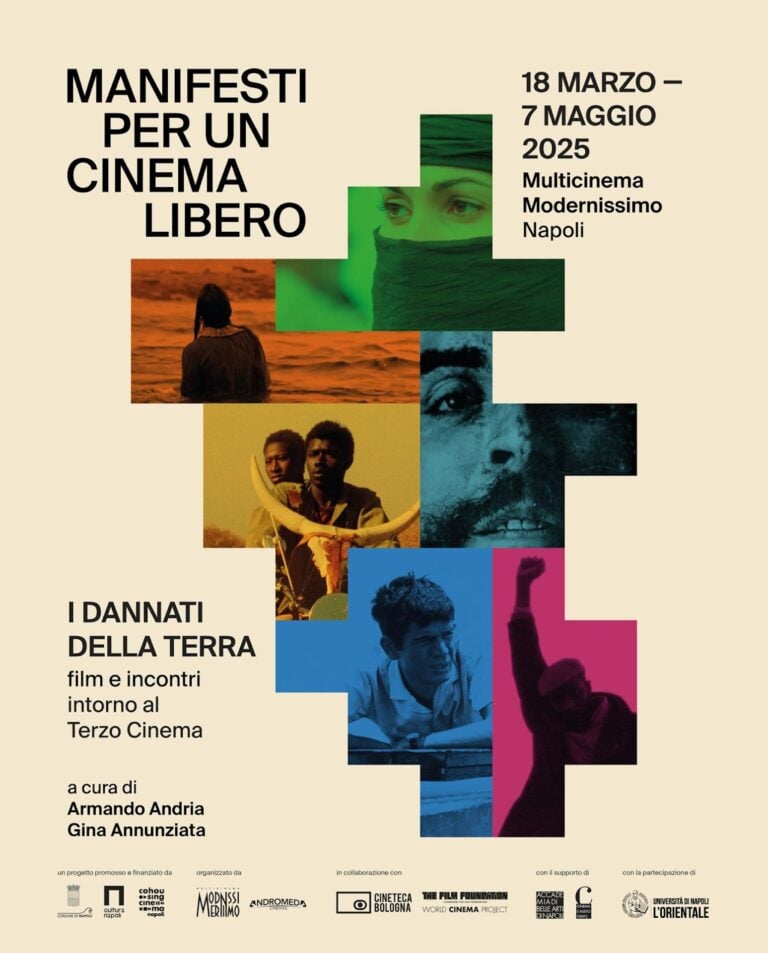

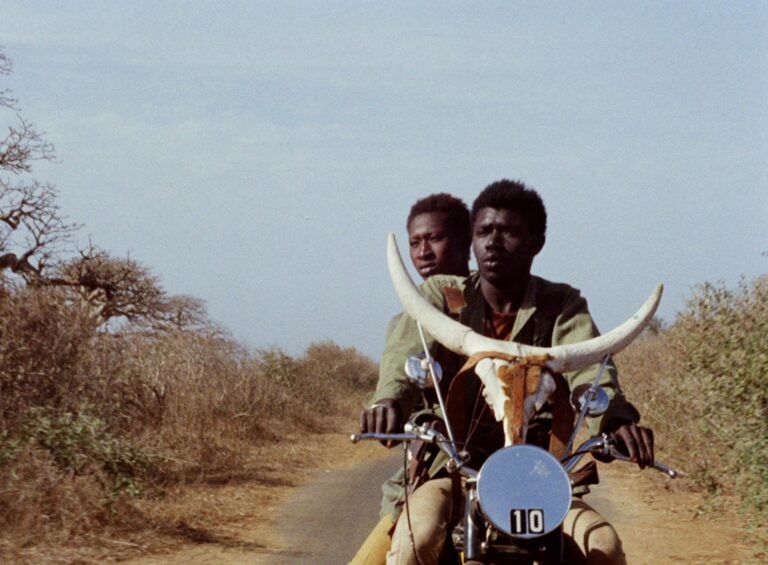

La lotta anti-imperialista dei popoli del Terzo Mondo e dei loro equivalenti all’interno delle nazioni imperialiste costituisce oggi l’asse della rivoluzione mondiale. “Il Terzo Cinema è, secondo noi, il cinema che riconosce in questa lotta la più grande manifestazione culturale, scientifica e artistica dei nostri tempi, la grande possibilità di costruire una personalità liberata in cui ogni popolo è il punto di partenza – in una sola parola, la decolonizzazione della cultura”. Così scrivevano i registi Octavio Getino e Fernando Solanas nel 1969, delineando i principi di quello che sarebbe diventato il Terzo Cinema. A partire da questa eredità, la rassegna Manifesti per un Cinema Libero, in programma dal 18 marzo al 7 maggio 2025 presso il Multicinema Modernissimo di Napoli, si configura come un atto di resistenza culturale. In un’epoca dominata dalla standardizzazione del gusto e dal consumo passivo di immagini, la rassegna propone una selezione di film che hanno segnato la storia del Terzo Cinema e che oggi tornano in sala per interrogare il presente.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Al Modernissimo di Napoli va in scena il Terzo Cinema

Il Terzo Cinema, infatti, ha segnato un momento cruciale, riconoscendo nel linguaggio cinematografico uno strumento essenziale per la formazione di una coscienza rivoluzionaria. Da quel momento in poi, da mero prodotto di consumo, il cinema è divenuto un’arma critica e un mezzo di emancipazione, territorio di scontro tra visioni del mondo inconciliabili. Il progetto della rassegna nasce dalla collaborazione con la Cineteca di Bologna, impegnata da anni nel restauro di pellicole che rischiano di scomparire dalla memoria collettiva, e The Film Foundation’s World Cinema Project del regista Martin Scorsese, dedicata alla protezione e alla conservazione della storia del cinema. Attraverso una selezione eterogenea di opere provenienti da Siria, Senegal, Argentina, Iran, Mauritania e Tunisia, la rassegna non solo ripercorre la storia di un cinema militante, ma invita a riflettere sulla sua attualità.

Per approfondire il valore culturale della manifestazione ne abbiamo parlato con Gina Annunziata e Armando Andria, curatori della rassegna, e Cecilia Cenciarelli, responsabile del dipartimento di ricerca e progetti speciali della Cineteca di Bologna.

Il Terzo Cinema: l’intervista

Da dove nasce il progetto e l’esigenza di portare in sala questa proposta di “film dimenticati”?

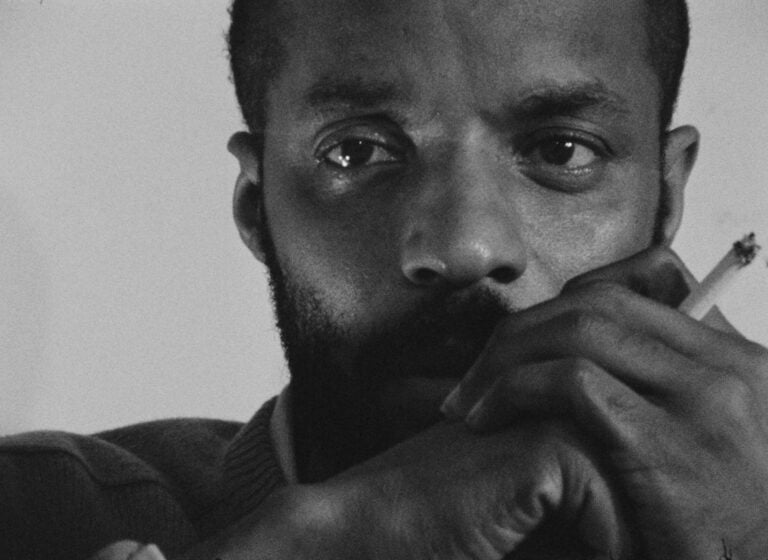

L’idea della rassegna deriva da un’esperienza di visione con Il Cinema Ritrovato, dove queste pellicole, una volta restaurate grazie alla collaborazione tra la Cineteca di Bologna e la Film Foundation di Scorsese, trovano programmazione e visibilità. Portare l’attenzione su queste opere significa far riemergere film realizzati in un momento molto particolare, tra gli Anni ’60 e ’70, quando in questi paesi erano in atto processi di autodeterminazione e liberazione dal potere coloniale. Allo stesso tempo, significa valorizzare opere che, oltre all’impegno politico e alla concezione del film come strumento di lotta e di rivendicazione di diritti, sono di una bellezza e avanguardia cinematografica notevole. Il motore era quello di restituire e ricollocare registi all’interno della storia del cinema di cui spesso non abbiamo coscienza e conoscenza.

Il titolo Manifesti per un Cinema Libero richiama l’idea di un cinema che si emancipa dalle logiche di mercato e di spettacolarizzazione. Quali criteri avete seguito nella selezione dei film in programma?

È stato molto stimolante fare questa selezione, perché si può attingere a film straordinari. Un bacino è stato quello dei lavori della Cineteca e del laboratorio L’Immagine Ritrovata, oltre alle scoperte fatte negli anni scorsi al festival Il Cinema Ritrovato. C’è stato anche un criterio geografico, per restituire un ventaglio di esperienze: c’è il film siriano di un regista egiziano, il film iraniano, argentino, senegalese. Il Terzo Cinema è per sua natura eterogeneo.

Da dove nasce la collaborazione tra la Cineteca e Napoli?

Questi progetti non si fanno mai da soli. Né i restauri né le rassegne nascono isolati, ma nascono da una rete spontanea senza geografie definite. L’obiettivo è riportare sullo schermo qualcosa di urgente, necessario e bellissimo. La militanza oggi passa anche attraverso la ricerca della bellezza.

Napoli è un partner con cui collaboriamo da tempo. Abbiamo un programma di distribuzione nazionale di grandi classici restaurati e il Modernissimo è una delle sale con cui lavoriamo. Esiste una distanza geografica tra Bologna e Napoli, ma nel lavoro questa distanza scompare.

Il Terzo Cinema è nato in un contesto di forti tensioni politiche e sociali. Oggi il mondo è attraversato da nuove forme di oppressione e resistenza. Quali delle istanze portate avanti dal Terzo Cinema vi sembrano più urgenti e attuali?

Sicuramente la necessità di prendere la parola su se stessi. Ancora oggi facciamo fatica a capirlo. Sono gli europei che vogliono fare i film sull’immigrazione, sui confini, su ciò che succede altrove. Forse questa è un’eredità importante del Terzo Cinema: la possibilità per i registi e le registe dei paesi coinvolti di raccontarsi direttamente, parlando sia al proprio popolo che al resto del mondo.

Il pubblico a cui il Terzo Cinema si rivolgeva non era quello delle sale tradizionali, ma un pubblico attivo, spesso coinvolto direttamente nei processi di produzione e distribuzione. Oggi, come si può ricostruire un rapporto vivo e partecipativo tra cinema e spettatore?

Ridurre le distanze è fondamentale. In primis attraverso l’autonarrazione e l’autorappresentazione che avvicinano il pubblico alle storie raccontate. Poi c’è la questione della distribuzione: i film vanno accompagnati verso il pubblico, con strategie che possono variare dal marketing commerciale a forme più dirette di relazione con gli spettatori. Le presentazioni in sala, i dibattiti prima e dopo i film, la presenza di autori e collaboratori sono strumenti fondamentali per rendere viva l’esperienza cinematografica. L’ora dei forni, di Octavio Getino e Fernando Solanas, del 1968, ne è un esempio straordinario: realizzato in mezzo alle lotte, è un documentario in cui la separazione tra chi guarda e chi fa cinema si annulla. Le testimonianze raccontano di spettatori che scattavano in piedi, che battevano i pugni davanti al cadavere del Che Guevara in Bolivia. Lo schermo diventava trasparente, un passaggio tra film e realtà. Oggi i film sono diversi, ma il principio resta: instaurare una relazione con il pubblico.

In merito al restauro de Gli Ingannati, il primo film proiettato della rassegna…

Un concetto spesso dimenticato è che, quando si restaurano film di paesi estranei ai circuiti commerciali, il primo problema è ritrovare fisicamente la pellicola. Il digitale ci ha abituati a pensare che tutto sia disponibile, ma il negativo originale spesso è disperso.

Nel caso de Gli Ingannati, film di Tewfik Saleh, del 1972, che non si vedeva da almeno 40 anni, non si trovava alcuna copia positiva. Dopo mesi di ricerca, un collega della Cineteca Bulgara ha rintracciato un controtipo positivo, unico elemento fruibile esistente. Questo processo dimostra che il restauro è un atto di resistenza culturale, contro l’oblio e la dispersione.

Diana Cava

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati