Man After Death: “Robocop” & “Source Code”

Da un po’ di tempo, si aggira nel cinema americano il protagonista “spettrale”. È un personaggio la cui vicenda comincia a essere narrata quando muore. Sembra una contraddizione in termini, un paradosso: ma non lo è. Questa narrazione “oltre la vita” ci dice molto non solo dello stato del cinema negli ultimi 25 anni, ma anche dello statuto dei modi di raccontare, e delle vibrazioni significative che percuotono oggi l’immaginario collettivo contemporaneo.

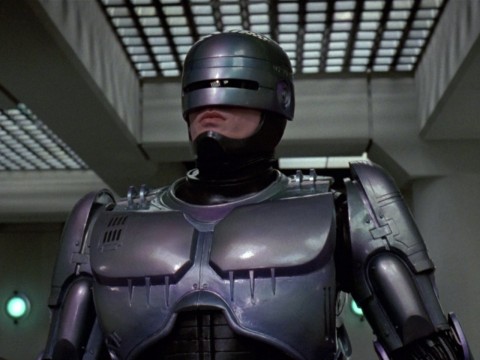

“I know you. You’re dead! We killed you! We killed you!”

Robocop (Paul Verhoeven 1987)

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati