Il cinema pop di Wes Anderson

Sin dal trailer, “The Grand Budapest Hotel” è subito diventato virale sui social network, rilanciato come neppure un meme con Obama. Wes Anderson è sicuramente un autore nell'accezione classica ma è anche il più pop, il più riconosciuto degli autori viventi.

Secondo la venerata definizione data dai Cahiers du Cinéma, autore è il regista che infonde nei film, attraverso le scelte stilistiche, la propria personalità rendendosi riconoscibile anche da un unico fotogramma. Secondo queste premesse nessuno può negare a Wes Anderson la patente di “autore”. Vale per ogni suo lungometraggio, cortometraggio, commercial e anche per i due minuti del trailer di The Grand Budapest Hotel: gli stilemi andersoniani ci sono sempre e ci sono tutti.

Particolarmente a partire da The Royal Tenenbaums (2001), terzo lungometraggio ma primo successo di ampia portata, l’estetica, i personaggi, i temi, l’immaginario, il passo, persino il cast e la troupe scenica delle opere di Wes Anderson non subiscono variazioni di rilievo.

Wes Anderson ha un tema: la famiglia. Le dinamiche familiari sono il suo argomento. Famiglie disfunzionali composte da padri assenti, figli introversi ed eccentrici oppure famiglie ricreate tra outcast che si riconoscono per ovviare all’evanescenza della famiglia originaria il suo campo di indagine. Tutti i suoi film, da I Tenenbaun a Life’s acquatic with Steve Zissou, da Fantastic Mr. Fox a Darjelling Limited, raccontano di viaggi, fisici o psichici, grazie ai quali rapporti difficili con genitori biologici o putativi si ricompongono o saldano. Il viaggio, appunto.

Lo scenario dei racconti di formazione è sempre un mondo fantastico, surreale, ampiamente plasmato sull’immaginazione del regista, debitore del concetto di meraviglioso ed esotico come potrebbe figurare nella mente di un bambino introverso nutrito di atlanti e romanzi d’avventura. Le esplorazioni sottomarine di Jacques Cousteau, l’India britannica come luogo esotico per eccellenza dell’immaginario vittoriano, le volpi parlanti che rimandano ai diorama e alle illustrazioni inglesi inizio novecento e la Belle Epoque di Grand Budapest Hotel: si parla sempre di luoghi e tempi che sono rimasti nella coscienza collettiva dalla parte del fantastico piuttosto che della Storia, un mondo non (ancora) fagocitato dal mondo civilizzato e ancora aperto a prime esplorazioni e mappature.

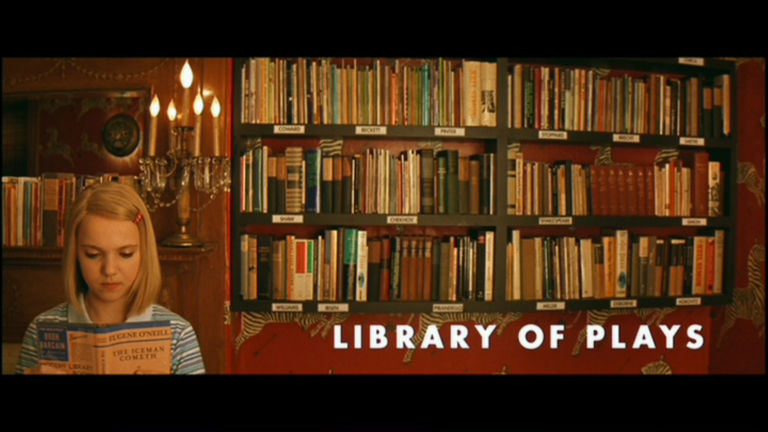

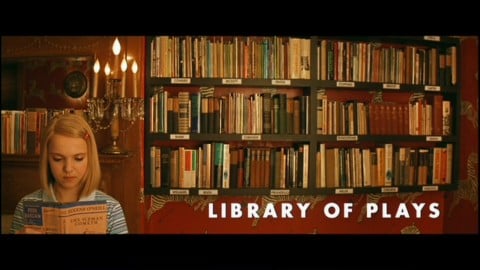

In un cinema personale ricorrono anche gli stessi attori, a modo di alter ego, dall’impeccabile Bill Murray col suo personale stralunato a Owen Wilson e William Dafoe. Anche l’aspetto cromatico è fondamentale: su una dominante di tinte pastello o autunnali perfettamente coordinate appaiono, per esempio, i colori sgargianti delle creature marine riprese da Steve Zissou. L’attenzione per l’abbigliamento e gli oggetti (soprattutto libri, giradischi, opere d’arte) è quasi maniacale e sempre sotto il segno del vintage, del modernariato, dell’evocazione nostalgica di uno stile perduto per quanto mai, nel suo complesso, filologicamente attribuibile a un contesto storico specifico. Ugualmente le canzoni scelte per definire un mood e caricare determinati momenti rimandano spesso agli Anni Settanta, ovvero l’epoca dell’infanzia del regista, dal David Bowie rifatto da Seu Jorge a Nico, Nick Drake oppure ai numi tutelari dei simpleton Anni Novanta come Elliot Smith. Le sceneggiature, sempre brillanti, hanno i loro marchi di fabbrica: sono ricche di colpi di scena senza suspense, humor surreale e momenti di impacciato romanticismo.

Si diceva degli abiti. Una delle ragioni della penetrazione massiccia del cinema di Wes Anderson tra cinefili e hipster è la sua affinità elettiva al mondo della moda. Si tratta di un amore ricambiato, un legame biunivoco testimoniato dalle innumerevoli linee di abbigliamento alla Tenenbaum, tanto che esistono svariati website dedicati all’argomento, e altrettante campagne pubblicitarie (faccia testo The Hilfigers del 2010 a cura di Craig McDean e Karl Temper) il cui rimando è dichiarato e di contro lo stesso Anderson ha firmato un commercial per Prada, Candy.

Chiedersi perché Anderson sia, più di ogni altro regista contemporaneo, il pupillo delle griffe può aiutarci a cristallizzare meriti e limiti del suo cinema e chiarire le ragioni del suo successo al botteghino e nell’immaginario collettivo. L’attenzione dedicata allo styling dei suoi personaggi e alla costruzione delle scenografie nel verso dell’allestimento, esattamente come può accadere in una boutique o in un set fotografico, è una ragione ancora superficiale, non sufficiente. Un cinema pieno di feticci è chiaramente feticciabile ma significherebbe negarne, ingiustamente, ogni profondità o tridimensionalità. La ricorrenza degli elementi costitutivi a creare un universo riconoscibile, un marchio Anderson, segna un’altra affinità con le ragioni di un’industria che deve vendere, più che oggetti, appartenenze.

Wes Anderson, The Royal Tenenbaums

C’è poi una ragione più profonda: le narrazioni di Wes Anderson sviluppano storie di conflitti stemperati come le tinte dell’ambiente che li accoglie nell’indulgenza generale. Non esistono villian nel cinema di Wes Anderson, semmai simpatici mascalzoni come il patriarca Tenenbaun o Mr. Fox o lo stesso Zissou che possono coincidere o essere sostituiti da padri assenti come il Bill Murray di Moonrise Kingdom. In ogni caso le carenze scaturiscono dalla debolezza, mai dalla malvagità. Il mondo di Wes Anderson è sostanzialmente aconflittuale, una volta accettata psicanaliticamente la questione della morte del Padre, e comunque non manca mai di happy end. La regola aurea della comunicazione pubblicitaria è proprio “suggerire situazioni aconflittuali” che inducano al relax e quindi all’acquisto. Che poi è la ragione per cui gli altoparlanti dei supermercati diffondono pop music e gli spot umanitari che chiedono donazioni per i bambini africani possono apparire acriticamente incongrui e fuori luogo in un blocco pubblicitario.

Una chiave di lettura del successo di Wes Anderson sta proprio nella sua facile fruibilità e assimilazione, nel fatto che non suscita grandi questioni e non lascia le piccole irrisolte, nell’assenza di crudeltà (nell’accezione secondo Artaud). Fatta salva la capacità narrativa e soprattutto creativa ed evocativa, il suo cinema si aggira nelle zone alte del “carino”. Il cinema di Wes Anderson è tra i più witty e affascinanti, più sensibili e compiuti nell’ambito dell’entertainment contemporaneo – e, per un medium che affonda la radici nelle lanterne magiche e i penny arcade, può essere più che soddisfacente. Certo non possiede elementi contenutistici genuinamente radicali.

Alessandro Ronchi

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati