Il documentario come forma d’arte. Alla Mostra del Cinema di Venezia

Un’attenta ricognizione sull’arte del documentario, cui la Mostra del Cinema di Venezia ha reso omaggio con una serie di titoli fondamentali.

Quando nel 1895 i fratelli Lumière proiettarono, nella sala buia di un caffè parigino, il risultato della loro invenzione “senza futuro” (così dissero), le immagini mute dell’ingresso di un treno a vapore dentro la stazione di la Ciotat, insinuarono nei primi spettatori paganti una doppia consapevolezza: quella dello spavento, perché temettero che quel treno li avrebbe travolti, e quella del dominio sul reale perché, finalmente, stando comodamente seduti in un salotto, potevano osservare quel che accadeva nel mondo lì fuori, con una definizione e una coerenza spazio-temporale senza precedenti. La moderna forma di oggettività stava nascendo e poteva essere conservata nel tempo, fuggendo alla morte. Potere salvifico del cinema.

Il cinema ebbe così i suoi natali, con un doppio vagito di terrore e di potere. La realtà entrava prepotentemente in un luogo molto simile alla caverna platonica, buio e pieno di ombre. La nascita del cinema si doveva a quello sprazzo di luce che ci coglie alle spalle e proietta davanti a noi i fantasmi fuggevoli di una realtà concreta e riprodotta in modo oggettivo sullo schermo bidimensionale. Non più rappresentazione del pittore, e sua inevitabile interpretazione, ma resoconto oggettivo dalla coerente consistenza spazio-temporale dell’essere.

Il cinema nasce come strumento di riproduzione di una realtà a dispetto di qualsiasi finzione letteraria. Il primo film della storia, 50 secondi di operai in uscita da una fabbrica di Lione, è un documentario, anche se i critici ne dibattono ancora. L’arte cinematografica si sarebbe distinta in seguito, a opera della nascita del suo linguaggio specifico: il montaggio.

Da L’uomo con la macchina da presa, film con il quale nel 1929 Dziga Vertov dichiarava la superiorità del documentario rispetto alla fiction (specie nella formazione della società comunista), fino a Fahrenheit 9/11 con cui nel 2004 Michael Moore vinceva la Palma d’Oro a Cannes, facendo registrare il massimo consenso e diffusione a un documentario, tale genere cinematografico non ha mai smesso di affascinare i grandi autori, i quali proprio nell’aderenza alla realtà e nella sua narrazione hanno saputo trovare lo stimolo necessario per sviluppare una quantità di soluzioni creative che nulla hanno da invidiare a quelle adottate dal cinema di finzione.

Anche quest’anno, la 75esima Mostra del Cinema di Venezia ha ospitato molti documentari di alto valore estetico. Come tessere di un puzzle senza fine, vanno a sondare i panorami più ampi del nostro pianeta oppure si insinuano nelle storie più intime di personaggi mai abbastanza conosciuti. Il direttore Alberto Barbera è solito dire che il cinema aiuta la conoscenza del mondo. Il documentario di più, si potrebbe constatare, specie in un mondo sempre più sconosciuto o misconosciuto, risultato di weltanschauung che appaiono segnate, e probabilmente inficiate, da ideologie di ritorno.

Se le serie televisive hanno minato la capacità attrattiva del cinema tradizionale influenzando anche la durata media dei film in sala, che si alza spesso anche fino alle tre ore di proiezione, i documentari su grande schermo sembrano non avere concorrenti (i real tv show?) e aver sempre più cose da dire. Anche la realtà virtuale, che da due anni miete consensi a Venezia e di cui Barbera e il presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta sono accesi sostenitori, potrebbe un domani intaccare il nostro modo di vivere il rapporto tra cinema e finzione, mentre è più difficile pensare che ciò avvenga per il documentario.

Alla Mostra di Venezia il documentario si fa opera d’autore in modi diversi e inattesi. Se è vero che l’arte non si esaurisce con i voli pindarici della fantasia, è anche vero che il documentario non si limita a essere un puro e semplice rispecchiamento della realtà, semmai una sua lettura profonda, suadente o incantata e spesso in grado di svelare i legami con ciò che la causa, spiega o influenza. E la Mostra del Cinema è l’evento perfetto per incontrare una quantità notevole di documentari tra i più vari, sia dal punto di vista tematico che dal punto di vista registico.

Terrence Malick, The Tree of Life (2011)

MADRE TERRA

Alla natura sono dedicati alcuni documentari come Aquarela di Victor Kossakovsy, un ritratto monumentale dell’acqua in quanto elemento vivo e portentoso, eseguito in luoghi estremi come il lago ghiacciato di Baikal in Russia, dove in primavera sprofondano le auto, le cascate del Salto Angel in Venezuela o una Miami battuta dalle acque scroscianti dell’uragano Irma. Il maestro del documentario russo dedica il suo film ad Alexander Sokurov e ne eguaglia la potenza visiva, trasformando molte delle immagini in opere astratte più contigue alla video arte che al cinema di documentazione. La voce narrante è del tutto assente e le immagini si caricano di mistero e di simboli: si avverte la forza della letteratura russa in queste poche e lunghe inquadrature che fissano uno sguardo intento a cercare il sublime nelle forme dell’acqua, la cui documentazione diventa espressione artistica, linguaggio astraente, al fine di coglierne la grande bellezza. Sollecitando la sfera del gusto, conduce così a una riflessione che s’innesca a un livello più profondo della mera coscienza. Qualcosa del genere accade nei film di Terrence Malick, di cui la Mostra presenta la versione integrale di The Tree of Life, vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 2011. Nel suo cinema Malick depotenzia gli aspetti narrativi portando la storia dei personaggi a livelli di rarefazione tali che le immagini si liberano dal senso per poter restituire sul grande schermo il sublime del reale: di un albero come di un neonato, di un bacio come di un lago.

IDEALI E POLITICA

Capire il mondo significa anche capirne gli ideali che lo attraversano nelle sue diverse fasi storiche. In Mostra, la fiction e il documentario si trovano ancora una volta di fronte, nel tentativo di esprimere vividamente le idee portanti sulle quali le società umane edificano i propri mondi. Peterloo di Mike Leigh, film in concorso, ci prova ricostruendo uno degli eccidi più sanguinari della storia britannica e svelando i rapporti disfunzionali tra popolo e classe politica. Sul lato opposto, The Process di Sergei Loznitsa invece usa esclusivamente documenti d’archivio per mostrare il primo processo farsa che aprì l’epoca del terrore stalinista in Unione Sovietica.

Entrambe le scelte non hanno la forza però di due capi d’opera documentaristici come El Pepe, una vida suprema di Emir Kusturica e American Dharma di Errol Morris, entrambi fuori concorso. Il primo segue, con sguardo partecipe, gli ultimi giorni di presidenza di una figura mitologica come José “Pepe” Mujica, uomo del popolo e attivista politico incoercibile diventato presidente dell’Uruguay ed emblema della sinistra latinoamericana; il secondo, invece, intervista e dialoga criticamente con Steve Bannon, l’ideologo del populismo americano che ha risollevato le sorti di Trump portandolo alla Casa Bianca e offrendo al magnate parte del proprio apparato ideologico di riferimento, che nella sua interezza contempla pericolosi ritorni a un passato remoto (come il creazionismo) e intuizioni futuristiche sulla proto-economia virtuale di Warcraft, poi confluita nelle cripto-valute come il bitcoin o nella tecnologia blockchain. Se El Pepe lo vediamo vecchio e fiero, abbracciato dal suo popolo festante, Bannon appare in un hangar militare, solo e sconfitto; è probabilmente l’uomo più detestato d’America e, a differenza del suo antagonista, non si presenta a Venezia. Eppure chi sembra vincere, per ora, è proprio lui, questo ex ufficiale di marina proveniente da una famiglia working class cattolica della Virginia, diventato quel che è, spiega alla cinecamera, per la rabbia contro le élite democratiche e contro McNamara sviluppata pensando al sacrificio inutile dei 58mila giovani americani in Vietnam (ma lui se la prende per uno in particolare, figlio del suo coach bianco e cattolico). Da una parte El Pepe parla di come realizzare l’utopia socialista, dall’altra Bannon annuncia l’imminente rivoluzione (alla prossima bolla finanziaria). Due ritratti diametralmente opposti, di uomini politici agli antipodi.

Ron Mann, Carmine Street Guitars (2018)

DEEP AMERICA

Bannon rappresenta una certa parte dell’America profonda, ma non tutta. Il film fuori concorso Monrovia, Indiana di Frederick Wiseman, già venerato dal pubblico del Lido per l’affresco dedicato alla Public Library di New York in concorso lo scorso anno, aggiunge una tessera al grande affresco che il documentarista americano più amato dalla Mostra di Venezia (con sei presenze) sta costruendo sulla vita contemporanea americana. Quella di un paesino rurale del Midwest appare come uno studio al microscopio di una cellula del grande tessuto americano: una cellula agricola e armata, bianca e obesa, impegnata a sopravvivere in una nazione che deve crescere, continuamente e senza fine. Piccoli e grandi temi del quotidiano vengono lasciati scorrere dal regista, che scompare totalmente dietro la sua macchina da presa, facendo sì che il reale appaia alla fine come una forma di teatro civile, perfino d’avanguardia. Wiseman lascia parlare le cose, registra e poi monta: lo sguardo dei maiali così come le cascate di mais, i vecchi al bar così come le riunioni in comune o i riti religiosi. In questa sparizione del regista, tutt’altro che scontata o facile, si cela il segreto di una forza: quella di rendere giustizia all’epos intrinseco alla realtà che ci circonda e quella di fare archeologia contemporanea da parte del cinema.

Un’altra America, non meno profonda, è quella tratteggiata da Ron Mann in Carmine street guitars. “Devo questo film al regista Jim Jarmusch, che mi ha presentato il liutaio Rick Kelly e il suo leggendario negozio di chitarre nel Greenwich Village”, dice l’autore di questo documentario (fuori concorso) impegnato contro la gentrificazione del Village, lotta impari contro la logica speculativa che sta mutando, velocemente e in modo irreversibile, la fisionomia e lo spirito della Grande Mela. Ma questo è anche un documento importante sul corpo della musica, sulla chitarra elettrica come strumento di molte generazioni e di una intera cultura musicale, che va dal blues al rock. Rick ne è l’ultimo custode, specie per via della sua decisione di costruire le chitarre artigianalmente con legni recuperati dai vecchi edifici in demolizione di New York. Con queste “ossa della città” fabbrica modelli ispirati alla mitica Stratocaster inventata da Leo Fender negli Anni Cinquanta. A visitare Rick, in una settimana di normale lavoro, arrivano e suonano Bill Frisell, Jim Jarmush, i chitarristi di Dylan e di Lou Reed. E mentre l’edificio accanto viene venduto (densa di pathos risulta la visita di cortesia del giovane e avido immobiliarista), Rick realizza finalmente il suo sogno di creare una chitarra con i legni secolari del McSorley’s Pub ubicato dal 1854 vicino a Cooper Union. Il modo di documentare scelto da Mann, ovvero accogliere nel luogo i testimoni e lasciarli esprimere, si ritrova, in mutate condizioni, nello straordinario mosaico architettato per ritrarre la città santa dal maestro israeliano Amos Gitai, che in A Tramway in Jerusalem (fuori concorso) costruisce scene di vita dall’apparenza spontanea che sono in realtà altrettante riflessioni sui modi di vivere contemporanei a Gerusalemme. Ottimo esempio di cinema di finzione che imita quello documentaristico.

Peter Medak, The Ghost of Peter Sellers (2018)

DOCUMENTI DI CINEMA

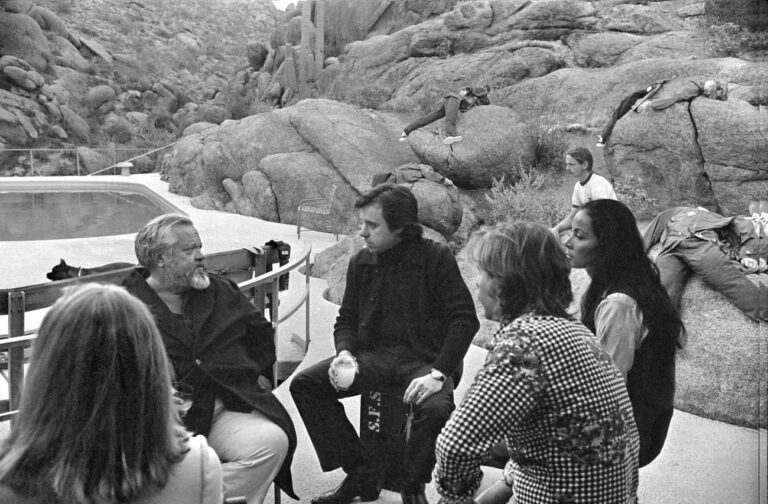

La mostra non delude i cinefili e propone due documentari su due figure leggendarie del cinema: Orson Welles e Peter Sellers. Morgan Neville firma They’ll Love Me When I’m Dead, commosso tributo a Orson Welles e alla sua figura complessa, tormentata, criticata e venerata di regista che con un solo film, Quarto potere, è riuscito nel 1941 a cambiare la storia del cinema americano e non solo. Ma quel successo è divenuto il paradigma di una perfezione difficile da replicare. Questo documentario, attraversato dalle voci della figlia avuta dalla contessa Paola Mori e dei più stretti collaboratori di Welles (tra cui l’allievo, poi antagonista, Peter Bogdanovich), segue e riproduce stilisticamente la frenesia, la vitalità e il disordine creativo dell’ultimo Welles, quello che dal 1970 al 1985, anno della morte, vive come in esilio in Europa ma s’impegna a fare ritorno a Hollywood con The Other Side of the Wind, il testamento cinematografico più famoso, imponente (mille rulli di girato) e incompleto della storia del cinema. Il film è stato presentato in prima mondiale negli stessi giorni a Venezia e con il montaggio eseguito dal premio Oscar Bob Murawski, premiato al Lido con il Campari “Passion for Film”. E qui si ha un incontro-scontro tra film e documento. Il progetto di Welles è meta-cinema, come 8 e mezzo di Fellini o Effetto Notte di Truffaut: ritrae un vecchio regista, interpretato dall’amico fraterno John Ford, che ritorna a Hollywood, dopo l’esilio volontario in Europa, per fare il film del suo “ritorno a casa”. Welles, come spiega il documentario evidenziando un interessante gioco di scatole cinesi, intendeva comporre una satira degli studios hollywoodiani ma presto esaurirà i finanziamenti e ciò segnerà la parabola discendente del grande regista lasciandolo in uno smarrimento esistenziale la cui narrazione risulta in una sintonia fatale con la storia di quel Citizen Kane interpretato dallo stesso Welles all’apice della sua vita.

The Ghost of Peter Sellers di Peter Medak (Giornate degli autori) è un altro ritratto, impietoso e sincero, di una personalità emblematica del cinema mondiale. A distanza di quarant’anni, il regista firma il documentario con il quale spiega e racconta il sabotaggio del suo film a opera del mattatore di Hollywood party che ne era il protagonista. Ghost in the Noonday Sun fu completato nel 1973 e mai distribuito, proprio a causa del riuscito attacco, comico e tragico, di un Peter Sellers riottoso, anarchico e dispettoso, afflitto dalla fine della sua storia d’amore con Liza Minelli e disposto a tutto pur di bloccare le riprese, perfino a fingere un infarto approfittando della sua nota debolezza cardiaca. Il documentario, però, usa il racconto picaresco delle disavventure del film per giungere a una riflessione personale più ampia, in cui il regista affronta il senso del fallimento e la difficoltà di accettare un passato segnato da perdite di famigliari e da traumi legati al suo stato di ebreo durante l’invasione dell’Ungheria.

Per concludere, si può dire che la 75esima Mostra del Cinema di Venezia ancora una volta accoglie l’arte cinematografica del documentario riconoscendo, e permettendoci di riconoscere, il senso delle parole che Shakespeare fa pronunciare da Amleto al suo amico più fidato: “Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia”. Basterà sostituire ai termini “cielo” e “terra” la parola “documentario” e al sostantivo “filosofia” quello di “fiction” per poter cogliere il senso di una ricchezza inesauribile e inattaccabile, perfino dalle serie televisive più creative e dalla realtà virtuale che verrà.

Si tratta della ricchezza della realtà in cui viviamo, quella che ci accoglie e che serba per noi storie ben più incredibili e intense di qualsiasi possibile blockbuster.

‒ Nicola Davide Angerame

1 / 18

1 / 18

2 / 18

2 / 18

3 / 18

3 / 18

4 / 18

4 / 18

5 / 18

5 / 18

6 / 18

6 / 18

7 / 18

7 / 18

8 / 18

8 / 18

9 / 18

9 / 18

10 / 18

10 / 18

11 / 18

11 / 18

12 / 18

12 / 18

13 / 18

13 / 18

14 / 18

14 / 18

15 / 18

15 / 18

16 / 18

16 / 18

17 / 18

17 / 18

18 / 18

18 / 18

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati