Jonas Mekas e il cinema della felicità. Il ricordo di Francesco Urbano Ragazzi

A pochi giorni dalla scomparsa, Francesco Urbano Ragazzi ripercorre la storia di Jonas Mekas. Dall’arrivo in America al cinema della felicità.

È davvero difficile dire chi era per noi Jonas Mekas, in questi giorni in cui il mondo ci sembra all’improvviso peggiorato, in cui ci sembra che di uomini felici così non ne nasceranno più per i prossimi cent’anni. I ricordi che abbiamo di lui e delle avventure vissute con lui sono troppi. L’idea che non ne vivremo più, adesso davvero difficile da pensare, ci fa perdere l’orientamento. Allora forse è meglio iniziare da quello che di lui dicono tutti.

Nato in un villaggio rurale della Lituania nel 1922, a ventidue anni Jonas viene catturato dai nazisti mentre cerca di raggiungere Vienna assieme al fratello Adolfas. Passa diversi mesi nel campo di lavoro di Elmshorn; cerca di fuggire in Svezia, ma non ce la fa. Per fortuna finisce la guerra. Passa altri quattro anni, raccontati nel libro I Had Nowhere to Go, nel campo profughi di Wiesbaden e poi Kassel. Ma di questa parte della sua vita non amava parlare, e infatti non ne abbiamo parlato quasi mai.

Finalmente un programma delle Nazioni Unite fa sbarcare Jonas a New York, sempre assieme al fratello. È il 1949, ha ventisette anni. Inizia a fare qualche lavoretto e vive la vita povera di un rifugiato. Con i pochi soldi che ha si compra però una Bolex, una cinepresa leggera e molto maneggevole che userà fino agli anni Duemila. La usa come un taccuino: ne compra una nuova, praticamente identica, solo quando si rompe la precedente. Ne colleziona in tutto cinque. Quando lo invitammo a Venezia nel 2015 filmava con una Sony digitale che aveva lo schermo ormai rotto: la muoveva tenendola in mano senza guardare, intuendo con tutto il corpo le immagini che voleva riprendere. Sembrava ballasse o, come diceva lui, facesse Kung Fu.

Jonas Mekas, 365 Day Project. Still da video. Photo Donald Garth Gíslason. Courtesy Reykjavik Film Festival & Apalazzo Gallery

IL MONDO DI MEKAS

Il resto è Storia. La rivista Film Culture, che fonda assieme ad Adolfas, e la rubrica di critica cinematografica sul Village Voice. Gli screening di film d’avanguardia a cui partecipa anche Andy Warhol: Jonas gli insegnerà i rudimenti e filmerà per lui l’Empire State Building. Poi l’amicizia con Yoko Ono e George Maciunas, anche lui lituano. Fluxus, la Factory, la Beat Generation, di cui è stato punto di incontro e agitatore. Le denunce per atti osceni dopo la proiezione di Jack Smith e Jean Genet. Fino alla fondazione della Film-Makers’ Cooperative e degli Anthology Film Archives. Il New American Cinema Group, che di americano aveva ben poco, essendo formato da stranieri come lui e Peter Kubelka, gay, queer, donne, proletari.

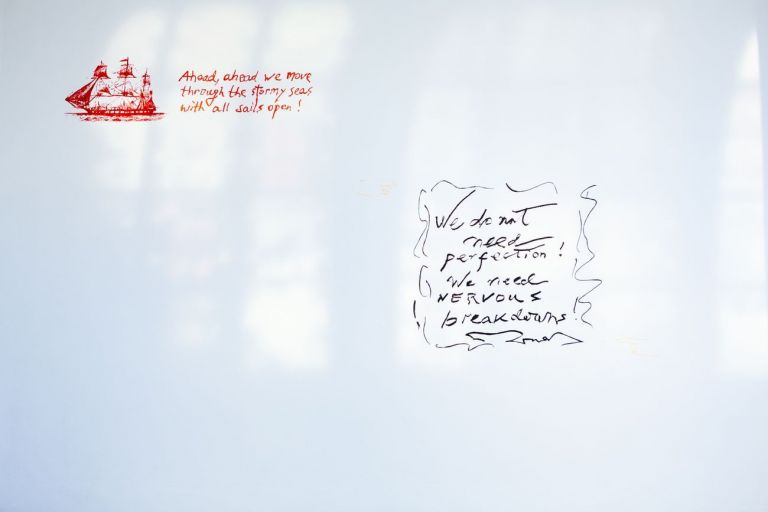

Questo è il mondo di Jonas Mekas. Un mondo rapido, interconnesso, sorprendente, geniale, laborioso e pulsante, che sfugge alle logiche deresponsabilizzanti del mercato e delle istituzioni, anche museali. È l’universo indipendente ritratto in Birth of a Nation: uno stato dai confini aperti, e in contatto profondo con l’urgenza della vita. Uno stato di grazia. Come quello che noi abbiamo avuto la fortuna di vivere in questi anni, lavorando a stretto contatto con Jonas e suo figlio Sebastian: il team migliore del mondo. Il team di un mondo migliore.

Jonas Mekas, Like a flower in a field. Reykjavik Film Festival. Photo Álvaro Pérez. Courtesy Reykjavik Film Festival & Apalazzo Gallery

CINEMA DELLA FELICITÀ

Mekas ha praticato questa utopia quotidianamente nella sua instancabile attività di teorico e connettore delle avanguardie, e ce l’ha fatta abitare vividamente nei suoi film. Già, i film. Più di cento e rubricati sotto il genere “diary films”. Vengono descritti di solito come cinema della felicità, perché Jonas questo ha amato filmare da un certo punto della sua vita in avanti: momenti felici. Ma che cos’è la felicità se non l’esercizio stoico e piuttosto difficoltoso di escludere il male dal proprio campo visivo? Per questo tutte le immagini che ha impresso sulla pellicola sono equivalenti e possono viaggiare tra un titolo e un altro: un fiore accanto alla figlia Oona; Jackie Kennedy, Harmony Korine o Madonna, e subito dopo un cane, una festa di piazza, ancora un fiore. Un’intensità tale per cui durante le proiezioni o alle mostre succedeva sempre qualcosa di sottilmente magico, come quando alla fine di He Stands in the Desert Counting the Seconds of His Life, agli Anthology, una parte del pubblico non riuscì ad alzarsi dalla sedia, in una specie di paralisi collettiva. O come quando al Museo di Arte Contemporanea di Seoul (MMCA) la gente restava stesa per ore nella grande sala al centro della mostra. O quando i camerieri del Burger King di Venezia, al termine della mostra The Internet Saga, chiesero di non smantellare le opere esposte sulle vetrate del palazzo.

Per noi Jonas sarà sempre tantissime cose. Tra queste, l’uomo più felice del mondo, lo spirito dell’avanguardia, l’artista che a pochi mesi dal lancio di YouTube si è messo a produrre opere su internet. Aveva ottantacinque anni compiuti quando filmò e pubblicò un film al giorno ogni giorno per un anno durante il suo 365 Day Project, intuendo meglio e prima di tutti quale sarebbe stato il futuro delle immagini in movimento. Immagini libere di viaggiare in un eterno infinito presente. Immagini senza gerarchie, tra le pareti delle grandi mostre, così come sul grande schermo e sulle nostre timeline.

“Images in the sky!”, come ci scrisse quest’autunno mentre preparavamo la nostra ultima mostra insieme. È così che lo vogliamo ricordare.

‒ Francesco Urbano Ragazzi

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati