L’immagine del suono. Intervista a Salvatore Sciarrino

È in corso fino al 3 dicembre, al Palazzo Reale di Milano, la mostra realizzata da Archivio Storico Ricordi che, attraverso diagrammi musicali, appunti e disegni, svela la scrittura e la tecnica del compositore siciliano a cui è dedicata la 26esima edizione del Festival Milano Musica. Lo abbiamo intervistato.

Salvatore Sciarrino. Il segno e il suono, è questo il titolo della mostra a Palazzo Reale, a cura di Angela Ida De Benedictis e Gabriele Dotto, che celebra, attraverso una selezione di diagrammi, appunti e disegni, la figura del compositore siciliano, in occasione della 26esimo edizione del Festival Milano Musica. Un approccio visivo alla musica o, come ha precisato lui stesso, in questa lunga e appassionata intervista, profondamente eretico, nella sua scelta di mettere al centro l’ascoltatore, di avvicinarla alla realtà, concependola come un organismo. Prendendo le distanze dall’idea di “arte per l’arte”, Salvatore Sciarrino (Palermo, 1947) afferma che la musica deve orientarsi alla scoperta dell’uomo e che gli uomini devono imparare nuovamente ad ascoltare, a seguire il suo discorso, esattamente come in Natura fanno gli uccelli.

Mi piacerebbe partire dal rapporto con le città. O meglio, con una città che per la musica è diventata un punto nevralgico in Europa: Berlino. Quale ruolo ha giocato nella sua formazione individuale e di musicista?

A Berlino ho vissuto pochi mesi, prima di trasferirmi a Roma. È stata un’esperienza importante, perché la città era pervasa dall’energia dei moti del ’67, antecedenti a quelli parigini. L’atmosfera era carica di tensione e fermento. Si iniziavano a intravedere nuove direzioni. Franco Evangelisti, che viveva lì, per esempio, era un compositore alternativo rispetto ai nomi ufficiali di quel periodo. Era già critico nei confronti della serialità e lavorava sul suono in maniera piuttosto eccentrica rispetto all’ortodossia.

Da cui anche lei ha preso le distanze, giusto?

In realtà io sono sempre stato una voce fuori dal coro. Le mie idee sul linguaggio erano profondamente diverse da quelle ufficiali. La linguistica a quei tempi era poco diffusa e non aveva avuto una ricaduta significativa all’interno degli ambienti musicali. L’impostazione era rigida e schematica. Ma soprattutto mancava una visione d’insieme. Io non ho mai parlato di linguaggio confinandomi nella nicchia della musica, bensì in relazione all’uomo, alla sua capacità e attività comunicativa.

Trovo che essere un compositore sia molto simile a essere uno scrittore. In entrambi i casi si creano dei mondi in cui il lettore o l’ascoltatore entrano e vivono. L’ambiente, i personaggi, l’evoluzione della storia, in che modo li concepisce?

Più che di composizione parlerei del mio modo di intendere il teatro, che ha un taglio post-cinematografico. Non è un teatro in senso tradizionale ma è costituito da piccole inquadrature spazio-temporali; segue il ritmo della musica e dialoga con gli stessi tagli. Non è un’impostazione diffusa, ma conferisce all’opera una scansione formale molto precisa e rigorosa.

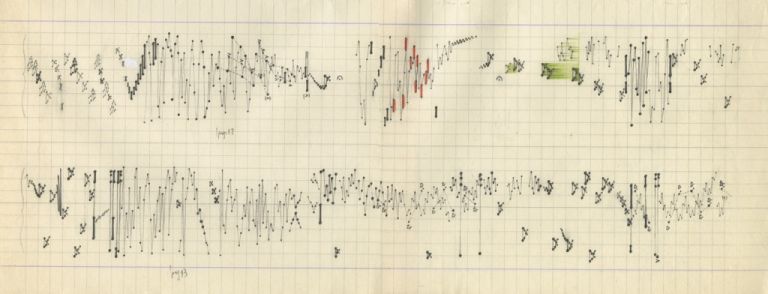

III Sonata, 1988, diagramma autografo di Salvatore Sciarrino, dettaglio, Archivio Storico Ricordi, Milano

Questo è uno dei motivi per cui è stato definito un eretico?

No, sono stato io a definirmi in questo modo, per marcare una differenza rispetto agli altri compositori, più propensi a pensare per accumulazione di elementi che per sintesi. Io parto dal generale, da una visione ampia che particolareggio. Non sommo dei dettagli senza prevedere il risultato. Ho un’idea, che è assimilabile a un organismo tanto quanto a un’intuizione o a un approccio concettuale, che metto progressivamente a fuoco lavorando sui dettagli.

In che momento intervengono i diagrammi di flusso che abbiamo visto nella mostra Il segno e il suono?

I diagrammi di flusso sono molto successivi all’idea, rappresentano un punto di arrivo. Entrano in gioco nella realizzazione del progetto. Ciò non significa che non si possano introdurre dei cambiamenti o delle nuove soluzioni, però sono una guida piuttosto strutturata, che non va mai applicata meccanicamente, ma che ha una forma. Ce ne sono di diverse tipologie, alcuni più astratti, altri schematici: grafici, simbolici o assimilabili a una partitura prosciugata. Come dico agli allievi, ci vuole molto tempo per farli propri, per utilizzarli come mezzo per scrivere, senza esserne schiavi.

Quindi precedono la scrittura della musica?

Non sempre. Esistono anche dei diagrammi di controllo, per visualizzare meglio le proporzioni. D’altra parte non possiamo farci nulla, la vista è una sensazione pilota nel mondo umano. Non è un caso che si parli di immagine sonora, in relazione alle articolazioni della musica. Quando viene introdotto un nuovo tema, per esempio, lo riconosciamo. Anche se va precisato che uno stimolo sensoriale, per quanto sia uguale per tutti, viene percepito e interpretato in maniera differente, perché ognuno di noi è un individuo e un organismo diverso.

Le figure della musica da Beethoven a oggi è un libro che ha avuto molto successo. Che cosa intende quando parla di figura?

Utilizzo questo termine con un doppio significato. Da un lato mi riferisco ai personaggi che hanno segnato la storia della musica, dall’altro mi serve per indicare la sua organizzazione. Il libro individua alcune logiche costruttive della musica di oggi, cercando di capire quali siano stati gli antenati di questo modo di organizzarla. L’aspetto interessante però è l’approccio multimediale e trasversale rispetto alle discipline: musica, cinema, fumetto, poesia, letteratura, fotografia, pittura, architettura. Del resto la logica, che organizza i linguaggi, non è né visiva né sonora, è semplicemente logica. Questa è una delle differenze fondamentali tra me e gli altri compositori: io mi occupo di percezione. Per me il centro della partitura non è la pagina di musica, bensì ciò che raggiunge l’ascoltatore. L’eresia consiste nel sottrarre la partitura da una pretesa di oggettività, perché ogni opera, per esempio, quando viene interpretata cambia. Inoltre ci sono musiche, come quelle che lavorano sul timbro o sulle altezze, che più di altre intervengono sulla percezione.

Salvatore Sciarrino, Palazzo Reale, Milano 2017

Spostare il discorso sulla percezione però mi spinge a ragionare sull’ambiente, no?

Certamente. Da un punto di vista drammaturgico io lavoro molto sugli ambienti, connotandoli con suoni specifici. È più immediato e immersivo. Un ambiente risonante è diverso da uno asciutto. I suoni che contribuiscono a creare l’atmosfera della notte si distinguono da quelli del giorno. Nel momento in cui si pone l’accento sulla percezione, emerge un rapporto più diretto con la realtà.

Quindi è come nel cinema, dove il passaggio da una scena all’altra è spazio-temporale, ossia viene connotato da un luogo, sia esso un interno o un esterno e dalla descrizione visiva e sonora di quello che accade…

Diciamo di sì, perché secondo me questo approccio funziona in maniera piuttosto forte, però nella musica non è l’unico né viene particolarmente assecondato. Fino agli Anni Settanta, quello che facevo veniva considerato come una rappresentazione della realtà e in buona parte rigettato, perché tra i musicisti, ancora oggi, prevale la visione di “arte per l’arte” di fine Ottocento. L’ambiente invece è un concetto ecologico, perché io non distinguo tra linguaggi umani e animali, essendo tutti segnali che ci circondano e che riconosciamo. Gli stessi rumori del tram fanno parte della città, se non li sentiamo è per mancanza di attenzione.

La vita sonora moderna infatti è molto densa. In metropoli accelerate come Tokyo, per esempio, si passa da situazioni affollatissime, dove suoni di varia natura si sommano gli uni agli altri, a luoghi, magari giardini, in cui sembra di trovarsi in condizioni di vuoto pneumatico. In che modo si inserisce il silenzio in questa sua visione basata sulla percezione?

Credo che il silenzio sia un concetto che venga schematizzato in maniera piuttosto approssimativa, perché non riguarda l’assenza del suono, bensì l’attività di mettere in secondo piano alcuni suoni rispetto ad altri. Quando siamo in mezzo al traffico, per esempio, riusciamo a comunicare perché non prestiamo attenzione ai rumori che rischiano di soffocarci. Li escludiamo nel silenzio, cioè in quell’insieme di suoni che in quel momento non riguardano la nostra percezione.

Quindi il silenzio diventa uno sfondo?

Certamente, perché non può esistere altrimenti. Se entriamo in una camera anecoica, dove non c’è alcun suono, percepiamo quelli del nostro corpo: il battito cardiaco, il respiro, il sibilo del sangue che circola, e in quell’ambiente sono assordanti. La realtà è molto più interessante e contraddittoria. Per questo motivo bisogna mettere al centro chi ascolta, perché è il soggetto a determinare queste relazioni. Se non siamo abituati a disciplinare il pensiero, per esempio, lasceremo poco spazio all’ascolto in una conversazione. Occorre imparare a tacere dentro, non solo con la meditazione, altrimenti sarà impossibile seguire il discorso della musica. Un merlo ne è capace e molti di noi, paradossalmente, no.

Salvatore Sciarrino. Installation view at Palazzo Reale, Milano 2017

In una società come quella di oggi è piuttosto difficile esercitare la memoria uditiva…

Non è così, si tratta solo di una questione di abitudine e familiarità. Un tempo la tradizione era orale ed era più immediato. Nel momento in cui ascoltare diventa un’attività occasionale, allora sì. Sicuramente il linguaggio visivo ci è più familiare, e l’evoluzione della nostra società, dalla parola scritta allo schermo, non ha fatto altro che ribadirlo e assecondarlo, ma credo che prendere coscienza dell’insieme delle percezioni determini esperienze più ricche. L’emotività, per esempio, viene spesso censurata.

Perché afferma questo? La musica ha una componente emotiva molto forte.

L’emozione ci porta sul piano erotico, che non riguarda il sesso, ma il rapporto con l’altro, che normalmente ci appare come uno straniero, suscitando la nostra diffidenza. Però questo è un guaio, perché comporta una perdita dell’identità umana. Ciò che non conosciamo dovrebbe risultare più interessante, perché in grado di arricchirci. Invece lo teniamo a distanza.

Ma non ascoltiamo la musica perché ricerchiamo una catarsi emotiva?

L’uomo spesso non ascolta la musica, si circonda del rumore della musica. Riempie il silenzio, perché lo aiuta a eseguire in maniera automatica le sue occupazioni. Nessuno la ascolta veramente. La televisione accesa, la radio, la musica negli store. Non è un ascolto attento, volontario, cosciente, è puro rumore, diversione, inquinamento. È un atteggiamento che sfrutta e utilizza in maniera impropria dei linguaggi che sono nati per significare. Che hanno un forte contenuto emotivo, che è ciò che censuriamo. Anche all’interno del mondo della musica l’aspetto psicologico è stato a lungo estromesso.

Sembra impossibile, però è assolutamente vero. Perché è accaduto?

Perché c’era bisogno di maggiore oggettività e di prendere le distanze dal romanticismo, nonostante il sentimento faccia parte della natura umana. Eliminarlo significa escludere la parte più importante di noi, tagliare con l’affettività. I compositori però, per lungo tempo, hanno prestato più attenzione agli aspetti combinatori della musica, consentendo indubbiamente al linguaggio di avanzare molto. Mentre io mi muovevo verso un’idea più naturalistica, cioè di un cosmo costituito da suoni, notavo che personaggi come Stockhausen, con tutte le loro configurazioni iper-calcolate e razionali, stavano inconsciamente procedendo nella stessa direzione, creando delle costellazioni, che acquisivano un senso in funzione del soggetto, che creava i propri collegamenti e interpretazioni. Stockhausen è un grandissimo compositore, ma forse possiamo leggerlo in maniera non ortodossa, non attraverso gli schemi e le giustificazioni combinatorie che gli permettevano di costruire le sue architetture sonore, bensì attraverso il risultato. Ecco perché io partivo dal generale, diversamente dagli altri, che invece, attraverso la sommatoria di singoli elementi, arrivavano a un risultato non previsto. Col tempo mi sono reso conto che la mia impostazione iniziale era troppo radicale e che l’esperienza umana procede con un certo pendolarismo tra il generale e il particolare.

Salvatore Sciarrino. Installation view at Palazzo Reale, Milano 2017

In passato, lei ha parlato molto di questo percorso che va da Monteverdi a Stockhausen. Si riferiva alla logica compositiva?

Non solo, perché io non vengo da una scuola di musica regolare, non ho imparato a fare musica attraverso percorsi manualistici. Per me la nostra identità è fortemente radicata nella tradizione ed è la conoscenza della musica antica che ci permette di comporre quella moderna. Anche il momento storico in cui leggiamo un compositore, come Monteverdi, cambia il nostro modo di interpretarlo e comprenderlo. Il linguaggio non è un dato oggettivo, perché viene filtrato dalla percezione individuale.

Qual è stato il suo rapporto con la musica elettronica?

Me ne sono occupato, ma a modo mio. In Perseo e Andromeda [l’opera composta nel 1990 in cui Sciarrino rinuncia completamente agli strumenti acustici tradizionali in favore di suoni digitali N.d.R.], non ho usato le sonorità brillanti e smaltate dell’elettronica, ma ho cercato di ricreare artificialmente dei rumori reali: le pietre battute, il vento, il mare. Ottenere questi suoni sinteticamente, cercando di ricreare una iper-realtà, era un approccio totalmente divergente ai miei tempi, ma che si fondava sulla consapevolezza della capacità dell’organismo di riconoscere e rispondere a quei suoni.

Una simulazione della realtà.

Esattamente. Ho cercato di ottenere dei suoni ambientali attraverso la musica elettronica.

Parliamo del tempo. Nel cinema è un parametro psicologico importante. Non riguarda solo la velocità della narrazione, ma anche la modalità attraverso cui il personaggio e il narratore costruiscono la storia. Penso a flashback e flashforward per esempio.

Anche nella forma musicale ci possono essere, avendo una concezione discontinua del tempo. Ci si può trovare di colpo in un momento del divenire musicale che è anteriore, per cui si assiste alla formazione di determinate sonorità, che si incontrano prima che abbiano cominciato il loro percorso e la loro evoluzione.

E ce ne accorgiamo attraverso la percezione. Quindi il corpo è al centro?

Certamente, è essenziale. Però ci sono delle percezioni che sono molto più complesse dei cinque sensi. Come stiamo seduti, per esempio, riguarda il peso e il rapporto tra tensione e rilassamento del nostro corpo.

A partire dalla mia esperienza, rifletto molto sul corpo in relazione alla musica da club.

Esistono tipi di musica più invasivi, che investono il corpo. Tutto ciò che viene dalla classica va in un’altra direzione, non violenta. I livelli di ascolto di una discoteca oltrepassano quelli di sopportazione, comportando delle alterazioni dell’apparato uditivo. Ma le alterazioni possono essere anche emotive, senza necessariamente ricorrere a traumi. Ho sempre pensato che ci si debba orientare verso la scoperta dell’uomo e che la musica sia chiamata a umanizzarsi.

‒ Carlotta Petracci

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati