1969: la fine di un’epoca. La fantasia al potere e il dualismo Beatles-Stones

Gli Anni Sessanta non si conclusero il 31 dicembre del 1969. In realtà erano già finiti quasi due anni prima, con i gravi disordini a seguito della marcia pacifista a Londra davanti all’ambasciata americana. Si apriva la stagione del confronto violento, del radicalismo e degli scontri di piazza. E ancora una volta i due più importanti gruppi del decennio offrono il loro punto di vista sui tempi che cambiano.

L’autunno caldo e Piazza Fontana, Jan Palach che s’immola a Praga e la strage di Bel Air, Nixon alla presidenza USA e il Nobel a Samuel Beckett. Il 1969 fu anche l’ultimo anno della rivalità fra i Beatles e i Rolling Stones, che aveva infiammato il decennio e portato un’autentica rivoluzione nel mondo della musica. Nella società di massa del dopoguerra, la creatività si fonde con la contestazione e diventa veicolo, più o meno di maniera, per esprimere il disagio giovanile, ma anche ideali di pace e di uguaglianza, in un’ottica utopista che però perderà rapidamente di efficacia. Abbey Road e Let it bleed furono l’ideale colonna sonora di quell’ultimo lampo d’innocenza.

IL CANTO DEL CIGNO

Il 1969 dei Beatles si aprì con una scintilla: il concerto-performance del 30 gennaio sul tetto degli uffici della Apple Corps in Savile Row. Ma non bastò a rinsaldare un rapporto ormai logorato, come dimostrarono le svogliate sessioni di incisione di Let it be (che uscirà nell’aprile del 1970 ed era stato registrato fra gennaio e febbraio). Tecnicamente, l’ultimo album a essere registrato fu Abbey Road, tra febbraio e agosto. Pubblicato in Europa in settembre, è la prosecuzione delle angosce del White Album e del Sessantotto.

Un album che ha in Come together uno dei momenti creativi più interessanti: un ultimo inno alla controcultura, alla fantasia al potere stimolata dagli stupefacenti, una sorta di “orgia umanistica” (evocata anche dal titolo), da cui però si sarebbe sviluppato soltanto caos sociale. E nella sua composizione ebbra di follia, il testo sembra raccontare una scena proto surrealista di Hyeronimus Bosch, con un registro linguistico pieno di associazioni mentali, quasi un “parolibero” palazzeschiano. Dall’altro lato, Abbey Road è la presa d’atto di un fallimento sociale, delle mancanze di una società che da pacifista diventa sempre più violenta. Con sfumature surreali, Maxwell’s silver hammer racconta le vicende di un assassino seriale di donne; un mal riuscito tentativo di far luce un aspetto tragico e crudele della realtà. Fu l’ultimo album del gruppo, ognuno dei membri intravedeva le nuove direzioni che avrebbe preso di lì a poco; in quest’ottica, Lennon regalò un saggio di quel rock radicale che avrebbe caratterizzato i suoi primi album solisti: I want you anticipa brani come Cold Turkey, con quella febbrile ossessività la cui durezza di suono è apparentabile all’esasperata geometria di Mondrian o all’uniformità cromatica di Malevič.

Un album fra luci e ombre, Abbey Road, che chiuse la carriera di un gruppo straordinario. Anche nei flop, com’era accaduto con lo “sciagurato” Magical Mistery Tour.

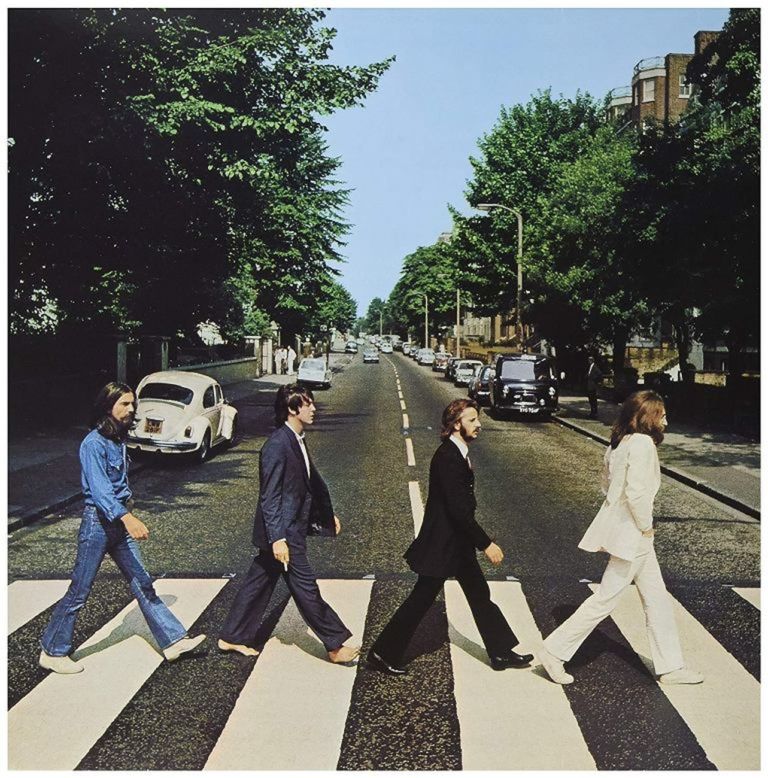

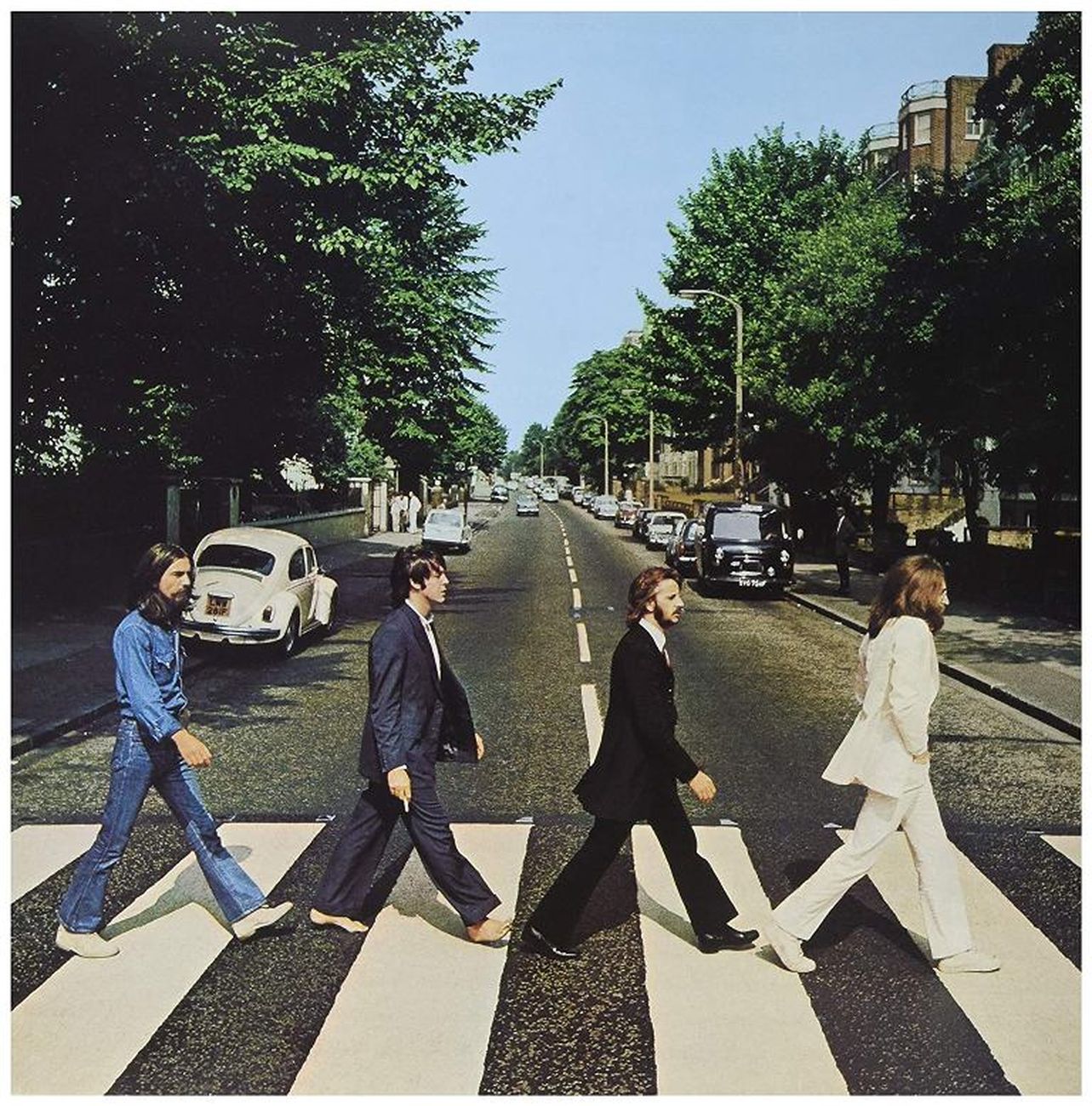

La copertina di Abbey Road dei Beatles

IL BLUES DI QUEI BRAVI RAGAZZI

Più aggressivi e pragmatici, i Rolling Stones avevano rapidamente colmato il vuoto lasciato da Brian Jones, utilizzando già in alcune sessioni del nuovo album il suo successore Mick Taylor, chitarrista timido ma talentuoso. E quando in dicembre uscì Let it bleed, la fama del gruppo fu ampiamente confermata: un titolo sinistro, ispirato dal clima di paura e violenza di quegli ultimi 24 mesi: gli assassinii di Kennedy e Luther King, la strage di Bel Air, l’escalation in Vietnam con i bombardamenti ordinati da Nixon. E infine, il 6 dicembre, il giorno dopo l’uscita dell’album, ci fu la tragedia del concerto di Altamont.

You Can’t Always Get What You Want è forse il brano che meglio riassume lo spirito dell’album e dell’epoca: uno splendido blues la cui narrazione è calda e intensa come i colori di un affresco di Pieter Bruegel il Vecchio con la donna-sciamana dalle mani macchiate di sangue che ricorda la Dulle Griet; e Lawrence Kasdan lo scelse come brano d’apertura per la colonna sonora de Il grande freddo.

Un album denso di richiami alla violenza e alla tossicodipendenza (Midnight Rambler con il riferimento allo strangolatore di Boston, Monkey Man con quelli all’eroina), eppure, a differenza dei goffi tentativi dei Beatles di calarsi nel pragmatismo della realtà (oltre a Maxwell’s silver hammer, l’ingenua Piggies di Harrison dell’anno precedente ne è un esempio), i testi degli Stones, possiedono in questo caso una maggiore maturità compositiva, oltre a essere accompagnati da un’adeguata atmosfera musicale che dà alla provocazione lo status di opera d’arte: musicalmente, infatti, Let it bleed è uno degli esempi più alti di r’n’b.

Altra chiave dello spirito dei tempi Gimme Shelter, con l’introduzione di chitarra suonata da Keith Richards lugubre e scintillante come un paesaggio di Konrad Magi.

Se qualcosa resta degli Anni Sessanta, al di là della facile demagogia o di ingenui revival, forse è proprio lo spirito contraddittorio che li caratterizzò, e che dimostrò i limiti degli ideali. Uno spirito che Let it bleed riassunse magistralmente, con britannico cinismo intriso di buona musica.

‒ Niccolò Lucarelli

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati