40 anni fa usciva Born in the USA, cartolina da un’America in chiaroscuro

Usciva 40 anni fa, il 4 giugno 1984, l’album che consacrò definitivamente il mito del “Boss” nel firmamento mondiale del rock. Born in the USA è però una riflessione sulle promesse mancate dell’american dream

Nel luglio del 1984 gli Stati Uniti sono nel pieno dell’era Reagan, l’economia reale è in piena ripresa dopo la recessione di due anni prima, la disoccupazione sfiora i minimi storici. Ci sono tutti gli elementi per la costruzione di un nuovo “sogno americano”, ma in realtà il Paese sta attraversando una profonda crisi morale: Bruce Springsteen (Long Branch, NJ, 1949) sa che il Paese porta ancora le ferite del Vietnam, l’imbarazzo dello scandalo Watergate, l’umiliazione del sequestro del personale dell’ambasciata a Tehran, e che sta cercando di ricostruire una sua identità. Attraverso queste canzoni, Springsteen manifesta il suo legittimo orgoglio di essere cittadino statunitense, ma allo stesso grida il proprio sdegno per il modo in cui la propaganda politica, di Reagan in particolare, manipola il patriottismo e lo utilizza per dare una mano di vernice su problematiche sociali ancora irrisolte. Per questo, l’album è una carrellata di personaggi dal cuore spezzato, che hanno alle spalle vite in perdita e davanti un oceano di ostacoli.; in mezzo, un presente dove non è facile mantenere la dignità. Ascoltando Born in the USA si è al cospetto di storie di resistenza, con i suoi momenti di umorismo e di amarezza, di dolore e di speranza, di crimini e di punizioni. Al pari di Raymond Carver nei suoi racconti, Springsteen racconta un’America che “tira la carretta” nei sobborghi della provincia.

La provincia americana in Born in the USA

Le 12 tracce sono un attento commento alla disillusione del “sogno americano”, ognuna di esse è un capitolo di questa narrazione che, dal punto di vista letterario, ricorda la profondità di Bob Dylan, anche se con una maggiore rudezza, necessaria appunto alla critica sociale che Springsteen intende esternare. Non è la provincia di per sé ad essere negativa, perché comunque abitata da tanta gente onesta che crede nei valori del lavoro e della famiglia. In questo senso, uno dei brani più rappresentativi è My Hometown, dedicato a Long Branch, dove si è svolta la sua infanzia, e fra i cui versi ricorda di aver orgogliosamente guidato la Buick di famiglia per le strade della città, seduto sulle ginocchia del padre; un toccante quadretto familiare in omaggio alle sue radici olandesi, irlandesi e italiane. Il problema della provincia è che l’orizzonte può talvolta essere un po’ troppo stretto, ma non sempre si hanno i mezzi per andarsene. Ecco che allora il sogno di un’evasione, come constata con amarezza Dancing in the dark, pur fasciata dall’eccitante suono dei sintetizzatori, resta ancorato alla fantasia della musica ascoltata alla radio, nell’oscurità della solitudine.

In un brano, però, lo sguardo di Springsteen si posa con particolare sensibilità sullo stato d’animo dell’America dell’epoca: Downbound Train è la storia di un uomo che ha perso tutto, e dove le lunghe e tristi note del sintetizzatore sembrano spargere angoscia tutto intorno. Una metafora di un Paese che deve ripensare se stesso, adottando una nuova scala di valori che non siano soltanto quelli degli indici di borsa.

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

L’album Born in the USA

Annoverata fra i più potenti brani rock dell’ultimo quarto del Novecento, Born in the USA è però anche uno dei più fraintesi nella storia della musica. Nonostante il refrain che sembra richiamare con orgoglio la cittadinanza statunitense, nella realtà il testo narra la storia di un veterano della guerra del Vietnam che dopo l’orrore vissuto al fronte, infarcito della propaganda che spingeva a odiare e uccidere lo “yellow man”, al rientro in patria si sente estraneo in una società materialista e indifferente, che ignora la sofferenza perché troppo occupata a far soldi o a vestire alla moda (vedasi i significativi romanzi di Bret Easton Ellis). Un attacco, senza mezzi termini, all’edonismo reaganiano, anche se all’epoca buona parte dell’ottusa opinione pubblica statunitense non lo comprese. Del resto, l’ironia è un’arma sempre molto sottile.

Il video che accompagna la canzone è uno spaccato di vita americana fra l’ottimismo degli anni Sessanta e l’ipocrita materialismo degli anni Ottanta, con sullo sfondo l’apparente tranquillità della provincia, il college, la fabbrica e il servizio militare in Vietnam. E proprio ai veterani, al loro rientro in patria, questa non ha riservato un trattamento particolarmente benevolo, spesso trattati come veri e propri reietti. E tutto l’album, nella generale considerazione della disparitaria America reaganiana, è un’amara constatazione di come l’America, la terra della libertà, abbia deluso il suo popolo. Da uomo che ama il proprio Paese, Springsteen ha avuto il coraggio della critica.

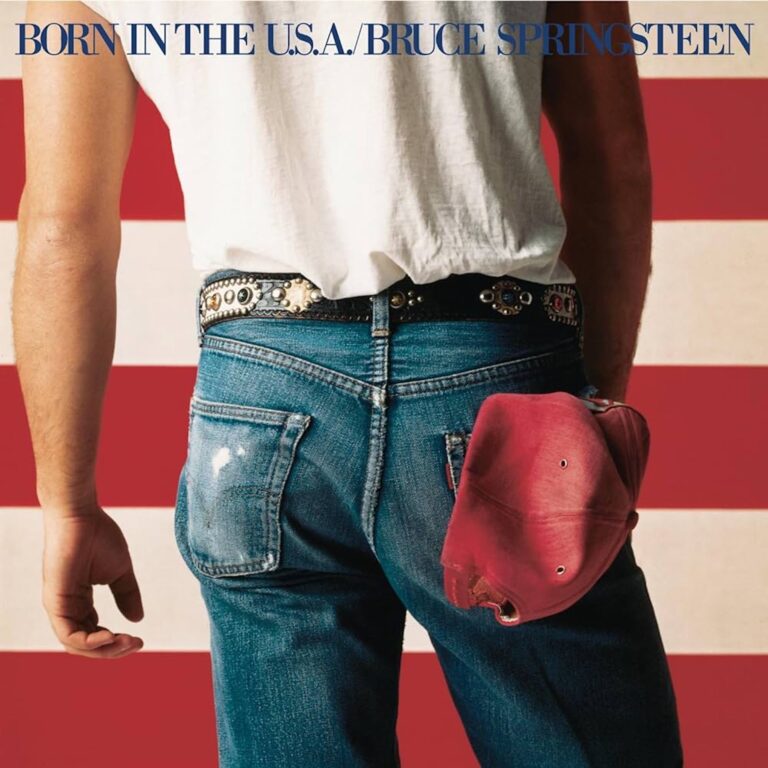

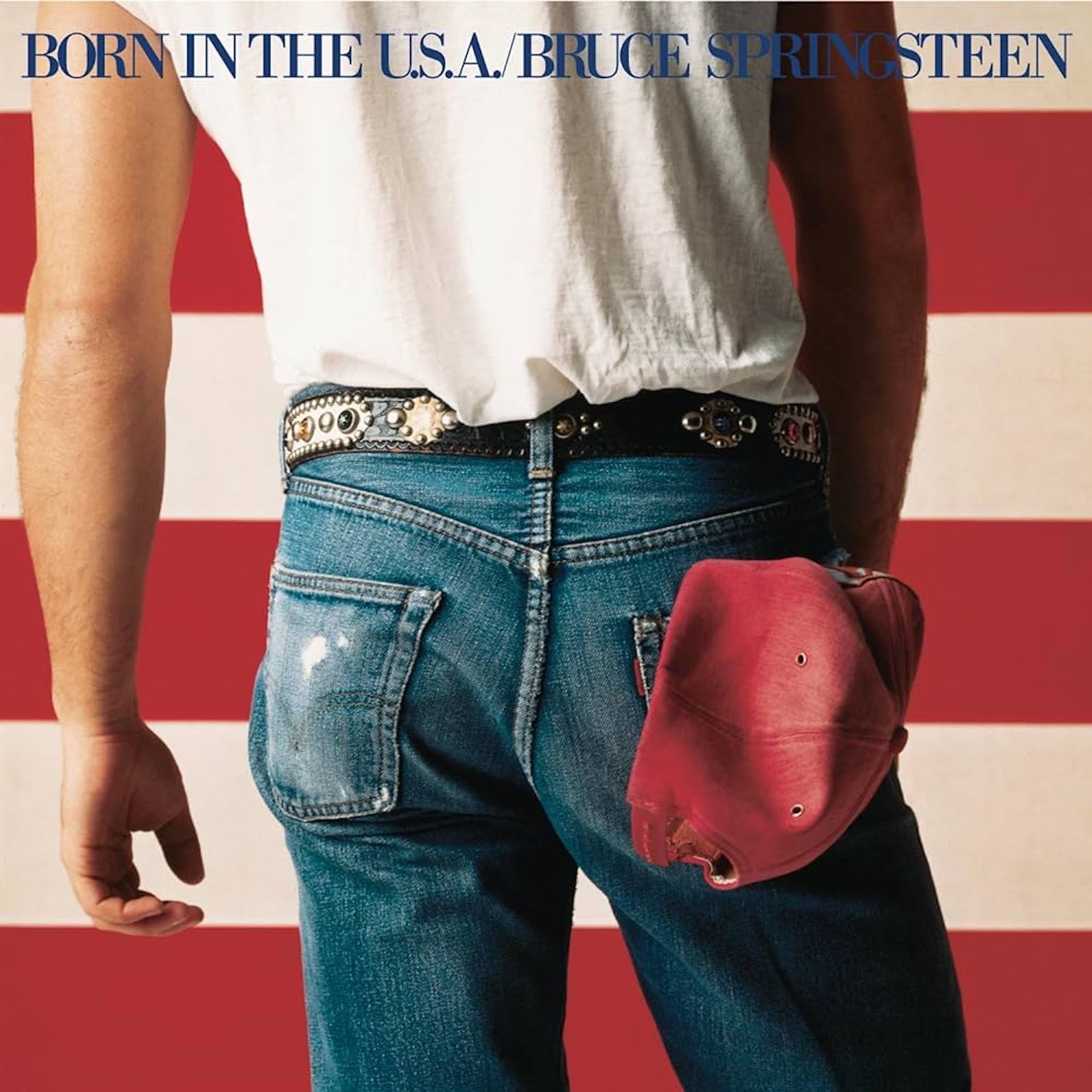

La copertina di Annie Leibovitz e Andrea Klein

È ancora oggi una delle immagini più iconiche del “Boss”: vestito con una maglietta bianca, jeans consumati e un berretto da baseball rosso infilato nella tasca posteriore destra, con la bandiera americana sullo sfondo, mentre volge le spalle all’osservatore. La foto rivela Springsteen come eroe della classe operaia e cittadino americano allo stesso tempo, perché nonostante alcune polemiche nate poco dopo l’uscita dell’album, quella fotografia non costituisce vilipendio alla bandiera. C’è poi un altro elemento dietro il quale si cela una bella storia umana: il berretto da baseball che spunta dalla tasca posteriore destra di Springsteen, è un omaggio al padre dell’amico Lance Larson, che appunto regalò al cantante il berretto dell’uomo, subito dopo la sua morte. Usandolo come accessorio per la copertina dell’album, Springsteen volle ricordare il padre dell’amico, nella speranza che costui potesse in un certo senso sopravvivere attraverso l’album.

Anche attraverso la copertina, Born in the USA esprime la speranza di Springsteen nella rinascita di un Paese solidale, dove la libertà non significhi la giungla selvaggia dell’ultraliberismo.

Niccolò Lucarelli

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati