Morto a 91 anni Roberto De Simone, il compositore e regista che ha ridato vita al folk napoletano

Compositore, musicologo ed etnomusicologo, drammaturgo e regista teatrale, ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla valorizzazione e alla reinterpretazione del patrimonio musicale e teatrale della tradizione partenopea

Chi era Roberto De Simone

Nato a Napoli nel 1933, Roberto De Simone segna indelebilmente la storia culturale del nostro Paese con opere di fondamentale importanza come La gatta Cenerentola, capolavoro che rivoluziona il teatro musicale italiano, e con il suo prezioso lavoro di ricerca etno-musicologica che contribuisce a salvare dall’oblio importanti tradizioni popolari e il repertorio dell’opera buffa settecentesca. Ma è a Somma Vesuviana, nel napoletano, dove la sua famiglia era sfollata per scampare ai bombardamenti, che viene a contatto con la vitalità sanguigna della musica popolare campana, ascoltata in presa diretta. E ne rimane folgorato. Un luogo dove De Simone era benvoluto e ritornava sempre, conoscendo ed interpretando antropologicamente la cultura più popolare dei riti paesani, come la festa di Castello e i riti della Montagna della Settimana Santa e la festa della Tammorra.

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

L’importanza di Somma Vesuviana

Lo ricorda così il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno: “Con profondo cordoglio, ci stringiamo nel ricordo del Maestro Roberto De Simone, un uomo di straordinaria cultura e amore per la tradizione popolare, che ha arricchito la città di Somma Vesuviana con il suo inestimabile contributo alla Festa delle Lucerne, all’antica processione del Cristo morto, al 3 Maggio e alla festa della tammorra. Presto Somma Vesuviana dedicherà una strada al maestro Roberto De Simone. Il Maestro era amico di Giovanni Coffarelli e di Rosa Nocerino, due pilastri della nostra tradizione popolare. La sua passione e il suo impegno nel preservare e valorizzare il patrimonio culturale resteranno sempre un faro per la nostra comunità. Grazie, Maestro, per tutto ciò che ci hai donato. Non lo dimenticheremo!”.

La Tammurriata nera della Nuova Compagnia di Canto Popolare

Nel 1974 una sanguigna versione di Tammurriata nera – brano del 1944, ispirato all’immediato dopoguerra napoletano, quando Napoli viveva le tragedie, la fame e le miserie della distruzione bellica, magistralmente raccontate in teatro da Eduardo De Filippo in Napoli Milionaria – porta al successo il raffinato folklore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, che Roberto de Simone fonda nel 1967. Del gruppo di giovani interessati a una nuova proposta della musica popolare, fanno parte anche Giovanni Mauriello, Eugenio Bennato e Carlo d’Angiò, ai quali si aggiungono in un secondo momento, Patrizia Schettino, Peppe Barra, Patrizio Trampetti e in seguito Fausta Vetere che sostituisce Schettino. Dopo un periodo di esclusiva attività musicale, il gruppo accentua progressivamente il carattere teatrale delle proprie esibizioni, così nel 1974 esso presenta al Teatro San Ferdinando di Napoli una rilettura della Cantata dei Pastori di Andrea Perrucci e nel 1976 nasce La gatta Cenerentola, opera scritta e musicata dallo stesso De Simone che determinerà il vero successo, ma anche la rottura dei rapporti con alcuni componenti della NCCP.

La Gatta Cenerentola debutta al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1976

La sua opera di rottura è appunto La gatta Cenerentola, con la quale debutta il 7 luglio 1976 al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ispirato all’omonima fiaba del seicentesco Cunto de li cunti di Giambattista Basile, lo spettacolo è lo straordinario risultato delle appassionate indagini etnomusicologiche sulle tradizioni del Meridione italiano, uno spettacolo che descrive lui stesso nel suo omonimo libro edito da Einaudi: “Quando cominciai a pensare alla Gatta Cenerentola pensai spontaneamente a un melodramma: un melodramma nuovo e antico nello stesso tempo come nuove e antiche sono le favole nel momento in cui si raccontano. Un melodramma come favola dove si canta per parlare e si parla per cantare o come favola di un melodramma dove tutti capiscono anche ciò che non si capisce solo a parole. E allora quali parole da rivestire di suoni o suoni da rivestire di parole magari senza parole? Quelle di un modo di parlare diverso da quello usato per vendere carne in scatola e perciò quelle di un mondo diverso dove tutte le lingue sono una una e le parole e le frasi sono le esperienze di una storia di paure, di amore e di odio, di violenze fatte e subite allo stesso modo da tutti. Quelle di un altro modo di parlare, non con la grammatica e il vocabolario, ma con gli oggetti del lavoro di tutti i giorni, con i gesti ripetuti dalle stesse persone per mille anni così come nascere, fare l’amore, morire, nel senso di una gioia, di una paura, di una maledizione, di una fatica o di un gioco come il sole e la luna fanno, hanno fatto e faranno”.

Direttore del Teatro di San Carlo di Napoli e regista d’opera Alla Scala e al Trianon Viviani

Direttore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli, direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e accademico di Santa Cecilia, De Simone è stato attivo anche come regista d’opera nei maggiori teatri, come ricordano il sovrintendente Fortunato Ortombina, i lavoratori e la direzione del Teatro alla Scala: “Al Teatro alla Scala De Simone si avvicina già nel 1972, come autore delle ricerche musicali per un concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare alla Piccola Scala. È Riccardo Muti, anni più tardi, a chiamarlo per la regia di Nabucco di Giuseppe Verdi in occasione dell’Inaugurazione della Stagione 1986/87”. E infine, un forte legame con Trianon Viviani – Teatro della Canzone napoletana: fu proprio lui a inaugurare la riapertura del teatro nel dicembre del 2002, con una originale riscrittura melodrammatica di Eden teatro di Raffaele Viviani, segnando l’inizio di una nuova vita per questa storica istituzione nel cuore di Forcella, diretta da Marisa Laurito che lo ricorda così: “Si è spenta un’altra luce potente su Napoli con la scomparsa del maestro Roberto De Simone. È stato un genio insostituibile, con cui ho avuto l’onore di lavorare quando ero una giovane attrice”.

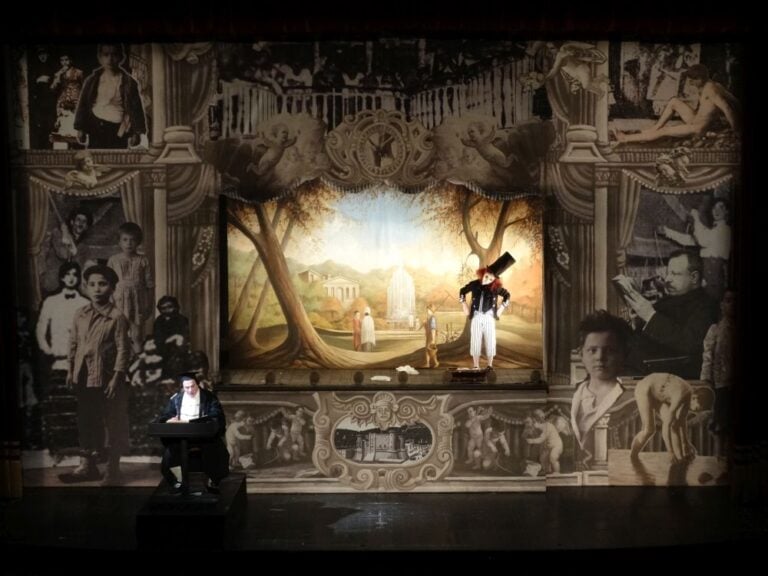

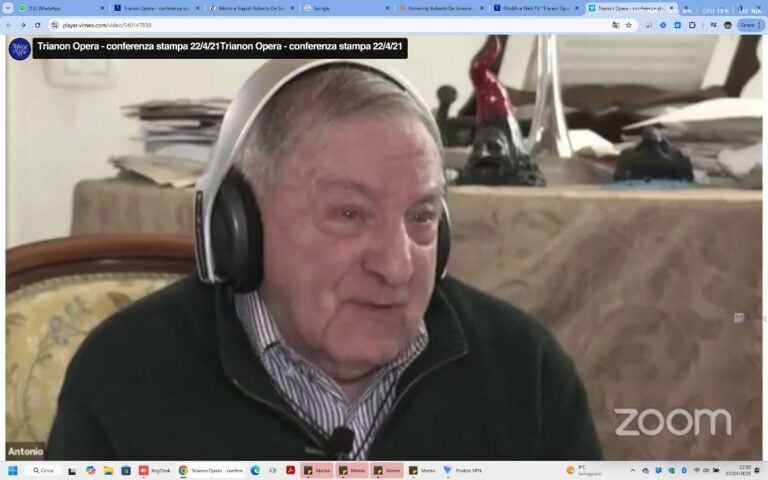

L’ultima opera di Roberto De Simone: Trianon

La sua ultima opera, nel titolo, porta proprio il nome del teatro dove si è svolta: Trianon opera. Tra pupi, sceneggiate e belcanto, diretto da Davide Iodice, con la direzione musicale di suo nipote Alessandro. Alla presentazione alla stampa di questo spettacolo, tenutasi il 22 aprile 2021, De Simone ribadiva alcuni concetti fondamentali della sua poetica: “Io penso che senza l’ironia e il sogno non si possa fare cultura. La figura del Diavolo nel testo teatrale rappresenta la morte dell’immaginario: la cultura contemporanea, con la sua attenzione eccessiva alla tecnologia e a un finto naturalismo, con gli attori che recitano con il microfono, parlandosi addosso anziché declamare, come si faceva nella la tragedia greca, nell’opera e nel vecchio teatro di Pulcinella. Tutto ciò sta uccidendo l’immaginario, che un tempo era alimentato dal teatro e le conseguenze di questo si faranno sentire in futuro”.

Claudia Giraud

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati