Qui non c’è perché. L’Opera nel secondo millennio

Videoinstallazioni, sassofonisti in sala, lottatori e artisti supremi della voce come David Moss. Il tutto per raccontare il disagio giovanile. Un atto unico al Teatro Comunale di Bologna, a cui va il merito di osare senza timori in ambito operistico.

“Qui non c’è perché”, disse un guardiano del campo di concentramento di Auschwitz a Primo Levi che, adocchiato dalla sua baracca un ghiacciolo, pensò di utilizzarlo per smorzare la sete. Il guardiano glielo strappò brutalmente, dicendo in sostanza che il Male non aveva, e non ha, alcuna esigenza di essere spiegato. In Se questo è un uomo, il commento di Levi è: “Ma qui ci siamo noi”. E noi abbiamo l’imperativo categorico di impedire il ripetersi del Male del “secolo crudele”, come Luigi Fenizi definì il Novecento.

Questo è il significato dell’opera multimediale di Andrea Molino su libretto di Giorgio van Staten che ha debuttato al Teatro Comunale di Bologna il 24 aprile (vi resterà in scena sino al 29 aprile prima di andare ai teatri di Anversa, Rotterdam e Ghent, che la co-producono). Cenando dopo la prova generale, Molino ci ha raccontato che, con questo lavoro, termina una trilogia in cui le prime due opere (Credo e Winners) riguardano rispettivamente le relazioni interetniche e interreligiose e i vincitori e i vinti nel processo di globalizzazione. Temi fortemente etici, dopo le opere incentrate su disastri ambientali (Three Miles Island e Bophal) e sulla pena di morte. In Qui non c’è perché il tema di fondo è l’emarginazione, specialmente dei giovani, in periferie abbandonate e che paiono semidistrutte o semicostruite. Argomento di grande attualità.

Sono tutti lavori di forte impegno civile e grande contenuto morale. Non solo etico ma anche religioso? Molino risponde che la lettura etica del lavoro può essere intesa pure in quanto rivolta all’Alto (come suggerisce, d’altronde, uno dei protagonisti in un momento dell’opera).

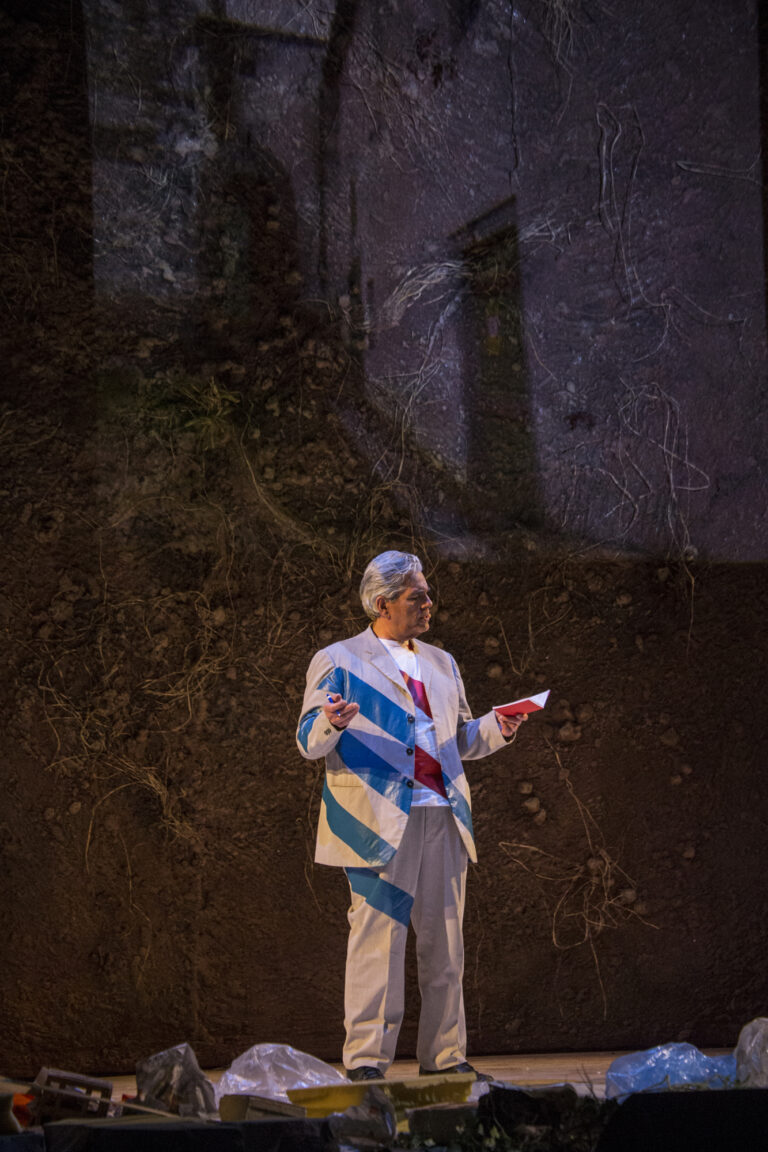

Andrea Molino, Qui non c’è perché, 2014 – Teatro Comunale di Bologna – photo © Rocco Casaluci

Occorre elogiare il Comunale di Bologna per aver commissionato un’opera breve (un atto unico di 90 minuti) ma che comporta un grande sforzo produttivo. Il lavoro richiede un’orchestra di ottanta elementi in buca, due ensemble di percussioni sul palcoscenico, due sassofonisti jazz a volte in scena e a volte in sala. Dirige Molino in persona. L’orchestra è di grandi dimensioni per dare una tappeto musicale sinfonico (si avverte l’influenza di Ligeti e Messiaen, nonché una spruzzatina di Stockhausen) su cui si inseriscono il rock Anni Settanta e il jazz. Le percussioni (con il loro forte impatto timbrico) e i sassofoni (con la loro melanconia) dialogano con l’orchestra. Due unici solisti (David Moss e Anna Linardou) e una dozzina di giovani dell’Institute for Living Voice che cantano, danzano e recitano (in varie lingue). Per alcuni aspetti si seguono le convenzioni tradizionali dell’opera del Novecento storico (ove non più antiche): sette lunghi numeri musicali in cui quello intermedio è “un’aria della pazzia” per mezzo soprano. Non mancano i “melologhi”. Una sfida per la regia di Wouter van Looy.

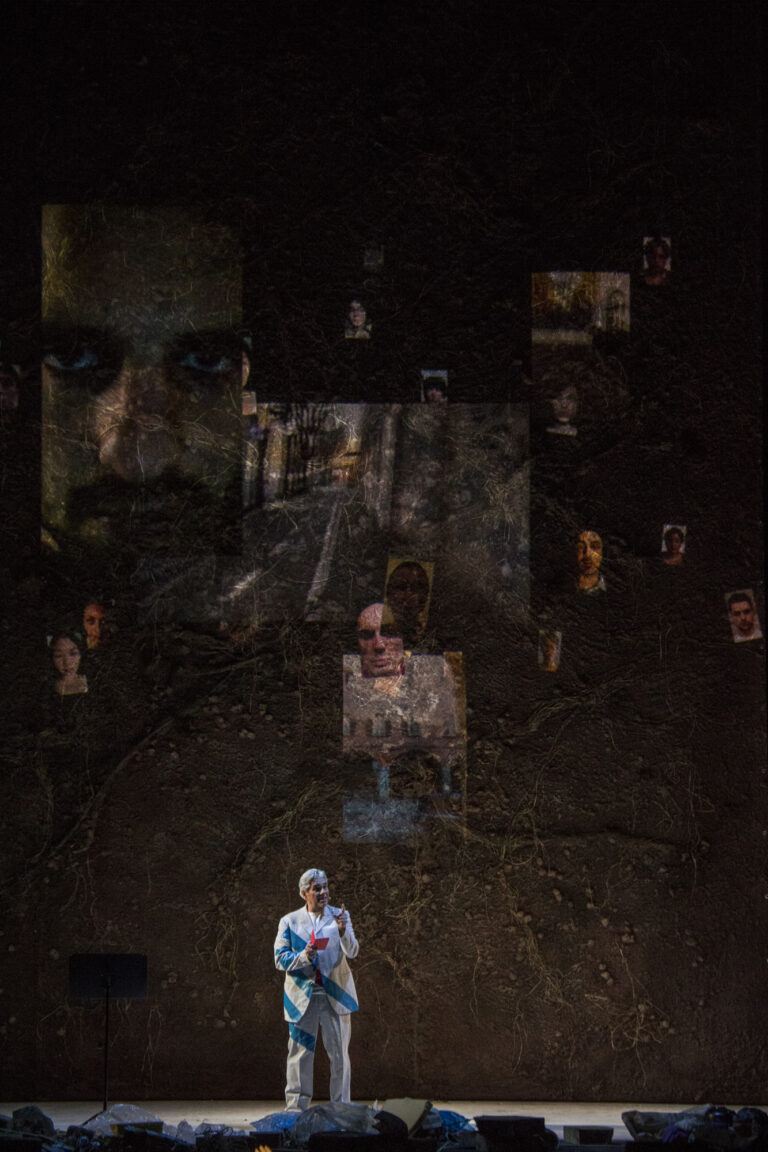

La scena (firmata da Ief Spincemaille Wertank) è un impianto multimediale in cui i video sono curati da Kurt d’Haeseleer. In questo impianto si viaggia da interviste a giovani nelle strade di Bologna a muri divisori (tra vari segmenti della società) ad astrattismo puro, spesso fatto di collage. L’impianto multimediale non stride con la settecentesca Sala dei Bibiena del Comunale di Bologna e le sue eleganti file di palchi (un ambiento concepito 250 anni fa per l’opera barocca). Al contrario, mostra come il teatro in musica contemporaneo, con le sue astrazioni e improvvisazioni, sia molto più vicino al barocco che al melodramma verdiano o al dramma in musica verista.

Andrea Molino, Qui non c’è perché, 2014 – Teatro Comunale di Bologna – photo © Rocco Casaluci

Il libretto (denso di citazioni da Levi, Arendt, Shakespeare, Einstein, Sereny) non sviluppa un’azione scenica in senso stretto ma l’evoluzione di emozioni: dall’angoscia al senso di responsabilità degli uni per gli altri. Il passaggio dalla rabbia per l’emarginazione alla coscienza civile avviene tramite una partita a palla a volo giocata dai ragazzi che afferrano il senso del lavoro di squadra (quindi della cooperazione) proprio attorno a un muro costruito per dividere i vari strati della società.

Qui non c’è perché non può non comportare uno shock per l’elegante borghesia emiliana abbonata al Comunale: il teatro dovrebbe aprire le porte ai giovani con una politica di prezzi a loro tarata. Molti capiranno che L’Opera Cambia la Vita, come dice il sottotitolo di un bel saggio di Alberto Mattioli.

Giuseppe Pennisi

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati