Al Piccolo Teatro di Milano, un’Opera da tre soldi

Il teatro milanese fa da sfondo a “L’Opera da tre soldi” di Bertolt Brecht, con la messa in scena di Damiano Michieletto e la preziosa collaborazione dell’Orchestra Verdi di Milano, diretta da Giuseppe Grazioli. Una regia che, però, che non eccede in creatività.

UN CONFRONTO AUDACE

Una gold curtain, vivida e iridescente, accoglie gli spettatori accorsi al Teatro Strehler di Milano dopo mesi di battage per quello che “deve essere” lo spettacolo dell’anno, l’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill, messa in scena da Damiano Michieletto con il supporto dell’Orchestra Verdi di Milano, diretta da Giuseppe Grazioli, in replica fino all’11 giugno. Tutti sapevano si sarebbe trattato di un confronto audace con un mito sfaccettato: ai lati del prisma non solo i due co-autori tedeschi, sul ciglio dei trent’anni quando, nel 1928, realizzarono Die Dreigroschenoper, ma anche (soprattutto per noi italiani) sua maestà Giorgio Strehler, che nel 1956 e nel 1973 fece di via Rovello la succursale dello Schiffbauerdamm berlinese (Brecht in presentia). Per il (co)fondatore del Piccolo Teatro “il problema dell’Opera da tre soldi, testo e musica, è tutto qui: essere divertente e nel medesimo tempo essere pericolosa, come è pericoloso il volo di un acrobata sul filo senza rete”. Parca di acrobazie è stata, invero, la première milanese, nonostante la rete disposta ai bordi dello stage come scena unica, a cura di Paolo Fantin, austera cornice per il processo cui è sottoposto Mackie Messer.

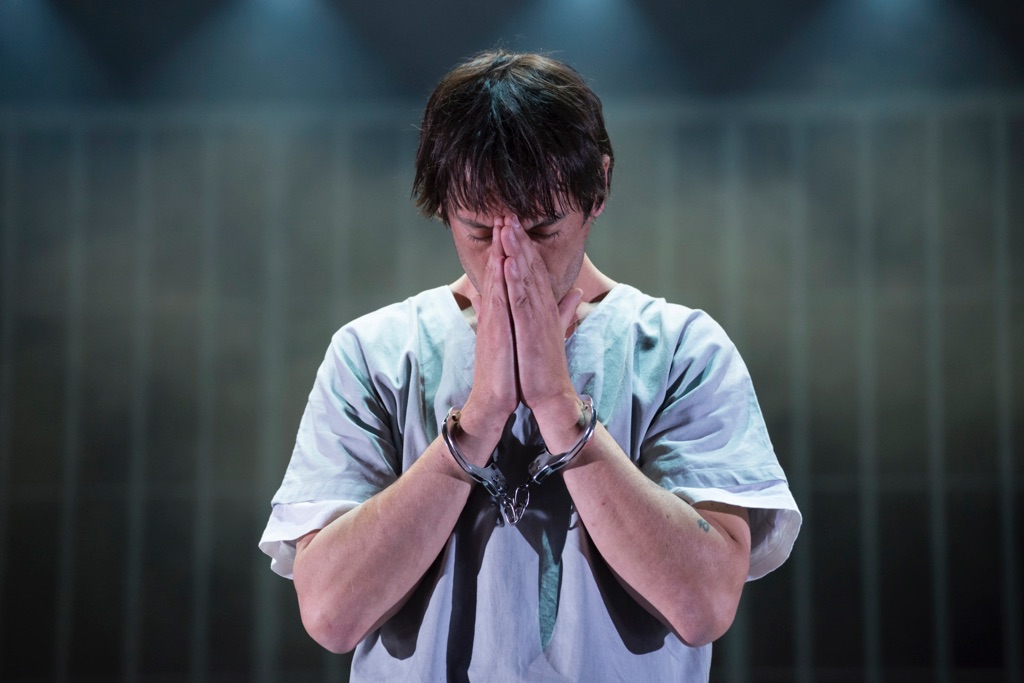

L’Opera da tre soldi – regia Damiano Michieletto – Teatro Strehler, Milano 2016 – photo Masiar Pasquali

UNA MESSA IN SCENA DEBOLE

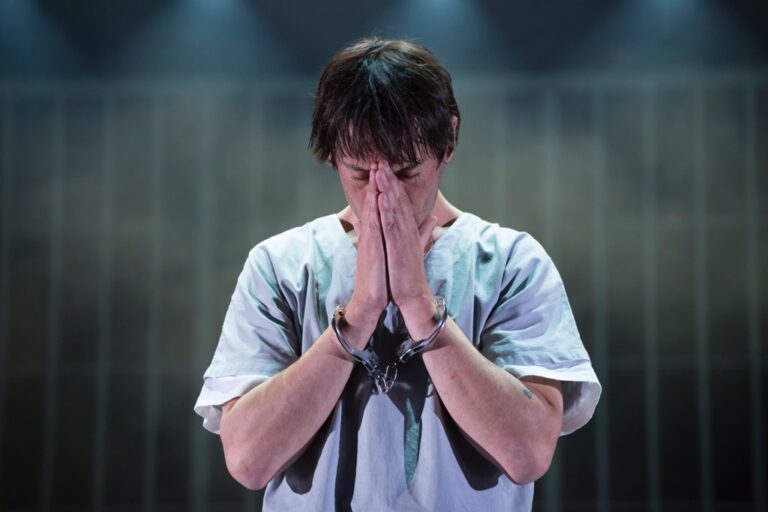

“Eccomi, sconfitto”, la (fittizia) impiccagione di Macheath sostanzia la prima scena dello spettacolo declinato, dunque, come flashback. In un’aula giudiziaria mobile e autogestita –illuminata da Alessandro Carletti con plastica aderenza al drama – si dipana il plot brechtiano. Peccato che al protagonista Marco Foschi, in completo cilestrino e frangetta, manchi il physique du rôle, di certo un po’ di “nero sotto le unghie”. Il suo è un registro troppo “italiano standard”, privo di quel graffio che insaporisce i delinquenti di mestiere. Più genuino il Jonathan Jeremiah Peachum di Peppe Servillo, chiaramente “in prestito” sulla scena e in bilico tra un recitativo opaco e un vibrato ballerino. L’anello debole della catena è comunque Polly: certo, anche Brecht voleva attori che cantassero e non viceversa, ma la carenza sul piano musicale e vocale era bilanciata da un carisma scenico non pervenuto nel caso di Maria Roveran, sempre in falsetto, sul filo dell’intonazione e scialba quanto basta per restituire (insieme a un complice Foschi) nuances da musical Disney.

L’Opera da tre soldi – regia Damiano Michieletto – Teatro Strehler, Milano 2016 – photo Masiar Pasquali

CREATIVITÀ FRENATA

Il colore, senza alludere al sipario d’oro che la incornicia, nel suo numero da cabaret, è prerogativa quasi esclusiva di Rossy De Palma, convocata da Michieletto per il ruolo di Jenny delle spelonche. Guêpière e caschetto blu elettrico (i costumi sono di Carla Teti) per la ruspante musa di Almodóvar dal verace accento ispanico, chiamata al confronto (impietoso ma non impossibile) con Milly e Milva. In conclusione, quest’Opera (che di certo al Piccolo di Milano non è costata tre soldi) mostra più un capillare che una vena creativa; nelle note di regia si fa riferimento a “un materiale sfacciato, irriverente, aggressivo” che però non può di certo esaurirsi in un cielo di salvagenti (per migranti) o in una nuvola di banconote, che presto si affloscia.

Biagio Scuderi

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati