Arte e società. A che punto siamo?

Che fine ha fatto la trascendenza dell’immagine nella produzione creativa? Davvero la sospensione dei legami tra la concretezza dell’arte e la sua valenza simbolica giovano all’arte stessa? E dove sono finiti i committenti? Qualche riflessione di Michele Dantini.

TRA IMMAGINE E PAROLA

La cosa più bella da dire riguardo alla storia dell’arte, “esoterica” in un senso sottile, è che quando i più brillanti interpreti della disciplina vogliono affermare qualcosa a proposito della misteriosa vitalità dell’immagine, così Panofsky e Baxandall ad esempio, si richiamano a una “Resurrezione”: di Grünewald, magari, o di Piero della Francesca. L’immagine dipinta o scolpita sfida la morte, certo. Ma soprattutto: attende essa stessa di “risorgere”, e cioè di tornare in vita, strappata al luogo comune mediatico o scolastico e consegnata al linguaggio che meno le conviene, e che tuttavia è il più potente a nostra disposizione. Il linguaggio verbale. Anche Picasso contribuisce a suo modo a questo segreto culto dell’immagine: e al di sotto di un suo quadro tra i più celebri, l’enigmatico Studi (1920-22), nasconde l’incisione rembrandtiana con Cristo che resuscita Lazzaro.

Che significa tutto ciò? In parte lo abbiamo già detto. Rinvia alla complessa questione del rapporto tra immagini e parole. Solo le prime assicurano la sopravvivenza delle seconde. Ma questo non è tutto. C’è un senso più recondito. “Immortalità”: non è questa la parola-chiave per comprendere artisti come de Chirico o De Dominicis? L’arte è e non è di questo mondo – si parla oggi di un suo supremo “anacronismo”. Prefigura circostanze di divina felicità – non è questa la convinzione di Matisse? Certo è che uno storico tra i più influenti, Aby Warburg, ha dedicato la vita alla decifrazione di questa abissalità dell’immagine-archetipo, suggerendo l’esistenza di “tipi” metamorfici e migranti. Come riconoscerli? La sua risposta, lo sappiamo, è connessa a una particolare teoria della memoria visuale.

Che ne è di tutto questo? Perché le più emozionanti teorie dell’immagine che la storia e la “scienza” dell’arte moderniste ci hanno lasciato presuppongono la continuità di un ethos e di una tradizione condivisa. In base a questa tradizione, classico-umanistica, l’artista figurativo eleva un’abilità in origine artigianale al livello delle arti liberali, poesia e letteratura in primo luogo, e si emancipa dal rapporto di subalternità che storicamente lo lega al committente. Anche in questo senso, con il passaggio tra Medioevo e Rinascimento e ancor più con la “rivoluzione” romantica, l’immagine risorge: conquista la sua libertà in un senso anche più concretamente sociale. Domanda: il processo creativo inscrive ancora oggi al suo interno la “lotta per il riconoscimento”? Il ruolo di grandi apparati burocratici o commerciali, di finanziatori pubblici e privati sembra soverchiante.

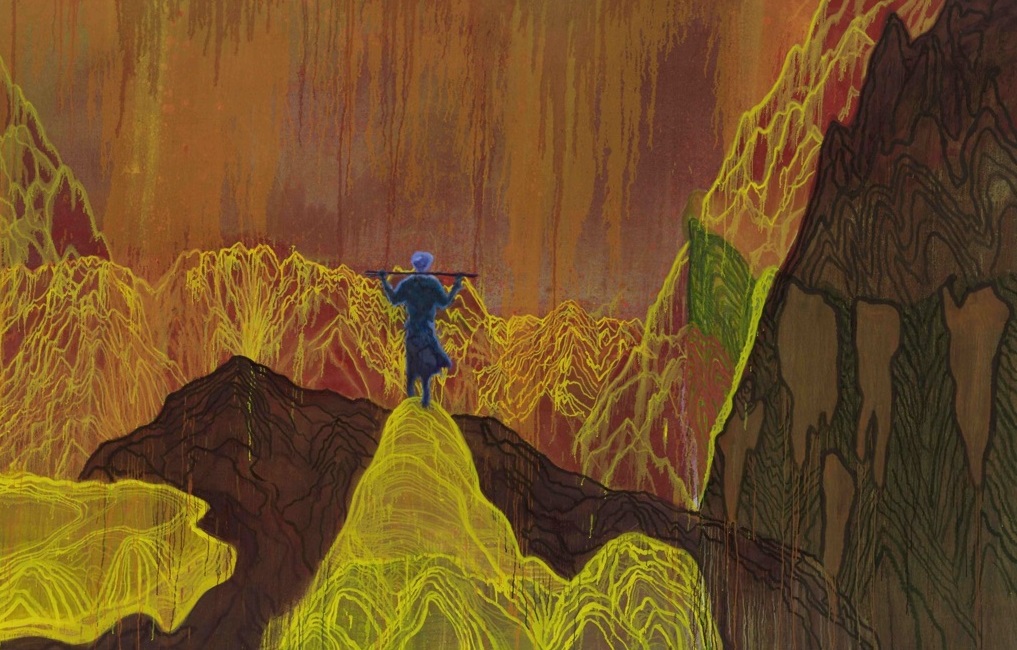

Daniel Richter, Un fiore in fiamme, 2012 – courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, Parigi-Salisburgo-Londra

LA MAGIA DELL’EFFIGIE

Eccettuati pochi artisti, per lo più pittori, come i seniores Gerhard Richter, Baselitz o Kiefer, o altri come Neo Rausch, Doig, Tuymans o Daniel Richter, capaci di mantenere in vita un dialogo con l’arte di fine Otto e primi Novecento, pochi oggi praticano la “magia dell’effigie” o si battono per “dignità” e “orgoglio”. Site-specificity, “relazione”, arte pubblica, performance, disseminazione digitale: sono tutti modi – o tecniche, o retoriche – attraverso cui neghiamo la trascendenza dell’immagine. Sospingere lo spettatore “al centro del quadro”: questo si propone Boccioni all’inizio del Novecento. Il suo è un proposito artistico o pubblicitario? Forse non ha senso distinguere? E ancora: onoriamo davvero lo spettatore, e gli assicuriamo un maggior coinvolgimento, vietandogli la contemplazione? Questa è assai liberale, in definitiva: non impone a nessuno di partecipare controvoglia. Taluni, è prevedibile, smetteranno di provare interesse per un’arte che non appare più capace di sviluppare mature connessioni con il piano “simbolico”. Né tutti potranno essere persuasi (o più semplicemente motivati) dall’equivalenza tra arte e moda.

La mia convinzione è che la pretesa futurista, diramata con il megafono, di separare l’ambito estetico da scienza e religione non abbia giovato. In una conversazione straniata e impossibile con Obrist, Michael Baxandall, storico dell’arte e scrittore, riflette sull’impasse odierna della Grande Creatività. Prende una posizione né antiquata né banalmente nostalgica o convenzionale. Non è il “mercato”, osserva, a intralciare il libero dispiegarsi dell’immaginazione. Ma il fatto che i curatori abbiano preso il posto dei committenti. La loro preparazione è davvero garanzia di nutrimento per gli artisti? O abbiamo qui a che fare con una legione di semicolti e neodiplomati pronti a impugnare agende culturali di seconda o terza mano? Questo è il problema, argomenta. Ci sono state epoche in cui non l’artista, ma il committente era considerato il vero autore dell’opera d’arte: era peraltro da lui che venivano risorse finanziarie e programma dell’opera, spesso definito nel più piccolo dettaglio. Come stiamo oggi con l’“autore”? Forse ci stiamo muovendo a ritroso nel tempo, oltre l’equiparazione rinascimentale tra artista e principe e l’innalzamento neoplatonico dello statuto dell’immagine; in direzione di un tempo in cui l’artista torna a essere un semplice artigiano, ubbidiente esecutore di manufatti sontuari.

Peter Doig, Painting a cloud on a wall, 2015

PAUSE DI RIFLESSIONE SALUTARI

Cercheremo a breve forse altri ambiti, altre competenze meritevoli di un’attenzione altrettanto sostenuta? È probabile. “La soluzione dei grandi problemi della nostra società non si trova nell’arte”, leggiamo in Kulturinfarkt, brillante pamphlet su arte, economia, innovazione. “L’umanità ha bisogno di ricercatori, scienziati e ingegneri: persone che con passione affrontano compiti che richiedono tenacia, senza riconoscimento pubblico, mossi dall’entusiasmo e non dall’idea di diventare icone glamour”. Gertrude Stein sosteneva di essere lei stessa l’incarnazione di Dio – convinzione che siamo certi artisti come Pistoletto o Abramović condividono. Che sia giunto il momento di sgonfiare la bolla?

Mi schiero congiunturalmente con Jonathan Franzen, scrittore americano autore di Libertà e Come stare soli, e con quanti propugnano la causa della solitudine disconnettiva periodica – tra questi Dave Hickey, autore del brillante Pirates and Farmers. L’attività fluttuante della corteccia prefrontale, stabiliscono i neurobiologi, ha bisogno di silenzio più che di rumore. Creiamo in virtù di momenti di distensione. Sviluppiamo attitudini di empatia riservandoci una periodica intimità con noi stessi. Non sono invece certo che un ambiente troppo carico di sollecitazioni sensoriali favorisca questa nostra fioritura, né che sia saggio affidarsi senza riserve al multitasking cui il cognitariato predestina. Per questo continuo a considerare con gratitudine e favore le “pause di riflessione” cui invitava Warburg, i momenti di contemplazione. È arrivato il momento, per gli artisti non meno che per i critici, gli scrittori o i filosofi, di dirsi “inattuali”?

P.S. David Hockney ha dipinto di recente un mirabile “sermone della montagna” (A Bigger Message, 2010). Allegoria di beatitudini art pour l’art e “vita eterna”, verosimilmente ;)

Michele Dantini

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #33

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati