Futuro remoto. La scultura di Antonio Trotta

Nella rubrica “Futuro remoto” non poteva mancare un focus su Antonio Trotta, figura solitaria e dialetticamente attiva, che ha lavorato sugli statuti della scultura sin dai primissimi Anni Sessanta, durante la sua intensa permanenza argentina. Il legame con una classicità filtrata e introiettata grazie a formule modulari e a materiali tecnologici, l’hanno spinto a produrre opere che custodiscono una forte attualità formale.

In una rilettura delle vicende della scultura internazionale – e italiana, soprattutto –, un posto centrale lo merita l’italo-argentino Antonio Trotta (Stio, 1937; vive a Milano, Pietrasanta e Terlizzi). La sua è una scultura che si muove su una dualità assoluta e calzante tra forma e spazio, leggerezza e classicità, modularità e rigore, realtà e finzione. Con un approccio anche paradossale, che include sconfinamenti, ma con un unico filo conduttore, che permane da oltre mezzo secolo: il legame con la forma. È una scultura che – in particolar modo negli Anni Sessanta e nel decennio successivo – vive lo spazio, lo circoscrive, lo denota, lo prescrive, lo crea. E non rinuncia a interfacciarsi con altri medium, come la fotografia, il ricamo e la performance, ma sempre in relazione a una plasticità che è anzitutto scultorea.

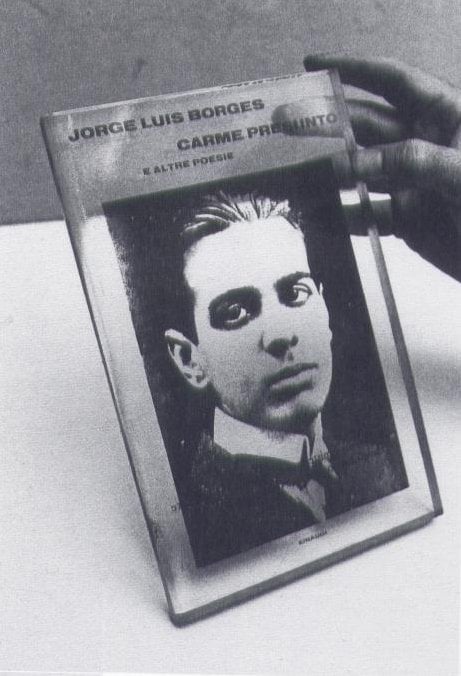

L’immersione nella cultura popolare e intellettuale argentina (Borges, ma non solo) – si trasferisce da piccolo con la famiglia per sfuggire alla miseria economica e sociale – è totale e radicale: si appassiona alla letteratura locale e al tango e al contempo sperimenta vie di ricerca che lo spingono a interpretare in chiave tecnologica alcuni elementi fondanti della classicità. Teniamo bene a mente, a tal proposito, la forma della colonna, che egli recupera e declina in più fasi. In un recente dialogo tra l’artista e Pietro Cavellini a Pietrasanta, alla riflessione di quest’ultimo rispetto alle radici di Trotta, l’artista risponde che il paese da cui era emigrato con i genitori “Non c’era più culturalmente, c’erano le capre a pascolare. Infatti io che sono nato lì mi sono ritrovato in Argentina con il libro “Lettera all’Umanesimo” di Heidegger, dove è riprodotto il tempio di Paestum e mi sono detto, ma come, io sono nato lì e non lo conosco? L’ho visto per la prima volta sul libro. Ecco, questo ti indica come la cultura allora era temporaneamente sospesa perché qui avevamo altri problemi”.

L’ATTENZIONE ALLE FORME DELLA LUCE

Il recupero analitico di questa “sospensione” affiora in Paquete especial del 1966, che è un lavoro esemplare poiché sintetizza alcuni principi: struttura formale intrinseca a vista, formule legate al minimal e ricorso ai materiali della tecnologia. Il pubblico – come accade nella personale del 1967 in una galleria di Buenos Aires e di recente nella riproposizione dell’opera da Like a little disaster a Polignano a Mare – è invitato a vivere lo spazio dell’opera nella sua totalità, a relazionarsi con esso e a comprenderne anche gli elementi costitutivi interni. I tubi – le colonne – in plexiglass sovrapposti orizzontalmente scansionano la luce, arrivando a evidenziare un altro dei punti cardinali dell’operare di Trotta: il legame, appunto, con la luce e la natura. Nelle installazioni luminose – in particolare in Schema 8: Accoppiamento, del 1968, esposta alla Biennale di Venezia di quell’anno – esplicita ulteriormente questa parentela, mutuata naturalmente dagli Ambienti spaziali di Fontana, a cui lo univa, tra l’altro, il comune rapporto con l’Argentina. Germano Celant annota tempestivamente che quest’opera “si pone direttamente in contatto con il soggetto-fruitore coinvolgendolo spazialmente, generando un’inaspettata sensazione di perdita del limite tra reale ed irreale”. E in tal senso è interessante notare anche il legame fra Trotta e alcune formule primarie dell’Arte Povera, che negli stessi anni ricorreva al confronto con lo spazio in maniera dialettica, prendendo in prestito anche mezzi e materiali dalla realtà. In tempi recenti, l’artista italo-argentino ha precisato le differenze che, secondo lui, intercorrono tra la sua e la pratica dei poveristi: “Io, anche se mi sentivo politicamente vicino, non volevo coinvolgere l’arte, né subordinarla ad altro come le ideologie e le religioni”. Ma chiaramente, nonostante l’intensa attività di ricerca e quella espositiva, il muoversi in autonomia rispetto a gruppi organizzati non ha certo giovato alla riconoscibilità storica e al riscontro del suo lavoro nel sistema dell’arte.

Antonio Trotta, Paquete especial, 1966-2016 – courtesy Lke a little disaster, Polignano a mare

LA FORMA DELL’ARCHITETTURA E IL SENSO DELLA SCULTURA

Altro aspetto fondante del suo operare è pertanto il forte legame – antropologico ed estetico-sociale – con l’architettura classica e questo si evince anche da opere che riecheggiano il Partenone, ma in chiave minimalista – si pensi alla scultura in poliestere giallo del 1966 – e dalle colonne luminose dei primi Anni Settanta, dove ritorna la modularità, che egli poi rintraccia anche negli elementi funzionali e decorativi dell’arredo urbano del suo sud, come nell’installazione che presenta alla Biennale del 1977 con un balcone e un lampione da muro esterno – entrambi in scala 1:1, in ferro. Nel frattempo l’artista era rientrato in Italia, stabilitosi a Milano ha contatti intensi con Hidetoshi Nagasawa e Luciano Fabro – che frequenta nella Casa degli artisti in Corso Garibaldi e anche nella vita privata insieme alle rispettive famiglie –, con cui condivide una mostra memorabile, Aptico, curata dalla studiosa Jole De Sanna al Museo del Paesaggio di Verbania Pallanza nel 1976. E c’è d’altronde una connessione evidente tra alcune modalità del fare scultura nei tre artisti, anche per quello sconfinamento sui materiali che poi negli Anni Ottanta, per Trotta, si concentrerà invece sul marmo, di cui è in grado di captare l’energia: Itaca (1982-1984), Appunti pastorali (1983), Antologia (1985), dove la materia per eccellenza della scultura diviene una pelle su cui intarsiare e incidere segni e tracce di esistenza, mediante una simbologia che travalica il tempo e lo spazio. Trotta torna così alle origini, a una scultura che vuole precisare la materia fondante e l’essere essa stessa forma plastica vitale, da osservare e da modulare nello spazio e nella vita. Non a caso lo aveva già precisato Lea Vergine in una recensione di Aptico – che è anche un libro, ormai raro e prezioso per le sollecitazioni teoriche che pone ancora oggi sui concetti del “fare” scultura – apparsa su Data: “Scultura è l’immagine che l’artefice suscita nella materia secondo la sua idea e senso, che tiene chi la vede per l’intelletto e la carne”. Perciò i Sospiri di Antonio Trotta, concepiti dal finire degli Anni Novanta, fogli di marmo che svolazzano con lievità negli spazi, restringono ulteriormente il campo, distinguendosi come allegorie di una scultura che si dematerializza nella sua stessa parte fondante, per entrare ulteriormente in sintonia con lo spazio, nello spazio.

Lorenzo Madaro

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati